Am Anfang w a r die Muskelkraft

Vor den Riesenbauten der Pyramiden verhält unser Schritt. Könige

haben sich diese Steingebirge in die Uferlandschaft des ewigen Nil

gesetzt und wähnten, in den prunkenden Grabkammern in einem Dasein

ohne Tod fortleben zu können. Aber wenn unser Blick den Stein-

quadern bis zur Spitze folgt, überwältigt von dem Spiel des Lichtes

und der Schatten, das über die Steinstufen hingeht, sind unsere Ge-

danken mit einem Male nicht mehr dem Pharao zugewandt, dessen Mumie

aus der nachtdunklen Grabesruhe längst in die Helle eines Museums-

saales verbracht ist. Aus dem Dunkel tiefster Vergangenheit treten die

Hunderttausende hervor, die diese Denkmalberge vor fünf Jahrtausenden

aufgetürmt, eine Heerschar unvorstellbaren Leides. Von der gigantischsten

der Pyramiden berichtet uns Herodpt, der älteste griechische Schrift-

steller, der „Vater der Geschichte":

„Zehnmal zehntausend Mann im Dienste des Königs Cheops zogen

drei Monate lang Quadern aus den Steinbrüchen zum Nil, während die

gleiche Zahl von zehnmal zehntausend Mann das über den Fluß ge-

brachte Material zu dem Platze schafften, auf dem die Pyramide

errichtet wurde. Und diese Sklavenheere bauten allein zehn Jahre hin-

durch an dem Weg, auf dem sie die Felsquadern zum Bauplatz be-

förderten."

Schwache menschliche Muskelkräfte ins vieltausendfache multipliziert,

das waren die Motoren der ägyptischen Bauherren. Rücksichtslos wurde

von ihnen Gebrauch gemacht —• das Leben des Sklaven wurde geringer

geachtet als das Arbeitsgerät in seinen Händen. Menschenkräfte, die

aus den Kriegs- und Eroberungszügen in unerschöpflicher Fülle herein-

kamen, kosteten gerade so viel wie die Nahrung kostete, die zur Ingang-

setzung und Erhaltung dieser Menschenmaschinen erforderlich war. J

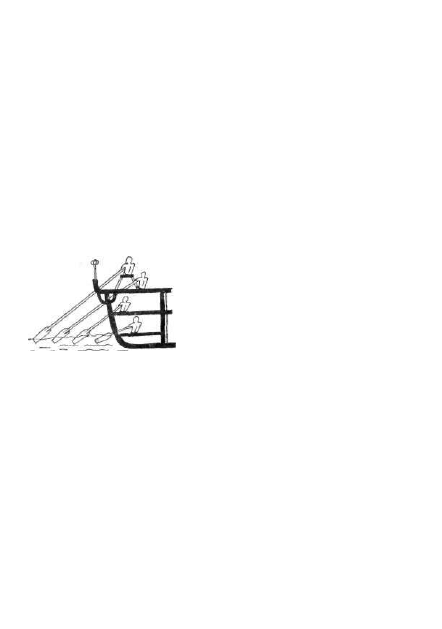

Ein erschütterndes Bild aus jenen Zeiten ist uns erhalten: Vier lange

Sklavenreihen schleppen das Riesensteinbild des Königs Dhutotep zu

2 • '•

j

seinem Aufstellungsort. Das Denkmal lastet auf einem hölzernen Schlit-

ten, der durch den Sandboden furcht. Die riesigen Seile schneiden in

die Leiber der Männer. Hoch oben auf dem Steinbild steht der Aufseher,

und sein Händeklatschen ist der Takt für das vorgeschriebene Maß der

Schritte. Unten auf dem Koloß hockt der Vorarbeiter und gießt Wasser-

bäche auf die Gleitbahn, damit sich das Holz des Schlittens unter der

Reibung ja nicht entzünde.

Auf den Ruderbänken

Der Blick gleitet über das blaue südliche Meer. Im Gleichklang der

Ruder jagt ein griechisches Schnellschiff durch die Flut. Die Muskel-

kräfte der Sträflinge und Sklaven erschöpfen sich fast unter dem immer

schneller hämmernden Schlag des Taktklopfers. Wie gespenstige Geister-

arme bewegen sich die kurzen Ruder der untersten Ruderbank in den

Ruderlöchern. Mit ihnen im gleichen Rhythmus schnellen die immer

länger werdenden Ruderarme der höher gelegenen Bankreihen nach vorn.

Und in. jedes Ruder greifen drei, vier, fünf der ausgemergelten Knechte,

Die Dreireiher unter diesen ältesten Kriegs-

ruderschiffen der Antike, werden aber über-

trumpft von den Vier-, Fünf- und gar

Zwanzigreihern der späteren Zeit. Se'chs-

hundertjluderer sollen allein auf der „Leo-

tophares"-Galeere des Griechen Sysimachos,

des Feldherrn Alexanders des Großen,

gleichzeitig auf den Bänken gesessen haben.

/- • j . - j. w J Auf den Galeeren des Mittelalters saßen

Griechischer Vierruderer . _ ..

die Gefangenen an die Bänke gekettet.

Durch den Gang, der mittschiffs zwischen den Sitzreihen lief, hetzte

der Aufseher von vorn nach achtern und trieb mit Peitschen die

Wehrlosen an. Und noch heute überkommt uns bei dem Namen

„Ruderknechte", „Galeerensklave" das Grauen. Cervantes, der große

Spanier, erlebte noch die Grausamkeit und gefühllose Härte der

Galeerenvögte, die durch Karbatschenhiebe die Knechte zu verzweifelten

Kraftanstrengungen hetzten, um die menschlichen Maschinen zu höchsten

Geschwindigkeiten zu treiben. Und er läßt Sancho Pausa, den Ge-

fährten des Don Quijote, schmerzerfüllt ausrufen: „Wahrlich, das

scheint mir das Fegfeuer zu sein, wenn es nicht gar die Hölle ist".

In der Tretmühle

Nicht minder schwer war das Los -der in die Tretmühlen Gepreßten.

Am längsten von allen Muskelmaschinen der Vergangenheit haben diese

3

von Menschen getretenen Räderwerke dem technischen Fortschritt und

dem Fortschritt der menschlichen Gesittung getrotzt. ,,In der Tretmühle

gehen" —• mit dem Wort verbinden wir noch immer die Vorstellung

eines ganz unwürdigen Daseins.

•ix

Es ist zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Längst haben sich Maschinen

weithin in die Arbeitsvorgänge eingeschaltet und den schaffenden Men-

schen von vieler Mühsal befreit. Aber noch immer fronen Unzählige

unter einem grausamen Joch.

Im Zentralgefängnis von Rangoon, dem größten Reishafen der Erde,

steht Bhagwan Daß, der Maschinenmeister des Gefängnisses vor dem

Direktor des Strafhauses.

„Die Antrie'bsmaschine in unserer Fabrik ist viel zu schwach", poltert

der Leiter des Gefängnisses ärgerlich und ein böser Blick trifft seinen

ersten Beamten. ,,Ich verstehe nicht, \varum Sie die Gefangenen nicht

ein bischen .Motor' spielen lassen. Sehen Sie hier

den Entwurf für eine Tretmühle. Sechzig Sträflinge

können da zur gleichen Zeit nebeneinander Dienst

tun. Und billig ist es auch, jedenfalls billiger als

die alte Maschine, diese jämmerliche Ruine."

Bhagwan Daß ist ganz bleich geworden. „Aber

Direktor, Sie denken doch nicht im Ernst daran . . .

Das wäre doch entsetzlich. Das sind doch Menschen

wie Sie und ich . . ,"

Der Mann ihm gegenüber hat sich jäh erhoben. |

n

d

er

Tretmühle

„Haben Sie auch schon etwas zu sagen?" höhnt

er. „Seit wann diese Weibergefühle?" —• „Das ist Rebellion!" brüllt er

dann und die Reitpeitsche des Gefängnisgewatigen saust hart und schnei-

dend auf den steinernen Tisch. „Ich habe Sie durchschaut, Bhagwan Daß!"

Der ist bis zur Wand zurückgewichen.

Ein Augenblick unheimlichen Schweigens folgt. Nun hat sich der

Maschinenmeister gefaßt:

„Ich werde alles tun —• um den Bau der Foltermaschine zu verhüten!"

entgegnet er in verhaltener Erregung.

Ein schreckliches Hohnlachen!

„Und ich sage Ihnen, daß Sie das nicht tun werden. Merken Sie sich:

Sie sind entlassen, auf der Stelle entlassen!"

Bhagwan Daß wendet sich zur Tür:

„Gut! So werde ich um so mehr Zeit haben, zu tun was ich für

Recht halte", sagt er im Hinausgehen.

4

Bhagwan Daß sollte nicht mehr die Freiheit finden, sein Wort wahr

zu machen. Als er aus der Werkstube sein Gepäck holte und dem Aus-

gang zueilte, versperrten die Wachen ihm den Weg. So wurde die Tret-

mühle gebaut und 60 Sträflinge traten Tag und Nacht die Stufen der

schweren Räder, beobachtet, bewacht und bis zum Letzten angetrieben.

Stockschläge waren das Feuer in dieser grausamen Maschine.

Der Vierte in der Reihe der Keuchenden war Bhagwan Daß, den ein

gar zu williges Gericht wegen Rebellion zu fünf Jahren Zwangsarbeit

verurteilt hatte. Fünf Jahre: Viel zu hoch gegriffen angesichts dieser

lebenfressenden Mühlenmaschine mit ihren so kurzlebigen menschlichen

Radgewichten. Keiner der trottenden Sträflinge überstand das erste

halbe Jahr der marternden Qual.

Die Tretmühlen der alten Zeit waren oft die fürchterlichsten Marter-

werkzeuge. Ihre Fürchterlichkeit schien den Malern und Dichtern so

grausig, daß sie das Tretrad als Werkzeug der Hölle darstellten. Kaum,

daß sich einmal ein mutiger und fortschrittlich Denkender fand, der

im Namen der gequälten Kreatur protestierte. Dort wo es geschah,

verhallte der Ruf an das menschliche Gewissen ungehört. In den Ge-

fängnissen und Strafanstalten ließ man selbst Frauen an den Treträdern

arbeiten, und auch Mütter mit Kindern schonte man nicht. „Den ge-

eigneten Weg zur Besserung" nannten die einen — die Interessierten —

diese Menschenmaschinen. „Todesmühlen" nannten sie die andern, die

Wenigen, die den Mut zum Protest fanden. In einem der ärztlichen Be-

richte jener Zeit liest man: „Einige mußten schon nach sieben Minuten

triefend vor Schweiß unterbrechen. Engbrüstigkeit, Bluthusten, Ge-

schwülste waren die körperlichen Folgen. Von der seelischen Tortur

ganz zu schweigen." Aus dem Gefängnis von Toulon sind alte Akten

überliefert, die besagen, daß jeder in den Treträdern Arbeitende nach

fünf bis sechs Monaten sein Leben aushauchte. Fast ohne Licht und

Luft verlief das kurze Dasein der Mühseligen.

Maschinenstürmer oder Maschinenverehrer?

Erst die Technik hat den unterdrückten Menschen freigemacht. Es ist

nicht leicht, das heute auszusprechen, da der gleichen Technik so viele

Menschenleben und kostbarste Güter zum Opfer gefallen sind. Ein

Abend kommt uns in Erinnerung, da wir kürzlich beisammensaßen und

heftig und sehr ernst über Wert oder Unwert der Technik, dieses große

Problem unser Zeit, diskutierten. j

„Es ist etwas Ruchloses an der Technik" meinte einet in der Runde;

es war ein junger Schriftsteller, der sichtlich am tiefsten von allen die

5

6

menschlichen Nöte der Zeit durchlitt. „Ohne den so sehr gepriesenen

Fortschritt unserer Erfindungen" sagte er „hätte es nie diese grausamen

Kriege gegeben, nie diese ungeheuere Vernichtung so vieler Güter des

Daseins und des Geistes."

„Und doch bist Du als Schriftsteller so sehr der Technik verpflichtet,

daß Du sie selber garnicht mehr in Acht und Bann tun kannst, wenn

Du ehrlich bist", antwortete einer von uns. „Denk nur an die Wunder-

maschinen, die das Papier bereiten, auf dem Du schreibst, denk nur

an die Druckpressen, die das Geschriebene vieltausendfach verbreiten!

Gibt es überhaupt etwas Geistvolleres im Reich der Maschinen als

etwa die Setzmaschine, die Deine Gedanken in greifbare Buchstaben

übersetzt!"

Wir empfanden nun alle, daß diese Erwiderung doch sehr im Äußer-

lichen verharrte, und daß das „Für und Wider -der Technik" auf einer

ganz anderen^geistigen Ebene ausgetragen werden mußte. Und wir kamen

in abwägender Rede und Gegenrede zu dieser Überlegung:

Technik gut oder böse? Eigentlich sollte diese Frage garnicht gestellt

werden; denn nichts an allem Geschaffenen ist an sich gut oder böse.

Sehen die einen in der Technik den Quell alles Unsegens. den Ursprung

alles Übels, so ist sie für die andern der Antrieb zum Wohlstand und

zum sozialen und kulturellen Fortschritt der Menschen. Beide Gruppen

haben mit solchen Aussagen unrecht, oder noch richtiger ausgedrückt:

beide sprechen nur eine Teilwahrheit aus. Beide übersehen nämlich, daß

stoffliche Dinge, wie z. B. die Maschine ohne das Zutun des Menschen

gar keiner Bewertung zugänglich sind. Erst der mitbestimmende Mensch

ist fähig, den ungeformten oder in Formen gebändigte in Stoff mit dem

Bösen zu verquicken, umgekehrt aber auch, ihn in seine guten Zwecke

und Ziele einzuordnen und ihn nicht zum Zerstörer sondern zum Wohl-

täter und Förderer werden zu lassen. Nicht der an sich toten Technik

kann Schuld zugemesssen werden, dieser Vorwurf trifft immer nur den

lebenden, urteilenden, freiverantwortlichen Menschen.

Wenige haben die technische Entwicklung der Vergangenheit so gründ-

lich und kritisch durchforscht wie der Historiker der Technik Conrad

Matschoß. Sein Forschen galt immer auch dem arbeitenden Menschen,

und die Frage ob der Fortschritt für ihn Entlastung oder neue Mühsal

bedeutete, beschäftigte den Gelehrten bei all seiner Arbeit. Sein ab-

wägendes Urteil möge hier stehen, weil es uns nachdenken läßt:

„Für den Menschen, dieses denkende und empfindende Wesen gibt

e's nichts Würdeloseres, als tagaus, tagein in einförmigster Weise nur

als Teil einer Maschine mit seiner Muskelkraft und dem Gewicht seines

Körpers ausgenutzt zu werden. Eine unglaubliche Härte und Grausamkeit

machte den einen Teil der Menschheit zum Arbeitstier des anderen.

Galeerensklave zu werden, oder in den alten römischen Bergwerken in

Spanien und Sizilien und anderen Orten zu arbeiten, war härter als

sterben. Eine gewaltige Tragik menschlichen Leideiis liegt in dieser

jahrtausendlangen Ausnutzung menschlicher Muskelkraft. Man muß sie

fühlen, will man dem Kulturfortschritt, der in der immer weitergehenden

Ablösung dieser menschlichen Kraftmaschine durch Naturkräfte liegt,

auch nur in etwa gerecht werden. Die eisernen Sklaven haben einen

großen Teil der schwersten Lasten dem Menschen abgenommen. Erst

nachdem die Technik durch die Kraftmaschine Ersatz für die mensch-

liche und tierische Muskelkraft geschaffen hat, ist auch das Mitleid

mit der Ausnutzung in dieser rohesten Form Allgemeingut geworden,

und wir entrüsten uns heute über Vorgänge, die oft' von den besten

Männern der vergangenen Zeit als selbstverständlich ohne Mitgefühl

hingenommen wurden. Der Fortschritt der Technik hat es hier erst

möglich gemacht, die Forderungen menschlichen Empfindens jur Geltung

zu bringen."

Wie aber der Mensch dahin.kam, die Energie der Natur zu seinen

Helfern zu machen, die Kräfte des fallenden Wassers, des quellenden

Dampfes, des wehenden Windes allmählich zu nutzen lernte und sein

Geschlecht durch den Bau von wasser-, wind- und dampf betriebenen Ma-

schinen von vieler Last zu befreien, das wolllen wir nun sehen.

Wasser auf die Mühle

Das gebrechliche Wasserrädchen, das wir als Kinder in die Strömung

des Baches setzten und das sich dann freundlich schnurrend drehte, war

unsere erstgebaute Maschine. Man sagt, daß auch für die Menschheit

das Wasserrad die erste Antriebsmaschine gewesen sei, die nicht mehr

durch Muskelkraft von Mensch oder Tier bewegt werden mußte, Es lohnt

sich also schon vor dieser Maschine und bei der Kraft, die sie treibt,

ein wenig zu verweilen.

Ständig hebt die Sonnenstrahlung gewaltige Wassermengen vom

Meeresspiegel als Wolken in die Höhe. In den Gebirgen fällt das

Wasser als Regen zur Erde, und von hier aus beginnt sein Lauf zum

Meere zurück. Wir können nun den zu Tal fließenden Strömen die mit-

geführte Energie abnehmen, wir tun sogar ein gutes Werk damit; denn

fast alle überschüssige Energie des talwärts flutenden Wassers wird in

Zerstörungsarbeit umgesetzt: Wild- und Hochwasser reißen fruchtbaren

Boden mit, zerfetzen die Ufer, treiben die Uferanwohner aus ihren

Behausungen und schwemmen unendliche Bodenmengen mit ins Meer.

Wird den Gewässern diese überschüssige Energie abgenommen, so läßt

7

man ihnen gerade noch sc viel Kraft daß sie gemächlich und manierlich]

zu Tale fließen können.

In früheren Zeiten war das mit mancherlei Schwierigkeiten verbunden.!

Wasserkräfte fanden sich zumeist nur in unwirtlichen und abgelegenen!

Gebirgsgegenden. Wer sie in Dienst nehmen wollte, mußte also dorthin]

übersiedeln. So hausten die Schmiede der deutschen Sage, die zuerst]

die Wasserkräfte für ihre Fallhämmer ausgenutzt haben sollen, in ab-i

gelegenen finsteren Gebirgstälern, im engen Zusammenleben mit den

Geistern des Wassers und der Felsentiefe.

Aber diese Sage führt uns nicht weiter. Von den ersten Wasserrädern

wissen wir nichts. Gewiß ist, daß die Menschen die fließende

Energiequelle erst recht spät in Schaufelrädern ausnutzen, d. h.

die geradgerichtete Bewegung des Wassers in drehende Bewegung ver-

wandeln konnten. Wir lesen im letzten Jahrhundert vor Christus von

einer Wassermühle, die in Kleinasien lief. Und schon bald darauf fand

die Wässermühle ihren ersten begeisterten Sänger. Ahtipar, ein Zeit-

genosse des Römers Cicero, hat die segenbringende Arbeitskraft des

treibenden Wassers mit folgenden Worten besungen:

„Laßt die Hände ruh'n ihr mahlenden Mädchen und schlafet

lang; der Morgenhahn störe den Schlummer euch nicht!

Ceres, die Göttin, hat eure Arbeit den Wassergeistern befohlen:

Hüpfend stürzen sie sich über das rollende Rad,

das mit vielen Speichen um seine Achse sich wälzend

vier der mahlenden Steine, die schwer zermalmenden, antreibt.

Jetzt genießen wir wieder der alten goldenen Zeiten,

essen der Göttin Frucht ohne belastende Müh'."

Deutlich spricht hier die Freude darüber mit, daß der mühseligen

Sklavenarbeit ein Ende gesetzt ist, daß die Natur bei der schweren

Arbeit der Menschen zu helfen bereit ist.

,,Die Räder leisten, gedreht von der Strömung des Flusses,

ohne die Mühe des Antriebs die nötigen Dienste."

So besingt der römische Ingenieur Vitruv die Wasserräder. Die prak-

tischen Römer beließen es nicht beim poetischen Lobgesang. Zur Zeit

des Nero sind Wasserräder vor den Toren Roms alltägliche Dinge, und

bald unternehmen die fortschrittlichen Müller es, sie in die Stadt selber

zu verlegen und das antreibende Wasser in langen Znstromkanälen von

draußen hereinzuführen. Schon blicken die Wassermüller verächtlich auf

die Tretradmüller und die Bäcker, die sich noch mit den Handmühlen

abmühen; denn mit der Einführung der Wassermühlen sind Bäcker, und

Müller verschiedene Berufe geworden.

8

Wohl ein halbes Jahrtausend seit der ersten Nachricht vom Wasserrad

der Römer vergeht, bis irgendwo in einem deutschen Fluß eine Wasser-

mühle ihren Lauf und ihre Arbeit beginnt. Aber sie scheint lange allein

auf weiter Fläche geblieben zu sein. Noch

drehen allüberall die Hand- und Roßmühlen

die Mahlsteine. Und noch ein halbes Jahr-

tausend geht vorüber, bis die Müllersleute

illgemein die Vorteile der Wassermühlen er-

fassen. Und ihnen folgen schon bald die

anderen Gewerbe: die Sägemüller, die Tuch-

macher, die Schleifer, die Bohrer, die Eisen-

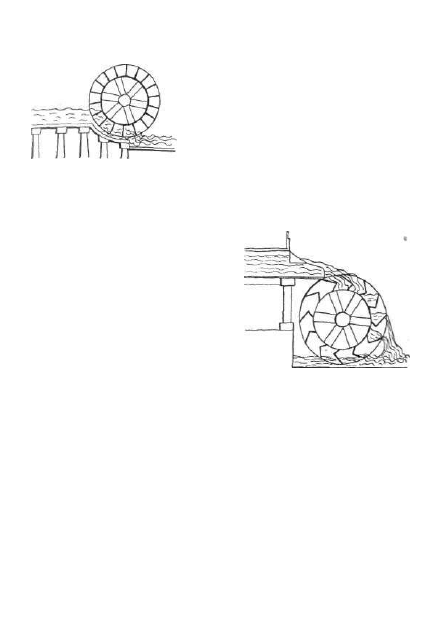

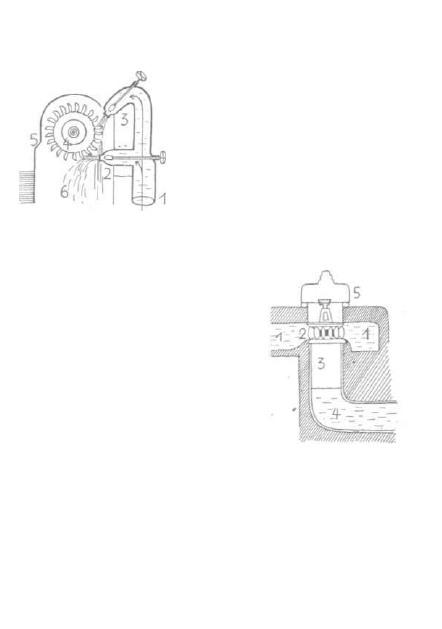

* Unfersdilächtiges Wasserrad hüttenleute. Sie bauten die Radwerke als

„unterschlächtige" Wasserräder: die wurden

einfach ins Wasser gestellt und die Strömung drückte ihre Schaufeln;

oder als „oberschlächtige": hier stürzte das Wasser aus einer Rinne

von oben in einzelne Kammern des Wasserrades und füllte sie; die

Wasserschwere brachte das Rad ins

Drehen und im Drehen entleerten sich

auch die Kammern wieder, um nach ihrer

Rundreise erneut gefüllt zu werden.

Aber das alles war recht primitiv.

Nur wenige Pferdestärken (PS) mögen

auf das Rad gekommen sein, und die

Energie der Wasserströmung wurde nur

zum geringsten Teil verwertet. 10 PS

—• das waren schon seltene Ausnahmen.

Wo mehr Leistung erforderlich wurde, oberschlSchüges Wasserrad

da half man sich, indem man mehrere

Wasserräder nebeneinander stellte, wenn es die Breite des Wasserlaufes

gestattete. Groß war das Staunen über solche Wasserwerke. Für die

maschinentechnische Entwicklung waren sie aber fast ohne Bedeutung.

Sie waren gleichsam ein kostspieliger Seitensprung, und wir blicken

auf sie wie auf merkwürdige Museumsstücke zurück.

Das Zwischenspiel: „Die Wasserkünste"

Die Springbrunnen und Wasserspiele in den prunkvollen Königs-

schlössern von Versailles und Trianon zählten im 17. Jahrhundert zu

den Weltwundem. Da war ein Plätschern und Rieseln in den Marmor-

becken, ein spiegelndes Fluten über die Steinstufen der Kaskaden, das

glitzerte und sprühte in den Geisern, das goß aus den Brunnenmäulem

9

seltsamer Fabeltiere und brach sich in allen Regenbogenfarben, wenn 1

die Sonne die springenden Wasserquellen traf. Die Kraftzentrale, die 1

all diese. Brunnen, Becken und Wässerlein speiste, lag bei Marly an 1

der Seine. Der Sonnenkönig hatte sie in Auftrag gegeben: Er wollte j

„eine Wasserrad-Maschine, die aus der Seine soviel Wasser hebt und |

in die königlichen Gärten bringt, als zu den allda befindlichen sehr j

vielen Springbrunnen, Teichen und anderen Wässerungen vonnöten ist". I

Das Werk lag mitten in der Seine. Dreizehn mächtige Wasserräder

waren hinter- und nebeneinander gekoppelt. Jedes ragte acht Meter hoch

aus dem Wasser. Dieses Räderwerk, das von der Strömung der Seine

in ständiger Bewegung gehalten wurde, trieb nicht weniger als 235 Saug-

und Druckpumpen an. Die Verbindung zwischen den Rädern und den

weitab befindlichen Pumpenanlagen wurde durch unzählige Schubstangen,

Schwingen und Lenkgestänge hergestellt, die insgesamt 20 Kilometer

lang waren. Die Pumpen hoben das Seine-Wasser in zwei Absätzen auf

160 Meter Höhe und über einen Uferberg hinweg. Das Geknarre der

aus unzähligen Balken gefügten Anlage erfüllte die Landschaft. Die

königlichen Gärten aber lagen weit genug entfernt, daß die Ruhe der

Lustwandelnden dort keinerlei Störung erfuhr.

80 Millionen Franken aus den Steuerkassen wurden für dieses Luxus-

spielzeug, das der holländische Zimmermeister Ranneken in zehn Jahren

gebaut hat, verausgabt. Das Riesenwerk gab eine Leistung von

124 Pferdestärken her. Heute würde eine kleine unscheinbare Wasser- ,

kraftmaschine, an die Stelle der weiträumigen Anlage gesetzt, das

gleiche einfacher und zuverlässiger leisten.

Die Wasserkunst aber, die der Uhrmacher Juanelo Tudriano für

Kaiser Karl V. bei Toledo in das Bett des Tajo baute, war noch viel

wundersamer und erfindungsreicher als die Wasserradanlage von Marly.

Droben über dem Berg lag das gewaltige Kaiserschloß des ,'tausend-

zimmerigen" Alkazar—-drüben in Toledo arbeiteten in unzähligen Werk-

stätten die berühmten Klingenschmiede, die den Namen Toledos im

ganzen Abendland berühmt gemacht hatten. Das Kaiserkastell und seine <

Gärten, aber auch die Schmiedemeister der Stadt brauchten Wasser:'

Hunderte Esel waren täglich dabei, es in Fässern und Schläuchen heran-

zuschaffen, und immer noch war es nicht genug.

Da entwarf der Uhrmacher Juanelo seine Pläne: Zunächst eine Brücke

aus Bronze und Holz, die von den Wasserrädern im Tale 90 Meter

hoch bis nach Toledo hineinführte. Und über dieser Brücke, die nichts

als ein aufwärtsstrebender Kanal war, ein Triebgestänge mit lautlosem

Gang. Das Gestänge bewegte wassergefüllte Kübel, die sich einer in

den andern ergossen, immer höher, bis oben das Wasser in natürlichem

10

Gefälle der Stadt und den Schloßbassins zustrebte. Das letzte Betriebs-

geheimnis'dieses Wasserwerkes ist uns nicht mehr bekannt. Die zeit-

genössischen Nachrichten darüber sind nicht sachkundig genug geschrie-

ben und die spärlichen Abbildungen verraten zu wenig. Juanelo hat

später bei den Bürgern Toledos nur wenig Dank gefunden, während der

Kaiser ihm seine Huld bis zuletzt bewahrt hat. So kam es, daß das

geförderte Wasser nur noch dem Schloß zugute kam und der „Bürger-

kanal" durch kaiserlichen Machtspruch gesperrt wurde. Die undank-

baren Toledaner Schmiede mußten also ihre Wasseresel wieder ans den

Ställen holen.

So also ging es nicht! Nicht die Hinter- oder Nebeneinanderreihung

vieler schwerfälliger Radwerke konnte weiterführen. Die Vervielfältigung

der Kräfte in solchen technischen Ungestümen erforderte zu viel Aufwand

und der erhöhte Kraftgewinn war zu teuer erkauft. Hier und dort aber

gab es bei der guten alten Wasserradmühle noch Verbesserungen und

Einfälle, die, auch wenn sie sich nicht dauernd bewährten, technisch doch

interessant genug sind, daß man sich ihrer erinnert.

Schwimmende Mühlen

Auf altdeutschen Städtebildern sieht man manchmal vor einer Stadt-

mauer im Fluß verankerte Schiffe mit breiten Schaufelrädern. Das sind

nun keine Vorläufer der Raddampfer; denn die Schiffe liegen vor Anker

oder werden mit Tauen vom Ufer aus gehalten. Findige Leute hatten

sich hier die strömende Energie des Wassers auf eine bemerkenswerte

Weise zunutze gemacht. Die Schaufelräder verrichteten Arbeit: zum

Mahlen von Getreide oder Ölkörnern, zum Walken von Tuchen, zum

Reiben von Farben, zum Antrieb von Blasebälgen und zu manch anderen

nützlichen Zwecken. Es waren schwimmende Wassermühlen, die immer

dorthin gesteuert wurden, wo der Fluß gerade die kräftigste Flut auf-

wies. Und sie wechselte vielfach mit dem Stand des Wassers. Später

als die Stromschiffahrt größeren Umfang annahm, wurden die Schiffs-

mühlen zu Hindernissen, und nach und nach verschwanden sie. Nur

ganz wenige sind erhalten geblieben. Zwischen den großen Kriegen gab

es in Deutschland unweit Mainz noch mehrere dieser alten Wasserwerke.

Damals bestand sogar der Plan, eine der größten als technisches Denk-

mal zu erhalten.

Vom „ L ö f f e l r a d " und von der Wasserturbine

Die „Kunstmeister", die jene Wasserkünste gebaut haben, der Ge-

treide-Müller, der seinen Mahlgang, der Sägemüller, der seine Sägen mit

einem Wasserrad antrieb, die Hüttenleute, die ihre Schmiedehämmer

11

12

durch Wasserkraft poltern ließen, waren den friedlichen Wasserlilien

verbunden; denen sie höchstens durch die geschickte Abzweigung von

Zuflußkanälen oder gar durch ein kleines Stauwasser ein kräftigeres

Gefälle gaben. So ist die Wassermühle so recht ein Symbol für die

gute alte Zeit. In ihrem kühlen Schatten ließ sich träumen und dichten.

Sie war das gemütvolle Motiv für besinnliche Maler, für romantische

Dichter und die Phantasie des Volkes.

Unverwertet stürzten indes in den Gebirgen die Wasserfälle ihre

Energien zu Tal, ungenützt verströmten die Wildgewässer ihre leben-

digen Kräfte. Fragt man sich, warum es so lange gedauert hat, bis man

darauf kam, daß viele dieser Wasserläufe dem Menschen dienstbar ge-

macht werden könnten, so ist die Antwort nicht schwer: Die Gene-

Tationen vor uns hatten es einfach nicht nötig! Arbeitsmaschinen, die

mehr als 20 PS zu ihrem Antrieb erforderten, gab es noch nicht. Was

man an Wasserkräften brauchte, lieferten die schwerfälligen Wasser-

räder gerade zur Genüge.

Das letzte Jahrhundert aber verlangte mehr. Die erwachte Industrie

schrie nach kräftigerem Antrieb. Die vermoosten, klappernden

Wasserräder konnten sie nicht liefern. Da entsann man sich manch

kühner Anregungen, die technisch denkende Köpfe in vergangener Zeit

zur Verbesserung der Wassermühlen gegeben hatten. Solche Wasserräder

mit viel höherer Kraftleistung hatte schon im 15. Jahrhundert der Maler

und Ingenieur Leonardo da Vinci beschrieben, und Jakob de Strada

hatte im 16. Jahrhundert etwas Ähnliches für die Mahlstühle der

Mühlen entworfen; wir haben sogar noch einen Holzschnitt von seiner

Radkunst.

Das war etwas umstürzend Neues! Das Wasserrad sollte nach diesen

Anregungen nicht mehr aufrecht gehen wie das herkömmliche Mühlrac

oder wie ein Wagenrad, sondern es lief waagerecht, just wie die Scheibe

eines Kreisels. Ringsum hatte man es dicht mit löffelartigen Schaufeln

besetzt, und in diese Radlöffel zielte aus einer geneigten Wasserrinne

ein frei hervorschießender Wasserstrahl, Unter dem Aufprall dieses

Wassergusses drehte sich das Rad recht geschwind, und da das Mühlrat

mit auf der gleichen Achse saß, drehte es sich im gleichen Rhythmus

mit. Eigentlich war dieses 'schnellaufende Löffelrad schon eine richtige

Turbine (von lateinisch „turbo" = der Kreisel).

Was war nun das Neue an dieser Turbine?

Mit gewöhnlichen Wasserrädern läßt sich ein Wassergefälle von

15 Meter Höhe fast garnicht mehr ausnützen. Denn Wasserräder, die

diesen Wassersturz aushielten, ließen sich nicht herstellen. Zwar

klapperten und ächzten mancherorts ansehnliche Riesenräder, aber man

verlangte nicht übermäßig viel von ihnen. Mit unseren heutigen Mitteln

ließen sich solche Radkolosse gewiß konstruieren. Aber heute wäre das

ein technischer Unsinn. Die Turbine löst diese Aufgabe viel eleganter!

Das war schon bei der Turbine, die

Jacob de Strada beschrieben hat, der Fall

und manche Wasserturbinen von heute a r -

beiten im Grunde nicht viel anders als

dieses „Löffelrad" des 16. Jahrhunderts.

Damit der Strahl, der gegen die Löffel-

schaufeln des Laufrades drückt, recht kräf-

tig ist, verlangen diese Turbinen eine mög-

lichst große ausnutzbare Druckhöhe des

Wassers. 350 Meter sind so das Richtige,

was da begehrt ist. Solche „Freistrahltur-

binen" — nach ihrem ersten Konstrukteur

Pelton-Turbinen genannt — findet man da-

her noch viel in den Gebirgstälern der

Schweiz. Bei Martigny im Rhonetal wird so-

gar eine Wasser-

druckhöhe von

Freistrahlturbine

(Pelton-Turbine)

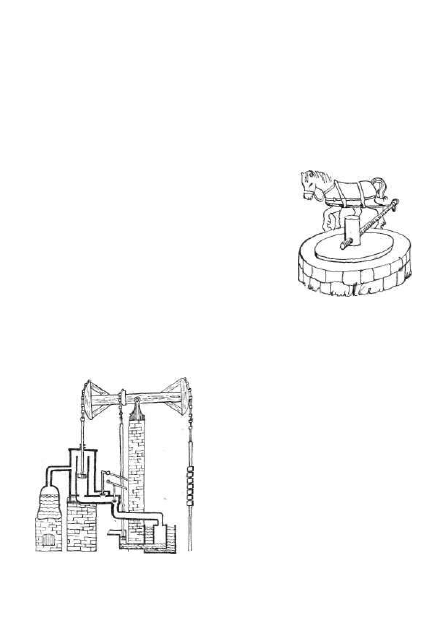

Das Drudewasser (1) schief]) aus

den Düsen (2, 3) gegen die

gekrümmten Schaufeln (Löffel)

des Leitrades (4), das sich im

Turbinengehäuse (5) dreht.

Oberdruckturbine

(Francis-Turbine)

Das Oberwasser (1) strömt

durch die Leitschaufeln (2),

die verstellbar sind, in das

innen liegende stählerne

Laufrad. Durch das Saug-

rohr (3) strömt das Druck-

wasser in das Unterwasser

(4) ab. Auf der Turbinen-

achse sitzt oben der Strom-

erzeuger (5).

13 ^

1650 Meter ausgenützt. In Rohrleitungen fällt

das unbändige Wasser zu Tal, und wir ver-

stehen, daß die Pelton-Turbine bei solchen Ge-

fällen ein „Schnelläufer" ist. Fast die ganze

Druckenergie des von den Bergen fallenden

Wassers wird in der Freistrahlturbine auf das

Laufrad übertragen. Da geht nun fast garnichts

mehr an Wasserkraft verloren: d. h. der Druck

des heranschießenden Wassers wird 'fast rest-

los in drehende Bewegung umgesetzt. Der

„Wirkungsgrad" (Siehe Seite 22) der modern-

sten Peltonturbinen liegt bei 90 —• 95 °/o.

Da genügt jedoch ein einziger Wasserstrahl

nicht mehr. Das Laufrad wird vielmehr gleich

an mehreren Stellen „beschossen", so als wenn

drei oder vier Mann in die Speichen eines

Wagenrades greifen, um es flott zu machen.

Die Düsenöffnungen, aus denen das Druck-

wasser hervorprallt, lassen sich leicht größer

oder kleiner stellen und entsprechend die Dreh-

geschwindigkeit des Rades beschleunigen oder

verlangsamen. Peltonturbinen werden in allen Größen bis zu 60 000 I'S

gebaut.

Oft ist die Druckhöhe des fallenden Wassers aber garnicht so groß,

die Wassermengen, die man zur Arbeit zwingen könnte, aber außer-

ordentlich mächtig wie z. B. bei einem gestauten See oder einem

gestauten Fluß. Hier verwendet man lieber die langsamer laufenden

Überdruckturbinen. In diesen Turbinen läßt man mit einemmale eine t

möglichst große Wassermenge von oben oder von der Seite her in das

Laufrad wuchten. Düsen könnten das gamicht mehr schaffen. Die

Wassermassen strömen bei diesen Überdruckturbinen durch die ge- i

wundenen Trichter eines feststehenden Leitrades in die Turbine ein.

In diesen Trichtern werden sie so geschickt geleitet, daß sie mit un-

geheurem Schwung gegen die Schaufeln des Laufrades prallen und dieses

Rad ins Laufen bringen. Damit die strudelnden Wasserstürze, die das

Laufrad verlassen, sich nicht stauen können und den flüssigen Ab-

strom des arbeitenden Wassers nicht hemmen, endet das Turbinen-

gehäuse unten in ein breites Saugrohr, in dem alle Wirbelungen gleich

aufgelöst werden. Das abstürzende Wasser wird ohne Aufenthalt gleich

dem „Unterwasser" zum schnellen Abfluß zugeleitet. Die bekannteste

Überdruckturbine dieser Art ist die Francis-Turbine.

Durch die Erfindung Victor Kaplans wurde einer der Nachteile der

letztgenannten Turbinenart, nämlich ihr verhältnismäßig langsamer Lauf,

behoben. Diese Turbine, die Kaplan-Turbine, hat bei verhältnis-

mäßig geringem Gefälle und einer großen Wassermenge eine hohe

Drehzahl. Das hier verwandte Rad ähnelt einer Schiffsschraube und wird

einfach in einem senkrechten Wasserschacht mit rundem Querschnitt ein-

gebaut, in dem das Kraftwasser herabstürzt. Es hat nur 4 bis 6 pro-

pellerartig ausgebildete Schaufeln (daher auch „Propeller-Turbine") im

Gegensatz zu der rejchbeschaufelten Francisturbine.

Einen Begriff von den Größenverhältnissen der Kaplan-Turbinen

geben folgende Zahlen: Für eine Leistung von 42 500 PS werden Lauf-

räder mit fünf Schaufeln verwandt, von denen jede einzelne ein Gewicht

von 10 Tonnen hat. Der Durchmesser des Läufers beträgt 7 m, das

Gewicht 280 Tonnen, der Wasserverbrauch 295 cbm je Sekunde.

Die bisher wohl größte dieser Überdruckturbinen liefert z. Zt. etwa <

70 000 PS bei 70 Meter Gefälle in einem einzigen Maschinensatz. —

Die Schraubenflügel der Kaplanturbine sind übrigens selbsttätig verstell-

bar, sodaß der „Wirkungsgrad" auch bei schwankendem Zustrom des

Wassers unverändert bleibt.

An der Vervollkommnung der Wasserturbinen arbeiten die Ingenieure

mit immer neuen Erfindungen. Es gibt neben der Flugtechnik kein

14

Gebiet der technischen Zweckforschung, das in den letzten Jahrzehnten

so umwälzende Fortschritte gemacht hat wie die Strömungsforschung.

Alle Teile der Turbine werden immer wieder durchdacht und auf mög-

liche feinste Verbesserungen hin überprüft: Die Ausbildung der Schaufel-

formen, die Führung der Wasserwege, die Anlage der Zuflußkanäle und

Rohrleitungen, die Zapfen und Lager, die Methoden der Gießtechnik und

unzählige andere Momente. Es ist eine ganze Wissenschaft für sich.

Daher sind auch die Fortschritte im Bau und in der Arbeitsweise der

Wasserturbinen größer als auf irgendeinem anderen Felde des Ma •

schinenbaus.

. Das „Donnernde Wasser"

Im Staate New-York, dort wo der Ontario-See und der Erie-See

ganz nahe zusammenkommen, nicht weit von der regsamen Industrie-

und Hafenstadt Bufallo, stürzt das „donnernde Wasser" seine unend-

lichen Energien jäh über mächtige Stromstufen hinab. „Donnerndes

Wasser", Niagara in der Sprache der Ureinwohner, das ist der treffende

Name für diese gischtenden, tosenden, brodelnden Wasserstürze, die sich

mitten im Verbindungsfluß zwischen den beiden Seen, im Niagara-River,

gebildet haben. Nicht immer befanden sich die Stromstufen an dieser

Stelle. Als der erste Europäer im Jahre 1669 das Wunder der Fälle

erblickte, lagen sie dreihundert Meter stromab. Jedes Jahr ziehen sie

sich mit der Auswaschung der Mergel- und Kalkwände um einen Meter

zurück. Seit der Eiszeit sind die Fälle fast um eine Tagesreise gewandert,

und einmal in fernen Zeiten werden sie den See, den Erie-See bei

Buffallo erreicht haben.

Den Indianern waren die tosenden Wasser furchterregende Gewalten.

Aber der Weiße Mann ließ nicht viele Jahre nach der Entdeckung der

Fälle vorübergehen, als er auch schon begann, dieses gewaltige Energie-

geschenk der Natur sich dienstbar zu machen. Ein französischer Pelz-

jäger war es, der im Anfang des 18. Jahrhunderts in den Wassersturz

ein kräftiges Wasserrad stellte, mit dem er eine Sägemühle betrieb.

Die kleine Maschine nutzte von den 30 Millionen Pferdestärken der

herabstürzenden Wasser nur ein ganz verschwindendes Quentlein, ganze

20 Pferdestärken aus. Nach weiteren hundert Jahren waren einige

wenige Wasserräder hinzugekommen. Eine zweite Sägemühle, eine Pa-

pier- und drei Mahlmühlen wurden von den Fällen betrieben.

Erst im Zeitalter der Elektrotechnik wagte man sich dann kühner in

das Kraftfeld der Sturzwasser. 1880 bewegten die Fälle Stromgeneratoren

von 2 000 PS. Antriebe waren auch damals noch die altgedienten

15

Wasserräder. Fünfzehn Jahre später aber liefen drei Turbinen, mit einer

Leistung von 5 OOO PS. Und von da an entwickelten sich die Dinge

schneller und schneller. Heute werden in mehreren, Werken dem

„donnernden Wasser" 1 250 000 PS „abgenommen" und den Industrie-

werken und den Haushalten des Landes nutzbar gemacht.

Bitte einmal den Rechenstift zur Hand! Die menschliche Leistungs-

fähigkeit wird mit Vs PS veranschlagt. 240 Millionen Menschen müßten

schon ihre Kräfte einsetzen, wollten sie an die 30 Millionen PS der

Niagara-Fälle herankommen. Diese 240 Millionen könnten ihre Leistung

aber höchstens 12 Stunden am Tag zur Verfügung stellen, während die

Wasser des Niagara ohne Rast und Ruh ihre Arbeit verrichten. Mithin

müssen wir die Zahl der Menschen verdoppeln, wenn sie" die gleiche

Leistung erreichen wollten, wie jene Sturzwasser; das wäre fast eine

halbe Million menschlicher Muskelmaschinen, Das hieße, daß die gesamte

europäische Bevölkerung in zwei Schichten zu tun hätte, der Energie

der Niagarafälle das Gleichgewicht zu halten. Da aber die europäische

Bevölkerung nicht nur arbeitsfähige Männer stellt, sondern auch Kinder,

Frauen und Greise, müßten wir immer mehr Arbeitskräfte heranziehen.

Erst mit den Arbeitsfähigen der gesamten Menschheit wäre es möglich,

es der Naturgewalt des „donnernden Wassers" gleichzutun.

Im Osten der Vereinigten Staaten entspringt der mächtige Tenessee-

Strom dem Alleghany-Gebirge und mündet nach mehr als 1000 Kilo-

meter in den Ohio. Seine Täler und Seitentäler ertrugen seit vielen

Jahrzehnten alljährlich Überschwemmungskatastrophen von schrecklich-

stem Ausmaß. Dabei stieg der Fluß bis 12 Meter über den normalen

Wasserstand und mit jedem Male drang die Verwüstung tiefer in das

Kulturland des Menschen ein. Niemand glaubte daran, daß man dem

Hochwasser des Flusses jemals Einhalt gebieten könne. Und doch ist

das Unglaubliche wahr geworden: Der Widerspenstige wmde unter dem

Aufwand ungeheuerer Beton- und Stahlmassen gebändigt. Durch den

Bau von 21 Riesendämmen haben die Ingenieure die Herrschaft über

den Strom in ihre Verfügung bekommen; heute bestimmen die Damm-

ingenieure, wieviel Wasser und mit welcher Geschwindigkeit es in

Gefahrzeiten zu Tale fließt. Im Schutze der Dämme wurden die aus-

gelaugten und ausgeschwemmten Böden zu kostbarem Ackerland. Hun-

derte schmucker Dörfer sind in der einstigen Wüste gewachsen. Aus

den gigantischen in die Dammbauten eingefügten Wasserkraftanlagen

strahlen Überlandleitungen in alle Himmelsrichtungen und tragen Ener-

gien von rund 2 Millionen PS zu den Menschen. Zauberhafte Seen

spiegeln sich hinter den Dämmen, und ihre gesamte Uferlänge von

14 500 km übertrifft an Ausdehnung sämtliche Meeresküsten der Ver-

16

einigten Staaten entlang des Atlantik, des Stillen Ozeans und des Gol-

fes von Mexiko.*)

Schon sind die Ingenieure dabei, Plläne zu noch größeren gewalti-

geren Energieschatzkammern' zu entwerfen. Da breiten im Norden der

Vereinigten Staaten gegen Kanada hin die fünf großen nordamerika-

nischen Seen ihre riesigen Wasserflächen. Vier dieser Binnenseen liegen

im eigentlichen Grenzgebiet, und seit langem ist man bemüht, sie zu

einem einzigen Wasserweg zu vereinen, der dann im St. Lorenz-Strom

den unmittelbaren Zugang zum Atlantischen Ozean fände. Zwar führen

natürliche Wasserläufe von See zu See; an eines dieser Verbindungs-

gewässer, den Niagara-River, sind die Kraftwerke der „Donnernden

Wasser" gebaut. Nun sollen die seenverbindenden Flüsse auch für die

große Schiffahrt befahrbar gemacht werden; das aber heißt, daß nicht

nur die Flußengeh verbreitert und die Stromschnellen beseitigt, sondern

daß auch die Hindernisse der Wasserfälle und die Unterschiede der

Wasserspiegel überwunden werden müssen. 110 Meter Höhe sind allein

an den Niagara-Fällen auszugleichen. Ein Umgehungskanal von 40 Kilo-

meter Länge soll mit 8 Schleusen auch hier eine durchgehende Schiffahrt

ermöglichen. Dort nun, wo der östlichste See in den St. Lorenzstrom

übergeht, liegen riesige Stromschnellen im Wege, die „International

Rapids". 'Diese bis heute ganz ungenutzte Kraftquelle will man jetzt

endlich in den Dienst der Menschen zwingen und mit ihrer Hilfe den

Nachbargebieten: New-York, der kanadischen Provinz Ontario und den

Neu-England-Staaten aus 36 Stromerzeugereinheiten den mangelnden

Industriestrom erschließen. Das Krafthaus auf dem Damm, der hier

den Strom queren wird, soll ekie Länge von 1 Kilometer haben und

60 Meter breit sein. 2,2 Millionen PS, mehr also als die Tennessee-

Kraftwerke und die Niagara-Werke liefern, werden entwickelt. In der

Strommitte -wird das Werk durch die Grenze Kanada - USA in zwei

Hälften geschieden, und entsprechend werden auch die beiden Staaten

am Bau und an der Nutzung beteiligt sein.

Das größte Kraftwerk der Erde aber soll in China erstehen und zwar

im Jangtse bei Itschan. Es soll 96 Stromerzeuger zu je 3 00 000 KW

erhalten. In PS ausgedrückt, würde die abgegebene Leistung rund

13 Millionen PS betragen! Das ist rund 10 mal soviel, als in allen

Werken des Niagara erzeugt werden kann. Zum-Vergleich die Leistung

des größten deutschen, des Walchenseekraftwerks in Oberbayern: In

seinen Maschinen sind 168 000 PS gebannt. Wenn der See einmal die

Wasserabflüsse des nahen Karwendel-Gebirges, die bisher ungenutzt der

*) Lux-Jugend-Lesebogen 16 „Wasser-Wüste-Weizen". Das Heft berichtet aus-

führlich von dieser großartigen Menschheitsleistung.

17

Isar zuflössen, aufgenommen hat, wird man die Leistung des Werkes,

die zur Zeit durch den Wassermangel weit zurückliegt, erhöhen können

und auch in wasserarmen Zeiten die Stromversorgung gleichbleibend

sichern.

Die Wasserkräfte der Erde

Alle bisher ausgebauten Wasserkräfte der Erde haben zusammen-

genommen eine Leistung von rund 55 000 000 PS. Man schätzt, daß es

472 Millionen PS ausbaufähige Wasserkräfte auf der Erde gibt. Die

Zahl scheint aber eher zu niedrig als zu hoch gegriffen!

Würden alle auf der Erde vorhandenen Wasserkräfte genutzt sein, so

würde jeder einzelne der Planetenbewohner 4 - 5 PS ständig zur Ver-

fügung haben, wenn man die natürlichen und technischen Verluste mit

einrechnet. Und das wäre ein erbaulicher Zustand. Heute beträgt die

erzeugte Gesamtkraftmenge (also nicht nur die dem Wasser zu verdan-

kenden Energien) je Kopf der Menschheit etwa 0,15 PS. In England ist

Erzeugung und Verbrauch in den letzten Friedensjahren auf etwa

S

U PS

gestiegen, während man in Deutschand mit nur etwa der Hälfte aus-

kommen mußte. Am günstigsten lagen und liegen die Verhältnisse in

den USA, wo jeder Einzelne heute schon mit je 1 PS bedacht ist. Diese

PS sind die „Haussklaven" von heute. Getreue, jederzeit dienst-

bereite Knechte, die nicht mit Peitsche und Kerkerdrohung 'zur Arbeit

getrieben werden müssen wie die armseligen Sklavenkreaturen des

Altertums.

Mit des Dampfes Kraft

Die Dampfturbine hatte es eigentlich'viel schwerer sich durchzusetzen,

als ihr Wasservetter, die Wasserturbine. Ihr Weg war viel mühevoller,

und von der ersten brauchbaren Dampfmaschine, die schon lief, als

in Marly an der Seine noch die vereinigten Räder der kgl. „Wasser-

kunst" sich abmühten, bis zur leistungsfähigen Dampfturbine hat es

an Rückschlägen und Umwegen wahrlich, nicht gefehlt. Die Dampf-

maschine hatte nicht nur die Widerstände der Materie zu überwinden; —

die seelischen Widerstände, denen sie begegnete, waren kainn geringer.

Die Schmiedehämmer der um ihr Brot fürchtenden Arbeiter rückten den

ersten „Feuermaschinen" zu Leibe, ihr Einzug in die Schiffahrt rief

die erbitterten Binnenschiffer, die Treidler und Halfen, an die Ufer, wo

sie mit Steinwürfen und Hindernissen den Dampfbooten begegnetem!

selbst die dainpfbetriebenen „Rosse" der Eisenbahn mußten zu Anfang

mit mancherlei Schikanen rechnen, die ihnen von den aufgebrachten

Fuhrknechten und Postkutschern angetan wurden.

Aber die ersten Dampfmaschinen begegneten noch einem besonderem

18

Mißtrauen. Man erwartete wenig von ihnen. Die tierische Pferdekraft

erschien den Damaligen viel zuverlässiger.

Aus jener Zeit stammt die Maßeneinheit der Pferdekraft: „PS";

mußte doch tatsächlich das Pferd mit der Maschine in Konkurrenz treten

und erst beweisen, daß es schwächer war, daß die ersten Dampf-

maschinen 2 oder 3 PS zu liefern vermochten gegen das eine PS eines

kräftigen .Gauls.

So entstand das PS.

James Watt, den man als den Erfinder der Dampfmaschine an-

zusprechen pflegt, hatte viele Vorgänger und einige Wegbereiter. Da ist

der französische Arzt Denis Papin zu nennen,

der die erste einfache Dampfmaschine und so-

gar ein Räder-Dampfschiff konstruierte. Da

verdienen die Dampfpumpen der Engländer

Thomas Savery und Thomas Newcomen unsere

nachträgliche Anerkennung. Aber das Verdienst,

die ersten wirklich brauchbaren Kolbenmaschi-

nen erfunden zu haben, bleibt James Watt für

immer unbestritten. Auf ihn geht auch der

technische Begriff „PS" zurück.

Als Watt vor ungefähr 170 Jahren anfing, Göpelwe*

Dampfpumpen für die Entwässerung der eng-

lischen Kohlengruben zu bauen, hatten die Grubenherren noch soge-

nannte Roßwerke in Betrieb. Gäule liefen in einem Göpelwerk ständig

im Kreise »herum und lieferten, vor die Göpeldeichsel gespannt, die

erforderliche Hebekraft auch für die Grubenentwässerung. Watt hatte es

den Grubenbesitzern in einigen Fällen

klar zu machen verstanden, daß seine

Dampfpumpe bessere und vor allem bil-

ligere Arbeit zu leisten imstande sei als

ihre Gäule, die oftmals' zu Hunderten

vorgespannt werden mußten. Ein Braue-

reibesitzer in Withread, der ein solches

Pumpwerk mit Roß und Göpel betrieb,

war zwar für alle technischen Neuerun-

gen durchaus zu haben, aber er blieb

dabei ein kühl rechnender Kaufmann.

„Gut", sagte er zu Watt, der bei ihm

vorsprach, „Deine Maschine will ich Dir

abkaufen. Aber bitte beweise mir erst,

daß sie mir wenigstens dasselbe schafft,

Dampfmaschine Walts

19

wie mein Göpelgaul!" Watt, der seine Maschine kannte, sagte ohne

weiteres zu. Da ging der Bierbrauer hin, holte seinen besten und

stärksten Gaul aus dem Stall — und Bierbrauergäule haben es in

sich! —• rief seinen besten Kutscher heran und ließ ihn nun das Pferd

acht Stunden lang im Göpel arbeiten. Mit der Peitsche holte der das

Letzte aus dem Tier heraus. Als man die Wassermenge berechnete,

die in den acht Stunden gepumpt worden war, stellte man fest, daß

der Gaul alle bisherigen Leistungen weit überboten hatte. Trotzdem

blieb Watt seiner Sache sicher. Der Gaul wurde ausgespannt und

die Dampfpumpe angeschlossen. Da wies der Erfinder nach, daß seine

Pumpe mehr als" das Doppelte zu leisten imstande war.

Das Geschäft wurde abgeschlossen und das PS als Maßeinheit war

geboren.

Die Feuermaschine setzt sich durch

Die Feuermaschine „Watts" war den einen der „Eiserne Engel", den

andern der „Schwarze Teufel".

Aber jeden Wettlauf mit den althergebrachten Maschinen gewannen

die,Dampfkolben, Sie ließen alle technische Konkurrenz im Handum-

drehen hinter sich. Und jede neu hingestellte Dampfmaschine bahnt

fünf anderen den Weg. Watts Werk, wo es ins Laufen kommt, über-

zeugt die Hartnäckigsten. Um das Jahr 1800 gehen in England 5 000

„Eiserne Engel". Schon längst aber haben die Verladungen auf den

Kontinent begonnen: 200 Feuermaschinen arbeiten um 1800 in Frank-

reich. In Preußen jedoch sind es ganze zwei oder drei. Man hat hier

noch kein rechtes Vertrauen zu dem ausländischen Patent. „Soll man

sich Gesundheit und Leben durch die ununterbrochenen und abscheu-

lichen Ausdünstungen untergraben", rief der Freiherr von Recke, dem

eine Dampfmaschine für sein Unternehmen angeboten worden war. „Ich

bin es meinem Eigentumsrechte, der Erhaltung der Gesundheit meiner

Familie schuldig, alles aufzuwenden, um dieses tötende Ungemach von

meinem Hause fern zu halten."

Selbst die wackere Maschine, die schon 1785 als erste deutsche

Dampfmaschine im Mannsfeldschen aufgestellt worden war, hatte in

Deutschland nicht Schule machen können. Dabei tat dieser Erstling von

75 PS so getreulich seinen Dienst, daß es erst 60 Jahre später mit

ihm zu Ende ging. Er war übrigens in der kgl. Geschützgießerei in

Berlin aus Kanonenbronze gegossen worden.

Aber der Fortschritt ließ sich nicht aufhalten. Zumal als der ameri-

kanische Erfinder Georg Henry Corliß heraus gefunden hatte, wie man

den respektablen Kohlenfraß der ersten Dampfmaschine gewaltig herab-

setzen konnte; da wurden die alten Vetranen allmählich von den Corliß-

20

Maschinen abgelöst. Eine alte Maschine von 180 PS verschluckte täglich

rund fünf Tonnen Kohle. Das wurde nun anders. Die Ersparnisse an

Brennstoff waren so groß, daß sich die neuen Maschinen schon in

2 Jahren bezahlt machten. Corliß baute auch den ersten Riesen unter

den Dampfmaschinen. Er setzte sie 1876 in einer Halle der Ausstellung

von Philadelphia in Betrieb. Sie hatte ein Gewicht von 607 Tonnen

und leistete etwa 2 500 PS. Inzwischen hatte auch Deutschland auf-

geholt. Die Maschinenfabrik Augsburg bot schon 1874 eine Dampf-

maschine mit 900 PS Leistung an. Den PS-Rekord bis zur Jahr-

hundertwende hielt eine Kolben-Dampfmaschine von 6 000 PS. In den

Folgejahren wurden sogar 25 000 PS erreicht. Aber damit war dann

auch der Höhepunkt erklommen. Es ergab sich nämlich, daß es ratsamer

und wirkungsvoller war, wenn man die Leistungen auf mehrere Kolben-

maschinen verteilte und bei der einzelnen Dampfmaschine nicht über

5 000 PS herausging.

Ein& solche. 5 000 PS - Maschine arbeitet ebensoviel wie einst

120 000 Menschen, die man in drei Schichten in die Treträder pferchte.

Treträder, die es mit jener Dampfmaschine aufnehmen sollten, müßten

aneinandergereiht eine Länge von 40 km haben.

Dampfturbine gegen Kolbenmaschine

Die Kolben-Dampfmaschine hat ihre Grenzen erreicht. Sie wird zwar

ihren Platz behaupten, aber Watts geniale Idee ist in ebenso genialer

Weise fortentwickelt worden. In der Dampfturbine hat sie sich selber

übertrumpft.

Auch der Nichtfachmann kommt vor einer Dampfmaschine der alten

Form zu folgender Überlegung: Gehen da durch das ewige Wandern

der schweren Kolben, der Kolbenstange und der Pleuelstange, die hin-

undhergehende in drehende Bewegungen umsetzen, nicht beträchtliche

Kräfte verloren? Da wird eine gewichtige Metallmasse nach vorn ge-

stoßen, dann plötzlich zu Null abgestoppt, zurückgenommen, wieder

nach vorn gestoßen: Im rasenden Wechsel! Die Wasserturbine lehrte,

wie man mit Kräften haushalten kann. Also schaltete man Kolben und

Pleuelstange aus und ließ den Dampf gleich auf ein Turbinenrad

wirken. Und mit einemmale erzielte man Leistungen, die viele Verluste

der Dampfmaschine ausschalteten und so ins Gigantische anstiegen.

Am Michigansee in. Nordamerika steht eine Dampfturbine, die gerade-

zu unheimliche Energien herausschleudert: 280 000 PS! Das ist heute

die Spitzen-Dampfturbine der ganzen Welt. Zehn .Güterwagen Kohle

verschluckt sie in jeder Stunde. Die zweite in der Reihe läuft im

Gellgate-Drahtwerk bei New-York: 225 000 PS! Würde man diesen

21

Koloß neben die Corliß-Maschine stellen können, die 1876 in Phila-

delphia das Staunen der Menschen erregte, so würde die Gellgate-

Turbine zwar einelnhalbmal soviel Ausstellungsraum wie die Kolben-

maschine beanspruchen, aber in diesen Raum wäre eine 154 mal größere

Leistung zusammengeballt. Vergliche man dann noch die Gewichte

untereinander, so ergäbe . sich, daß sich innerhalb des halben Jahr-,

hundertes, das zwischen diesen Kraftmaschinenvettern liegt, die

Leistungen je Kilogramm Maschinengewicht auf das Hundertsechzigfache

gesteigert haben.

Neben den großen und mittleren Turbinen, die zuerst das Feld be- .

haupteten, entwickelten sich die Kleinen. 30 PS-Turbinen —• fast sind

es Turbinchen —• erfüllen schon vielfach wichtige Aufgaben. Sie sind -

nicht viel größer als eine größere Gießkanne und wirkliche Liliputaner,

gemessen an der ersten Wattschen Dampfmaschine, die an Raumbedarf

schon ein Häuschen beanspruchte, aber nur 2 — 3 PS leistete.

Der „Wirkungsgrad" von Dampfturbinen-Anlagen ist im allgemeinen

besser als der von Kolbenmaschinen. Unter dem „Wirkungsgrad",

von dem schon mehrmals gesprochen wurde, versteht der Techniker das

Verhältnis zwischen zugeführter und abgegebener Leistung. Er beträgt

praktisch nie 100 °/o. Bei der Dampfmaschine ist er besonders ungünstig.

Der Dampfmaschinen-Wirkungsgrad liegt zwischen 8 und 2 5 % ; die aus

dem Dampfkessel zugeführte Wärmeenergie wird im Höchstfall nur zu

25 %, also zu einem Viertel, in nutzbringende Arbeit verwandelt,

während 75 °/o unverwertet verloren gehen. Das ist ungefähr so, als

wenn einer, der 100 Mark Arbeitslohn erhält, 75 Mark fortwirft, um

sich mit den restlichen 25 Mark zu begnügen. — Gegenüber den 25 %

der Dampfmaschine erreicht die Dampfturbine einen Wirkungsgrad von

30 °/o, bei der Pelton-Wasserturbine sind es bis zu 95 %. — Trotzdem

können wir n o c h nicht auf die kraftspendende Dampfmaschine ver-

zichten. Als feststehende oder fahrende Antriebe, als Kolbenmaschinen

oder Turbinen verrichten sie getreulich ihre wertvolle Arbeit. Es wird

noch lange so bleiben! Die rollenden Dampfkolbenmaschinen der Eisen-

bahn vor allem, die Lokomotiven, scheinen unverwüstlich.

Überraschende Vergleiche

Wir möchten den Fortschritt der Technik noch deutlicher sehen!

Unser kleiner molliger elektrischer Heizofen lädt uns zu einer kurzen

Betrachtung ein. 1 000 Watt Strom verbraucht er in der Stunde, uns

die kleine Stube behaglich zu machen, 1 000 Watt —• ein Kilowatt,

das ist die gleiche Leistung wie 1,36 PS. Ein Gaul mittlerer Stärke

schafft

s

/t PS. Zwei Gäule müßten also dauernd im Kreise vor dem

22

Göpel traten, uns mit einem Dynamo das bißchen Heizofenwarme auf

der gleichen Temperaturhöhe zu halten. Das alte.Tretrad würde es nur

schaffen, wenn elf der bedauernswerten menschlichen Tretkräfte ohne

Unterbrechung das Letzte hergäben. Vier Göpelrosse oder 22 Tret-

sklaven müßten eingespannt werden, eine normale elektrische Haushalt-

küche mit Strom zu versorgen.

Hunderttausend Kilowatt liefert das Kraftwerk einer 100 000-Ein-

wohner-Stadt in die Häuser und die Betriebe. Vier große Turbo-Strom-

erzeuger (Generatoren) von je 25 000 Kilowatt oder 34 000 PS können

diese Strommepge liefern. In Göpelpferde umgerechnet, kämen dafür

200 000 Zugtiere in Betracht. Wallt man aber den erforderlichen Strom

durch die Muskelarbeit von Sklaven erzeugen lassen, so müßte eine

Million dieser Menschengeschönfe ins Geschirr gehen, zehnmal so

>

viel

als die Stadt Einwohner zählt.

Mit einer Durchchnittsleistung von 17 000 PS jagt eine moderne

Schnellzuglokomotive über die Schienen. Wollte man die Lok durch

Pferde ersetzen, so wären die erforderlichen 25 000 Gäule garnicht mehr

zu' regieren. Mehr als Postkutschengeschwindigkeit würde auch der beste

Postillon nicht aus ihnen herausholen können.

Und schnell noch einen Blick in den Maschinenraum eines Ozean-

dampfers. In lautlosem Gang bewegen die Turbinen und Schrauben das

Schiff mit durchschnittlich 25 000 PS durch das Wasser. Wollte man

den Dampfer mit Kräften der Galeerenruderer vorwärtsbringen, so

müßten 200 000 Menschenstärken, in drei Achtstundenschichten also

600 000 Menschen, in die Ruder greifen. Eine Großstadtbevölkerung!

Die ,,Normandie"«nit ihren 160 000 PS müßte sich 4 Millionen Ruder-

knechte verpflichten, mehr als die Volkszahl ganz Finnlands.

W e g e zur Windturbine

Die Ingenieure, die die Wasser- und Dampfturbinen auf immer höhere

Touren gebracht haben, hatten für die Windturbine wenig übrig. Kaum

ist sie über das Anfangsstadium hinausgekommen. Das gewaltige Ener-

giegeschenk der Natur, der ewig strömende Wind, blieb nahezu un-

genutzt. Erst in flen Jahren vor dem letzten Kriege wurde es in den

Planungsbüros der Windkraftingenieure lebendiger. Aber dann kam die

Zeit, die für solche Pläne wenig günstig war, und wieder mußte von

' neuem begonnen werden.

Die Urkraft des Windes war den frühesten Menschen bekannt. In

magischem Schrecken erfuhren sie die zerstörende Gewalt dieses „Un-

sichtbaren", wenn die Stürme über ihre Zelte hereinbrachen oder die

Wälder unter ihren Schlägen erzitterten. Aber schon nutzten sie auch

23

die freundlicheren Seiten des Windes aus, indem sie ihre Fell- oder

Rohrmattensegel ausspannten und ihre Boote von den Flügeln des

Windes vorwärtstreiben ließen. Die Energie des Windes trug die

Drachenboote der Wikinger an die unbekannten Küsten des „West-

landes" Amerika, sie führte die Inselvölker des Stillen Ozeans über

Tausende von 'Meilen zu fernen Erdteilen, sie trieb die Kauffahrtei-

schiffe der „Hanse", jener unternehrmihgsfrohen Kaufherren des Mittel-

alters, durch alle Meere, sie beflügelte die Karavellen des Columbus,

sie führte noch bis in die neueste Zeit die Fünfmast-Segelschiffe mit

Tausenden von Tonnen Getreide von Australien nach Europa.

Aber die Windr&der! Wir wissen wenig von ihren Anfängen. Ab

und zu taucht eine k«ze Nachricht auf. Da gab es um das Jahr

400 ,n. Chr. in Tibet kleine Gebetsmaschinen, Trommeln, auf die mit

Tusche fromme Anrufungen Buddhas geschrieben waren. Kleine Wind-

räder hielten sie in Bewegung. Der gläubige Lamaist war der Meinung,

daß er damit bei seinen Göttern mindestens ebensoviel Erfolg haben

müsse wie mit dem mechanischen, oft so gedankenlosen Bewegen der

Lippen. Auch aus dem griechischen Altertum klingt eine Kunde zu uns

herüber: Der weise Heron von Alexandrien, ein großartiger Erfinder

und Mathematiker, entwarf um das Jahr 110 v. Chr. ein Windrad, mit

dem er die Pumpe zu einer Orgel in Bewegung hielt. Aber das Ganze

scheint über ein technisches Spielzeug nicht hinausgekommen zu sein.

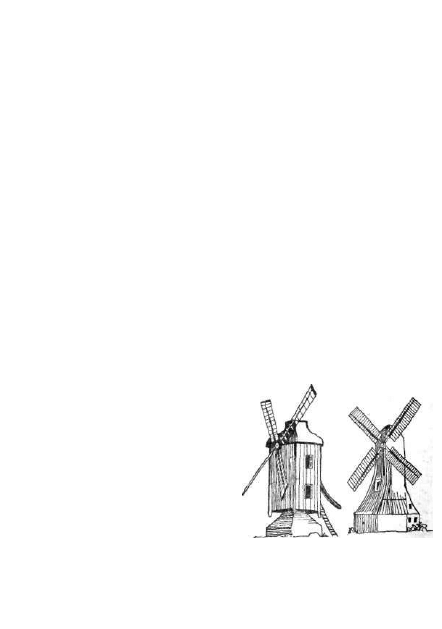

Die große Zeit der arbeitschaffenden Windräder, der „Windmühlen",

war das Mittelalter und die beginnnende Neuzeit. Wir können uns

heute kaum noch eine Vorstellung davon machen, ü" sehr die Wind-

mühlen das Bild der altdeutschen Landschaften beherrschten. Man nimmt

an, daß sie in Deutschland ihre Hei-

mat hatten, jene Bockwindmühlen,

bei denen die Windflügel mit dem

ganzen dazu gehörigen Bau um

einen senkrechten Ständer gedreht

und so nach dem Winde gestellt

werden konnten. Ihrem Ursprung

nach wurde diese Bauart später all-

gemein als „deutsche" Windmühle

bezeichnet, im Gegensatz zu den

„holländischen", die nur ein dreh-

bares Dach hatten. Die älteste noch

erhaltene Windmühle stammt aus

dem 12. Jahrhundert und steht in

B

ockwindmühle und holländische

der Nähe von Lüttich. Die ist älter Windmilhla

24

als unsere gotischen Dome. Als sie gebaut wurde, begann das Abendland

sich zu den Kreuzzügen zu rüsten.

Wie es in jener Zeit Wasserrechte gab — nicht jeder durfte ein

Wasserrad einrichten — so gab es einstmals auch Windrechte. Der

Wind gehörte demjenigen, dem auch das Land gehörte, über das er

dahinstrich. Ganz einfach: wer diesen Wind benutzen wollte, der mußte

sich um gnädige Genehmigung an den „Windbesitzer", den Landesherrn,

wenden. Der vergab dann gegen entsprechende Gebühren das Nutzungs-

recht. Und manch windiger Prozeß ist um das Betreiben einer Wind-

mühle ausgefochten worden.

So kraftstrotzend sich die Windmühlen auch ausnahmen, so gering

war ihre Leistung. Sie lag bei „armseligen" 10 PS. Und man ist auch

trotz vieler Versuche nicht weit darüber hinausgekommen. Man gab

den Flügeln die seltsamsten Formen und im späten Mittelalter gingen

einzelne Mühlenmeister dazu über, die Flügel nicht mehr senkrecht

laufen zu lassen, sondern waagerecht. Von solch merkwürdigen Bauten

sind uns in alten Kupferstichen Bilder erhalten. Auf einem dieser Bilder,

das im Germanischen Museum in Nürnberg aufbewahrt wird, sehen

wir eine Waagerechtmühle mit 17 horizontal gelagerten Flügeln. Aber

sie sind schon bald wieder aus dem Landschaftsbild verschwunden, denn

die waagerecht kreisenden Flügelräder boten dem Wind zu wenig An-

griffsfläche.

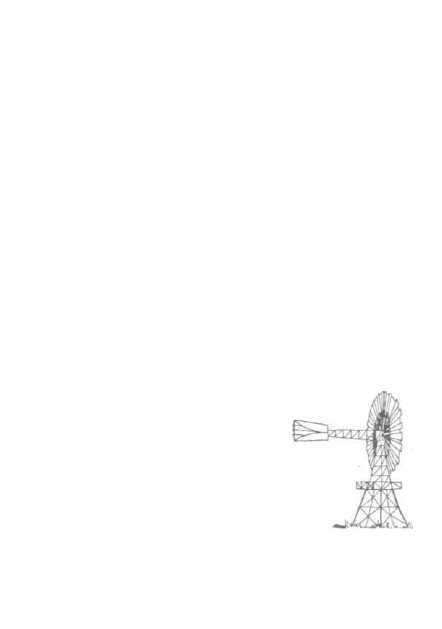

Der eiserne Windmotor

Den alten Windmühlen ist unter den sausenden Schwungrädern der

Dampfmaschine "" Luft ausgegangen. Die Maler und Kameraleute haben

sich ihrer angenommen. Der Wanderfrohe freut sich an ihrem Anblick.

Hie und da drehen ihre Flügel noch einen Mahlgang, aber sie sind

technisch nur noch Museumsstücke, an denen

das Herz hängt. Aber da ist noch immer der

Wind, dieser unerschöpfliche Betriebsstoff, den

die Natur so freigiebig spendet! Soll er wirk-

lich ungenutzt seine Kräfte verwehen und ver-

stürmen? So kehrte denn neuerdings die alte

Windmühle in veränderter Gestalt wieder in

die Landschaft zurück. Der Nachkomme der

Windmühle, der eiserne Windmotor, eine Idee

amerikanischer Ingenieure, ist nüchterner aber

auch praktischer geworden. Leicht gelagert,

dreht er sich aus eigenem Antrieb nach dem

Winde, auch seine Flügelflächen weiß er selbsttätig zu regulieren und schnell

ist sein Anlaufvermögen. Er braucht keinen Wächter. Doch dreht er sich

25

-r- und das ist sein Nachteil —• immer nur dann, wenn der Wind geht

und der weht in niederen Höhen sehr unregelmäßig. So hat man den

Windmotor mit seinen eisernen Gerüsten dort aufgebaut, wo nicht

ständig benutzte Anlagen zu betreiben sind: Wasserpumpen zur Boden-

entw.ässerung, Wasserschöpfer zur Berieselung und Generatoren ZUT

Elektrizitätserzeugung auf abgelegenen Farmen und Gehöften.

Türme der W i n d e

„Warum aber", meint der Nichttechniker, „geht man mit den Wind-

motoren nicht in die Höhe. Mehr Leistung? Ganz einfach: Größer,

kollosaler bauen!" — Nun, so einfach ist das nicht! Kraftmaschinen,

gleich welcher Art, lassen ihre Kräfte nicht durch einfaches Vergrößern

ihrer Maßstäbe beliebig multiplizieren. Wir sprachen idavon schon bei

den Kolben-Dampfmaschinen. Mit wachsenden Größen wachsen die

technischen und auch die wirtschaftlich-finanziellen Schwierigkeiten.

Auf dem einstigen Nauener Funkturm (285 m Höhe) und auf dem

Eiffelturm (300 m Höhe) hat man die Windströmungen sehr genau

auf ihre Beständigkeit hin untersucht. Es ergab sich, daß in solchen

Höhen die Windstärke sehr beständig ist und nur in geringen Unter-

schieden schwankt. In tieferen Lagen hat der Wind doch sehr störende

Launen, je nach der Tages- und Jahreszeit, er ist dort völlig un-

berechenbar und ungleichmäßig, er wechselt sowohl in horizontaler wie

in vertikaler Richtung meist schnell.

Also in die Höhe der Funktürme hinauf! Der Pionier der Windkraft-

werke, der Ingenieur Hermann Honnef, hat für solche Windkraftwerke

genaue Pläne fertiggestellt. Sein „Einheitskraftwerk" arbeitet in

240 Meter Höhe mit Propellern von 160 Meter Durchmesser. Sie

drehen sich auf riesigen Stahltürmen, und ihre Leistung soll 14 000 PS,

oder da 1,36 PS einer elektrischen' Leistung von einem Kilowatt gleich-

kommt, gleich 10 000 Kilowatt sein. Der Ingenieur schlägt ein solches

Windkraftwerk für das kohlearme Hamburg vor. Es ist ein phan-

tastischer Plan: Auf zwanzig 240 Meter aufragenden Türmen bewegen

sich die ungeheuren Windräder, 5 000 bis 20 000 Kilowatt kommen auf

jeden der Türme. Das Windkraftwerk vereinigt seine Energien mit

einem Wasserkraftwerk; zwei holsteinische Seen, mit 37 Meter Höhen-

unterschied sollen zu diesem Zwecke miteinander verbunden werden. An

Kosten sind 165 Millionen Mark und an Baustahl für die Türme

100 000 Tonnen veranschlagt. Der Windkraftstrom könnte in diesen

„Türmen der Winde" zu 0,65 Pfennig je Kilowattstunde gewonnen wer-

den. Ein eintürmiges ..Einheits-Windkraftwerk" plant Honnef für die

26

Stadt Stuttgart, Der Turm von 250 m Höhe könnte in 1 bis 2 Jahren

gebaut sein. Ertrag: 1 000 Kilowatt.

Aber auch die Vertreter der „Niedrigtürme" haben ihre Pläne. Ihre

Türme sind nur 20 Meter hoch, 15 m messen die Propeller. Die Nord-

seeinsel Neuwerk bei Cuxhaven und „eine Höhe bei Minden in West-

falen sehen die Ingenieure als Standorte vor..- 35 000 Kilowattstunden

hoffen sie dem Wind zu entlocken.

In etwas größeren Höhen bewegt sich das Windkraftwerk des In-

genieurs Voigt. Er plant gleich eine Turmreihe von 90 m Höhe und

100 m Breite. Die Flügelwerke sind in verschiedenen Höhen angebracht.

Der Brocken im Harz,' auf dem dieses Windspiel gebaut werden soll,

würde mit dem stählernen Mastenwald sein Aussehen weithin verändern.

Schwebende Windmaschinen

Der Wind weht, wo er will! Also muß man ihm dahin folgen, wo er

gerade weht. Der Ingenieur H. Hisserich glaubt, daß das garnicht ein-

mal so schwer sei und daß auch ohne feste und teure Mastentürme

beliebig große Höhen erreicht werden können. Die Höhenschicht, die er

mit seinen schwebenden Windkraftwerken auszunutzen sucht, liegt über

200 Meter, dort also, wo stetigere und stärkere Winde gemessen werden

als in größerer Bodennähe. Seine Windräder will H. Hisserich an ge-

fesselten Ballonen aufhängen, die von Metallseilen gehalten werden.

Man würde also den Winddruck in den verschiedenen Höhenlagen lau-

fend registrieren und dann die Seilwinden in Bewegung setzen und das

fliegender Kraftwerk höher hinauflassen, wenn dort ein günstiger Wind

geht, oder es herunterwinden, wenn die Luftströmung hier mehr ver-

spricht. Die Propeller in diesem Fesselballonbetrieb laufen besonders

schnell, es sind Windturbinen, die nicht nach der Windrichtung ein-

gestellt zu werden brauchen (Voith-Schneider-Propeller). Ein seltsames

Bild: über Stadt und Land, stehen hoch im Blau des Himmels diese

Kraftwerke und führen die kostenlose Energie der Höhenwinde, um-

gewandelt in Strom, der Erde zu. Dem Luftverkehr würden diese

schwebenden Wolkenkratzer allerdings viele Sorge machen.

Düse und Turbine ersetzen Propeller

Die Turbine soll sich aber in ein« noch viel kühneren Weise den

Luftraum erobern. Schon kündigt sich der Turbinen-Clipper als das

Flugzeug der nahen Zukunft an. Als „Typ 1950" sollen diese Turbo-

Langstreckenmaschinen schon bald die Propeller-Flugzeuge von den

großen Luftstraßen der Welt verdrängen, so wie die modernen Übersee-

schiffe die Segler von den Meeren vertrieben haben.

27

Die Antriebseinrichtung für solche propellerlosen Flugzeuge ist die

vielgenannte Düse in Verbindung init der Gasturbine. Eine der groß-

artigsten Erkenntnisse der Strömungswissenschaft ist hier mit dem

Turbinengedanken von einst die erfolgreichste Verbindung eingegangen,

die man sich denken kann.

Es ist nicht leicht, den Vorgang zu verstehen, der sich hier vollzieht;

denn er widerspricht weitgehend unserer Erfahrung, die wir unter ähn-

lichen Verhältnissen machen, und d^s hier wirksame Naturgesetz ist

erst sehr spät erkannt worden. Es ist das Gesetz der Düse.

Was verstehen wir nun unter einer Düse? Kurz gesagt: ein konisches

(trichterförmiges) Stück aus einem sich verjüngenden Rohr. Eine Düse

wäre zum Beispiel die hohle Spitzzwinge eines Bergstocks, wenn man

sie am äußersten Ende abschneidet. Ein Fingerhut ohne Kuppe, der sich

verjüngt, hat Düsengestalt. Ein gleichmäßig enger werdendes Rohr, das

man in mehrere kleinere Stücke zerschneidet, würde Düsen unter-

schiedlicher Weite ergeben. Auch ein Trichter ohne das Ausflußmund-

stück kann als eine Düse angesehen werden. Die Querschnittsgröße

spielt dabei keine wesentliche Rolle: entscheidend ist nur, daß sich der

Querschnitt des an beiden Seiten offenen Rohres gleichmäßig nach einer

Seite hin verjüngt.

Wird durch solch eine Düse ein Luft- oder ein Wasserstrom geleitet,

so geht in ihr etwas ganz Sonderbares vor sich; es ist auf den ersten

Blick so unglaubhaft, daß die Wissenschaft diese Erscheinung ein Para-

dox, d. h. das Widersinnige, Unglaubliche, Unerwartete genannt hat.

Soweit es sich auf die Luftströmung bezieht, ist dieses Paradox als

das „aerodynamische Paradoxon" bekannt. Es besagt, daß sich die Ge-

schwindigkeit einer Strömung, die durch die Düse geht, umso mehr

beschleunigt, je enger die Düse wird. Die Strömungsgeschwindigkeit

ist also am größten dort, wo die Düse in ihrem kleinsten Querschnitt

ausmündet. Und merkwürdig, auch der Druck auf die Düsenwand nimmt

mit der Verengung immer mehr ab. Wir brauchen uns nur einmal das

Verhalten. einer strömenden Menschenmenge in einem immer enger

werdenden Gang zu einem Versammlungsraum vor Augen zu halten, um

das Überraschende des so ganz andersgearteten Vorgangs in einer Düse

zu erfassen. Je enger der Gang wird, umso langsamer wird die Menschen-

masse vorankommen und umso stärker .wird der Druck sein, mit dem

die gestaute Menge sich gegen die Gangwände preßt. Bei der Düse ist

also genau das Gegenteil der Fall; Je enger die Düse, umso geschwinder

die Strömung, umso geringer auch der Druck auf die Düsenwand. In der

Praxis ist dieser Vorzug der Düse verschiedentlich ausgenutzt worden.

28

Jedem bekannt ist die konische Form des Mundstücks bei einem Feuer-

wehrschlauch. Vielleicht hat hier, nicht einmal der Gedanke an eine

Beschleunigung des herausschießenden Wasserstrahls die verjüngende

Form des Strahlrohres finden lassen, sondern die Notwendigkeit, den

Wasserstrahl am Ende des Spritzschlauches zu konzentrieren, damit er

in verdichtetem Guß auf den Brandherd gezielt werden kann. Daß das

Wasser in dem sich verengenden Rohransatz aber auch eine Beschleuni-

gung erfährt, ist für die Brandbekämpfung von besonderem Vorteil, Bei

manchen Wasserturbinen verjüngt sich aus dem gleichen Grunde das

spiralig wie ein Ammonshorn gewundene Zuflußrohr des Druckwassers,

um die im Gefälle herabstürzenden Wassermassen bis zum Einlauf in

das Leit- oder Schaufelrad auf höchstmögliche Geschwindigkeit zu

bringen. Das sind zwei Beispiele, in denen das „Paradox" der Düse

energietechnisch ausgenutzt ist.

Bei einer luftdurchströmten geraden Düse ergibt sich nun etwas

Merkwürdiges, sobald die Düse selbst in Bewegung kommt, während

die Luft in entgegengesetzter Richtung, zur engeren Öffnung hin, durch

sie hindurchgeht. Die Bewegung der Düse wird eine umso größere Be-

schleunigung erfahren, je größer der Unterschied in den Geschwindig-

keiten der in die Düse einströmenden und der sie verlassenden Luft

ist, denn die beschleunigt hervorschießende Luft prallt sozusagen gegen

die Masse der Außenluft und dadurch wird die Düse vorangetrieben.

Eine fliegende Düse muß also von selber ihr Flugtempo erhöhen. Man

nennt diese Tatsache den ,,Düseneffekt". Die Düse ist also gewisser-

maßen eine Kraftmaschine, deren Antrieb die sie durchströmende Luft

ist. Die Geschwindigkeit, mit der die Luft in die Düse einströmt (und

die erhöhte Geschwindigkeit, mit der sie die Düse auf Grund des

Düseneffektes dann verläßt), ist natürlich ausschlaggebend für die Ge-

schwindigkeit, mit der die Düse sich selber voranbewegt.

Man erhöht die Strömungsgeschwindigkeit nun dadurch, daß man die

Luft vor ihrem Eintritt in die Düse in einer Brennkammer erhitzt.

Da erhitzte Luft sich ausdehnt, vergrößert sich auch der Druck, mit

dem die Luft in die Düse hineinjagt. Man verbesserte die Wirkung noch,

indem man in der Brennkammer statt des'Gasgemisches „Luft" die

Gase von eingespritztem Benzin oder Dieselöl erhitzte, bei deren Ver-

brennung weit größere Energiemengen frei werden als bei der Ver-

brennung von Luft. Aus der Verbrennungskammer strömen diese Gase

nun nicht unmittelbar in die Düse, sondern erst gegen die Schaufeln

einer Turbine, einer Gasturbine. Die Turbine aber setzt einen Kom-

pressor in Bewegung, der wiederum Druckluft in die Verbrennungs-

kammer preßt, so daß die dort verbrannten Brennstoffe (Benzin oder

29

Öl) durch den Kompressor wie durch einen Blasebalg aufs äußerste

entfacht werden.

Diese ganze Einrichtung denken wir uns nun in Gestalt eines. Flug-

zeuges angeordnet, das also gleichsam als eine fliegende Düse anzusehen

ist. Der Schwanz des Flugzeuges ist dabei offen und als die engste Öff-

nung der Düse zu betrachten. Schon durchjagen solche Flugzeuge ohne

Propeller den Himmelsraum und haben die Geschwindigkeit des Schalles

(1200 km in der Stunde) hinter sich gelassen. In den Düsen und Tur-

binen werden Triebkräfte erzeugt, die einmal auch den Passagierflug-

zeugen Geschwindigkeiten von über 800 km verleihen werden. Diese

Flugzeuge werden in Höhen fliegen, in denen Propellermaschinen wegen

des geringen Luftwiderstandes nur mit geringem Wirkungsgrad arbeiten

können. In völlig luftdichten Kabinen werden die Passagiere in wenigen

Stunden den Ozean überfliegen. Die Flugzeuge verändern aber nicht nur

ihre Antriebsmaschine; auch äußerlich werden sie als die neuen Pioniere

der Luftfahrt kenntlich sein an den V-förmig nach hinten zurück-

weichenden Flügeln. Diesen Flügeln werden viele Tugenden vorausgesagt:

Sie sollen das Fliegen auch in Schlechtwettergebieten ruhiger und

weicher machen und^es den Piloten ermöglichen, mit größeren Geschwin-

digkeiten gefahrlos auch durch „Luftlöcher" zu fliegen. Man hofft, mit

solchen Turbo-Düsen-Maschinen den Atlantik, den jetzt schon alljährlich

8000 mal die Flugzeuge überqueren, sozusagen zu einem Binnenmeer

zu machen. Die äußerste Entwicklung zielt dahin, das „atlantische

Mittelmeer" vielleicht in zweieinhalb Stunden zu bewältigen — wenig-

stens kündigen das die Fachleute der größten amerikanischen Luft-

verkehrsgesellschaft für die nächsten 20 Jahre an.

Der Mensch hat es in der Hand . . .

Es war ein langer Weg vom Tretrad zur Turbine, der Weg eines

stetigen Aufstiegs. Er ist noch nicht zu Ende gegangen. Nicht nur die

mancherlei kühnen Pläne, von denen in den letzten Abschnitten an-

deutend berichtet wurde, lassen ein schnelles Fortschreiten in der Ent-

faltung und Nutzung der Naturkräfte erwarten. In der Atomenergie ist

eben erst die ungeheuerste Kraftquelle geweckt worden, die sich die

Menschheit wohl je erschlossen hat. Wird sie Helfer sein, den wachsen-

den Energiehunger der Völker zu stillen? Von den neuen Gewalten

getrieben, kann die Weiterentwicklung ebenso steil aufwärts wie jäh

abwärts gehen. Technik: Segen oder Fluch? Der Mensch allein hat es

in der Hand, die Kräfte zu bannen und sie zum Guten zu wenden.

30

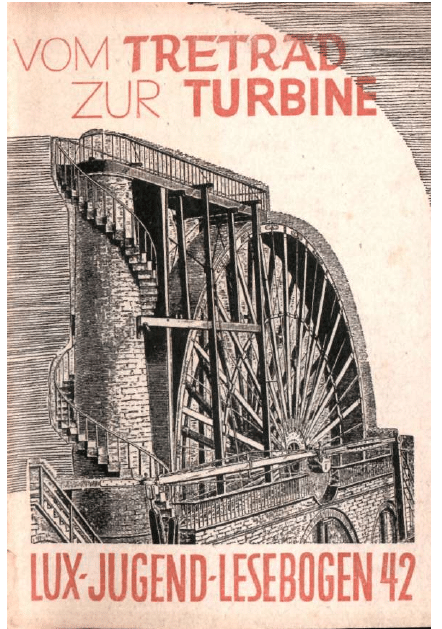

Zum Bild

au

f der vorderen UmsMagseite: Altes Wasserrad* von

riesigen Maßen. Die Kraftleistung dieses schwerfälligen Radkolosses

würde heute von einer kleinen mechanischen Pumpe spielend übertrumpft.

Das Bild auf der letzten UmsMagseite zeigt ergreifend den schonungs-

losen Einsatz des Menschen im Altertum: Ägyptische Sklaven beim

Transport eines steinernen Riesenstandbildes.

p

Diesen Lesebogen schrieb Gustav Büscher, der als Schriftsteller und

Journalist in Starnberg lebt. Seine elefetro- und funktechnischen Fach-

bücher sind weithin bekannt.

L U X - J U G E N D - L E S E B O G E N I\Tr. 42 . Heftpreis 20 Pfg.

Natur-und kulturkundliche Hefte -Auflage 35000 • Bestellungen (viertel].6 Hefte)

durch jede Buchhandlung und jede Postanstalt. Verlag Sebastian Lux, (Lizenz

US-E-138) Murnau-München . Herstellung: Hans Holzraann, Bad Wörishofen

31

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:

więcej podobnych podstron