La ville contre la cour

265

LE SIÈCLE DES LUMIÈRES

L

umières en France, Enlightenment en Angleterre,

Aufklärung, en Allemagne, les lumières désignent le

pouvoir d’intelligibilité de la raison humaine, la raison

naturelle ; et en même temps que l’on met en évidence le pouvoir

judicatoire que recèle la raison et l’étendue de son domaine de

juridiction, on a confiance que par la seule force de la raison critique,

les ténèbres de l’ignorance et de la superstition, du fanatisme et du

dogmatisme, du despotisme et de la tyrannie vont reculer et

disparaître.

L’esprit de liberté qu’attisent tous les philosophes du siècle, de

Montesquieu à Kant en passant par les Encyclopédistes et

l’inclassable Rousseau, triomphe enfin concrètement : l’ancien régime

Gravure frontispice de l’Encyclopédie

Les grandes figures du monde moderne

266

s’effondre, le siècle se termine par la Déclaration d’indépendance des

États-Unis, la Révolution française et l’avènement de l’État de droit.

Le régime nouveau se prépare à assurer à toute l’humanité cette

liberté, cette égalité civile, cette propriété inviolable et sacrée, cette

souveraineté de la nation pour lesquelles on avait combattu

dogmatisme et autorité et fait la guerre à tous les discours, à toutes

les pratiques faisant obstacle au progrès de l’humanité, donc à son

bonheur.

Dans la civilisation européenne, la Déclaration des droits

devient le nouvel évangile. Malgré la défaite de la France et la

chute de la première République dont le souvenir demeure malgré

tout comme une légende et une prophétie, la face du monde reste

changée. Un monde nouveau se lève qui prépare et annonce le nôtre.

« C’est bien du XVIII

e

siècle que nous sommes les descendants

directs ».

Josiane Boulad-Ayoub

La ville contre la cour

267

CHAPITRE 14

LA VILLE CONTRE LA COUR

SAPERE AUDE

L

e XVIII

e

siècle, ce siècle plein d’allant et de résolution,

s’est appelé lui-même le siècle des Lumières.

Ces lumières sont tout bonnement les lumières de la raison

que l’esprit libre s’applique à propager partout, les lumières de la

philosophie et des sciences, les forces de la vérité et du progrès qui

viendront à bout du mal et de l’erreur, comme le proclame le programme

optimiste de ses militants.

Ainsi l’homme sera délivré de toutes les chaînes qui le retiennent

prisonnier et qui l’empêchent de se réaliser en tant qu’homme, c’est-à-

dire comme enfant de la raison et fils libre de la nature.

Siècle par excellence de révolutions, intellectuelle, politique et sociale,

le dix-huitième siècle s’ouvre par les

Principia de Newton, voit naître

et s’établir une nouvelle théorie de la connaissance (Hume, Condillac),

une nouvelle morale (Helvétius, d’Holbach, Diderot), une nouvelle

politique (Rousseau), hostiles à toutes les formes de métaphysique, de

dogmatisme et de tyrannie, de superstition et de fanatisme.

C’est l’époque où se créent les académies, les revues scientifiques, où

le français remplace le latin. La recherche est orientée vers l’utile et

l’amélioration de la santé humaine. Le progrès scientifique et technique

fait des pas de géant en mathématiques, physique, astronomie, chimie,

sciences naturelles pendant que commencent à se former les sciences

de l’Homme selon les principes essentiels du déterminisme et de la

relativité avec, comme procédés, l’observation des faits et le

raisonnement expérimental : anthropologie, sciences naturelles

(Buffon), chimie (Lavoisier) érudition, sociologie (Montesquieu),

économie politique (Smith, Physiocrates), histoire (Voltaire,

Condorcet), droit (Montesquieu, Beccaria), éducation (

Encyclopédie).

Même les voyages sont entrepris moins pour des motifs intéressés que

par souci de recherche scientifique.

Les grandes figures du monde moderne

268

Emmanuel Kant (1724-1804)

Kant, le plus grand philosophe du siècle, définit l’

Aufklärung

comme la sortie de l’homme de sa minorité, minorité dont il est lui-

même responsable.

Minorité, c’est-à-dire incapa-

cité de se servir de son entendement

sans la direction d’autrui.

Sapere aude ! dit-il, Aie le

courage de te servir de ton propre

entendement.

Cette devise des Lumières tra-

duit un optimisme pédagogique

fondé sur deux principes ambitieux :

l’intelligibilité de la nature et la

perfectibilité de l’homme.

La vraie profession de foi des

Lumières, de l’

Enlightenment, de

l’

Aufklärung est bien celle-ci : « Aie la raison pour guide, la culture pour

base et le progrès pour but ».

Le dix-huitième siècle, tout en continuant les travaux commencés

au siècle précédent, tout en suivant des principes déjà posés, tout en

poursuivant certaines directions déjà indiquées, ce sont là les grands

points de continuité à partir desquels s’engage le combat des Lumières,

le dix-huitième siècle donc entreprend d’aller au-delà des déplacements

opérés par le Grand Siècle.

Les sciences qui se développent prodigieusement et qui finiront

par former un édifice complet couronné par les sciences sociales, le

progrès indéniable des connaissances, développent la foi en un progrès

continu de l’humanité vers un état supérieur. Aussi les Lumières sont-

elles résolues à changer, dans un esprit résolument scientifique, les

façons de penser et, en même temps, la société et la vie.

Le dix-septième siècle s’est achevé dans un tourbillon d’idées mais aussi

dans une atmosphère de conflit généralisée. La crise est à son comble :

crise des idées politiques et sociales, guerres et crises des États, crise

des idées et des sentiments où s’affrontent newtoniens et cartésiens...

Pourtant ne doit-il pas sa fécondité en grande partie à ses crises ? Dans

sa poursuite des remèdes contre celles-ci, dans sa lutte contre les forces

de dissociation et de destruction, l’homme multipliait ses inventions

La ville contre la cour

269

dans tous les domaines et se dépassait. Nations et individus, tout en

s’affrontant et rivalisant, accentuaient leurs caractères propres, leurs

créations particulières, les échangeaient, s’éveillaient par comparaison

à des créations nouvelles et les multipliaient.

L’homme du dix-septième siècle pense et agit en homme libre, en

conquérant, en découvreur, et c’est cette liberté relative de la pensée

et de l’action, cet individualisme qui lui donnent son pouvoir, son esprit

de conquête et sa grandeur. C’est sur cet arrière-fond que le dix-

huitième siècle engagera ses révolutions.

Les Lumières font cependant davantage que parachever le

mouvement commencé au siècle précédent. Elles ne se contentent pas

d’ébranler les principes sur lesquels s’appuyaient les forces rétrogrades

mais entreprennent systématiquement de les détruire.

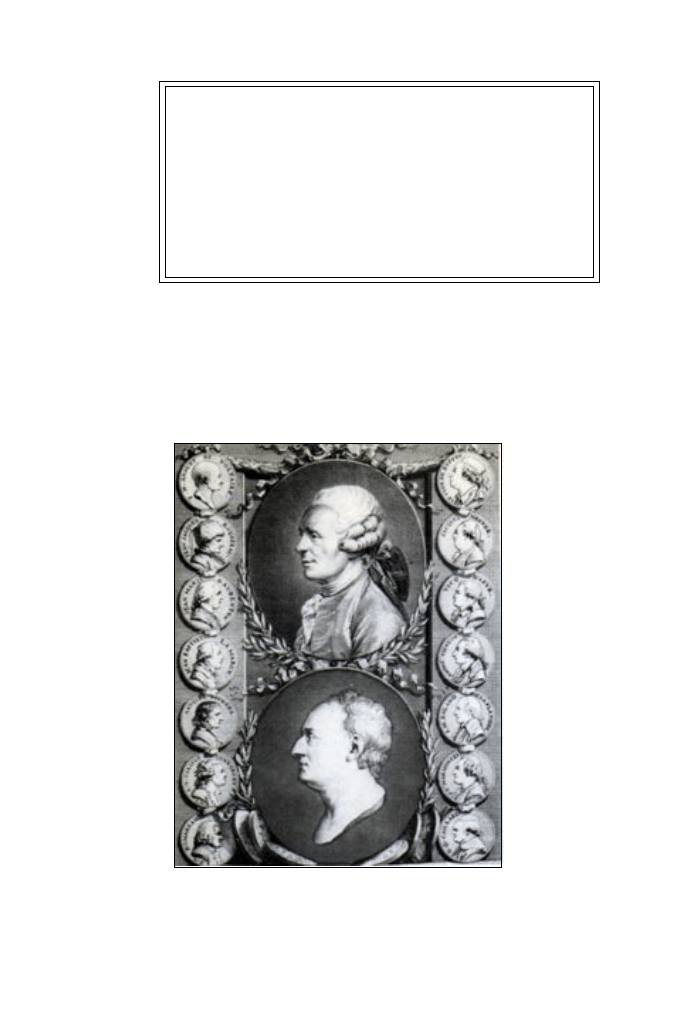

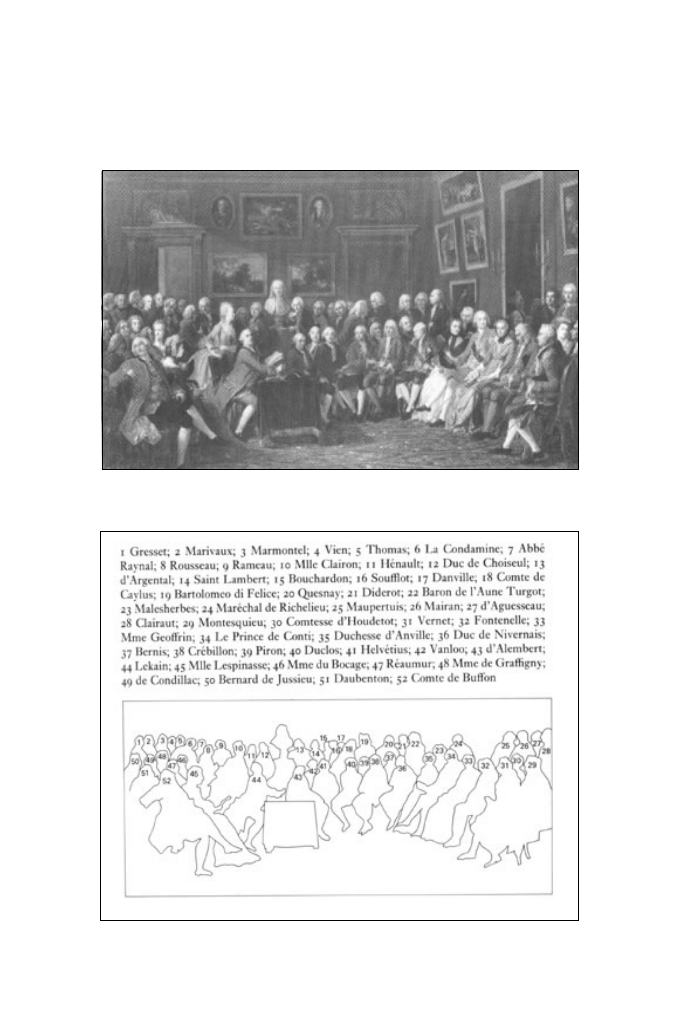

Les maîtres d’œuvre de l’Encyclopédie, et, en médaillon, les collaborateurs

Les grandes figures du monde moderne

270

L’esprit général qui le caractérise, pour reprendre les mots du grand

Diderot, est l’esprit de liberté qui souffle partout. Pensons au combat

des lumières contre la nuit tel que le met en scène le plus grand musicien

de l’époque, Mozart, dans

La Flûte enchantée.

La rationalité nouvelle, dans ses combats menés au nom de la

raison, entre en lutte contre le cartésianisme, au nom du cartésianisme

même, ne gardant de Descartes que sa méthode de doute et de libre

examen qu’on applique à la société. Si ce siècle, sur le plan strictement

scientifique, est pour Newton et Locke, ils admirent Descartes dont le

génie, comme dit Condorcet, ouvre un nouvel âge de l’humanité en

imprimant aux esprits cette impulsion générale, premier principe d’une

révolution dans les destinées de l’espèce humaine. Et d’Alembert dans

la préface de

l’Encyclopédie, le symbole du siècle, voit dans la révolte

cartésienne contre la scolastique, l’opinion, l’autorité, les préjugés, un

service essentiel rendu à la philosophie dont les Lumières recueillent

maintenant les fruits : « Les armes dont nous nous servons pour le

combattre ne lui en appartiennent pas moins parce que nous les

tournons contre lui ».

Catherine II vue par l’ambassadeur

d’Angleterre (1778)

L’impératrice a d’un homme la force de

caractère, l’obstination dans la poursuite de ses

plans et l’intrépidité dans leur exécution mais

il lui manque les vertus les plus viriles de la

délibération, de la patience dans la prospérité,

de l’acuité du jugement, alors qu’elle possède à

un haut degré les faiblesses ordinairement

attribuées à son sexe – l’amour de la flatterie et

son inséparable compagnon, la vanité, le

dédain des conseils déplaisants, mais

salutaires, et une propension à la volupté, qui

la conduit à des excès...

Catherine II, 1762-1796,

la « Sémiramis du Nord »

Le dix-huitième siècle est aussi un siècle de transformations

économiques avec les débuts de l’industrie et la révolution agricole.

Une révolution démographique l’accompagne car le recul de la mortalité

permet une croissance de la population, et un recul des crises de

subsistance.

La ville contre la cour

271

Si le dix-septième siècle avait vu triompher le système de la

réglementation avec les manufactures d’État, les compagnies de

commerce privilégiées et le renforcement des corporations, les

physiocrates du dix-huitième siècle préconisent la liberté économique

que Gournay, leur chef de file, résume dans une formule célèbre :

« Laissez faire, laissez passer ».

Dans toute l’Europe, l’accroissement de la circulation de l’or et

de l’argent, l’augmentation du nombre d’hommes, l’essor du commerce

et l’essor colonial, l’intensification des échanges avec les pays d’outre-

mer font monter les prix réels, ouvrant des débouchés, multipliant les

profits. Partout les villes se gonflent (

l’air de la ville rend libre, dit Kant),

la bourgeoisie croit en nombre et en puissance, devenant la classe

essentielle tout en améliorant sa situation civile et politique.

C’est aussi, sauf en France, l’époque du despotisme éclairé dont

Frédéric II de Prusse est le modèle avec Catherine II de Russie et

Joseph II d’Autriche : le roi doit être philosophe, c’est-à-dire conduire

par la raison, adopter les valeurs de tolérance, de bienfaisance,

encourager les savants et les arts.

Frédéric II de Prusse, 1740-1786, le roi-philosophe

D’Alembert peut

écrire à Frédéric II :

« Les philosophes et

les gens de lettres de

toutes les nations, et en

particulier de la nation

française, vous regardent

depuis longtemps comme

leur chef et leur modèle ».

Les grandes figures du monde moderne

272

RAISON, TOLÉRANCE, HUMANITÉ

P

renant enfin pour cri de guerre : raison, tolérance,

humanité... une nouvelle figure monte à l’horizon, celle du

philosophe, une sorte d’intellectuel engagé, en qui se résume

l’idéal des Lumières.

Auteur de la doctrine du

« despotisme éclairé », Joseph

II, fils de la grande Marie-

Thérèse, est un prince cultivé,

intelligent et plein de bonnes

intentions.

Il accorde dès 1781 un Édit de

tolérance accordant la liberté de

culte aux protestants et aux

orthodoxes et leur permettant

l’accès à tous les emplois.

Il écrit à ce propos : « J’ai fait

de la philosophie la législatrice

de mon Empire. Ses

applications logiques vont

transformer l’Autriche »

Homme à principes, Joseph II résume son programme, dans une de

ses

Lettres :

Je me suis résolu dès le début de mon règne d’orner ma couronne de l’amour de

mon peuple, d ’agir dans l ’administration des affaires selon la justice,

l’impartialité et les vues les plus libérales ; c’est pourquoi j’ai proclamé l’Édit de

tolérance levant le joug qui opprimait les protestants depuis des siècles.

Le fanatisme ne sera désormais connu dans mes états que par le mépris qu’on

doit éprouver à son endroit ; personne ne sera plus persécuté en raison de ses

croyances ; dorénavant aucun homme ne sera contraint de professer la religion

de l’État si elle est contraire à sa foi.

Joseph II d’Autriche, 1765-1790

La ville contre la cour

273

La tolérance est l’effet heureux du progrès des Lumières qui éclairent maintenant

l’Europe tout entière et que l’on doit à la philosophie et aux efforts de ces grands

hommes ; elle donne une preuve indubitable de la perfectibilité de l’esprit

humain qui a su frayer audacieusement sa voie en dépit du frein de la

superstition [...] une voie qui heureusement pour le genre humain est désormais

fréquentée par les monarques (trad. J. Boulad-Ayoub).

Au dix-huitième siècle, personnes cultivées et écrivains relèvent

tous, plus ou moins, comme adeptes ou comme adversaires, de l’esprit

philosophique. Ceux qui le possèdent au plus haut degré et contribuent

le plus à sa diffusion revendiquent le titre de « philosophes ». Définir le

philosophe, c’est donc caractériser avec cette notion capitale l’esprit

général du dix-huitième siècle, cet esprit philosophique qui anime les

pensées et le comportement à l’époque.

L’article « philosophe » dans l’

Encyclopédie en fixe les traits.

Longtemps attribué à Diderot, le texte est en fait de Dumarsais, un

grammairien très radical. Il développe avec beaucoup de clarté la

conception du philosophe, pensant et agissant selon la raison, sociable

et humain tel que l’entendait en général le dix-huitième siècle. Ce texte

montre aussi les oppositions fondamentales dans la société de l’époque

entre foi et raison dont le parti des philosophes se fait le propagandiste,

et monte bien en épingle le souci caractéristique de l’utile et du mieux-

être social.

Les autres hommes sont déterminés à agir sans sentir ni connaître les

causes qui les font mouvoir, sans même songer qu’il y en ait. Le

philosophe, au contraire, démêle les causes autant qu’il est en lui, et

souvent même les prévient, et se livre à elles avec connaissance : c’est

une horloge qui se monte, pour ainsi dire, quelquefois elle-même [...].

La raison est à l’égard du philosophe ce que la grâce est à l’égard du

chrétien. La grâce détermine le chrétien à agir, la raison détermine le

philosophe [...].

De cette connaissance que les principes ne naissent que des ob-

servations particulières, le philosophe en conçoit de l’estime pour la

science des faits. [...] ainsi, il regarde comme une maxime très opposée

aux progrès des lumières de l’esprit que de se borner à la seule

méditation et de croire que l’homme ne tire la vérité que de son propre

fond [...].

L’esprit philosophique est donc un esprit d’observation et de justesse,

qui rapporte tout à ses véritables principes, mais ce n’est pas l’esprit

Les grandes figures du monde moderne

274

seul que le philosophe cultive, il porte plus loin son attention et ses

soins.

L’homme n’est point un monstre qui ne doive vivre que dans les abîmes

de la mer ou au fond d’une forêt ; les seules nécessités de la vie lui

rendent le commerce des autres nécessaire ; et dans quelque État où il

se puisse trouver, ses besoins et le bien-être l’engagent à vivre en société.

Ainsi, la raison exige de lui qu’il étudie, et qu’il travaille à acquérir les

qualités sociales. Notre philosophe ne se croit pas en exil dans ce

monde ; il ne croit point être en pays ennemi ; il veut jouir en sage

économe des biens que la nature lui offre ; il veut trouver du plaisir

avec les autres ; et pour en trouver, il en faut faire. Ainsi il cherche à

convenir à ceux avec qui le hasard ou son choix le font vivre ; et il trouve

en même temps ce qui lui convient ; c’est un honnête homme qui veut

plaire et se rendre utile.

[...] La société civile est, pour ainsi dire, la seule divinité qu’il reconnaisse

sur la terre ; il l’encense, il l’honore par la probité, par une attention

exacte à ses devoirs, et par un désir sincère de n’en être pas un membre

inutile ou embarrassant [...].

Le vrai philosophe est donc un honnête homme qui agit en tout par

raison, et qui joint à un esprit de réflexion et de justesse, les murs et les

qualités sociales.

Tandis que le philosophe au sens traditionnel est avant tout un

spécialiste de la théorie et de l’abstraction, le philosophe du dix-

huitième siècle, c’est-à-dire, en général, tout homme éclairé, pénétré

d’esprit critique, est donc d’abord un homme pratique et soucieux de

la réalité quotidienne.

Les principes essentiels qui orientent son style de vie sous la conduite

de la raison sont : i) le souci d’être utile en exerçant des activités qui

contribuent au maintien et au progrès de la civilisation ; ii) la sociabilité

en vivant dans la cité des hommes et non dans la solitude ; ce qui donne

aux lieux habituels de réunion, clubs, salons, cafés, une influence

décisive ; iii) le cosmopolitisme en constituant, par-dessus les

frontières, une sorte d’internationale des esprits.

Tout ceci se fait non au gré du hasard mais sous l’égide de la raison

critique.

Le sourire de la raison, telle était la façon dont Carré, un

critique, définissait la philosophie de Fontenelle mais que l’on peut

étendre à tous les auteurs de l’époque.

La ville contre la cour

275

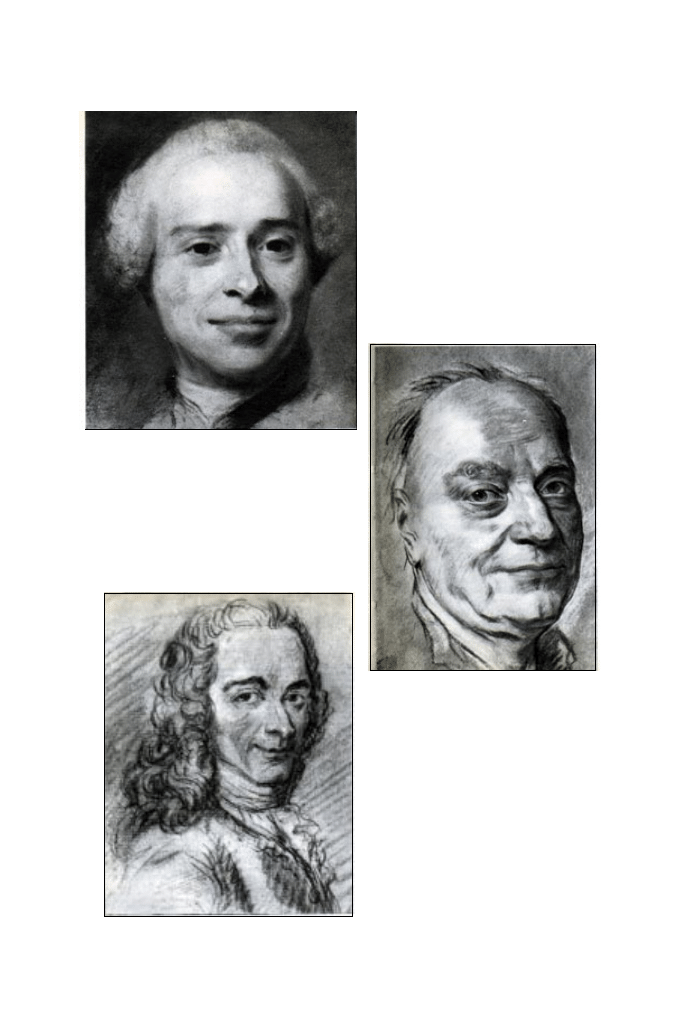

Ces portraits témoignent bien de la façon dont

devait s’éclairer le regard et se nuancer le sourire

de ces philosophes :

D’Alembert, 1717-1783

Voltaire, 1694-1718

« Sous la joie de l’intelligence vive et

derrière l’esprit critique un peu désabusé

à qui rien n’échappe, vibre une riche

sensibilité et se dévoile un profond désir

de comprendre tout ce qui est humain ».

Crébillon, 1674-1762

Il est frappant de constater que ce sourire

se retrouve au dix-huitième siècle sur les

visages d’auteurs aussi différents que

Crébillon le dramaturge, Voltaire le

polémiste et l’ironiste, ou d’Alembert, le

mathématicien et le collaborateur de

l’

Encyclopédie, comme on peut le voir

sur les pastels que Quentin de La Tour

(1704-1788) a fait de ces personnages.

Les grandes figures du monde moderne

276

La raison, cette faculté, dont parlait déjà le dix-septième siècle de

Descartes et de Boileau, prend une signification nouvelle : elle inspire

l’esprit critique dont le droit de regard s’étend désormais à tous les

domaines, en vue de construire un monde éclairé.

Prolongeant les recherches de Descartes, de Pascal, et surtout des

libertins de la fin du siècle précédent, le philosophe s’acharne à

perfectionner les méthodes qui permettent d’atteindre à la vérité : la

critique du témoignage, notamment, est la base de tout raisonnement.

Parler du philosophe, c’est s’en tenir à une notion abstraite et

impersonnelle à laquelle chaque philosophe (Voltaire, Montesquieu,

Diderot, Rousseau, et d’autres), tout en étant des représentants de

l’esprit philosophique, a apporté sa contribution, mais qui ne s’identifie

totalement et exactement à aucun d’eux, en particulier, car chaque

philosophe est un individu concret et original développant chacun une

philosophie propre.

Aussi bien la lutte philosophique ne s’est-elle pas livrée seulement entre

les philosophes et le pouvoir, mais, à l’occasion, entre les philosophes

eux-mêmes. Ainsi d’Holbach-Diderot contre Voltaire ; Voltaire contre

Rousseau.

LA VIE DE SOCIÉTÉ AU XVIII

e

SIÈCLE ET LA

PROPAGATION DE L’ESPRIT CRITIQUE

L

e dix-huitième siècle fut avant tout un siècle d’idées

nouvelles mais ces idées ne purent se répandre que

parce que la mort de Louis XIV, en 1715, fut suivie d’un

affaiblissement de l’autorité qui provoqua une importante évolution

des mœurs.

Par réaction contre l’austérité des dernières années du règne de

Louis XIV, le goût du plaisir, du luxe et de l’argent se déchaînent sous

la Régence, c’est-à-dire durant l’époque où l’héritier du trône, Louis

XV, âgé de cinq ans à son avènement, fut suppléé dans ses pouvoirs

effectifs par le duc Régent, Philippe d’Orléans, neveu de Louis XIV.

Les hommes de lettres ne participent guère à cette richesse. La

condition des écrivains reste marquée, sur le plan matériel, par la

médiocrité et l’insécurité parce que la propriété littéraire ne fait encore

l’objet d’aucune législation et parce que la censure et les persécutions

constituent des risques très réels.

La ville contre la cour

277

En revanche, c’est l’époque de la sacralisation de l’écrivain qui

acquiert un prestige social beaucoup plus grand qu’au XVII

e

siècle.

L’écrivain devient ainsi un interprète et un véritable guide de l’opinion.

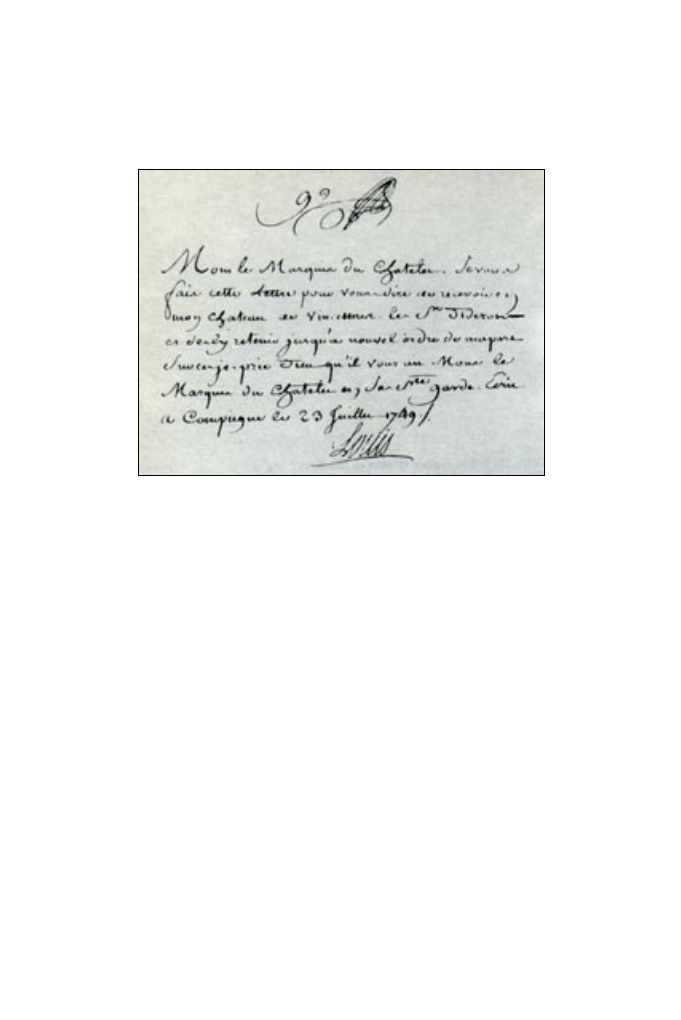

La lettre de cachet ordonnant l’emprisonnement de Diderot à Vincennes

en tant qu’auteur de la Lettre sur les aveugles

Cette situation explique pour beaucoup, puisque les hommes de

lettres ne fréquentent que très rarement la cour, l’apparition à Paris, et

dans les grandes villes, de nouveaux foyers de vie intellectuelle où les

écrivains et leur public se sentent plus libres et ont plus d’influence.

La vie de société s’épanouit principalement dans les salons, les

cafés, les clubs. Pour présenter ces centres bouillonnants de vie

intellectuelle, premiers lieux de la propagation de l’esprit philosophique

et critique, nous laissons la parole aux mémorialistes du dix-huitième

siècle qui les décrivent d’une plume alerte.

Tout d’abord les salons, ces « écoles brillantes de civilisation » selon

les mots du comte de Ségur, où l’on « trouvait [...] les littérateurs, les

philosophes les plus distingués, et cet esprit de liberté qui devait

changer la face du monde en l’éclairant ».

Il s’agit de l’institution par excellence du dix-huitième siècle. Plus

qu’ailleurs les femmes s’y sont fait leur place et parlent avec égalité avec

les plus grands hommes. Tous et toutes sont animés par un même but :

diffuser les Lumières, lutter contre l’obscurantisme, dans tous les

domaines, politique, artistique, mais aussi économique.

Les grandes figures du monde moderne

278

Chaque salon a sa spécialité, ses couleurs, si l’on préfère. Ainsi le

premier salon où l’on se réunit, dès 1699, fut tenu par la duchesse du

Louise de Bourbon-Condé (1670-1753),

duchesse du Maine.

Paul-Henry Thiry, baron d’Holbach

Maine dans son domaine de

Sceaux, célèbre surtout par l’éclat

de ses fêtes. Ce sont en majorité des

poètes qu’elle accueille.

À partir de 1710, le salon de la

marquise de Lambert, rue de Ri-

chelieu, à Paris, réunit les écrivains

et les gens de qualité qui font assaut

de jeux d’esprit.

Chez Madame de Tencin, rue

Saint-Honoré, la société est plus

nombreuse, plus mêlée, plus

cosmopolite.

C’est le premier « salon

philosophique » proprement

dit.

On y encourage les

propos brillants ou piquants,

la discussion des idées nou-

velles. Mettant à la mode les

entretiens philosophiques, ce

salon a beaucoup contribué à

la diffusion des idées

nouvelles.

Enfin au salon de

l’opulent baron d’Holbach

(1723-1789), le grand phi-

losophe matérialiste qui

soutient financièrement la

cause des Encyclopédistes,

c’est toute l’Europe intellec-

tuelle qui se retrouve autour

de sa table. Aussi Grimm le

surnommait-il plaisamment

le maître d’hôtel de l’Europe.

Voici un extrait des

Mémoires de l’abbé Morellet évoquant le salon

de d’Holbach et la figure du maître de céans.

La ville contre la cour

279

L’extrait est assez long mais on le préférera à des descriptions plus

courtes d’autres salons, en raison de la personnalité importante de

d’Holbach, l’auteur retentissant du

Système de la nature (1770), du

Système social (1773) et de la Politique naturelle (1773), entre autres

ouvrages maîtres du matérialisme des Lumières, et de l’efficacité de

son salon dans la diffusion de l’esprit philosophique, mais aussi à cause

de la vivacité avec laquelle Morellet recrée l’atmosphère de ce véritable

modèle de salon philosophique.

Mais parmi les sociétés dont mon zèle pour la cause de la philosophie

m’ouvrit l’entrée, je dois mettre au premier rang, pour l’utilité,

l’agrément et l’instruction que j’en ai retirés, celle du baron d’Holbach.

Le baron d’Holbach, que ses amis appelaient baron parce qu’il était

allemand d’origine, et qu’il avait possédé en Westphalie une petite terre,

avait environ 60 000 livres de rente, fortune que jamais personne n’a

employée plus noblement que lui, ni surtout plus utilement pour le bien

des sciences et des lettres.

Sa maison rassemblait dès lors les plus marquants des hommes de lettres

français, Diderot, J.-J. Rousseau, Helvétius [...] Raynal, Suard,

Boulanger, Marmontel, Saint-Lambert, La Condamine, le chevalier de

Chastellux, etc.

Le baron lui-même était un des hommes de son temps les plus instruits,

sachant plusieurs des langues de l’Europe, et même un peu des langues

anciennes, ayant une excellente et nombreuse bibliothèque, une riche

collection des dessins des meilleurs maîtres, d’excellents tableaux dont

il était bon juge, un cabinet d’histoire naturelle contenant des morceaux

précieux, etc. À ces avantages, il joignait une grande politesse, une égale

simplicité, un commerce facile, et une bonté visible au premier abord.

On comprend comment une société de ce genre devait être recherchée.

Aussi y voyait-on, outre les hommes que je viens de nommer, tous les

étrangers de quelque mérite et de quelque talent qui venaient à Paris ;

à Paris qui était alors, comme l’appelait Galiani, le café de l’Europe. Je

ne finirais pas si je disais tout ce que j’y ai vu d’étrangers de distinction

qui se faisaient honneur d’y être admis, Hume, Wilkes, Sterne, Galiani,

Beccaria, Caraccioli, le lord Shelburne, le comte de Creutz, Verri, Frisi,

Garrick, le prince héréditaire de Brunswick, Franklin, Priestley, le

colonel Barré, le baron Dalberg, depuis électeur de Mayence, etc.

Le baron d’Holbach avait régulièrement deux dîners par semaine, le

dimanche et le jeudi : là se rassemblaient, sans préjudice de quelques

autres jours, dix, douze, et jusqu’à quinze et vingt hommes de lettres et

gens du monde ou étrangers, qui aimaient et cultivaient même les arts

de l’esprit. Une grosse chère, mais bonne, d’excellent vin, d’excellent

café, beaucoup de dispute, jamais de querelle ; la simplicité des

Les grandes figures du monde moderne

280

manières, qui sied à des hommes raisonnables et instruits, mais qui ne

dégénérait point en grossièreté ; une gaieté vraie sans être folle : enfin

une société vraiment attachante, ce qu’on pouvait reconnaître à ce seul

symptôme, qu’arrivés à deux heures, c’était l’usage de ce temps-là, nous

y étions souvent encore presque tous à sept et huit heures du soir.

Or, c’est là qu’il fallait entendre la conversation la plus libre, la plus

animée et la plus instructive qui fût jamais : quand je dis libre, j’entends

en matière de philosophie, de religion, de gouvernement, car les

plaisanteries libres dans un autre genre en étaient bannies.

Cicéron a dit en quelque endroit qu’il n’y a point d’opinion si

extravagante qui n’ait été avancée par quelque philosophe. Je dirai de

même qu’il n’y a point de hardiesse politique et religieuse qui ne fût là

mise en avant et discutée

pro et contra, presque toujours avec beaucoup

de subtilité et de profondeur.

Souvent un seul y prenait la parole, et proposait sa théorie paisiblement

et sans être interrompu. D’autres fois, c’était un combat singulier en

forme, dont tout le reste de la société était tranquille spectateur :

manière d’écouter que je n’ai trouvée d’ailleurs que bien rarement.

C’est là que j’ai entendu Roux et Darcet exposer leur théorie de la terre ;

Marmontel, les excellents principes qu’il a rassemblés dans ses

Éléments

de littérature ; Raynal, nous dire à livres, sous et deniers le commerce

des Espagnols aux Philippines et à la Vera-Cruz, et celui de l’Angleterre

dans ses colonies ; l’ambassadeur de Naples et l’abbé Galiani, nous faire

de ces longs contes à la manière italienne, espèces de drames qu’on

écoutait jusqu’au bout ; Diderot, traiter une question de philosophie,

d’arts ou de littérature, et, par son abondance, sa faconde, son air

inspiré, captiver longtemps l’attention.

C’est là, s’il m’est permis de me citer à côté de tant d’autres hommes si

supérieurs à moi, c’est là que moi-même j’ai développé plus d’une fois

mes principes sur l’économie publique.

C’est là aussi, puisqu’il faut le dire, que Diderot, le D

r

Roux et le bon

baron lui-même établissaient dogmatiquement l’athéisme absolu, celui

du

Système de la Nature, avec une persuasion, une bonne foi, une

probité édifiante, même pour ceux d’entre nous qui, comme moi, ne

croyaient pas à leur enseignement.

Le salon de Madame Geoffrin (1699-1777), rue Saint-Honoré, était

l’un des centres de la vie parisienne.

Madame Geoffrin était la veuve d’un riche industriel, célèbre par

sa beauté et son esprit mais qui ne put être jamais reçue à la Cour, à

cause de ses origines bourgeoises.

La ville contre la cour

281

Voici l’évocation tout à fait symbolique de ce salon où Lemonnier, au siècle suivant,

réunit tous les écrivains du dix-huitième siècle, écoutant la lecture de l’

Orpheline de Chine,

autour d’un buste de Voltaire. Les clés du tableau figurent immédiatement après.

Les grandes figures du monde moderne

282

Tous vantaient à l’envi son salon ; l’écrivain Jean-François

Marmontel (1723-1799) décrit l’hôtesse dans ses

Mémoires :

Assez riche pour faire de sa maison le rendez-vous des lettres et des

arts et voyant que c’était pour elle un moyen de se donner dans sa

vieillesse une amusante société et une existence honorable, Madame

Geoffrin avait fondé chez elle deux dîners. [...] elle avait le bon esprit

de ne parler jamais que de ce qu’elle savait très bien et de céder sur tout

le reste la parole à des gens instruits, toujours poliment attentive, sans

même paraître ennuyée de ce qu’elle n’entendait pas [...].

La société se retrouve aussi dans les cafés, plus démocratiques que

les salons.

Dès les débuts du règne de Louis XIV, ce breuvage commence à

connaître un succès extraordinaire.

Le premier café

s’ouvre à Marseille en

1654, à Paris en 1667. En

1715, à la mort de Louis

XIV, il y en a 300 à Paris,

dont le célèbre café Pro-

cope, ouvert en 1695, et

celui de la Régence. La

mode se répand dans le

monde de transformer

certains jours les salons

en café.

C’est au café qu’on

apprend les nouvelles,

qu’on les commente ; les

gens font cercle autour

des joueurs d’échecs ou

des « orateurs en chef »

qui président les discus-

sions.

Les grands auteurs,

Voltaire, Diderot, Fon-

tenelle, ne dédaignent

pas d’y paraître et d’y

entretenir leur publicité. C’est là qu’on peut acheter les libelles interdits

qui circulent sous le manteau, c’est là qu’on peut lire les journaux, peu

La ville contre la cour

283

répandus encore au début du siècle, mais dont la diffusion augmente :

en 1787, le « Mercure de France » se vend toutes les semaines à 15 000

exemplaires.

Voici comment, à la fin du siècle, l’écrivain Louis Sébastien Mercier

(1740-1814) dans son

Tableau de Paris, montre le rôle joué par les cafés

dans la vie politique et littéraire de l’Ancien régime :

On compte six à sept cents cafés ; c’est le refuge ordinaire des oisifs et

l’asile des indigents ; ils s’y chauffent l’hiver pour épargner le bois chez

eux. Dans quelques-uns de ces cafés, on tient bureau académique : on y

juge les auteurs, les pièces de théâtre ; on y assigne leur rang et leur

valeur ; et les poètes qui vont débuter y font ordinairement le plus de

bruit, ainsi que ceux qui, chassés de la carrière par les sifflets, deviennent

ordinairement satiriques : car le plus impitoyable des critiques est

toujours un auteur méprisé [...].

Tel homme arrive au café sur les dix heures du matin pour n’en sortir

qu’à onze heures du soir ; il dîne avec une tasse de café au lait et soupe

avec une bavaroise [...].

Chaque café a son orateur en chef ; tel, dans les faubourgs, est présidé

par un garçon tailleur ou par un garçon cordonnier ; et pourquoi pas ?

Ne faut-il pas que l’amour-propre de chaque individu soit à peu près

content ?

Les clubs, enfin, dont la vocation est nettement plus politique. Le

public est plus restreint.

Le plus célèbre est le club de l’Entresol, fondé par l’abbé Alary en

1720, une compagnie privée qui réunit une vingtaine de personnalités

de 1720 à 1731 « raisonnant hardiment mais ne concluant que

sobrement ».

Le nom de ce club

lui venait de

l’appartement en

entresol de l’hôtel

du président

Hénault, place

Vendôme, où

logeait le

fondateur du

club.

Les grandes figures du monde moderne

284

En province, dans les grandes villes, des Académies, des Sociétés

de lecture se constituaient à l’exemple de Paris.

L’un des membres du club de l’Entresol, le marquis d’Argenson,

futur ministre des Affaires étrangères, nous apprend dans ses

Mémoires

(publiés en 1823) ce qu’était la conférence, c’est-à-dire l’échange de vues,

qui s’y tenait tous les samedis, de cinq heures du soir à huit heures.

La conférence, qui durait trois heures, était divisée en trois parties assez

égales.

La première comprenait la lecture de mes extraits de gazettes, la

réponse aux questions, et la conversation curieuse sur les nouvelles

publiques, les raisonnements, les conjonctures politiques, les

éclaircissements que nous fournissaient principalement nos anciens

ambassadeurs. Nous avions toujours un grand atlas sur la table pour

suivre la position locale des événements.

La seconde heure était consacrée à suppléer par la conversation aux

nouvelles écrites. On débitait sans aucune réserve, et avec une entière

confiance, tout ce qui se disait dans le monde sur les affaires de quelque

importance. Jamais cette partie de la conférence n’a cessé d’être

soutenue et animée : car la première avait mis la curiosité et le

raisonnement dans une grande action, et l’on a toujours eu de la peine

à terminer cette causerie pour donner place au troisième exercice.

Celui-ci consistait à lire, à peu près tour à tour, et pendant une heure,

les ouvrages des académiciens sur les matières déduites ci-dessus. On

observera qu’il arrivait souvent de substituer à la lecture de nos ouvrages

les relations, qui conduisaient à notre objet, des traités conclus

récemment et que chacun s’efforçait d’avoir de la première main.

Plusieurs s’étaient ingéniés pour avoir des correspondances en pays

étrangers.

Josiane Boulad-Ayoub

Textes Électroniques Clandestins du dix-hui-

tième siècle

http://www.vc.unipmn.it/~mori/e-texts/index_fr.htm

Eighteenth-Century Resources

http://andromeda.rutgers.edu/~jlynch/18th/

LA VICTOIRE DE L’ETAT DE DROIT

http://members.aol.com/vlib7/num14/page2.htm

Un site bibliographique consacré à la théorie

politique

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:

Hume Essai sur l'étude de l'histoire

Fin de Siecle (Ostatni Felieton)

Fin de Siecle

Hume Essai sur l'étude de l'histoire

Richard de Bury Histoire de St Louis, Roi de France

Adolphe Thiers Histoire de la Revolution Francaise, II

Adolphe Thiers Histoire de la Revolution francaise, V

Adolphe Thiers Histoire de la Revolution française, VIII

Adolphe Thiers Histoire de la Revolution francaise, IV

Voltaire Histoire des Voyages de Scarmentado

Adolphe Thiers Histoire de la Revolution francaise, III

Adolphe Thiers Histoire de la Revolution française, IX

Adolphe Thiers Histoire de la Revolution francaise, I

Histoire et philologie de la Scandinavie ancienne et médiévale

Histoire de noeuds

Brasil Política de 1930 A 2003

TEMPETE DE GLACE

więcej podobnych podstron