Мэри Чабб

Здесь жила Нефертити

Издательство восточной литературы; 1961

Аннотация

Необычна историческая судьба древнеегипетской царицы Нефертити. Супруга фараона-реформатора Аменхотепа IV, называвшего себя впоследствии Эхнатоном, она была не только современницей, но и, по-видимому, активной участницей важнейших событий политической и культурной жизни Египта на рубеже XV и XIV вв. до н. э. Однако на протяжении тридцати трех веков ее имя было забыто. И даже после того как примерно полтора века назад в результате гениального открытия французского ученого Ф. Шампольона нам стали понятны древнеегипетские письмена, о ней упоминали довольно редко и обычно в трудах, предназначенных для сравнительно узкого круга специалистов.

Мэри Чабб

Здесь жила Нефертити

Предисловие

Необычна историческая судьба древнеегипетской царицы Нефертити. Супруга фараона-реформатора. Аменхотепа IV, называвшего себя впоследствии Эхнатоном, пока была не только современницей, но и, по-видимому, активной участницей важнейших событий политической к культурной жизни Египта на рубеже XV и XIV вв. до н. э. Однако на протяжении тридцати грех веков ее имя было забыто. И даже после того, как примерно полтора века назад в результате гениального открытия французского ученого Ф. Шампольона нам стали понятны древнеегипетские письмена, о ней упоминали довольно редко и обычно в трудах, предназначенных для сравнительно узкою круга специалистов.

Сейчас о Нефертити знают миллионы людей, весьма далеких от египтологии. И славой своей египетская царица обязана не собственной исторической роли, пусть немаловажной, а необыкновенно талантливому скульптору, о котором ничего неизвестно, за исключением, быть может, его имени. Он обессмертил Нефертити, создав удивительные по силе художественного воздействия и совершенству ее портреты. Сохранившиеся по воле случая, они были Найдены около полувека назад.

Для того чтобы понять, как это случилось, следует разобраться во многом. Каковы были причины, обусловившие реформы Эхнатона? Как они осуществлялись и почему оказались недолговечными? Что нового вызвали эти реформы в мировоззрении и искусстве древнего Египта? В чем их значение для истории человечества? Отчего, наконец, имя реформатора — «Проклятого из Ахетатона» (так впоследствии называли Эхнатона жрецы в своих надписях) предали забвению? Обо всем этом, правда, говорится в книге М. Чабб, но мимоходом, в отдельных репликах и замечаниях. Определения автора не всегда соответствуют истинному положению вещей, характеристики субъективны, в них порой больше эмоций, чем исторической истины.

В начале второй половины XVI в. до н. э. правившему в Фивах фараону Яхмосу I после десятилетий упорной борьбы удалось добиться окончательной победы над азиатскими племенами гиксосов, которые поработили Египет почти на полтора столетия. В этой долголетней войне он вновь объединил страну, распавшуюся в период социальных смут и господства иноземцев на отдельные области — номы. Тесня врагов. Яхмос I перешел северные рубежи своей страны, вступил в Южную Палестину и восстановил господство египтян в Северной Нубии. Так началась новая эпоха в истории долины Нила. Мы называем ее периодом Нового Царства. Фараоны-завоеватели XVIII династии: основатель ее Яхмос I, его сын Аменхотеп I, Тутмос 1 и особенно Тутмос III присоединяли к Египту все новые и новые земли. Более ста лет продолжались их победоносные завоевательные походы в Нубию, Палестину и Сирию. От четвертого порога Нила на юге до рубежей Малой Азии на севере на протяжении более трех тысяч километров тянулись владения фараонов. Им подчинялись нубийские вожди. Цари государств Сирии и Палестины, торговые города Финикии. И никто не мог сравниться с их могуществом: ни правителя хеттской державы, чье господство распространялось почти на всю Малую Азию, ни воинственное царство Митании, находившееся в долине Евфрата и его притоков.

Неисчислимые богатства стекались в сокровищницу фараонов: с юга, из Нубии, — золото и слоновая кость: с севера, с островов Крит и Кипр и покоренных городов Сирии и Палестины, — изделия искусных ремесленников, серебро, медь, драгоценные камни, лес, в первую очередь ливанские кедры. Сотни тысяч людей угоняли египтяне из завоеванных стран к себе на родину, обращая их в рабство. Грабительские походы обогащали фараона, знать и жрецов, которых царь щедро оделял, желая снискать расположение богов. Жрецы владели огромными в условиях Египта массивами земли, отдельными городами, сотнями деревень, десятками тысяч рабов. Апогея могущества Египет достиг при отце Эхнатона Аменхотепе III (1455–1419 гг. до н. э.). За четверть века правления ему почти не приходилось прибегать к оружию, чтобы поддерживать свой авторитет в покоренных странах. При нем сооружались великолепные храмы, воздвигались колоссальные статуи и обелиски, строились большие дворцы. Неслыханная роскошь окружала фараона и его близких. От них стремились не отставать придворные: сановники и вельможи с необыкновенной пышностью справлялись религиозные празднества, для чего жрецам отпускали огромные средства. От притока средств извне выигрывали и средние слои населения: зажиточные ремесленники и землевладельцы; первые получали выгодные заказы, вторые расширяли свои земельные наделы. И те и другие обогащались за счет дешевого труда рабов, число которых непрерывно пополнялось. Но, как и прежде, в бедности и нужде прозябала основная масса населения страны.

Ведь к прежним повинностям и тяготам прибавились новые. Непрестанные походы влекли за собой дополнительные налоги, отрывали мужчин от семей, от труда. При разделе добычи им доставалась ничтожная доля, и их семьи разорялись. Конечно, противоречия эти проявились не сразу, и Аменхотеп III не без основания мог считать себя сильнее всех царей соседних стран. Недаром царь Митании, грозный воитель Душратта, повергший в страх все Двуречье, писал ему льстивые письма, выпрашивая дары: «Пусть брат мой пришлет золото в очень большом количестве, без меры, и пусть он пришлет мне больше золота, нежели моему отцу, ибо в стране моего брата золото все равно, что пыль…»

В династической истории того времени многое остается неясным. Из документов, дошедших до нас, мало что удается узнать. Мы не можем даже с полной уверенностью утверждать, что Аменхотепу III в юности был уготован трон. Косвенным доказательством тому служит его брак с некой Тии — женщиной нецарской крови, которая в нарушение всех обычаев и традиции стала главной женой царя. Как известно, фараоны обычно женились на своих ближайших родственницах, чтобы сохранить чистоту крови». Наследниками престола объявлялись дети от этого брака.

Надписи на скарабеях — изображениях священных жуков, посвященных богу солнца, свидетельствуют, что Аменхотеп III считался со своей супругой больше, чем это было принято, и притом не только в семейных делах. Подобное пренебрежение к древним установлениям, естественно, вызвало неудовольствие советников фараона и жречества, т. е. тех кругов, которые обычно ближе всех стояли к царю. Они чувствовали себя обойденными.

Так как Аменхотеп IV был сыном Аменхотепа III от Тии, то неприязнь придворных кругов распространялась и на него Стареющий отец, но давнему обыкновению предков, назначил своего сына соправителем, а сам, возможно, почти отстранился от повседневных забот, связанных с управлением страной. Таким образом, к власти пришли ненавидимые знатью и жречеством Аменхотеп IV и Тии, к мнению которой, видимо, прислушивался и сын.

Но, конечно, в последующих политических событиях решающую роль играли не личные отношения между отдельными людьми или даже настроения тех или иных влиятельных группировок, а гораздо более серьезные и глубокие противоречия, причины которых следует искать в особенностях исторического развития страны.

Глава рабовладельческой деспотии — фараон представлял интересы крупнейших землевладельцев, т. е. знати и жрецов. Именно они больше всего были заинтересованы в грабительских походах. На них опирался фараон, считавшийся верховным собственникам всей страны и всего ее населения. Но в действительности верховные сановники, наиболее влиятельные полководцы и высшие круги жречества ограничивали его власть, причем силы жрецов основывалась не столько на богатстве, сколько на религии. Именно идеологическое влияние позволяло им играть важнейшую, в иных случаях даже решающую политическую роль в жизни страны. Фараоны не могли не считаться со знатью и жрецами и в первую очередь фиванскими. Но в то же время между ними шла, не ослабевая, то разгораясь, иногда скрытая, а иногда явная борьба за власть. Жрецы и старая поместная знать, из среды которой обычно выходили династии номархов, т, е. правителей отдельных областей — номов, стремились избавиться от опеки и контроля царя-деспота. Номархи были для царя тем более тягостны, что обычно они одновременно носили сии верховных жрецов местных богов. Таким образом, если фараон желал обезвредить своих политических противников, ему следовало в первую очередь лишить номархов их основной силы — идеологического влияния. На этом пути он неизбежно должен был вступить в конфликт с древними религиозными верованиями и традиционной теологической системой.

Но и другие причины, в которых он, конечно, не отдавал себе отчета, побуждали молодого царя Аменхотепа IV бороться с верованиями предков, Его предшественники на протяжении многих десятилетий создали огромную империю. По существу, это была первая «мировая» империя в истории человечества. Естественно, ей должна была соответствовать и идеология, которая в ту отдаленную эпоху, прежде всего, проявлялась в форме религии. Но древняя религия долины Нила с ее чисто египетскими характерными чертами, десятками местных богов и их очень сложной иерархией была непонятна и чужда населению завоеваниях стран.

Уже в первые годы после своего воцарения Аменхотеп IV вводит культ нового бога Атона, почитавшегося в образе солнечного диска. Впрочем, в этом изобретательность фараона была не так уж велика. Солнцу под именами Ра, Атум, Гор всегда поклонялись в Египте. В некоторых номах бог Солнца почитался как верховный бог, создатель всего сущего.

Свои реформы Аменхотеп IV проводил постепенно. Вначале культ Атона сосуществовал с культом старых богов, но Атону, верховным жрецом которого стал сам фараон, отдавалось предпочтение. В честь его воздвигали храмы и святилища, ему приносили обильные дары. Таким образом, жрецы других богов, привыкшие к богатым дарам и приношениям, чувствовали себя обойденными. Для того чтобы подорвать влияние знати, царь стал назначать на важнейшие должности и посты и приближать ко двору людей отнюдь не родовитых. Естественно, подобные мероприятия обостряли и без того далеко не дружелюбные отношения между фараоном и господствующими слоями.

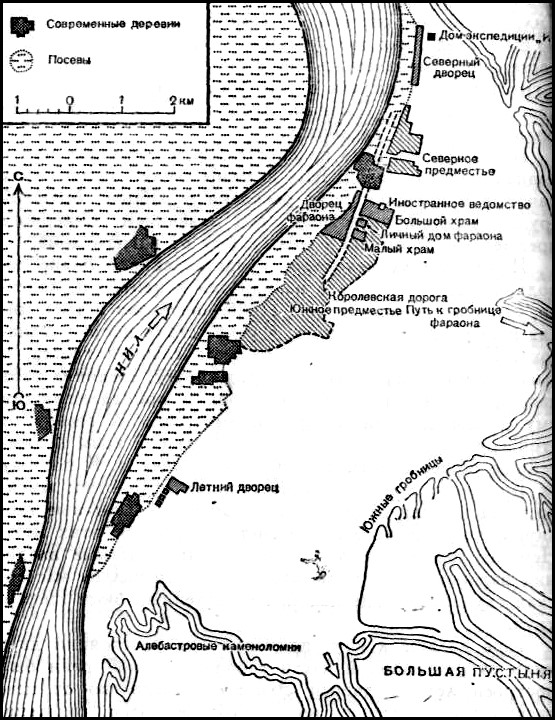

На шестом году своего правления Аменхотеп IV решил раз и навсегда разделяться с оппозицией. Он объявил Атона единственным богом, культ других богов упразднил, закрыл их храмы и. вероятно, изгнал оттуда жрецов. Имена богов старательно стирались и соскабливались, особенно имя Атона, главного бога Фив, жрецов которого фараон не без основания причислял к своим злейшим врагам. Ненавистное слово «Амон» было изъято даже из собственного имени фараона, ибо Аменхотеп означает «Амон доволен». Отныне Аменхотеп IV называл себя Эхнатон — «Угодный Атону». Не желая оставаться в городе, бывшем оплотом его врагов, он покидает столицу своих предков и отправляется на север. Здесь, на прибрежной равнине, окруженной горами и открытой с запада со стороны Нила, в 450 км от Фив, Эхнатон повелел основать новую резиденцию Ахетатон — «Горизонт Атона». Эта местность по имени племени бедуинов Беки Амраи называется Тель-эль-Амарной. Поэтому Ахетатон теперь также называют Тель-эль-Амарной, а время правления Эхнатона — Амарнским периодом. С невероятной быстротой здесь был сооружен великолепный дворец, за ним — еще один, и затем в течение двух-трех лет вырос целый город с кварталами, застроенными богатыми домами и храмами, и трущобами, где теснились жалкие халупы бедняков, чьими руками создавался новый город.

Не приходится отрицать известную прогрессивность религиозной реформы Эхнатона. Ее универсализм соответствовал потребностям огромной державы, включавшей десятки племен и народов с различными верованиями, которых необходимо было сплотить и объединить. Такие попытки предпринимались и позже. Недаром через полтора тысячелетия римские императоры повсеместно насаждали культ своего гения. Культ Атона, введенный Эхнатоном, — первая засвидетельствованная историей монотеистическая религия, а монотеизм при существовавшем тогда уровне религиозных представления знаменовал новую, более высокую ступень в развитии сознания людей.

В первые годы правления Эхнатона положение Египта внешне оставалось неизменным: подвластные цари исправно посылали дань в царскую казну; безропотно трудились миллионы крестьян и рабов. Но так продолжалось недолго. В это время в Сирию из окрестных степей проникают коневые племена скотоводов — хабири. Некоторые ученые полагают, что они были предками евреев. Хабири не только разоряют сирийские города, но двигаются и дальше на запад, вплоть до богатых прибрежных торговых, городов Финикии. Правители одних городов радостно встречают пришельцев, видя в них союзников против египтян, правители других просят у фараона защиты от грабителей. Но тщетны мольбы. Эхнатон всецело занят внутренними распрями, ему не до сирийских князьков. Подобное положение, конечно, не могло долго оставаться тайной для хеттских царей, которые давно зарились на сирийские владения Египта, но не решались действовать, сознавая, что им не под силу тягаться с могущественным соседом.

Теперь хетты вторгаются в пограничные районы, захватывая город за городом. Более того, они поощряют хабири, суля им помощь и содействие. В результате в течение нескольких лет Эхатон лишается значительной части своих владений в Азии.

Военные и внешнеполитические неудачи еще более обостряли противоречия в самом Египте. Эхнатон восстановил против себя не только знать и жрецов. Но и средние слои населения, которые вначале его поддерживали, однако, ничего не выиграв от реформ, быстро в них разочаровались. Да и беспощадная расправа со старыми богами и их священнослужителями не могла нравиться Народу. Веру в них, закрепленную многовековой традицией, нельзя было искусственно уничтожить за несколько лет. Суровые меры фараона, которого поддерживали только немногие приверженцы нового учения и приближенные, вызывали недовольство и ропот. Вероотступничеством Эхнатона объяснялись я внешнеполитические осложнения. Таким образом, в последние годы своего правления фараон оказался почти в полном одиночестве. Видимо, он осознал это, ибо до нас дошли глухие намеки, что, в конце концов, ему пришлось отказаться от крутых мер и пойти на кое-какие уступки.

Что касается Нефертити, то она, по-видимому, была горячо предана новому культу. О причинах охлаждения между нею и ее царственным супругом (а оно, очевидно, наступило) нам судить трудно: источники об этом молчат. Во всяком случае, Нефертити поселилась отдельно от Эхнатона.

От Нефертити у фараона было шесть дочерей. Старшая — Меритатон была отдана в жены принцу царской крови Сменхкара, который должен был наследовать престол, но скончался еще совсем молодым при жизни тестя; вторая умерла ребенком; третья — Анхесенпаатон вышла замуж за другого принца — Тутанхамона — преемника Эхнатона, того самого Тутанхамона, чья гробница — единственное уцелевшее погребение египетского фараона — была открыта в 1922 г. английским археологом Г. Картером1. О судьбе младших дочерей ничего не известно.

О происхождении Сменхкара и Тутанхамона существуют различные предположения, Некоторые полагают, что они были сводными братьями фараона, иные — его сыновьями от других жен. Тутанхамон наследовал престол в возрасте двенадцати лет, а восемнадцати или девятнадцати уже скончался, Таким образом, он царствовал всего шесть лет. Однако за этот короткий срок в стране произошли значительные перемены. Именно при нем, пользуясь, видимо, малолетством царя, противники Эхнатона добились решительной победы. Постепенно был восстановлен культ старых богов. И так же, как незадолго до того преследовались их имена, теперь повсеместно уничтожалось имя Атона. Царя-еретика предали анафеме и даже старались не упоминать о нем. Двор перебрался в старую столицу — Фивы, и Ахетатон быстро опустел. Дома и дворцы, сооруженные им кирпича-сырца, скоро разрушились, развалины занесло песком, и там, где в течение пятнадцати — двадцати лет кипел оживленный многолюдный город, опять воцарилась тишина.

Так в общих чертах развивались события в течение этих бурных десятилетий. Подавляющее большинство фактов приходится восстанавливать по догадкам, так как дошедшие до нас немногочисленные скудные по содержанию источники чрезвычайно фрагментарны и очень о многом умалчивают. Но все же кое о чем мы можем судить с достаточной степенью достоверности, в частности, о характере внешней политики Эхнатона. Эхнатон отнюдь не был гуманным миротворцем, как его рисует автор книги. Отношение царя-еретика к покоренным странам было таким же, как и его предшественников, — он смотрел на них как на объект эксплуатации. И если при нем прекратились завоевательные походы и египетские полчища не вторгались в Сирию, чтобы отразить хабири или принудить к покорности строптивых правителей отдельных городов, чинивших козни и прекративших выплату дани, то только потому, что у него не было для этого возможностей. Внутренние распри отнимали все помыслы, силы и средства царя.

Весьма сомнительны также приводимые М. Чабб якобы со слов других археологов теории и предположения о политических событиях последних лет правления Эхнатона и подробности о его разногласиях с Нефертити. И уж, конечно, никак нельзя согласиться с утверждением, что оба они стремились «жить ради красоты, правды и справедливости. Это идеалистическое осмысление фактов полностью противоречит даже тому немногому, что известно об Эхнатоне, который весьма энергично расправлялся со своими противниками. Что касается его эстетических взглядов, то на них следует остановиться подробнее.

Попытка «Проклятого из Ахетатона» реформировать старую религию вызвала существенные изменения и в других областях идеологии, в особенности в изобразительном искусстве. Ведь в древности, в частности в Египте, оно в первую очередь служило потребностям культа. Как известно, из всех форм идеологии религия — самая консервативная. А идеология древнего Египта, как и вообще египетскому обществу, была присуща известная застойность. Это объясняется медлительностью развития производительных сил и связанных с ними производственных отношений.

Вот почему египетским скульпторам, художникам и архитекторам приходилось придерживаться раз и навсегда установленных строго определенных канонов и традиции. Конечно, и они создавали замечательные произведения, одушевленные подлинным реализмом, но необходимость следовать известному шаблону сковывала их индивидуальность и творческие искания. Так как прикладное искусство, обслуживающее повседневные нужды, было значительно меньше связано с потребностями культа, в этой области художники чувствовали себя свободнее. Поэтому произведения прикладного искусства значительно более реалистичны, жизненны и динамичны.

Политика Эхнатона, направленная против старой религии и связанного с нею искусства, отметала Прежние поддерживаемые жречеством эстетические нормы. Таким образом, создались благоприятные условия для развития реалистических тенденций, особенно ярко проступавших в прикладном искусстве, основным массовым потребителем которого были средние слои населения. Именно на них опирался Эхнатон в своей борьбе со жречеством и знатью. Выходцев из этой среды он приближал ко двору, наделяя их титулами и богатством.

Ваятели и живописцы нового направления в искусстве, получившего и науке название «Амарнское», перестают идеализировать образ фараона. Более того, они стремятся показать его и близких ему людей такими, какими они были в действительности. Черты реализма в их творчестве, которые прежде проявлялись главным образом в портретной скульптуре и фресках, представляющих сцены повседневной жизни, становятся Особенно заметными. Художники даже иногда впадают в гротеск. Некоторые дошедшие до нас изображения Эхнатона, Нефертити и их дочерей меньше всего могут служить основанием для того, чтобы заподозрить придворных художников я желании польстить им. Царская семья кажется даже уродливой: удлиненные дегенеративные черепа, массивные выступающие подбородки, отвислые животы, тонкие, худосочные руки и ноги. С любовью выписывается пейзаж, который раньше рассматривался только как фон и намечался иногда схематически, Художники умело передают движения птиц и животных и с необыкновенным вкусом подбирают красочную гамму, отдавая предпочтение мягким, нежным тонам. Их приклепают теперь не только огромные рельефы и фрески, обычно передающие один и тот же сюжет — царь повергает в прах своих врагов, но и сцены интимной жизни. Позы тех, кого художники изображают, становятся более жизненными и грациозными. Сухие, строгие очертания уступают место плавным и гармоничным линиям, подчеркивается изящество и непринужденность позы, в то время как раньше стремились передать силу и величие.

Вдохновленные новыми веяниями, требовавшими прежде все-то простоты, естественности, жизненности, мастера Амарнской школы создали такие шедевры, которые безоговорочно, сразу же после того как их обнаружили, были причислены к наиболее выдающимся произведениям мирового искусства. Ведь известный теперь всему миру бюст царицы Нефертити был найден только накануне первой мировой войны, т. е. менее пятидесяти лет назад. Этот бюст, как и ряд других, ничуть не уступающих ему по художественному совершенству произведений, археологи обнаружили в развалинах мастерской скульптора. Как знали ее владельца, одни ли он изваял голову Нефертити и портреты ее дочерей под его руководством творили несколько художников — неизвестно. На одном из предметов имелась надпись: «Начальник скульпторов Тутмос». Поэтому мастерская условно названа его именем, но, повторяем, нет никакой уверенности в том, что именно Тутмос был тем ваятелем, который создал эти гениальные произведения. Впрочем, мы больше Ничего не знаем и о нем. Но кто бы ни был неизвестный мастер — он обессмертил Нефертити, точно так же, как Леонардо да Винчи обессмертил Джоконду. Именно благодаря таланту и художественному чутью этого скульптора и мастерству десятков и сотен других художников, чутко отозвавшиеся на эстетические запросы современников, а отнюдь не личным вкусам и указаниям Эхнатона, или «лучших людей», как утверждает М. Чабб, были созданы удивительные произведения искусства Амарны.

В равной степени ошибочно полагать, доверившись мнению автора, что Амарнское искусство возникло под влиянием искусства Крита. Конечно, не приходится отрицать оживленные сношения, которые существовали в ту эпоху между Критом и Египтом. Критские ремесленники и художники могли работать и, вероятно, работали в долине Нила, как и их египетские коллеги на Крите, и, возможно, последние кое-что позаимствовали. Но именно «кое-что». Искусство Амарны слишком самобытно и Неотделимо от всей многовековой египетской культуры и ее традиций. Объяснять его возникновение влиянием искусства Крита не только антиисторично, но и просто неверно, так как это противоречит очевидным фактам.

Следует предупредить читателя и о некоторых других недостатках, присущих настоящей книге, и, по меньшей мере, о спорных утверждениях ее автора, проявляющего полную беспомощность, когда речь идет об интерпретации исторических фактов. Объяснится это, конечно, не только тем, что М. Чабб не является специалистом, археологом или историком. То, что она восприняла самостоятельно или с помощью своих друзей, излагается ею с чисто идеалистических позиций. Некоторые примеры были уже приведены. Можно привести и другие, не менее убедительные. Так, М. Чабб полагает, что все изменения и политической жизни страны в а области идеологии порождены только волеизъявлением Эхнатона или Нефертити. Только на них сосредоточено все внимание автора. О народе, его положении, труде, чаяниях и стремлениях почти не упоминается. Естественно поэтому, что М. Чабб не может вскрыть причины, породившие реформы царя-еретика, и правильно охарактеризовать их.

Но вместе с тем эта книга не лишена многих существенных достоинств. Они позволяют рекомендовать ее широким кругам советских читателей, интересующихся великой древней цивилизацией долины Нила и трудом людей, которые пытаются восстановить былое великолепие страны пирамид.

Попавшая в среду египтологов случайно, в поисках заработка, М. Чабб как художник не могла не поддаться чарам искусства древнего Египта. Она не только чувствует красоту природы и памятников старины, но в ярких, красочных описаниях очень живо и образно передает свои впечатления и ощущения. При этом ей никогда не изменяет тонкий английский юмор, а наблюдательность позволяет подмечать и зарисовывать такие мелочи быта и труда археологов, которые обычно опускаются при описаниях раскопок.

В отличие от подавляющего большинства буржуазных очеркистов, пишущих о раскопках. М. Чабб отдает должное умению и сноровке местных рабочих, от которых в значительной степени зависит успех проводимых исследований. Она с большой симпатией относится к этим простым людям, прямым потомкам и наследникам древних египтян, сохранившим великолепное народное искусство танца и пантомимы своих далеких предков. Им противопоставляется молодой американец Джордж. Этот бездельник приютился на пару недель в экспедиции до очередного денежного перевода от отца, чтобы сэкономить несколько десятков долларов. Ради денег он не постеснялся поставить в неловкое положение гостеприимно встретивших его коллег-англичан. М. Чабб с горьким юмором отмечает, что такие люди «не могут быть друзьями».

Раскопками, в которых участвовала М. Чабб, руководил талантливый английский археолог Джон Пендльбери, завоевавший, несмотря на свою молодость, значительный авторитет среди ученых, занимающихся археологией Египта и Крита.

«Фонд исследования Египта» (Egypt Exploration Fund) на протяжении пятнадцати лет (с 1921 по 1936) ежегодно посылал экспедиции в Тель-эль-Амарну. Д. Пендльбери возглавлял их в течение последних шести-семи лет. Несмотря на то, что около половины территории города осталось еще не раскопанной, работы были прекращены. Здесь, в неизученной части столицы Эхнатона, будущих исследователей, без сомнения, еще ожидают многие ценные находки. Почему же не завершены раскопки Ахетатона? На этот вопрос ответить нетрудно. В капиталистическом обществе обычно вниманием пользуются те отрасли науки, которые могут быстро и с гарантией принести доходы. Археология же не всегда оправдывала подобные надежды. Поэтому ею занимаются обычно немногие энтузиасты и некоторые богатые любители, а средства на ведение работ добываются при помощи частной благотворительности или просьбами о дотациях от различных учреждений и «Фондов», которыми обычно распоряжаются частные лица или «высокопоставленные особы». Отсюда погоня за сенсационными находками, долженствующими привлечь внимание тех, кто может подписать чек на более или менее крупную сумму. М. Чабб прямо пишет об этом и превосходно передает не покидающее археологов ощущение неуверенности в завтрашнем дне. Вот почему они часто вынуждены работать не там, где этого требуют интересы науки, а в таких местах, где могут быть найдены внешне эффектные, но малозначительные для восстановления прошлого предметы. Автор правильно подчеркивает, что для египтолога-ученого обнаруженный в развалинах дома клад почти никакого интереса не представляет.

Некоторые археологи даже иногда скрывали от контроля «Службы древностей»2 наиболее интересные находки, проявляя при этом явную недобросовестность и лишая египетский народ его иконного достояния. Можно сослаться хотя бы на то, как был выведен из Египта в Берлин знаменитый бюст царицы Нефертити.

Накануне первой мировой войны, в 1914 г. немецкая экспедиция закончила раскопки в Тель-эль-Амарне. Все находки и описи были представлены инспекторам «Службы древностей» для обычной проверки. Среди предметов, выделенных для немецких музеев, находился ничем не примечательный оштукатуренный каменный блок. Когда его привезли я Берлин, он превратился в голову Нефертити. Рассказывают, будто археологи, не желавшие расстаться со столь замечательным произведением искусства, обернули голову серебряной бумагой, а затем покрыли гипсом, правильно рассчитав, что незаметная архитектурная деталь не привлечет внимания. Когда это обнаружилось, разгорелся огромный скандал. Его затушила только начавшаяся война, после окончания которой немецких египтологов на некоторое время лишили права производить раскопки в Египте3. Однако эта скульптура и до сих пор хранится в ФРГ. В книге есть эпизод, отдаленно напоминающий этот. Инспектор «Службы древностей», англичанин, помогает вывезти из Египта одну из наиболее ценных находок экспедиции — головку дочери Эхнатона, которая по праву должна была бы храниться в Египте.

Но, конечно, не только в этих, правда, очень любопытных фактах заключается ценность книги М. Чабб. В легкой и доступной фирме она дает Общее представление о чрезвычайно важном периоде многовековой истории древнего Египта. Автора вдохновляла подлинная любовь к его великой цивилизации и изумительному искусству, доставляющему нам и поныне огромное эстетическое наслаждение, в своей книге он передает это чувство и тем, кто интересуется далеким прошлым человечества.

И. С. Кацнельсон

Глава первая

Крышка ящика тяжело упала на пол; упало и мое настроение. Вряд ли кто-нибудь сможет назвать мне более унылое и мрачное место, чем полуподвал этого большого, напоминающего по форме букву «Т», жилого дома в Блюмсберри.

Я примостилась на краю упаковочного ящика и, отвернувшись от затхлых свитков бумаг, которые мне было поручено просмотреть, пристально глядела на улицу через маленькое закоптелое окошко. Там, наверху, из туманной белизны сыпал дождь; его брызги, отлетая от невидимого тротуара, настигали торопливо шлепающие бесформенные ноги, мелькавшие перед моими глазами; крупные капли стекали с ограды. Я знала, что сегодня из-за дождливой погоды час ленча не принесет мне облегчения: к обычным ароматам капусты, сыра и рыбы добавится густой запах сырых макинтошей.

Полуподвал в Блюмсберри служил кладовой конторы научного Общества, посылавшего в Египет археологические экспедиции. Результаты раскопок публиковались в серии скучнейших и выспренних изданий. На верхнем этаже, где некогда находилась пышная гостиная в викторианском стиле4, теперь разместилась контора Общества5 с огромной двойной дверью и зал заседаний Комитета — очень большая и нарядная комната, дальнюю стену которой почти всю занимало окно, а боковые стены — обширная библиотека и высокие стеллажи с альбомами, содержавшими сотни фотографий и диапозитивов.

Здесь, внизу, где я сидела, предаваясь грустным размышлениям, раньше была кухня, и мне казалось, что сейчас за моей спиной, в этом мрачном, старом полуподвале суетились тени неугомонных мальчишек-слуг и судомоек. Там, где когда-то в раскаленной топке плиты с треском пылал яркий огонь и кухонный персонал трудился в поте лица над отменными кушаньями, которые затем уносили наверх по крутой витой лестнице, все покрылось пылью и ржавчиной и погрузилось в уныние. Старая плита была завалена деревянными ящиками, заполненными изданиями и ежегодными отчетами Общества. Напротив, в кухонном шкафу, где раньше сверкали, отражая пламя очага, начищенные до блеска блюда, тарелки и соусники, сейчас возвышались сложенные рядами, покрытые толстым слоем пыли коричневые квадратные пакеты с потемневшими этикетками.

«Оксиринхские папирусы» — с трудом можно было прочитать неясную надпись на верхней полке. Почетное место, принадлежавшее прежде огромной суповой миске, занимали теперь «Новые притчи Иисуса и фрагменты из Утраченного Евангелия»6. Ящики кухонного стола, в которых некогда хранилось столовое белье, сверкающее серебро, а иной раз и случайная дерзкая записка молочника, адресованная младшей горничной, с предложением отправиться в ближайший субботний вечер в Холборн Эмпаир, теперь до отказа были набиты черепками египетской глиняной посуды, бусинами, бракованными снимками, частями фотографических аппаратов и землемерных инструментов, блокнотами и картами.

Я поступила сюда год назад. Тогда я находилась во власти только что освоенных кудряво-витиеватых стенографических знаков и радовалась тому, что мне удалось получить должность помощника секретаря этого Общества. Это была моя первая работа.

Раньше все канцелярские дела Общества вел один человек, женщина доброй души. В те дни присутствие женщины-секретаря и в конторе от десяти до четырех часов дня было более чем достаточно, чтобы справиться со всей работой Общества. Общество было малочисленным, Комитет состоял из пожилых, учтивых людей; небольшие экспедиции, выезжавшие иногда на зиму в Египет, возвращались весной, члены экспедиций не торопясь готовили отчеты о результатах своей поездки и представляли их секретарю и Комитету.

Но все изменилось после того, как в 1922 году была обнаружена гробница Тутанхамона. Сведения о раскопках в Египте приобрели характер сенсационных сообщений на первых полосах газет. Общество заметно расширилось, пополнившись сотнями новых членов. Некоторые из них впервые по-настоящему заинтересовались египтологией, и их интерес к ней не угас и в дальнейшем. Однако для многих это было поверхностным и временным увлечением: значительное и неожиданное открытие, трогательные реликвии — доспехи, трости и охотничьи принадлежности — свидетели того, как более трех тысяч лет назад оборвалась молодая жизнь, — поразили их воображение.

Возбуждение, вызванное сенсацией, скоро улеглось. Все те, кому вскружил голову блеск золота и драгоценностей на цветных иллюстрациях, стали спрашивать себя: а стоит ли и дальше уделять ежегодно две гинеи на членские взносы научному Обществу? Тем не менее, оживление деятельности Общества, связанное с интересной находкой, продолжалось. Состав Комитета изменился, вокруг стола заседали теперь более молодые и, возможно, более энергичные люди, которые настаивали на расширении раскопок.

К началу тридцатых годов количество взносов неуклонно, хотя и медленно, таяло, а число экспедиций увеличивалось. Денег требовалось все больше и больше, взять же их было негде.

Секретарша старела, однако, чтобы справиться с уймой новой работы, ей следовало теперь уделять канцелярии значительно больше времени, чем ей полагалось официально. Молодые люди не давали секретарше покоя. Возвращаясь из экспедиции, они бросали на стол отчеты, счета и снимки, а сами удалялись домой готовить к публикации собранные материалы. Они надеялись, что она тем временем, не беспокоя их дополнительными вопросами, приведет в порядок всю техническую часть их работы. Постепенно в Комитете поняли, что секретарше нужна помощь, и было решено, несмотря на неустойчивое финансовое положение, ввести дополнительную штатную должность помощника секретаря, которая не досталась мне.

Я уверена, что из всех когда-либо переступавших порог научного Общества никто не знал о Египте меньше, чем я. Однако мое невежество не служило мне помехой в работе. Было невероятно, чтобы младшему сотруднику лондонской канцелярии когда-либо пришлось поехать в Египет, да и в самой канцелярии ничто не возбуждало подобного желания. На стенах висело несколько приятных, но мало трогавших акварелей с изображением Нила и множество фотографических снимков раскопок. Вид этих снимков, серых и плоских, мог охладить пыл человека, даже проявившего горячий интерес к египтологии, а его-то у меня и не было.

Единственное, чего мне по-настоящему хотелось, это иметь работу. Мне казалось, я могла бы выполнять любую скучную работу днем, только бы иметь возможность каждый вечер подходить к двери с дощечкой «Скульптура и лепка» Центрального училища искусств и художественного ремесла в Кинтсуэе. Но я ошиблась. Проработав год в научном Обществе, игнорируя все то, чему могла бы там научиться, я сидела теперь на краю упаковочного ящика, сознавая, что так больше продолжаться не может.

Моя добрая начальница не имела ни малейшего представления, как приспособить меня к работе. С первой же минуты, когда мы стояли, разделенные канцелярским столом, вежливо улыбаясь, она — высокая, с серебристыми седыми волосами и все же еще недостаточно уверенная в себе, и я. Как ей казалось, невежественная и дерзкая, — мы не сумели понять друг друга. Она была очень занята, но никогда не поручала мне ничего, что по-настоящему облегчило бы ее труд, и я так и не поняла почему.

Секретарша пыталась справиться одна с уймой запутанных канцелярских дел, и я теряла попусту время. Незначительную, не требующую никаких усилий работу, которую мне иногда давали, мог легко выполнить любой мальчишка на побегушках. Меня мучила совесть, что я даром получала деньги. Тут была доля и моей вины, ведь я не просила свою начальницу поручить мне более серьезное дело. Если бы я приступила к работе, стремясь приобрести знания по египтологии, все было бы по-другому. Короче говоря, дело обстояло так: секретарша не хотела или не могла доверить мне сколько-нибудь ответственную работу, а я, испытывая неизбежную скуку, плохо и с трудом выполняла даже мелкие поручения.

Итак, в это холодное дождливое утро я сидела в мрачном полуподвале, не зная, что предпринять. Как долго смогу я выдержать здесь? Да и следует ли к этому стремиться? Я поднялась. И зачем, бог знает как давно, меня послали сюда? — пыталась я вспомнить. Ах да, мне нужно было отыскать в большом ящике рисунок с изображением Фиванской гробницы, понадобившийся для одного из изданий.

Крышка была снята. Я стала вытаскивать один за другим запыленные, твердые рулоны ватмана. Видимо, их давно никто не тревожил — они оказывали упорное сопротивление любой попытке выпрямить их.

Наконец, почти на самом дне ящика я нашла нужный рисунок. Там было еще что-то твердое, завернутое в пыльный холст. Развернув холст, я увидела какой-то предмет с гладкой поверхностью, на которой сквозь толстый слой пыли еле-еле проступал узор. Я лениво провела пальцем по поверхности и замерла в изумлении. Так бывает, когда вы внезапно обнаруживаете потайное гнездо завирушки. Раздвинув листву старой, запыленной ветви плюща в тенистой роще, вы сначала не видите ничего, кроме серо-зеленых листьев и почерневшего дерева. И вдруг вы приподнимаете еще один лист — вот гнездо перед вами. В нем четыре яйца — теплые, отливающие мягкой, как шелк, голубизной, слегка светящиеся в своей изящной колыбели. Я вспомнила о них, увидев этот необыкновенный красочный предмет. Поднеся его к свету, я тщательно стерла пыль. Это был всего лишь кусочек глазурованного изразца, но в этот момент душевного уныния он неожиданно затронул во мне какую-то струну. Его фон имел необычный голубой оттенок, а плотный слой глазури придавал ему свойственный скорлупе блеск. На этом фоне вырисовывались три лотоса, тонкие вьющиеся стебельки которых были достаточно прочны, чтобы удержать чашечки цветков, слегка окрашенные в сиреневый цвет, покоившиеся внутри нежно-зеленых веерообразных околоцветников.

Когда я перевернула изразец, несколько крупинок чистого золотистого песка скользнули по моим пальцам. Египетский песок. Я держала в руке предмет, к которому едва ли кто прикасался с того момента, когда много лет назад он был найден в Египте, предмет, возможно, все еще хранивший отпечатки пальцев не только нашедшего, но и создавшего его человека. Ни фотографии чудесных драгоценностей и скульптур, столь хорошо известные мне, ни самые совершенные произведения древности, хранящиеся за стеклянными витринами музеев, никогда не волновали меня так, как эта маленькая запыленная, шероховатая по краям, очаровательная вещица, лежавшая на моей ладони.

Внезапно меня охватило огромное желание как можно больше узнать о тех местах, откуда был привезен этот изразец, о том, кто его создал и какие предметы видел этот человек, когда поднимал голову, отрываясь от работы. Моей осведомленности хватило, чтобы по характеру узора на изразце определить, что он доставлен из Тель-эль-Амарны, где и сейчас работала одна из наших экспедиций. Тель-эль-Амарна — это название ассоциировалось у меня с грудой руин где-то на восточном берегу Нила, где жил когда-то Тутанхамон и… ну да, конечно, в отношении нее я уверена… Нефертити со своим странным супругом фараоном Аменхотепом IV, имевшим второе такое необычное имя — Эхнатон. Тогда я ничего не знала ни о той роли, которую сыграла Тель-эль-Амарна в истории Египта, ни о целях проводившихся там раскопок.

Я снова взглянула на изразец: казалось, слабый ветерок чуть шевелил три цветка, и они медленно раскрывались навстречу чудесному дню с его горячим солнцем и ярко-голубым небом. Я любовалась мертвой красотой изразца, и предо мной впервые возник живой и осязаемый облик древнего Египта — я почувствовала, что, сколько бы о нем потом не узнала, он никогда не будет для меня ближе, чем в это мгновение.

Вряд ли кто-либо из тех, кто сейчас настойчиво и неутомимо трудится в Египте, побуждаемый властной силой, мог бы сказать: «Я увидел красивую вещицу, сделанную руками древнего египтянина, и этого было достаточно, чтобы вопрос о профессии оказался для меня решенным». И все-таки когда-нибудь даже незначительный эпизод затронул в нем ту же струну, что и во мне, и ему не оставалось ничего иного, как, перенесясь в прошлое, терпеливо доискиваться истины.

Положив кусочек изразца на прежнее место и погасив тусклый свет, я стала ощупью пробираться вверх по лестнице. Сквозь веерообразное оконце над входной дверью я увидела небо, еще более темное, чем раньше, и стремительно падавшие, гонимые ветром хлопья мокрого снега. Но мне день не казался уже таким удручающе мрачным. Поднявшись в контору, я вручила секретарше рисунок. Она сказала своим обычным ласковым тоном: «Вы отсутствовали довольно долго, но, я полагаю, его трудно было разыскать. Просмотрите только что доставленную почту».

Там оказался последний отчет из Тель-эль-Амарны, и мне было поручено немедленно перепечатать его. Отчет был длинный, плохо поддавался расшифровке и имел такой вид, как будто его писали на спине идущего верблюда. Сначала в нем говорилось о расчистке нескольких домов. Затем следовал перечень из найденных предметов. Прежде всего, я обнаружила описание ожерелья, начинавшееся так: «Ожерелье из фаянса состоит из двух разноцветных низок, имеющих форму лотосов».

С трудом расставив буквы по местам, я, наконец, обнаружила сведения о находке:

«На ожерелье имеется шесть рядов узоров по фаянсу:

1 ряд мелких васильков зеленого и голубого тонов:

1 ряд маковых листьев:

1 ряд виноградных кистей голубого цвета;

1 ряд белых цветочных лепестков на желтом фоне и длинных голубых васильков на зеленых стебельках:

1 ряд фиников; 2 красных. 1 зеленый, 2 голубых. 1 зеленый. 2 красных и т. д.

1 ряд лепестков лотоса с голубыми кончиками».

Лепестки лотоса с голубыми кончиками… Прервав работу, я посмотрела через стол на секретаршу. В комнате было очень тихо. Я глубоко вздохнула:

— Начальникам участков не следовало бы тратить время на составление этих отчетов. Подобной работой мог бы заниматься кто-нибудь из экспедиции.

— Это значительно облегчило бы и нашу работу, — сказала секретарша, безнадежно смотря на какой-то арабский текст, который она держала вверх ногами. — Но у нас нет средств на дополнительную штатную единицу.

— Но ведь можно послать кого-нибудь из сотрудников.

Подняв голову, она взглянула на меня.

— Что вы имеете в виду?

— Я полагаю, что кто-либо, ну, предположим, даже я, мог бы поехать с экспедицией в Тель-эль-Амарну и там, на месте, привести в порядок все необходимые нам данные и, что еще важнее, сведения о самих раскопках. Это сберегло бы уйму времени как там, так и здесь. В результате все бы выиграли.

— Интересно, что скажет по этому поводу Комитет, — медленно произнесла секретарша.

Глава вторая

Комитет размышлял до октября, а затем внезапно решил, что это хорошая идея. В ноябре в Тель-эль-Амарну отправлялась новая экспедиция, и я была включена в ее состав в качестве секретаря. Обычно с этим словом связывается представление о стройном создании из Голливуда, в белоснежном туалете, которое безмятежно стучит на машинке в прохладной канцелярии, в то время как обливающиеся потом египтологи с бронзовой от загара кожей изнывают от пыли и зноя. Мой рассказ — не для голливудского сценария. Это — история, основанная на жизненных фактах. В ней повествуется о том, как на долю не очень изящной и отнюдь не изнеженной секретарши выпало немало трудностей. Она, возможно, испугалась бы, если бы могла заранее предвидеть, что ей придется быть не только секретарем, но и штукатуром, химиком, медсестрой, чертежницей, археологом, реставратором древностей, плотником и в первую очередь дипломатом…

В тот туманный октябрьский вечер, когда я узнала, что мне предстоит отправиться с экспедицией в Тель-эль-Амарну, я не имела ни малейшего представления о том, что меня ожидает, но это меня нисколько не тревожило.

Значительно позднее, чем обычно, я направилась в Училище искусств и художественного ремесла; мной овладели странные, противоречивые чувства. Прошли уже месяцы с того дня, когда мне страстно захотелось во что бы то ни стало попасть в Египет, и это желание не ослабевало до тех пор, пока его осуществление казалось невозможным. Теперь же, когда моя мечта сбылась, меня охватило тревожное беспокойство. Прежде всего, я не была знакома с остальными членами экспедиции, и мне предстояло работать в глуши Египта с людьми, которых я едва знали в лицо.

— Однако это не так уж плохо, — размышляла я, медленно шагай по тротуару, покрытому плотным слоем платановых листьев. — Я люблю людей, и мне нравится открывать в них новые, неожиданные черты. А вот покинуть Блюмсберри поздней осенью — в самую лучшую его пору! Кажется, я уже ощущаю тоску по дому. Если ваши самые ранние воспоминания связаны с внезапным появлением багрово-оранжевого утреннего солнца, немигающий диск которого смутно вырисовывается в ноябрьском тумане, или с катанием на катке вдоль залитой золотом Гилфорд Стрит, Блюмсберри будет настойчиво притягивать вас к себе даже в самую отвратительную погоду.

Все эти мысли утратили остроту, когда я вышла на площадь Рассела. Огни только что зажглись, и серое, сумеречное небо неожиданно приобрело темно-пурпурную окраску, а деревья, залитые светом пыльных уличных фонарей, стали золотисто-коричневыми. Отсюда, с дальнего конца Саутгемптонского ряда, я видела, как в окнах Центрального училища начали зажигаться огни. И вдруг мне пришло в голову, что придется бросить класс лепки! Неделю назад я начала лепить фигуру девушки, а когда вернусь, будет, несомненно, другая натурщица и в иной позе, так что продолжать сейчас работу бессмысленно. Мне захотелось знать, как отнесется к моей поездке заведующий скульптурным отделением Альфред Тернер. В течение года, проверял мои работы, он порой издавал звуки, которые, пожалуй, можно было принять за одобрение.

Выйдя на Теобальд Руд (именуемый нами, уроженцами Блюмсберри, Тибблз Руд) и подождав, пока трамвай, подобно кролику, нырнул в свой садок — Кингсуэй, я перешла через дорогу. Впереди меня поспешно шла молодая женщина в отвратительной, надвинутой на уши, маленькой шляпке, плохом коричневом пальто и в ненатянутых, гармошкой чулках. У нее была неуклюжая походка. Мы вместе поднялись по наружной лестнице, ведущей в училище, и тут я, едва веря своим глазам, узнала в ней натурщицу, позировавшую для класса живой натуры. Сейчас она ничем не выделялась среди этой серой толпы людей, суетливо спешивших с работы к своим маленьким очагам, но я-то знала, что эта бесформенная, уродливая одежда и скованная походка безжалостно скрывают совершенные пропорции и изящные линии прекрасного тела. Кто знает, какая неожиданная красота таится под серой и коричневой одеждой этих кажущихся горбатыми бесцветных мужчин и женщин, которые снуют сейчас по тротуару? Я вдруг почувствовала, как мне повезло, что я уезжаю отсюда, где люди слишком переутомлены, чтобы выпрямить спину, и слишком перегружены работой, чтобы думать о веселых и нарядных платьях.

Поднявшись на верхний этаж, я сняла прорезиненный чехол с незаконченной фигуры из глины. Это был самый подходящий момент для оценки своей работы, так как глаз еще не успел привыкнуть к каким-либо структурным неправильностям. Отступив назад, я взглянула на фигуру. Художественное чутье настойчиво подсказывало мне, что даже в таком неотделанном виде в ней уже ощущались эластичность и жизненность, чего так недоставало в моих более ранних работах.

— Хорошее начало, — тихо сказал за моей спиной Альфред Тернер.

Я резко повернулась, чувствуя себя очень несчастной. Теперь я не сомневалась, что делаю глупость, уезжая в Египет. Изложив свои планы Тернеру, я ожидала встретить с его стороны в лучшем случае вежливое безразличие.

— Вы держитесь за жизнь обеими руками, — сказал, он, наконец, — и ваша лепка от этого не пострадает. У вас достаточно знаний, чтобы продолжать лепить мысленно, и если даже в течение нескольких месяцев вы ни разу не притронетесь к глине, то, возвратясь, вы станете лепить лучше. Изучайте внимательно все скульптуры там, на месте, присматривайтесь к местности, наблюдайте за людьми. Мне бы самому хотелось, хоть раз увидеть египетскую скульптуру на ее родине, а не в музее.

Я вернулась к подставке и исступленно работала до половины десятого. Затем натурщица сошла со своего помоста, и сосредоточенное молчание студентов внезапно нарушилось: все принялись смачивать чехлы и натягивать их на свою работу. Тут только я вспомнила, что уже более восьми часов ничего не ела.

Ну и денек. Меня потянуло в мою тихую комнатку. В центре Лондона можно найти уголок, в котором царит такая глубокая ночная тишина, какую вы не найдете во всей стране.

Дворники еще не приступили к уборке, и на тротуарах и в канавах валялись выметенные из уже запертых лавок обрывки газет, капустные листья, луковая шелуха, солома. Я направилась к магазину на углу, который обычно был открыт далеко за полночь. В нем торговали брат и сестра, оба с круглыми белыми лицами и в круглых белых передниках. Магазин сверкал чистотой и распространял приятный аромат — странную смесь запахов сыра, специй, рассолов и опилок. С новыми покупателями хозяева обращались как с приезжими с континента: «Немного р-русского салата для мадам, не так ли?» Однако по мере того как завязывались дружеские отношения, они постепенно переходили на естественный тон; так что в этот вечер я, покупательница с годовым стажем, была встречена веселым приветствием: «Алло, дорогая, что вам?»

Наконец-то я добралась до тускло освещенного верхнего этажа дома в Картрайт Гарденс, где снимала комнату с окнами во двор. Уже было около одиннадцати часов, когда я приступила к своему роскошному, но непрактичному ужину. Мне все еще не верилось: неужели действительно через три недели я покину Лондон?

Спустя три недели, охваченная паническим страхом и в то же время радостно возбужденная, я следила за тем, как южное предместье Лондона, постепенно редея, переходило в Кентские поля. Колеса речного судна великолепно отбивали такт какой-то старой песни из репертуара мюзик-холла. «Зачем я покинул мою каморку, что смотрит на Блюмсберри?» — звучали у меня в ушах ритмические слова.

Глава третья

Судно взметнулось и, тяжело вздохнув, осело, сильно накренившись набок. Этот нелепый спектакль под безоблачным небом продолжался бесконечно. Море было довольно бурным — бушующая темная масса, местами переливаясь белыми пятнами, металась из стороны в сторону.

Надежда на то, что члены нашей экспедиции по пути из Венеции в Александрию смогут ближе познакомиться и поговорить о предстоящей работе, не оправдалась. Трое из них, уединившись в своих каютах, не проявляли ни малейшего интереса ни друг к другу, ни к предстоящей работе.

В Венеции, которую мы покинули два дня назад, я встретилась с двумя архитекторами — членами нашей экспедиции. Сидя в приморской гостинице за тарелками, полными спагетти7, мы настороженно разглядывали друг друга.

Оттенок недружелюбия, сквозивший в тоне этих белокурых, голубоглазых молодых людей, удивил меня, так как, насколько мне было известно, они вряд ли встречались до отъезда из Лондона. За бутылкой «Кьянти» выяснилось, что Хилэри8 было двадцать восемь, хотя он казался моложе, а Ральфу — двадцать три, и после короткой неловкой паузы я любезно ответила на их немой вопрос, сообщив, что мне двадцать семь.

— Оказывается, я пока самый старший, — сказал Хилэри. При виде его искренней, ребяческой радости у меня вдруг появилось ощущение, что мы втроем сидим за маленьким зеленым столиком и собираемся лепить фигурки из пластилина. Ральф усмехнулся, и я поняла, что он испытывает то же.

— Ну, а наш руководитель? — спросила я. — Конечно, он…

— Джон9, — уточнил Хилэри. — По-моему, ему всего лишь двадцать шесть.

Я была крайне удивлена. Не слишком ли мы молоды, чтобы отвечать за раскопки? Я вспомнила, что мне довелось видеть нашего нового руководителя в Лондоне. Светловолосый, серьезный человек, довольно суровая, но внушающая доверие внешность. Несомненно, он выглядел старше своих лет.

— Мне лично, — продолжал Хилэри, — не очень-то улыбается перспектива подчиняться человеку, который на два года моложе меня.

— Какое это имеет значение? — сердито возразил Ральф. — И разве вы не знаете, что он уже работал куратором в Кноссе10. Во всяком случае, ему знакома местность Амарны, чего нельзя сказать о нас, остальных.

Ленч мы заканчивали молча. На низком белом потолке непрерывно дрожали золотистые блики, отражавшиеся от воды через открытое окно, а «Кьянти» нашептывало нам свой веселый рассказ о южном солнце.

С тех пор прошло два дня, а мы почти не встречались. На второй день я уже успела изрядно устать от своей каюты и попутчиц. Одна из них, молодая монахиня, постоянно запирала дверь, вероятно, выражая этим протест против безнравственности мира. Замок был очень неподатлив, и я приходила в ярость, когда хотела войти, и в отчаяние, когда хотела выйти. Другая — маленькая медсестра, которую после тяжелой болезни послали отдыхать к морю, — при малейшей качке падала на свой чемодан, скользивший по сильно покатой поверхности пола. «Если это путешествие ради удовольствия, — неизменно изрекала она в таких случаях с мрачным видом, — пошли мне лучше, о боже, всемирный потоп и конец света».

Захватив мохнатый коврик и несколько книг, я поднялась на верхнюю палубу. Хотя на такой высоте кружилась голова, радостное возбуждение охватило меня: так чудесно находиться на солнце и ощущать легкое дыхание свежего ветра. Кругом не было ни души. Великолепное нежно-голубое небо и чернильно-темное волнующееся море; лишь за кормой, пенясь по краям, стелилась, отмечая наш путь, широкая изумрудная полоса.

Отыскав шезлонг, я втиснула его между спасательной лодкой и белыми перилами, чтобы по возможности укрыться от ветра. Качка все еще продолжалась, но я начала привыкать к ней. Здесь царило какое-то странное смешение звуков и запахов: непрерывный резкий свист огромных волн, которые ударялись о нос судна и нехотя откатывались назад; треск напрягающихся деревянных частей; сильный запах свежей краски и сухого дерева, разогретых солнцем; аромат соли в искрящемся воздухе; тонкие и визгливые звуки вибрирующих на ветру канатов. Белые перила устремлялись вверх и вновь оседали, далекий горизонт падал и взлетал. Утомление, вызванное путешествием и приготовлениями к нему, рассеялось, подобно клубам темного дыма, уносимым от огромной дымовой трубы, которая вздымалась над моей головой.

Тут я вспомнила о своем решении заняться арабским языком и вытащила из кармана пальто маленькую книжку в зеленой обложке. Разговорник арабского языка. Меня предупредили, что в Тель-эль-Амарне никто, кроме членов экспедиции, не знает ни одного английского слова. Я надеялась изучить арабский язык настолько, чтобы не только местные жители понимали меня, но и я, что гораздо интереснее, могла бы понимать их. Однако, просидев некоторое время над разговорником, я убедилась, что это слишком самонадеянно, и примирилась с мыслью, что мне никогда не удастся овладеть искусством произношения арабских слов.

Заглянув в словарь, я подчеркнула карандашом те слова, которые, по моему мнению, следовало бы выучить прежде всего: хлеб, вода, огонь, дом, деньги. Недурной запас для начала! Я обладаю необыкновенным талантом запоминать никому не нужные детали в ущерб полезным — всеми силами я старалась не смотреть на слова, которые вряд ли пригодятся мне, и все же не могла не заметить, что фиалка по-арабски «банафсига», и это слово прилепилось ко мне. Между прочим, потом, в Египте я не видела ни одной фиалки и так и не произнесла этого слова.

Полдня я потратила на изучение глагола «лафф», очевидно, излюбленного в арабском языке, — он был даже выделен крупным шрифтом. Этот глагол означал «кататься», и, хотя до прибытия в Тель-эль-Амарну я так и не научилась ни «бегать», ни «ходить» по-арабски, глагол «лафф» потом очень часто выручал меня.

Закрыв книгу, я откинулась на спинку кресла. Мне хотелось упорядочить мои сумбурные знания о той местности, где нам предстояло проводить раскопки. Популярные издания сообщают уйму подробностей о Тель-эль-Амарне и ее важнейших достопримечательностях, поэтому многие, даже не занимавшиеся специально египтологией, имеют о ней довольно ясное представление.

Но есть, вероятно, и такие, которые, хотя и знакомы с необозримой равниной истории Египта, холмами кратковременных царствований, долинами анархии и тремя остроконечными пиками — Древним, Средним и Новым царством, никогда не всматривались в каждую отдельную точку этого ландшафта и, возможно, никогда не слыхали о Тель-эль-Амарне — местности, где когда-то находился город Эхнатона. Долгое время к их числу принадлежала и я.

Не мне одной свойственно представлять себе историю как живую и меняющуюся картину, с возвышенностями и долинами, светлыми и теневыми полосами. Я представляю себе недолгое и необычное царствование Эхнатона уже не на самой вершине пика Нового царства, а на его склоне, обращенном к нам. Другие жившие до него вели борьбу за то, чтобы захватить и удержать обширную империю, простиравшуюся от Нубии до Сирии. Эхнатон стоит на последнем огромном откосе. Но этот откос не снижается полого, сливаясь с равниной, — впереди еще гористые выступы династий Рамсесов. Но как бы высоко он ни стоял, заслуга в этом принадлежит не ему, а его предшественникам, и немеркнущие лучи славы, которые озаряют его фигуру в истории, это лучи заката.

Итак, Новое царство, возникнув немного ранее 1500 года, распалось около 1000 года до нашей эры. Наивысшего расцвета оно достигло к тому времени, когда на престол вступил отец Эхнатона Аменхотеп III. Эхнатон царствовал в течение семнадцати лет, примерно с 1370 года11.

Процесс распада в это время уже начался. Враги надвигались со всех сторон, а правителем великолепного, требовавшего огромных забот государства был молодой человек, равнодушный к военной славе и блеску власти, приносящей несметные богатства. Такое изложение фактов, конечно, беспощадно упрощает удивительное явление в истории, — ведь речь идет о человеке, чей голос впервые возвестил людям о том, что ценности, за которые они сражаются, ничтожны и недостойны того, чтобы за них проливали кровь.

Эхнатон и Нефертити возносят молитвы Атону. Фрагмент росписи стены из известняка. Каирский музей

Некоторые считают Эхнатона слабовольным, бежавшим от выполнения своего долга фараоном, иные видят в нем одухотворенного человека, наделенного огромной моральной силой; есть и такие, которые думают, что он был хитрым политиком, порвавшим с жрецами не из-за высоких духовных побуждений, а ради того, чтобы сокрушить их власть, угрожавшую власти самого фараона. Но сам факт расхождения во мнениях, хотя и не помогает составить правильное представление о характере фараона, однако показывает, что принятое этим человеком решение спустя более трех тысяч лет после его смерти все еще способно волновать тех, кто знает его историю.

Короче говоря, он отрекся от древних многоликих богов, которым поклонялись его предки, и от главного бога Амона и посвятил себя служению единому богу творцу и хранителю всего земного. Олицетворением этого бога Атона был диск солнца, и только ему он поклонялся. Отказавшись от своего имени — Аменхотеп (он был четвертым Аменхотепом в роду), он назвался Эхнатоном, так как это имя «созвучно со словом Атон»12.

Вскоре после восшествия на престол Эхнатон заявил, что хочет построить город, где бы новая религия могла беспрепятственно процветать. Этот город должен быть построен на неоскверненной земле, где никогда не возносились молитвы иным богам. В двухстах милях севернее Фив, вдоль восточного берега Нила, подходя вплотную к реке, на много миль протянулись высокие отвесные скалы. В одном месте цепь их прерывалась, образуя глубокую впадину, тянувшуюся на семь миль в северном направлении, а потом вновь возникала, неотступно следуя за извилистыми берегами реки. В этом месте образовалась продолговатая полоса земли шириной около трех миль. Здесь, притаившись в объятиях скал, вплотную к животворной реке, по велению фараона вырос город Ахетатон13, новый, блестящий, с прекрасными набережными и гаванями, храмами и дворцами, садами и рощами.

На шестом году своего царствования, когда разлад и распри между фараоном и жрецами в великой столице Фивах стали нестерпимыми, Эхнатон, его супруга — красавица Нефертити, самое имя которой означает «Прекрасная дама идет», их дети, друзья и все те, кто желал последовать вместе с ними навстречу неизвестности, покинули злобные Фивы, чтобы поселиться во вновь построенном городе. Приплыв по течению реки из Фив, малочисленная флотилия бросила здесь якорь. Во дворцах и домах, где едва успела обсохнуть краска и штукатурка, а звуки молотка и резца все еще нарушали тишину, началась жизнь.

Город просуществовал менее двадцати пяти лет. Эхнатон прожил в нем одиннадцать лет, а после его смерти престол перешел к его малолетнему родственнику десятилетнему мальчику по имени Тутанхатон.

Жрецы Амона не теряли времени. Прошло лишь несколько лет, и юный фараон, согласившись сменить свое имя на Тутанхамон, торжественно возвратился в древнюю столицу и принял религию своих отцов. В течение недолгого времени в Ахетатоне еще теплилась жизнь, возможно, те, кто остался в нем жить, все еще лелеяли надежду на возрождение его былой славы. Но из Фив так никто и не возвратился. Город начал разрушаться песок проникал всюду, постепенно засыпая покинутые руины. Наконец, город скрылся под огромными колеблемыми ветром песчаными дюнами, которые дремали в царстве солнца и тишины.

Далее, начиная примерно с середины четырнадцатого века до нашей эры и вплоть до середины девятнадцатого нашего летосчисления, никто даже не догадывался о существовании древнего города. На том месте, где некогда сверкали белизной набережные и гавани, теперь вдоль берега протянулась узкая полоса посевов и в тени густых пальмовых рощ приютились две или три грязные деревушки. За ними, огороженные от реки пальмами, простирались опаленные солнцем песчаные дюны, на которые никто из деревенских жителей не обращал ни малейшего внимания.

Однажды, это было в 1880 году, женщина из соседней деревни в поисках себаха14 ушла довольно далеко от полосы посевов, в песчаные дюны. Раскопав песок, она неожиданно обнаружила множество каких-то мелких предметов из твердой глины. Заметив на их поверхности замысловатые знаки, она собрала находки и направилась с ними на другую сторону реки. Было бы странно, если бы она поступила иначе, так как в те времена любой египтянин, даже самый необразованный, хорошо знал, что за подобные находки у ворчливого торговца можно вытянуть одну или две лишние монеты.

Нефертити. Не завершенная скульптором голова из кварцита. Каирский музей.

Сколько она выручила за них, неизвестно, но можно с уверенностью сказать, что вознаграждение не соответствовало ценности предметов. После бесконечных странствований по различным музеям поломанная коллекция крошившихся глиняных табличек была, наконец, признана подлинной корреспонденцией, принадлежавшей призрачной тогда еще личности — фараону-еретику Эхнатону, а, следовательно, документом первостепенной важности.

Эти письма заинтересовали переводчиков не только своим содержанием — в некоторых из них лояльные короли-вассалы, тщетно пытавшиеся удержать северные границы империи, молили фараона о помощи (так и не оказанной им) в борьбе против теснивших их со всех сторон врагов. Возник вопрос: где найдены эти таблички? Местность была тщательно исследована. И вот спустя более трех тысяч лет был обнаружен город, некогда недолговечная столица великой империи. В течение последующих лет, вплоть до середины тридцатых годов, археологические экспедиции разных стран проводили раскопки и публиковали результаты своих исследований. Постепенно была не только воссоздана картина жизни людей, порвавших с древними египетскими традициями в религии и искусстве, но также стала более понятной личность необычного инициатора этих новшеств.

И, наконец, туда направлялись мы — новый отряд поклонников странной науки археологии, заставляющей погружаться глубоко в прошлое, чтобы хоть незначительно пополнить сокровищницу уже добытых сведений.

Мы должны были продолжить раскопки в тех местах, которые прославились благодаря открытиям других, в том числе и Петри15, работавшего здесь в 1891 году. Мы ехали туда, где перед первой мировой войной немецкая экспедиция нашла в мастерской художника известную всему миру голову Нефертити. Однако большая часть города и поныне еще скрыта песками, стирающими с лица земли следы жизни, и, пока на карте не будет отмечен последний дом и хотя бы один археологический объект останется нераскопанным, нельзя предвидеть, какие еще предметы исключительной красоты и ценности погребены там.

Внезапно меня охватило такое же волнение, как в ту минуту, когда я впервые увидела маленький глазурованный изразец с нарисованными на нем лотосами.

Я все еще была огорчена тем, что незнакома с остальными членами экспедиции, и грустила о покинутой мной глиняной девушке. Но постепенно над этими чувствами восторжествовало непреодолимое, радостное возбуждение: ведь каждое продвижение скверного старого судна на несколько ярдов16 сокращало расстояние до цели, приближая минуту, когда я смогу своими глазами взглянуть на то, что осталось от города Эхнатона..

Глава четвертая

На вокзале в Каире нас встретил Томми, единственный, не считая руководителя, член нашей экспедиции, археолог по профессии, имевший практику полевой работы. Он был филологом, и ему предстояло расшифровывать весь текстовой материал. Но так же, как и все, он занимался и другими делами: при раскопках не существует профессиональных барьеров: каждое важное открытие, сделанное на одном участке работы, непосредственно касается и всех остальных.

Томми было немногим больше двадцати. Казалось, этот высокий костлявый молодой человек с резко очерченным профилем и взглядом будущего профессора из-под очков в золотой оправе готов в любой момент устремиться вдогонку за ускользающим смыслом какой-либо надписи. Он сообщил нам, что находится в Каире уже неделю и все это время провел в музее и что Джон с супругой приехали совсем недавно.

— Они остановились в отеле «Континенталь», — сказал Томми, — и надеются, что мы все придем туда обедать. Я забронировал для вас комнаты в «Виктории», где остановился сам. Там очень недурно, и потом мы пробудем в Каире всего три дня.

Четыре часа мы провели в поезде, но это не помогло мне вновь обрести способность твердо ходить по земле. Пароходная качка так основательно нарушила мое чувство равновесия, что о Каире у меня сохранилось воспоминание, как об очень жарком городе с качающимися тротуарами.

Солнце уже село, когда мы дотащились до «Континенталя». Повеяло вечерней прохладой, и огромные пальмы чуть покачивались при свете фонарей. В ярко свешенных витринах магазинов были выставлены всевозможные безделушки и украшения, привезенные из Европы; мимо проносились блестящие машины, направлявшиеся в рестораны и к оперному театру. И не верилось, что от Тель-эль-Амарны нас отделяет всего лишь немногим более двухсот миль.

Нас приветливо встретила жена Джона и сообщила, что, хотя они приехали только утром, Джону удалось устроить большую часть дел, связанных с концессией, и повидать работников музея. Она была невысокого роста, голубоглазая, жизнерадостная, и, я думаю, мы обе почувствовали облегчение при мысли, что на раскопках нас будет двое.

Вскоре пришел Джон, и мы отправились обедать. Во время оживленной беседы мне впервые удалось внимательно рассмотреть его. Он был довольно высок и строен, но широкие плечи несколько скрадывали его рост. Джон говорил весело и непринужденно, и, казалось, между этим общительным человеком и той замкнутой, поглощенной своими мыслями личностью, которую мне приходилось встречать в Лондоне, нет ничего общего. И все же, наблюдая за ним, вы начинали понимать, что в нем скрыта необычайная серьезность и огромная сила воли.

Может быть, в тот вечер едва знакомые и к тому же неопытные коллеги вызывали у него чувство беспокойства, но он ничем не выдал его. Ведь Джон и Гильда были единственными членами нашей экспедиции, знавшими эту местность. Теперь же, когда он впервые стал руководителем экспедиции, эти четверо молодых людей, трое из которых никогда не работали в поле, будут помогать или мешать ему. Кроме того, ему предстояло организовать и контролировать работу свыше ста местных рабочих.

Когда обед подходил к концу и мы стали обсуждать планы на следующий день, в непринужденную атмосферу вкралась новая, еле уловимая, но вполне определенная нотка. Джон сказал: «Возможно, вам доставит удовольствие пойти завтра утром в музей, а во второй половине дня мы могли бы отправиться к пирамидам. Тогда у нас останется свободный день для последних покупок перед отъездом на юг».

Мы все почувствовали, что за этим вежливым предложением кроется вполне определенное требование: d нас ожидали, что мы примем эту заранее выработанную программу. Мы уже были не гостями, а участника ми одного дела — так младшие офицеры собираются вокруг стола над картой, чтобы выслушать план действий. Кампания началась.

Я очень плохо помню первое посещение Каирского музея, так как тогда мое внимание и энергия все еще были направлены на то, чтобы удержать ускользающую из-под ног почву.

В музей нас проводил английский чиновник. Его густая золотисто-седая шевелюра была увенчана темно красной египетской феской. Когда мы выходили и; машины во дворе перед зданием музея, кожаный чемоданчик его внезапно раскрылся, и порыв сильного бриза развеял все бумаги по двору. Мы бросились за ними, и мне удалось поймать несколько исправленных усеянных иероглифами гранок и печатное стихотворение, озаглавленное «До чего же я ненавижу женщин!» Естественно, большую часть времени мы посвятили предметам из Тель-эль-Амарны, разглядывая их как старых друзей, так хорошо знакомых нам по лондонским фотографиям. Здесь находилась и изящная маленькая головка из песчаника странной удлиненной формы — скульптурное изображение одной из шести дочерей Эхнатона. Тут же было и ожерелье, описание которого мне пришлось расшифровывать в то хмурое февральское утро: перед нашими глазами мягко светились ряды голубых васильков и винограда, красных фиников, желтых и белых цветочных лепестков.

Во второй половине дня мы добрались до Гизы17, и я узнала, что нам предстояло не только осмотреть пирамиды издали, но и побывать внутри одной из них — Великой пирамиды. Мне, как и многим другим, внушают страх замкнутые пространства, и эта экскурсия была очень тяжела для меня. Но не могла же я отступить в самом начале моих египетских приключений: раз остальные собирались войти, мне не оставалось ничего иного, как последовать их примеру. Итак, стиснув зубы и внушив себе, что Великая пирамида вряд ли выбрала именно вторую половину дня этого вторника, чтобы обрушиться, я вместе с остальными нырнула в узкий проход в северной стороне величественного сооружения.

Мне почему-то казалось, что усыпальницы в пирамидах расположены на уровне земли, но коридор вдруг резко метнулся вверх, и впереди можно было различить длинный наклонный проход, скупо освещенный несколькими тусклыми электрическими лампочками. Потолок коридора был очень высокий. Деревянные планки, прибитые гвоздями к скату, служили опорой для ног. Проводник шел впереди, а мы жались к нему, и когда большая летучая мышь подносилась во мраке над нами, едва успевали нагибаться. Добравшись до верха, мы очутились в царской усыпальнице и в молчании остановились перед огромной пустой гробницей — этим необыкновенно внушительным памятником прошлого.

Молча покинув усыпальницу, мы спустились немного вниз по скату и свернули в другой коридор, который тянулся в горизонтальном направлении и был настолько низок, что выпрямиться во весь рост в нем было невозможно. Он вел в другую, меньшую, комнату, расположенную под царской усыпальницей. Странно было стоять здесь, сознавая, что находишься в самом сердце пирамиды. Каменная кладка давила на нас со всех сторон. Наконец, мы отправились в обратный путь, и, по мере того как лучи солнца начали снизу заползать в коридор, я постепенно переставала чувствовать себя ничтожной, жалкой изюминкой внутри большой лепешки. Спустя два дня наша экспедиция покинула Каир.

Был уже вечер, когда мы подъехали к станции Мэллави. Вторую половину дня наш поезд шел вдоль западного берега Нила, пробираясь сквозь нескончаемые маисовые и хлопковые поля. Солнце накалило крышу вагона. Пытаясь уберечься от белых облаков пыли, мы проехали большую часть пути с закрытыми окнами.

Высокие известковые скалы на противоположном берегу сопровождали нас, они то удалялись вглубь, тс приближались к реке.

На платформе в Мэллави к нам подошел высокий и стройный египтянин, одетый в пурпурный вышитый плащ поверх безупречно белой туники. На голове у него был пурпурный шелковый убор. Он по-восточному приветствовал Джона и Гильду, дотронувшись пальцами сначала до лба, потом до груди, и только тогда пожал протянутые ему руки. Это был Хуссейн Абу Бакр — доверенный слуга нашего общества, ему было поручено отпереть дом экспедиции и сделать там все необходимые приготовления. За Хуссейном стояли его брат Абд эль Латиф, работавший поваром, и их племянник — юный Абу Бакр. Немного поодаль мы заметили еще троих или четверых местных жителей.

Джон и Гильда бегло и непринужденно говорили на арабском языке и представили всех нас. Хуссейн сообщил, что нанял две машины, чтобы доставить нас и наш багаж к берегу реки, до которого оставалось примерно около полумили. Джону пришлось подчиниться, хотя он терпеть не мог пользоваться машиной, если была даже малейшая возможность идти пешком. Все мы ухитрились поместиться в первой машине, а семейство Абу Бакр, весело улыбаясь среди груды чемоданов, следовало за нами во второй. Местные жители вприпрыжку бежали следом в облаке пыли. Было очень жарко и пыльно, мы устали, и это короткое путешествие на машине довело нас почти до полного изнеможения.

Миновав станцию, мы поехали по узкой высокой насыпи, которая вилась между расположенными в низине двумя полосками возделанной земли. Во время ежегодных разливов Нила эти поля затапливаются водой и покрываются слоем плодородного ила. И тогда высокие насыпи, пересекающие крест-накрест всю площадь хлебных полей, служат единственными путями, по которым можно передвигаться.

Кое-где насыпь, по которой мы ехали, развалилась, образовались глубокие лощины, и, проезжая по ним, колеса подпрыгивали. К тому же шоферу, видимо, доставляло удовольствие убеждаться в том, что он может повернуть на огромной скорости, не свалив машину вниз. Поэтому мы были очень рады, когда дорога, наконец, сравнялась с полями и мы увидели плескавшиеся у наших ног воды Нила.

Вечер выдался необыкновенно тихий. Позади нас солнце опускалось к горизонту. Далеко за рекой, отражаясь в воде, тянулся длинный ряд неподвижных пальм. Над ними возвышались отливавшие золотом скалы.

У шаткого причала стояла очень странная лодка. В течение долгих лет она обслуживала экспедиции, прибывавшие в Тель-эль-Амарну. Лодка длиной около двадцати футов18 казалась сколоченной из множества кусков дерева различных пород и размеров, что свидетельствовало о бесконечных починках. Вряд ли на ней сохранился хоть один кусочек материала, из которого она была сделана. На мачте был укреплен огромный парус, напоминавший небрежно свернутый зонт.

Преодолев чувство страха, мы забрались в лодку. В одно мгновение наши чемоданы оказались где-то на ее дне. Мы находились примерно в миле севернее той местности, куда направлялись, поэтому вначале нам пришлось плыть против течения.

По знаку Хуссейна местные жители, выстроившись в один ряд, ухватились за длинную бечеву, прикрепленную к носовой части лодки, и потянули ее вдоль берега по изрядно истоптанной дороге. Старая фелюга, переполненная пассажирами и чемоданами, не спеша последовала за ними. Уровень воды казался близким к бортам, что, конечно, не радовало нас. Иногда люди, тянувшие бечеву, шли почти рядом с водой, и берег возвышался над их головами. Порой же дорога вела круто в гору, и они были вынуждены идти под Жгучими лучами заходящего солнца. Капли воды, отлетавшие от бечевы, сверкали, точно драгоценные камни. Хуссейн сидел у руля, старательно направляя носовую часть лодки в сторону от берега.

Мы свернули немного вправо. На восточном берегу скалы переходили в мыс, который отвесно спускался к воде. Ряд стройных пальм, росших у его подножия, тянулся вдоль берега. Джон прервал молчание: «Вон северная граница нашей местности». Мы уставили вдаль и увидели, что нас отделяла от этой местности золотистая поверхность воды, а лодка тем временем поравнялась с заставой города. «А там, — продолжал он, указывая на юг, где подернутый вечерним туманом и казавшийся тусклым, серым и низким виднелся другой, погруженный в воду мыс, — южный. Приплыв сюда в первый раз с юга, Эхнатон обогнул эту скалу».

Мы находились у северного мыса. Люди, тянувшие бечеву, остановились и подтянули лодку к берегу. Затем они тщательно закрутили кольцами веревку. Двое из них вошли в лодку и, как-то умудрившись уместиться на среднем, предназначенном для гребцов сиденье, извлекли пару нетесаных весел. Фелюга теперь направилась к крошечному причалу, который находился тут же, чуть южнее мыса.

Было очень тихо, прохладно и необычайно красиво. Никому не хотелось нарушать молчания. Солнце зашло. Теперь мы могли разглядеть на фоне деревьев несколько фигур в белой одежде, засуетившихся при нашем приближении. Кое-где над нарядными, легкими, как перышко, пальмами стелилась голубая дымка.

Слегка поскрипывая, фелюга причалила к берегу; Хуссейн и двое гребцов, подав нам руки, помогли выйти на берег. Узкая тропинка круто поднималась, и мы гуськом двинулись по ней. Наверху тропинка вилась под густой сенью пальм. Вскоре она привела нас к другому, более удаленному от берега ряду пальм. Мы снова оказались в полосе вечернего света. Перед нами раскинулось море коричневых песчаных дюн, а у самого его края, подобно длинному низкому кораблю, плывущему на волнах, возвышался дом, в котором нам предстояло найти приют. Дом был коричневый, как и песок, на котором он стоял, беспорядочно спланированный, но приветливый. Кто-то шел нам навстречу, освещая в темноте путь фонарем.

Скалы над домом начали вновь светлеть, и по мере нашего приближения к дому они постепенно снова обретали пурпурную, розовую и золотистую окраску в странном, запоздалом отблеске заката.

Глава пятая