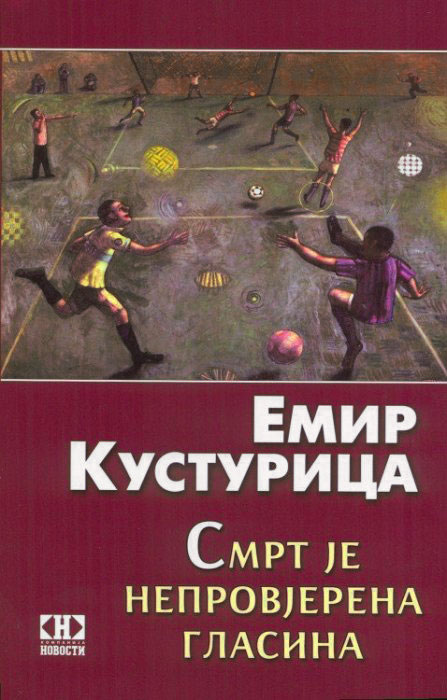

Эмир Кустурица

Смерть как непроверенный слух

Аннотация

Автобиография Эмира Кустурицы.

Прекрасные живые уличные сценки Сараево, отличный разговорный язык, и — немного занудства, когда автор вспоминает, что он великий режиссер и неплохо б рассказать чего-то о «своем творческом пути». Подробности истории югославской войны, внезапно ставшие актуальными…

Эмир Кустурица

Смерть — непроверенный слух

Яну, Дуне, Стрибору и Майе.

Человек склонен к забвению, и техника его, со временем, стала просто таки примером человеческой изворотливости. Если бы забвение не притупляло так повелительно пугающие мысли, давая разуму возможность с ними разобраться, мозг превратился бы просто в помойку. Да и, без забвения, смог бы следующий день вообще наступить? Что, если б нам приходилось переживать страдание как непрерывный поток из сердцевины души, и забвение не окутывало бы тяжелые моменты нашей жизни, будто облако, затмевающее солнце? Не пережить бы нам такого никак. Так же и с вещами, доставляющими великую радость. Без анестезии забвения, мы б просто дурели от счастья. Только забвение может постепенно смягчить боль потерянной любви. Допустим, засветит вам соперник затрещину на школьной перемене и завоюет симпатию девочки, в которую вы оба влюблены, ведь только забвение сможет потом излечить безвозвратную любовную потерю? Рана излечится так же, как на фотографии со временем тускнеет глянцевый блеск фотобумаги. А как переживает человек исторические потрясения? И до и после них царит забвение. Готовность толпы забывать причины великих исторических поворотов и принимать реваншистские идеи за истину побудила меня для понимания причинно-следственных связей учитывать забвение. Когда я, перед войной в Боснии, видел, как клерикал-националистов называют главными борцами за многонациональную Боснию, лишь для того, чтобы осуществить военно-стратегические цели великих сил, наплевав на потери всех, кроме стороны, эти цели обслуживающей, то понял я истину, что забвение это запруда, куда стекаются беглые мысли из прошлого, и из будущего тоже. Так происходит, потому что мало что в содержательном смысле меняется в человеческой жизни.

После мучений балканских войн и ближе к концу бомбардировок Сербии, я тоже начал практиковать забвение, или, по крайней мере, стараться выдавливать угнетающие мысли. Как раз тогда я начал читать первые лекции и гостил у меня один продюсер, в девяностые годы работавший в Голливуде. Он напомнил мне о существовании такого рода забвения, которое ведет к отрицанию истины. Когда Джонатан, во время Кустендорфского кинофестиваля, включил телевизор и посмотрел русскую программу на английском языке, то пришел человек в большое смущение. Увидел он по телевизору документальный фильм, показанный к годовщине борьбы против нацизма. Сильно взволнованный, пришел он в мой дом и сказал:

— Я думал, что это мы, американцы, освободили Европу от нацизма, а из того, что показывает русское телевидение, следует, что это освобождение без них никак не произошло бы?

— Так ведь не то, чтоб много народу потеряли русские в войне против нацизма, всего каких-то двадцать пять миллионов человек, ерунда, — попытался я донести приятелю эту историческую истину в анекдотическом, преуменьшенном виде.

Боялся я, как бы уважаемый гость не обиделся и не подумал, что тем самым я указываю на пробел в его образовании. Ну, то есть, было очевидно, что пробел этот в его голове произвела пропаганда, и привычку, созданную постоянной обработкой, уже не сломить. Ведь, захоти он выбраться из этой пропасти, то начал бы сомневаться во всем, может, даже и в ценности кока-колы, гамбургера, да и самого Голливуда.

— Лучше забудь все, что услышал, ведь если признаешь этот несомненный факт, придется тебе пойти на переоценку всех своих знаний и представлений, а оттуда уже и до помешательства недалеко. Лучше уж живи с теми представлениями, к которым привык, — сказал я ему по-дружески, а он так меня и не понял, и только улыбнулся.

— Хорошо все же, что я пишу эту книгу, — подумал я после этого. — Пусть останется хоть какой документ о моей жизни. А то получится, как с участием русских в борьбе против нацизма, и кто-нибудь вспомнит обо мне как о пекаре, или, не дай боже, слесаре.

Так, мой голливудский приятель углубил идею о вневременной природе забвения. И это заставило меня задуматься, и как это люди раньше не видели в плесневелом сыре творение истории, раз плесень существует, и дольше самого сыра? Тут важно понять, отчего из великих кризисов происходят войны, а люди, едва выкарабкавшись из исторических изломов, обнаруживают удивительные вещи. Ну так почему антибиотики не были открыты вплоть до Второй Мировой войны? Хотя скрывались в плесени? Потому что это тайное знание искусно скрывалось забвением. Воспоминание, освещающее комнату забвения дневным светом, не открыло двери и не позволило потаенному смыслу пройти коридором памяти и предоставить себя в распоряжение разума.

Кризисы и войны заканчиваются, и забвение, со временем, становится утешением. Потому что, не будь забвения, разве смог бы человек свыкнуться с извращенными идеями современного мира. Как можно, например, согласиться с войной во имя гуманности? Когда принадлежишь к маленькому народу, который отказывается безропотно следовать идеям народов больших, и, в разгар передела мира, слишком часто спрашивает себя: «А где в этой истории место для меня?», то могущественные силы станут бомбить тебя бомбами, и назовут их ангелами милосердия. И забвение, позднее, поможет с этим примириться. Потому что, чем быстрее забудешь о том, как получил по носу, и чем раньше сведешь множество вопросов к одному, то есть, спросишь себя «Где в этой истории я?», тем быстрее сможешь двинуться дальше. Чем скорей забудешь, как был избит на школьном дворе, тем быстрее влюбишься опять. Забвение есть разновидность воспоминания, основа его основ, на него делают ставки и в истории, и в играх. И не только в случае носа, разбитого за плохое поведение.

Когда я был подростком, молодые люди на площадях Нью-Йорка, Лондона и Парижа ждали в очередях появления новых пластинок Битлз, Спрингстина и Дилана. Вместо авторских произведений, сегодня тинэйджеры ожидают I-phone number 4. И тут, снова, помогает забвение. Спрячешь Дилана в забвении, и станет легче жить с тем, что сейчас в центре внимания вещь, а не вызывающие восхищение юноши, которые поют о любви, свободе, и борются с неправдой. Забвение играет решающую роль в понимании основных законов научной культуры, готовой архетипическую культуру спрятать в подвале музейного запасника. Те, кто продвигают I-phone, конечно же, создали свою игрушку не из-за человеческой склонности к забвению, но им помогло то, что человек склонен забывать, и в залах ожидания, где царит забвение, всегда хватает места для молодых людей, раздавленных временем.

Несмотря на то, что я и сам принадлежу к тем, кто верит, что забвение является спасительным для выживания, мне хотелось бы отойти от современной устремленности к забывчивости. Нынешняя толпа следует куриному образу жизни, и помнит лишь происходящее между кормежками. Больше всего потому, что забвение стало основой теории «конца истории», которая овладела миром в девяностых годах прошлого века. Барабанщики либерального капитализма внушали нам, что веру в культуру и национальную идентификацию стоит оставить ради стихии технологической революции, которая станет направлять все течения нашей судьбы, и что рынок станет для нас регулятором важнейших жизненных процессов. Их напористость побудила во мне желание свести счеты с памятью, а заодно и разобраться с забвением.

Хочу написать книгу и постепенно вымести закутки мозга, в которых блуждают воспоминания, те, что, при помощи моих ангелов-писателей, научили меня мыслить и говорить, и высветить в этой мешанине, будто солнцем среди облаков, то, что иначе скрылось бы в безвестности. Не хотелось бы допустить чтобы, после того как я отправлюсь в вечный путь, постукивания души моей оказались навсегда недоступными, пока кто-нибудь из любознательных потомков не попытается установить со мной связь, желая разгадать тайну своего происхождения. Хочу избежать непонимания, и судьбы абонента мобильной связи, которому друзья и родные безуспешно пытаются дозвониться, не зная, что его уже нет среди живых, пока после бесконечных гудков не раздастся голос телефонной барышни, и не скажет:

«Вызываемый абонент в настоящее время недоступен…!»

Земля и слезы

В тысячу девятьсот шестьдесят первом году Юрий Гагарин полетел в космос, а я пошел в школу. Полет первого человека во Вселенную готовился долго, и Гагарину помогала целая команда специалистов. Что же до моей отправки в школу, то она легла на плечи одной моей мамы. Отец в то время был в Белграде, в командировке. Сенка поставила котел, согрела воды, и усадила меня в корыто. И, пока хозяйственным мылом терла она мои плечи, вдруг услышал я, что она плачет.

— Ты почему плачешь, Сенка? Может, это тебе завтра в школу, или, все таки, мне?

Мама ответила, вытирая слезы:

— Я не плачу, сынок, просто жаль мне, что с завтрашнего дня начнется у тебя новая жизнь!

Причин маминого плача я не понял, но вот что касается новой жизни, уже следующим утром все стало ясней…

Шагал я к школе, и рассматривал каменные ступени, выглядевшие так, будто они залиты водой. Было это похоже на интермеццо сараевского телевидения, в постановке Яна Берана, с музыкой Войина Комадины. Я чувствовал себя скорей водолазом, чем учеником, впервые идущим в школу. Знал я, что выгляжу смешным. Длинные рукава моей из черного шелка кроеной тужурки были очень уж забавными. Подвернул я себе эти рукава покороче, но они, из-за гладкости ткани, все норовили развернуться обратно. Дорога в школу заняла у меня целую вечность, хоть и находилась она в трехстах шагах от нашей полуторакомнатной1 квартиры. Думаю, Гагарин быстрей добрался до космоса, чем я до начальной школы «Хасан Кикич».

Первого школьного урока мы ждали в школьном дворе. Один большеголовый рыжий ученик постарше предупреждал новичков об опасности, грозящей от местной шпаны. В школе он был известен тем, что три раза оставался на второй год в третьем классе. Непреодолимой препоной для его развитии стало понимание смысла понятия «разница». Когда спрашивали его, какая разница между курицей и коровой, он отвечал:

— Знаю я, что такое курица. Знаю и корову, но не понимаю, что это — разница?

Намерение этого обалдуя защищать учеников показалось мне симпатичным. Одного я только не понял, почему за это я должен отдать ему свой завтрак? Рыжий протянул ладонь, ожидая, что я положу туда выданные мне на завтрак деньги.

— Ты, головастый, тебе говорю, дурака-то не включай!

— Я, что ли? — начал и вправду придуриваться я.

— Смотрите, какая у него башка! Шмелю и за год не облететь!

Все расхохотались, а я толкнул рыжего в известь, которую рабочие размешивали, чтобы подновить школьный фасад, и убежал в школу.

Целый день в школе я испуганно озирался, не переставая думать о том, что в любой момент меня может найти рыжий. И тут услышал женский голос, превративший мой страх в сладкий трепет. Вдруг все стало как в сказке.

— А у меня отец полковник контрразведки югославской армии.

От отца я знал, что такое разведка, знал и про войну, но никак не мог сообразить, что может значить «контрразведка». Был я глуп, как тот самый хулиган, чьей жертвой я мог стать в каждую секунду.

— Мой папа перед тем, как его перевели в Сараево, охранял собаку Тито!

— А сколько у Тито собак?

— Не знаю, папа никогда не говорит о работе. Вечером он будет меня встречать у школы. Видела я, что произошло, и, думаю, что угрожает тебе опасность. Так что, если хочешь, можешь вернуться домой с нами.

Это новое неизвестное ощущение оглушило меня, будто яркий свет, включенный мамой, чтобы разбудить меня в школу. В такие моменты мне еще очень хотелось спать, но я, наперекор, заставлял себя кривой взгляд превращать в улыбку. Я рано понял, как важно, чтобы человек просыпался как следует. Думаю, приятней все же проснуться, чем не просыпаться. И Снежана эта была похожа на пробуждение. Чувство, посетившее меня около нее, только усиливалось страхом, что вот-вот может появиться головастый.

Стоял я в очереди за булочками, и ученики за моей спиной возмущались. Негодование их вызвал мальчик, слышащий лишь стук своего сердца, и видящий только большие черные глаза и длинные светлые волосы. Были у ней светлые волосы, доставшиеся от мамы-словенки, которая стремглав носилась по кривым горицким улочкам. Парней постарше на улице случай снежаниной мамы вдохновлял на сочинение любовных теорий:

— Бабы, которые ходят быстро, в кровати лучше тех, кто еле плетутся.

— Это чистая глупость, бабы, которые по жизни неторопливые, в кровати — метеор!

— Э, братан, если б скорость была важна! Качество, техника, чувак, вот в чем прикол! — подключалась третья партия горицких безработных.

Дискуссии эти доходили до точки кипения. Часто у противоборствующих партий едва не доходило до драки из-за важных вопросов, связанных с сексом. Я же сначала подумал, что разницу между этими двумя теориями трудно описать. Поскольку никак не мог себе вообразить, как это, когда кто-то в кровати быстрый, а ходит почему-то медленно. Мне это напоминало неторопливую походку тигра, который сперва ударом лапы сваливает жертву с ног, и только потом ее пожирает. Разница только в том, что здесь речь шла не о еде. Отсюда выходит, будто я на стороне тех теоретиков любовной техники, что выступали за неторопливую походку перед попаданием в кровать. А это было не так. Никогда не мог понять, почему это я болею за футбольный клуб «Сараево», а не за «Желью», например. Слово секс звучало похоже на кекс, легко запоминалось, но значение его было мне неясно. Рассматривали они снежанину маму жадно, свистели ей вслед, но боялись ее отца. Едва завидев, как этот офицер возвращается с работы, все хулиганы прятались по домам. Когда этот двухметровый черногорец шел по улице Ябучицы Авды, выглядел он прямо будто из телевизора, где расхаживал бы по аэродромной дорожке перед строем солдат, ожидающих скорого приезда товарища Тито. Когда я смотрел, как он пролезает под бельем, сушащемся на веревке между нашим домом и акацией в конце двора, то мне казалось, стоит ему чихнуть, как все оставшиеся листья с акации осыпятся и осень наступит раньше времени. Такой он был сильный, этот снежанин папа.

Мой утренний путь до школ происходил теперь быстрей полета Гагарина в космос. Взбегал я в гору пулей и еле дожидался школьного звонка, означавшего миг, когда я увижу Снежану. Со скоростью происходила странная штука: если на пути в школу применялась гагаринская скорость, то возвращение напоминало замедленный фильм. Снежанин папа держал меня за руку, и брови его были словно проволочно-жестяные козырьки над бедными домами в Горице. Чтобы скрыть смущение, я стал измерять шагами все основные расстояния на Горице. Таким способом я прятался от взгляда снежаниного папы. Когда я поднимал голову, мне казалось, что он говорит со мной с крыши небоскреба JAТ на улице Васи Мискина, такой он был высокий!

— Тебя, малыш, никто и пальцем тронуть не посмеет! — говорил он, а я молча улыбался и мне хотелось, чтобы путь домой длился дольше гагаринского полета.

Снежана училась в классе 1-В, на втором этаже, так что видеться с ней я мог только на большой перемены. На маленьких переменках учительница не выпускала нас в коридор. То, что мне не удавалось видеть ее столько, сколько хочется, я наверстывал мысленно, ночью, когда мне не спалось, и одна только мысль о Снежане заставляла сердце биться быстрей.

Маму беспокоило отсутствие у меня интереса к школьной программе, и она не пропускала ни одного родительского собрания. Чтобы не позорить ее перед женщинами, учительница разговор с ней оставляла на самый конец:

— Не знаю, что и сказать Вам, товарищ Сенка — говорила Славица Ремац.

— Будь он глуп, было б понятней. А так, ничего не остается, кроме как пытаться пробудить в нем интерес.

— И я не знаю, сестра, что мне делать, у самой не получается, а отцу как скажешь? У него нрав крутой, все нервы себе в партизанах поистрепал. Лучше уж промолчать.

Отцу часто приходилось задерживаться в командировках, возвращаться позже, чем ожидалось, и заново вникать в события семейной жизни. Сенка тогда рассказывала ему самое важное из произошедшего, в том числе и то, что ученик я так себе. А он говорил:

— Ничего, выправится еще, перед ним вся жизнь, — и шел спать, наверстывать бессонные ночи.

Многое в школе мне было непонятно. Никак не мог я взять в толк, для чего нужны уроки труда, или обще-технического образования, сокращенно: ОТО. Пока однажды учительница не сказала нам:

— Дети, сделайте, что хотите. Задаю вам свободную тему.

Тогда я решил сделать трансокеанский лайнер «Титаник», который видел в одноименном фильме. Этот фильм относят к жанру драмы, а я-то думаю, что это была чистая трагедия.

Когда я садился на скрипучее сиденье кинозала Дома милиции, мама показывала мне на часы и шепотом говорила, что заберет меня за пять минут до конца фильма. В большом зале показывали всякие приключенческие фильмы, но бывали и исторические тоже. Только однажды показали «Великого диктатора» Чарли Чаплина, а вместо журнала поставили комедию-короткометражку о том, как Чарли угодил в революцию. Пока я смотрел фильм, Сенка ходила помогать своим отцу и матери, жившими в большом доме на улице Мустафы Голубича 2. Между ним и Домом милиции находился заросший крапивой двор и старый высохший фонтан. У маминой мамы был рак гортани, звали ее Ханифа, и деду Хакии не нравилось, что дочка все время пристает к нему с гигиеной. Встречал он Сенку словами:

— Тебе б, дочка, лучше в свободное время в кино сходить, чем у нас тут мучиться! Тебе что, своего дома не хватает!?

Пока она отскабливала пол на кухне, он разглядывал лохань с водой и говорил:

— Эх, эх, другие толкутся, а с тебя пот рекой…

Никто не понимал, что это значит, но все знали, что это у него такие присказки к разным рассказам.

Мамину маму мы называли мамулей, а не бабушкой или бабкой, как остальные. Умывая и расчесывая больной старушке волосы, дочка теребила отца, чтоб он рассказал нам об умыкании, происшедшем в Доньем Вакуфе. Дед, тогда еще юноша, с помощью братьев и пистолета марки «маузер» выкрал нашу мамулю из ее родительского дома. Он был бедняком, а будущий тесть богатым купцом, который и слышать не хотел о свадьбе. И даже больная мамуля сладко смеялась этой истории, в которой играла главную роль, хотя смех причинял ей боль, потому что доктора удалили ей часть гортани. Дед мой хаживал от смерти на волосок. Был он высоким и могучим, и я верил, что, когда вырасту, стану похожим на него. Больше всего мне нравилась фотография, где он в полицейской форме королевства Югославии. Когда я спросил его, что это за одежда, он сказал мне:

— В сорок первом году я из-за этой формы мог голову сложить. Предупредил меня в ночь перед акцией в Вакуфе один усташ2, мой школьный друг: «Беги, Хакия, получил я приказ завтра тебя ликвидировать!»

— А ты что сделал?

— Сбежал в Сараево и спас себе жизнь!

Одиннадцать раз оставляла меня мама в Доме смотреть «Геркулеса» со Стивом Ривсом в главной роли, и всякий раз, возвращаясь домой, я изображал сцену разрушения греческих храмов. Связывал два кресла за деревянные ножки, и рывком веревки обрушивал кастрюли, горшки и другие предметы, поставленные на их спинки. Все для того, чтобы изобразить сцену, в которой Геркулес, привязанный цепями к колоннам храма, символично вырывается на свободу. Дергает цепи, и храм рушится. Один раз я решил устроить это представление во дворе, но от волнения и напряжения пукнул. Было мне очень стыдно, что все так смеются, а отец утешал меня, лежа на диване, после дневного сна, в хорошем настроении:

— Да не переживай ты так. В Англии все так делают, как приспичит, просто добавляют: «Sorry».

Очень сильное впечатление произвел на меня фильм о том, как затонул самый большой корабль в мире. Испуганный сценами человеческого страдания на этом корабле, а также от страха перед концом света, решил я построить свой собственный Титаник. В фильме меня больше всего поразили сцены с тонущим кораблем. Вода врывалась в спальни, кухни, коридоры, рестораны, везде, где раньше происходила обычная человеческая жизнь. Думал я о том, что в нашей квартире подобное несчастье покончило бы с нами всеми за мгновение ока. Если бы наша полутора-комнатная квартира на улице Ябучицы Авды была Титаником, вода прорвалась бы через окно кухни, где спал я, через коридор залила бы комнату, где спали папа с мамой, и конец истории. Как и большинство детей, я боялся катастроф и судного дня. Всего того, что называлось «концом света», и пытался придумать, как бы защититься от этого страшного конца. Думал я, что если вода окажется в наших комнатах, лучше бы всем нам превратиться в рыб. Когда я рассказал об этом отцу, он улыбнулся.

— В рыб превратиться, хм. Разумно, — сказал он. — Тогда никто не говорил бы «молчит, как рыба», будто рыбы просто так молчат, а они ведь молчат, потому что им все ясно!

Долго собирал я материал для своего Титаника. Из табурета, сделанного моим дедом в Травнике, чтобы женщинам было на что присесть с чашечкой кофе, отломал я деревянную ножку и сделал из нее мачту. После соседка Велинка, зайдя к маме выпить кофе, села на него и грохнулась. Огорчилась она синяку на заднице, и сказала:

— Видишь, Сенка, как бывает — стоит из боснийской трехногой табуретки выдернуть ножку, как все катится к чертовой бабушке3.

На Потекии купил я фанеры, а из отцовской рубашки, привезенной им в пятьдесят седьмом году из Англии, скроил паруса. Захоти я корабль побольше, дома у нас стало бы пусто, как в здании местной управы Горицы. Больше всего я мучился с тем, каким сделать корпус. Разглядывая фото «Титаника» в школьной энциклопедии, я, сам не знаю почему, представил себе Титаник с парусом, что, конечно, истине не соответствовало. И решил я такой корабль создать, как бы, по мотивам настоящего Титаника.

Отец был в командировке и не мог мне помочь. Он был занят на работе важными вещами и часто ездил в Белград. Из школы я бежал сразу домой, чтобы продолжить строительство Титаника, даже в футбол бросил играть. И опять изменилось мое видение времени. Больше не пытался я измерять время, сравнивая его с скоростью, с которой Гагарин покорял космос. Сердце мое билось быстрей обычного, когда я находился около Снежаны Видович и время тоже летело страшно быстро. Вроде, только встретились, а уже пора расставаться. Например, перемена кончилась, или мы дошли уже до ее дома. И только время, которое я проводил, работая над Титаником, замирало совсем. Вот ведь удивительно, думал я. Будто оказываешься в каком-то ином мире, в стране, где из часов вытащили стрелки. Только начинал я делать свой Титаник, как сразу переселялся в мир, не имевший ничего общего с поскрипыванием лебедки за окном, не было и деревьев, гнущихся на ветру, не чувствовал я голода, мог долго обходиться без сна. Наверное, так же чувствовал себя и Гагарин во Вселенной.

— Вот так и живут художники, наплевать им который час, полночь или рассвет, забывают они про еду. Люди искусства живут своей жизнью, затворяются в своем мире и другого для них не существует! — пояснял мне со знанием дела отец про художников и искусство.

Мне же время, потраченное на Титаник нравилось почти так же, как время, проведенное со Снежаной. Каждый вечер точно в пол-седьмого я оставлял работу и выходил на улицу. В это время Снежана Видович возвращалась домой. Спрятавшись за ступенькой лестницы, я кричал:

— Бууу!

Она останавливалась и говорила:

— Ах.

Тогда я, ни говоря ни слова, целовал ее и пулей мчался домой. Ходил я каждый вечер целовать ее так, как взрослые по утрам ходят на работу.

Подготовка деталей корабля длилось долго, а потом у меня возникли большие сложности с клеем. Детали из фанеры и дерева я клеил клеем Охо, довольно дорогим, и поэтому картонную палубу решил склеить простой мукой, размешанной в горячей воде. В результате, схватилось лучше всякого ожидания. Не было никого, кто не поражался бы моему Титанику.

Гагаринская скорость достижения Вселенной снова пришла мне на ум, когда я шел в школу. Нес я свой Титаник и думал, что скоро увижу Снежану Видович. Когда мы выставили свои работы на столах, я, волнуясь, объяснил учительнице:

— Будь у меня еще день, Титаник получился бы лучше.

Славица Ремац нежно дернула меня за ухо и сказала:

— Вот, парень, ведь можешь же, если захочешь. Передай Сене, что получилось. Проснулся в тебе интерес.

Снежана на перемене зашла в наш класс. Посмотрела на работы и приободрила меня:

— Твоя работа просто чудесная. Остальные по сравнению с ней — чушь собачья!

В школе я получил пятерку.

Я бежал вниз по крутой улице, спускающейся от школы к дому. На самом деле, это была необычная улица. Называлась она Горушей, и посреди нее были ступеньки. Район, где я жил, был очень характерным для Сараева. Улицы там возникали на месте крутых спусков и водостоков. Все они были узкими и скатывались вниз к Титовой улице. С гордостью держал я в руках перед собой полутораметровый макет. Полученная пятерка и этот мой Титаник вызвали во мне то, что взрослые называют человеческой гордостью, настроение было праздничное, и впервые никто не должен был говорить мне, что надо держать голову высоко, не горбиться, в общем, все, чем так надоедали мне каждый день. В Сараево люди чаще всего ходят по улицам сутулясь, потому что им все время то слишком холодно, то жарко. Выглядят так, будто метеорологическая ситуация пригибает их к земле. Я и сам из-за холода все время старался съежиться, чтобы стать меньше и не так мерзнуть, а во время жары тащился по Горуше и другим улицам еле-еле, будто мышь. Думаю, что из-за этого стеснения позвоночника, а также из-за чего-то другого, мне не доступного, люди в Сараево часто обращаются друг к другу: — Ты, мышь.

Вприпрыжку бежал я нахоженной дорогой домой, совершенно уверенный в том, что Юрий Гагарин в вопросах быстрого пересечения пространства по сравнению со мной просто дилетант. Влюбленный в Снежану Видович, гордый своим Титаником, хотел я быстрей попасть домой и порадовать маму. Ведь папа был в командировке.

Иногда я останавливался перевести дыхание. Титаник в моих руках выглядел так, будто он больше меня. Пол-метра в ширину, почти столько же в высоту. Увидел я маму, вешающую простыни на веревку между окном и акацией. Она снимала с веревки сухое белье, а мокрое вывешивала, чтоб оно успевало высохнуть к ее возвращению с работы. Работала она бухгалтером на Строительном факультете, и когда кто-нибудь спрашивал ее:

— Как дела? — всегда отвечала: — Нормально, доконает меня эта работа.

Помахал я ей рукой, но она меня не заметила. Закрывали меня от нее простыни, раздуваемые ветром, будто паруса, влекущие невидимый парусник, на котором плыли мы все.

Спрыгнул я со ступенек, и напрямки, еще быстрее, побежал вниз по склону. Как-то упустил я из виду, что гордость и высоко поднятая голова плохо вяжутся с наклонной местностью. Зацепился я ногой за какой-то камень, и, падая, повернулся, чтобы упасть на правую руку, а в левой держал Титаник. Заорал я от боли в суставе правой руки, и сквозь паруса, получившиеся из отцовой рубахи, увидел небо. Тогда впервые в жизни я сказал:

— Черт бы драл это небо!!!

Те сто метров вниз по склону представляли собой длиннейший и тяжелейший путь, с которым мне надо было справиться.

Я плакал и стонал от боли и напряжения. Титаник стал тяжелее настоящего корабля, потому что море было сильней моей левой руки. Во рту я чувствовал вкус глины, размоченной моими слезами; будто поцеловал землю, на самом же деле я говорил:

— Черт бы драл эту землю.

Соседка Велинка пила кофе на балконе третьего этажа, увидела меня и крикнула маме:

— У тебя там ребенок плачет, весь скрюченный от боли, ползет и держит в руке какую-то деревяшку, высоко над головой!

Когда подошла мама, я заплакал еще сильней. Она отряхивала мою распухшую руку, а я спросил ее:

— С ним все в порядке?

— С кем?

— С Титаником?

— Все хорошо, сынок, не беспокойся, все будет в порядке.

Пока меня вели в больницу, мама несла Титаник так же, как и я. Торжественно, несмотря на то, что волновалась из-за моей руки. Даже с доктором, установившим перелом сустава, разговаривала, крепко держа Титаник в руках. Ассистент наложил на руку гипс, и мама отвела меня домой. Боль в руке никак не проходила, но мне было не жаль. Ведь теперь не надо было идти в школу.

Учительница передала мне, что я не должен пропустить ни одной домашней работы. Снежана писала эти задания со мной вместе, и мне уже не хотелось, чтобы рука побыстрей срослась, особенно когда Снежана доставала вязальную спицу, засовывала ее под гипс и чесала там, где чесалось.

Договорились мы, что я буду диктовать задание, а Снежана записывать. Смотрел я и думал, ну почему у меня не сломаны и вторая рука, и обе ноги, тогда Снежана всегда писала бы мои задания. Никогда раньше, и позже тоже, мой почерк не был таким красивым.

Отец снова вернулся из командировки. Он очень огорчился из-за моей сломанной руки. Поцеловал меня и обещал, что сводит в Илиджу, купаться в бассейне, когда придет время. Знал он, что это меня порадует, потому что именно из-за этого бассейна я разок получил от него по шее.

Перед дневным сном, на кухонной тахте, отец детально рассмотрел макет Титаника. В сомнении покачивал головой, заглядывал внутрь Титаника, и сказал мне:

— Отличная работа, только, кажется, корпус тяжеловат. Смотри, поосторожней с ним! Не знаю, выдержит ли клей. Так и во всем нашем социалистическом строительстве…

В день, когда я снял гипс и почувствовал, что моя рука стала невесомой, отец вернулся поздно ночью, в хорошем настроении и верный старой привычке приводить в таком состоянии домой пьяных друзей. Я закрыл глаза и притворился, что сплю. Отец пошел в комнату и разбудил маму:

— Вставай, Сенка, сегодня вечером Насер перешел с русской стороны на американскую!

Мама встала и повела себя так, будто возле нее стоит бочонок белого вина, а не муж. Была она к нему строга. Не принимала во внимание тревогу маленького человека за большую историю. Старалась оставить меня вне магистрального исторического пути:

— Не ори, дурень! Ребенка разбудишь, ему завтра рано в школу!

Его друг с козлиной бородкой сел на табурет, возле моего корабля и зажмуренных глаз, и каждое отцово слово сопровождал вопросом:

— Хорошо, а ты что предлагаешь?

— Ничего ты не понимаешь, — говорил отец.

Мама говорила отцу:

— Неужто везде должна быть эта твоя политика, что, мир без нее пропадет, что ли?

Отец говорил:

— Считаю, что серьезно нарушено равновесие в мире, дай мне выпить.

— Убирайтесь вон оба, разбудите ребенка.

— Что ты предлагаешь? — спрашивал моего отца человек с козлиной бородкой, и он сказал:

— Предлагаю, раз мы не можем поменять мир, надо поменять кафану4

— Пошли вон отсюда! — шептала мама, которую обидело, что отец сравнил наш дом с кафаной.

Отец поцеловал меня, не зная, что я не сплю, а его приятель постоянно задавал тот же вопрос:

— Что ты предлагаешь, Мурат?

Отец не отвечал, а человек встал со стула и, с трудом удерживая равновесие, заплясал как Чарли Чаплин в фильме «Золотая лихорадка». Из-за его серьезно нарушенного равновесия, его мотало, как на качелях, сначала в одну сторону, потом в другую, и так несколько раз, пока из спальной раздавались приглушенные голоса, там мама с отцом ругались из-за Насеровой измены. Отцовский друг, конечно, в конце концов потерял равновесие и зацепился за мачту Титаника. Я смотрел на это сквозь прищуренные веки и готовился как Муфтич, вратарь клуба «Сараево», прыгнуть к Титанику и предотвратить катастрофу. Корабль закачался, и уже накренился, падая, но он успел с пола схватить его за днище. И, возвращая мой корабль на радио, сказал:

— Не дай Боже случиться второму затоплению Титаника.

Я на своей тахте вздохнул с облегчением и накрылся одеялом с головой, чтобы человек с козлиной бородкой меня не видел. И именно когда, казалось, все опасности уже позади, человек с козлиной бородкой поставил точку в истории моего Титаника. Выходя, он хлопнул дверью на кухню так, что вибрация по тонкой социалистического строительства стенке передалась радиоприемнику, а с него на корабль. От этого мой Титаник упал, в падении сломал мачту, а клей из муки, оказалось, не так уж хорошо держал палубу. Перед моими глазами погибал мир. Долго я плакал той ночью и, в конце, сказал:

— Черт бы драл социалистическое строительство.

Как я в первый раз не увидел Тито

В тысячу девятьсот шестьдесят третьем году я впервые пересек границу СФРЮ. Мы с Сенкой отправились в долгий путь в Польшу, где жила моя тетка Биба Кустурица. Муж ее, Любомир Райнвайн Бубо, был корреспондентом Танюга в Варшаве, а сама она работала в Международном Рабочем Институте. Для моей тетки это была не только вторая уже заграничная работа, но и второй муж. После развода со Славко Комарицей, генеральным консулом Югославии в Берне, она опять вышла замуж. По этому поводу я спросил отца:

— А что это значит, что тетка Биба перелезла с коня на осла?

Отец любил, когда я брал с него пример и рассуждал логически, и этот новый теткин муж ему тоже не нравился:

— Что-то, малой, многовато ты спрашиваешь для своего возраста!

Не только приятели моего отца пострадали из-за любви к матушке-России. Поскольку в школе я учил русский, многие из учеников, с которыми мы ежедневно занимались вместе, были детьми заключенных на Голом Острове5.

— Хотел бы я работать на почте, чтобы каждый день бить штемпелем Тито по голове! — сказал мне по секрету Душко Радович, сидевший в классе передо мной.

Необычную профессию почтового чиновника, который штемпелем гасит марки с изображением Тито, он выбрал не потому, что был плохим учеником. Был он лучшим математиком школы, и все мы списывали у него домашние задания. Врезать Тито штемпелем он хотел за то, что его отец восемь лет отработал на Голом Острове… Рассказывая об этом штемпеле, он стучал кулаком по столу, сначала слегка, а потом все сильней. Похож он был на члена албанского культурно-художественного коллектива, в котором танцоры быстро впадают в транс, когда их начинает нести танец. Тщетно пытался я его утихомирить и предупреждал, что его выгонят из класса.

Я же товарища Тито воспринимал, как дорожный знак на нашей улице; потому что он присутствовал повсюду и везде был равномерно распределен. Отцовский друг инженер-электрик Сулейман Пипич утверждал, что Тито надо воспринимать как судьбу. После шашлыка в саду этого Сулеймана развернулась дискуссия о Тито. Мой отец говорил:

— Да это же обычный австро-венгерский аферист.

Инженер Пипич утверждал:

— Тито это наша судьба.

— Это чисто мусульманское понимание, у вас все судьба. Что этот Тито святой, что ли, какой-нибудь?

Как представитель технической интеллигенции, этот Сулейман в Судане пользовался плодами титовой политики неприсоединения. Заработал там денег и построил дом прямо над Башчаршией. И еще у него осталось, так что он ссудил нам денег на покупку «фольксвагена 1300».

— Я тебе, Пипич, вот что скажу, этот официантишка нам всем еще попортит жизнь, — говорил мой отец, а мама пугалась и постоянно дергала его за рукав:

— Мурат, у стен бывают уши!

— Пускай бывают, — говорил он. — Я свободный человек! А он обычный диктатор!

— Преувеличиваешь, Муро, — шептал инженер Пипич.

— На самом деле в сорок восьмом он сказал Сталину ДА, а мы-то все думали, что это было НЕТ. Его «Нет» означало «Да» Ялте, потому что там все уже давно было обговорено, а он тут корчил нам из себя героя. Все это обычная мимикрия!

Я не знал, что такое мимикрия, но слово диктатор было мне известно из фильма Чарли Чаплина. Хотелось мне понравиться отцу, и я спросил:

— Это, папа, значит, что он как Чарли Чаплин?

С опаскою ожидал я ответа, но отец сказал:

— Еще смешней, сынок, и гораздо печальнее!

Отец не любил Тито за то, что большинство его товарищей по партизанским временам, из-за их горячей любви к русским и Советскому Союзу, оказались на Голом Острове. Мой отец говорил маме:

— Он (Тито) невинных людей послал на Голый Остров, чтобы отмыться самому. Это же он сам их и учил любить Сталина и Россию. В этот лагерь на Адриатике Тито слал своих противников, чтоб отучить их от любви к Сталину. Он считал, что это лучший метод их перевоспитания, это он от Сталина научился, который тоже своих соперников ссылал в концентрационные лагеря.

Мой отец не пострадал из-за резолюции ИБ6, но был из Белграда возвращен в Сараево. По всему судя, страдал он по какой-то другой причине — одни страдают из-за ИБ, другие из-за ЕБ… Но главное, что в те времена возвращение из Белграда было для государственных чиновников наказанием. Мне он сказал, что причиной возврата была дружба с тогдашним зятем, который тоже подставился, когда Тито перестал любить Сталина. Лучше всего о моем отце сказала мама:

— Добрей моего Мурата не сыщешь, вот он и предается порокам, чтоб передохнуть от своей доброты.

Отец работал на госслужбе и доволен ей не был. Был он начальником Министерства информации Социалистической республики Боснии и Герцеговины, а потом и зам. министра. Хорошо знал английский, но больше всего нравились ему русские песни.

В этот вечер, после обсуждения Тито, я заснул у мамы на коленях, а отец пел «За Байкалом». Вместе с запахом жира с мангала, в сон мой проникла Снежана Видович. Она и раньше появлялась под звук русских песен, но на этот раз, в саду инженера Пипича, была она в совсем другом образе. Одетая в подвенечное платье, несла с собой какой-то обрубок орехового дерева. Узнал я в нем факел титовой эстафеты, которую пионеры, комсомольцы, крестьяне и рабочие, вручали Тито на день рождения.

— Это Титова эстафета, — сказала она мне. — А мы с тобой должны вручить ее Тито на его день рождения!

— А чего ты в свадебном?

Она ответила:

— Потому что мы с тобой станем мужем и женой!

Я сказал:

— Жениться согласен, но эстафету вручить не смогу, никак не получится, я же никакой не отличник, это первое, а второе: я Тито лично не знаю, видел его только на фото.

— Так, значит, не хочешь на мне жениться? — спросила Снежана, а я стал оправдываться:

— Как же не хочу, да я ради нас двоих готов на все!

— Тогда решай. Если хочешь моей руки, возьми эстафету и иди со мной, а если нет, то я пойду одна, а ты ищи себе другую жену!

Взял я эстафету в одну руку, другой схватил Снежану, и мы побежали вниз по Логавиной улице. Все вокруг взволнованно кричали: Тито! Тито! Все как наяву и я, ошалевший как угодивший в революцию Чарли Чаплин, смотрел по сторонам, держал в руках ту самую деревяшку и, наконец, проникся народным весельем, радостью, перешедшей из яви в мой сон. По аллее пошли мы к стадиону Кошево. Но там Тито не оказалось.

Снежанин папа, полковник Видович, тот, который с бровями как жестяные козырьки, вышел из толпы и сказал:

— По соображениям безопасности вынужден был изменить маршрут передвижения Тито, чтоб не получилось, как с Францем-Фердинандом!7

Полковник шепнул мне на ухо:

— Сидит дед в гостинице «Загреб» на Мариином дворе и ждет вас там, детки, поспешите!

Нашли мы его в прокуренном зале гостиницы, играющим в покер с толстой кубинской сигарой в зубах. Около Тито сидел какой-то карлик, чья голова была обмотана скатертью. Был тут и человек в белом, с шапочкой как у пекаря Кесича на голове, и один высокий арап. Остановились мы у стола Тито, взволнованные и запыхавшиеся, и он сказал:

— Здравствуй, маленький Кустурица, ну как же ты вырос, ничего себе!

А этот со скатертью на голове и арап говорили:

— Машалла, машалла, — а третий не говорил ничего.

Вместо порученного текста о любви, я, внезапно, эстафетой из орехового дерева ударил Тито по голове и заорал на него:

— Разве мы не договаривались, что ты будешь ждать нас на Кошево? Отвечай, диктатор хренов!

Ударил я его раз, другой, три раза. Кричал я во сне:

— Это тебе за Шибу Крвавца, это за Зулфу Бостанджича, за всех папиных товарищей, диктатор хренов!

Снежана Видович внезапно подобрала подвенечное платье и стала бить его ногами, а он только прикрывался.

— Почему не подождал нас, диктатор! Отвечай!? Отвечай!? — кричал я и в конце концов проснулся.

— Что с тобой, сынок? — спросила меня мама, а я ей ответил:

— Ничего, приснился мне Чарли Чаплин!

По пути домой отец за рулем машины часто смотрел в зеркало на мое лицо. Потом подмигнул и сказал:

— Ты мой сынок!

Это был для меня значительный момент.

Хотя значения этого слова я не понимал, но все же мне было обидно, что я еще не достиг половозрелости, как мои родственники: Эдо, Дуня, Сабина и Аида. Все они жили в большом доме дедушки на улице Мустафы Голубича дом 2. Этот дом был куплен на сбережения и приданое, которое дед все же получил после тайной свадьбы. Только вот не понимал я, на какие средства умудрялся он содержать такую громадину, которую построил какой-нибудь барон, судя по фонтану, сейчас заросшему бурьяном, и просторной террасе с мраморным полом.

Мама объяснила мне:

— С аренды, сынок.

Не знал я, что это значит, но видел, что живут там две семьи, которых зовут по-другому. Это были съемщики. Одни жили на втором этаже, у входа в большой коридор и звались Котниками, а другие назывались Бегичами и жили внизу.

Фасад этого дома потихоньку разрушался, но, как всегда бывает с красотой, обветшалость только подчеркивала ее, и здание запомнилось мне как самое в моем детстве чудесное.

Отец мой не был против, чтобы мы проводили в том доме выходные, но говорил:

— Везде в мире люди женятся и уходят от родителей, начинают собственную жизнь, а твоя семья, Сенка, живет в средних веках. Никак не оторвутся они от материнской юбки.

Был это один из редких случаев, когда мама соглашалась с отцом.

— Нету жизни в коммуналке, — говорила она и была горда нашей полуторакомнатной квартирой.

А мне эта коммуналка нравилась, потому что не было у меня ни брата, ни сестры. Когда я оставался ночевать у Эдо, Дуни, Сабины и Ады, мне казалось, что теперь они мои сестры и брат.

Сенкина мамуля на каждое мое посещение готовила картофельную питу из ржаной муки. Никогда, ни одна пита не могла сравниться с питой нашей мамули. Сенка говорила, что это из-за духовки и печки из листового железа, которую можно было топить и дровами и углем. Пока я ел, мамуля гладила меня по голове, а я спрашивал, что она держит в сундуке под кроватью, который мы еще называли «таинственным мамулиным сундуком». Трогал я ключ, будто на ожерелье висевший у нее на под воротником, и слушал, как она отвечает:

— Сплошные бриллианты с сапфирами, — и тихонько посмеивалась, насколько при ее болезни это было возможно. — Когда переселюсь на тот свет, оставлю все деткам.

Никто из нас не хотел, чтобы мамуля умерла, но Эдо, Дуня, Аида, Сабина и я лежали на животах и гадали, что же скрывается в «таинственном сундуке нашей мамули». И еще мы много мечтали о том, как распорядимся унаследованным богатством. Эдо сказал, что он превратил бы бриллианты в деньги и поехал в Лувр, смотреть картины великих мировых художников. Сказал мне, что в Париж стоит уехать только ради улыбки Моны Лизы! Я же хотел купить «Улицу снов». Так мы называли Штроссмайерову улицу, которая каждый Новый Год выглядела как детский рай. А Дуня хотела деньги отложить, чтобы, когда вырастет, у нее были сбережения на собственную семью. Аида мечтала стать Элизабет Тейлор, потому что у нее были фиолетовые глаза, а ее сестра Сабина говорила:

— Не надо мне никаких денег, просто хочу, чтобы папа перестал пить.

Дядя Адо, аидин и сабинин папа, был офицером авиации, и всякий раз начинал фразу необычным образом. Сначала он говорил:

— Несмотря на всю мою интеллигентность, — а потом договаривал оставшееся. Когда я спросил его:

— А кем ты работаешь, дядя Адо? — он ответил:

— Несмотря на всю мою интеллигентность, я пилот, сынок.

— А разве пилоту не нужна интеллигентность?

— О, это конечно, но я, будь поудачливей, мог бы управлять космическим кораблем.

— Как Гагарин? — спросил его я, а он мне отвечал:

— Мы страна маленькая, нету у нас средств на космические затеи, тут нужны большие инвестиции.

Дед терпеть не мог Аду Бегановича, и сказал мне по секрету:

— Какой еще пилот, завхозом он работает, в райловацких казармах.

Из-за того, что форма у него была синяя, дядя Адо на мой вопрос не пилот ли он ответил утвердительно, чтобы не разочаровывать меня, потому что, как и вся детвора, я грезил полетами. Умел он и порадовать моего двоюродного брата Эдо и, хоть в чем-то, заменить его отца Акифа. Как только на сараевских прилавках появлялись первые бананы и апельсины, он по дороге с райловацких казарм покупал эти южные фрукты и сначала ставил их на стол в комнате, где жили Эдо, Дуня и их мама Биба. И только после шел радовать собственных детей. На работу Адо шел безукоризненно отутюженным, а возвращался со следами побелки и глины на синей форме. Когда он решил завязать с выпивкой, моя тетка Иза была просто счастлива.

Сказал он ей:

— Я перестану пить, а ты сядешь на диету!

Тетка была счастлива, что Адо хочет отказаться от алкоголя, но ее обеспокоило, что придется теперь ограничивать себя в еде.

— Ты же знаешь, Адо, я ем просто символически!

Дядя был неумолим:

— Никакого «символически». Смотри, как ты растолстела. Все деньги будем теперь класть в банк, на двухгодичный вклад, пока у меня не кончится кризис!

Тетка сделала как он сказал, но уже на следующей неделе Аида с Сабиной прибежали в дедушкину комнату:

— Там папа хочет побить маму, чтобы заставить ее снять деньги со вклада!

Когда дедушка возвращался с работы, мы с нетерпением ждали его перед домом. Приносил он сухие сливы, инжир, те маленькие подарки, которые мог позволить себе чиновник адвокатуры. Я не был близок с дедом как Эдушка и это меня огорчало, но их привязанность была естественна, потому что они жили под одной крышей. Ближе всего своему деду я был, когда он учил меня свистеть. Все думали, что его любимая песня «Кует коня Муйо, кует на полнолунье», а на самом деле он обожал «Когда святые маршируют». Увидев, что, увлекшись свистом, я не замолкаю допоздна, говорил:

— Не свисти ночью в доме, призовешь шайтана.

Чтобы подбодрить больную мамулю, он говорил:

— Слышишь, старая, сегодня я побрился, не буду уж ночью по тебе елозить.

Мы с Эдо видели, как он лежит на балконе и неподвижно таращится на фото голых женщин из журнала «Старт». В этом не было бы ничего необычного, если бы фотки не висели на веревке вместе с сушащимся бельем. Я спросил его:

— Спишь, дедушка? — и он быстро спрятал порнографический журнал под подушку, собрал фото с веревки и сказал:

— Смерть, детки, она как рубашка, всегда возле человека.

Не понял я связи между голыми женщинами и тем, что смерть как рубашка, и спросил:

— А как насчет майки, она ведь еще ближе человеческому телу?

— Хорошо рассуждаешь, малыш. И, главное, правильные выводы делаешь.

Каждым вечером, ровно в десять, дед становился серьезен. Это было время, когда домой возвращался ночевать мамин брат Акиф. За полчаса до его прихода дедушка заходил в детскую и со старого проигрывателя, оставшегося в доме от прежнего владельца, господина Фишера, снимал пластинку «Битлз»:

— Ну-ка, всем писать и спать!

Я похвастался, что уже сходил пописать, а он сказал:

— Не считается, иди писай еще раз.

Вечерний покой его Акифа, эдиного и дуниного отца, соблюдался в доме строго, и все с благоговением смотрели, как дедушка проверяет, все ли готово к к безмятежному приходу его сына. Акиф был представителем Филипса в Боснии и Герцеговине и был лично знаком с голландской королевой. После войны он выпал из какого-то джипа и заработал эпилепсию. Это была официальная версия. Мой отец в историю о падении из автомобиля не верил, утверждая, что нецивилизованно скрывать важные вещи от ближайших членов семьи:

— И у Достоевского была эпилепсия, чего уж тут… Но такие вещи надо знать заранее, какая к черту автокатастрофа, эпилепсия болезнь наследственная! — говорил отец раздраженно, давая маме понять, что только с божьей помощью Эдо или Дуня не унаследовали такую тяжелую болезнь. Из-за опасности эпилептического припадка, дедова кровать стояла около двери из кухни, становившейся ночью дедовой и мамулиной спальней, в комнату их сына. Я часто видел, как дядя Акиф шагает по коридору к себе в комнату. Один раз, спрятавшись за дверьми комнаты, в которой жили Эдо, его сестра Дуня и их мать, я приложил глаз к замочной скважине. Не заметил я, как щеколда на дверях сдвинулась, защелка замка выскользнула из гнезда, двери открылись и я вывалился в коридор. Дядя увидел меня лежащим на полу и, приподняв шляпу, отметив эту необычную встречу. Выглядело это так, будто он приветствует какого-то важного господина. Погладил он меня по голове и спросил:

— Как дела, Эмир?

Я пожал плечами, а он надел шляпу обратно на голову и ушел в свою комнату. Когда я спросил Эдушку почему его отец с матерью никогда не разговаривают, он сказал мне:

— Ему кажется, что она его обманывает, но и она уверена, что ее обманывают тоже, а вот кого они всем этим задолбали, так это нас с Дуней. Перед тобой он значит шляпу снимает, а меня вообще не видит, когда идет?!

Так отгадал я тайну дедовой поговорки «Другие толкутся, а с меня пот рекой!»

Проигрыватель господина Фишера стоял в комнатке, в которой Сабина и Аида проводили больше всего времени. Они здесь слушали Битлз и не пропускали ни одного концерта Джордже Марьяновича. Водили они и меня в Дом Милиции на его выступление. В конце исполнения песни Адриано Челентано «24 тысячи поцелуев» он входил, как объяснили мне Аида с Сабиной, в такое состояние, в экстаз. Толпа кричала стриптиз, стриптиз, а Джордже сначала скидывал пиджак, крутил его над головой, а потом кидал в публику. Это и был стриптиз.

Дома после концерта Аида с Сабиной устроили танцы. Ставили твист, крутились по кругу и жевали одну жвачку на двоих. Танцуя, они нагибались друг к другу, выпятив назад задницы, передавали жвачку изо рта в рот, и растягивали ее. Аида в конце сказала:

— Эти Битлз просто супер, а песня «Мишель» — это Тито!

— Боже, Аида, ну как ты можешь говорить такие глупости! — ругала ее Дуня.

— Какие глупости, просто сказала, что мне нравится песня как ТИТО.

— Ну как ты можешь оскорблять Тито?

— Да никого я не оскорбляю, просто сказала, что песня офигенская, прямо как ТИТО.

— Тито это табу, и говорить тут не о чем, — сказал некто Котник, из съемщиков, который также достиг половой зрелости. Он был комсоргом Второй гимназии, и влюблен в Дуню. Что выдавали его очки, мутневшие, когда он смотрел на нее. Эдушке он не нравился. Когда я потом спросил маму, отчего так, у нее уже был готов ответ:

— Братьям очень трудно свыкнуться с тем, что на их сестру пялятся парни.

— Так ведь, наверное, сестра за брата все равно же выйти замуж не сможет, так что ничего не получится, — сказал я маме, и она посмотрела на меня в замешательстве.

Эдо читал книги и потому смог ответить Котнику:

— При социализме не бывает табу! Подобные вещи есть порождение религии, а не передовых обществ. Табу надо разрушать!

И Котник замолчал, хоть и не был согласен. После короткой дискуссии Эдо ушел в свою комнату рисовать портреты. Это придало Котнику смелости, потому что теперь его мнение по поводу Тито и социализма вновь обрело вес.

Мне ужасно хотелось подключиться к обсуждению Тито и рок-н-ролла. Только я не знал, чем произвести впечатление, пока мне не пришло в голову рассказать свой сон о титовой эстафете. Этот Котник сразу же так выпучил на меня глаза, что я поспешил уточнить, что сон этот видел один мой одноклассник.

Когда я добрался до конца и рассказал, как вымышленный приятель колотил Тито эстафетой, он стал качать головой и, тяжело дыша, сказал:

— Это дело серьезное, я вот слышал, что есть в нашей гимназии один черногорец, чей отец хотел бы работать на почте. Чтобы каждый день бить Тито по голове, гася штемпелем марки на письмах! Таких надо без суда и без следствия, к стенке и пулю в лоб! — и я застыл от страха.

Только тогда понял я, какие опасные сны мне снятся. Все согласились с Котником, только Златко Бегич, съемщик с первого этажа, молчал. Отец его был большим мусульманином, поэтому его сын не рассуждал ни о Тито, ни о Битлз. После я Снежану Видович тоже назвал Тито, чтобы избежать неприятных последствий своего сна и не выделяться из окружения. И в этом не было ничего необычного. На моей улице, когда парень описывал красоту девушки, он говорил:

— Она, отвечаю, красотуля прямо как Тито.

А когда кто-нибудь забивал на футбольном матче мастерский гол, говорили:

— Гол был просто ТИТО!

Как и я, Эдо с удовольствием сбегал из своего дома, и каждую вторую неделю приходил в нашу полуторакомнатную квартиру ночевать. Он родился в тысяча девятьсот сорок восьмом году и поспорил с моим отцом, что мама родит ему ребенка мужского пола. Отец считал меня девочкой до того самого дня, пока я не заплакал, появившись на свет двадцать четвертого ноября тысяча девятьсот пятьдесят четвертого года. Спор выиграл мой двоюродный брат, к радости моего отца. И не жаль ему было проспоренных ста динаров. Отец зарабатывал восемь тысяч в месяц, а «фичо8» стоил шестьдесят тысяч. Когда ему было три года, моя мама повела Эдушку купаться, и на Дариве, где Миляцка глубока, он едва не утонул. Остался он в живых, потому что судьбою был связан с моей мамой. Она полезла купаться, не сообразив, что трехлетний мальчик может пойти в воду за ней. Сенка поплыла, а Эдо поскользнулся на камне, ушел в воду и сразу начал тонуть. Когда он тонул как слепец во мраке в мутной Миляцке, то умудрился ухватить, бог знает как, мою маму за ногу — тем и спасся.

Эдо Нуманкадич хотел стать художником, но все домашние склоняли его к электротехнике. С моим отцом он разговаривал обо всем на свете, больше всего о политике, но в своих спорах не избегали они и искусства. Муратово слово было решающим в определении дальнейшего образования моего двоюродного брата:

— Да вы с ума тут посходили, зачем мучаете человека. Чтобы художник учил электротехнику!

После Эдушка поступил на литературу и рисовал абстрактные картины. Был он благодарен моему отцу, не только потому, что тот, как все герцеговинцы, любил порассуждать, но и еще и по той причине, что со своим отцом Эдо не разговаривал никогда.

Много спорили они по поводу изобразительного искусства. Отец считал, что все эти современные картины похожи на кухонный линолеум, а Эдо защищался, говоря:

— Это же спонтанность, особый вид выражения свободы. Так же как и рок-н-ролл это судьба, современное молодежное движение. Так молодые сопротивляются старшим, — говорил мой брат.

— Это, дядя, наша оригинальная экспериментальность, — объяснял Эдо, но отец был неколебим:

— На хрен экспериментальную оригинальность. Между королем Лиром и этой твоей «Лысой певуньей» я всегда выберу «Короля Лира», — мой отец прочитал Шекспира в оригинале, и мы все были очень этим горды. Больше всего моя мама, когда соседки говорили ей:

— Хорошо тебе, твой Мурат говорит по-английски почти без акцента, а мой запинается и в сербско-хорватском.

Когда мой отец услышал это, то не смог удержаться, чтобы и в эту историю не приплести Тито.

— Как же ему не заикаться, если у него и президент говорит по-нашему с сильным акцентом.

Самым известным из приходивших к нам страдальцев 1948 года был Хайрудин Крвавац, режиссер приключенческих фильмов о нашей Народно-освободительной борьбе. Он пострадал оттого, что сказал про некоего Йово что-то одобрительное, а тот Йово уже был на Голом Острове. А поскольку дядя Шиба был настоящим господином, то не мог отступиться от сказанного. Или, может, поначалу просто не верил, что оценка человеческих качеств товарища может привести его на каторгу.

— Не было худшей каторги в новейшей человеческой истории, — говорил мой отец.

Однажды на заострожском пляже мы с Сенкой еле удержали отца от драки с неким Брацо с гор. Этот Брацо ненавидел русских и сказал:

— Всех бы вас, которые русских любят, загнал бы в лагерь, а потом отправил в Россию! На хуй всех отсюда!

Шиба Крвавац и отец разговаривали на кухне, а я снова притворился спящим. Тахта на кухне уже стала местом, откуда я, с закрытыми глазами, изучал уроки истории. Мама ушла спать и не пыталась скрыть радости от того, что отец дома, чувствовалось это по ее голосу:

— Закрой двери, проверь щеколду, и не шумите тут.

Отец открыл бутылку рислинга и я знал, что это будет долгая ночь.

— Все здесь когда-нибудь развалится, — говорил он. — Везде в мире доктора и адвокаты живут на своих виллах, а у нас наоборот. Адвокаты и доктора мыкаются в многоэтажках, а деревенщина выстроила себе виллы. Теперь это ни крестьяне, ни рабочие. Не продлится это долго…

— За бельведеры! — сказал дядя Шиба моему отцу и они выпили, и говорил в основном отец. Дядя Шиба молчал или пытался свернуть разговор с политики на кино, но безуспешно. Отец не перестал говорить, даже выйдя отлить. Кричал он из туалета, и его голос гулко разносился оттуда:

— Какая еще демократия, о чем ты говоришь! Нету здесь демократии, нет, и не может быть!

— Есть, Мутица, есть, как так нету!

— Когда казна пустая, не может быть демократии, бельведер ты мой!

Видел я, как дядя Шиба встает со стула, показывает на люстру, закрывает ладонью рот, и машет рукой, пытаясь издали остановить отцово хуление товарища Тито. Вернувшись, отец застегнул ширинку и смотрел как дядя Шиба пантомимой объясняет ему опасность, грозящую от хитро спрятанных жучков подслушки.

— Все это аферисты, а Тито между ними самый большой преступник и аферист.

Отец никогда не запрещал мне носить длинные волосы, но мама говорила, что надо стричься из гигиенических соображений. Битлз и Стоунз я слушал только по радио Люксембурга и, зажмурившись и тряся головой, представлял себе, что волосы у меня до плеч. Уже позже отец купил в кредит проигрыватель и лыжи риецкой фабрики. Лыжи прослужили долго, а проигрыватель быстро сломался. Испортилась игла, оттого что не алмазная. Больше всего я слушал Стоунз. Нравился мне их грубый звук больше, чем Мишель, песня, которая Тито.

Однажды мне надоело поджидать Снежану Видович у ее дома и кричать:

— Бууу, — чтобы она:

— Ааааа.

Слышал я, как пацаны постарше говорили, что в сливовнике у мусульманского кладбища мужчины с женщинами «трахаются».

И я твердо решил вырасти. Мама ушла ухаживать за родителями:

— Я быстро вернусь, не уходи никуда.

Только Сенка скрылась из виду за лестницей, в кустах акации, я побежал в снежанин двор и позвал ее заниматься арифметикой. Она пришла в нашу квартиру с тетрадью в руке.

— А где твои родители?

Хотела она вернуться домой, когда увидела, что я там один. Поставил я на проигрыватель Стоунз, и Снежана не смогла устоять перед голосом Мика Джаггера, которого я называл Вождем Губошлепом. Я отплясывал твист и, кашляя, курил свою первую сигарету. От крепкого табака я задыхался, разодрал он мне горло. Была это мамина «герцеговина» без фильтра. Снежана стояла рядом и смотрела на меня глазами циркового гипнотизера. Я оцепенел, а она начала танцевать так быстро, что глаза мои завертелись будто барабан в стиральной машине. Кинул я в рот жвачку и тоже стал танцевать, нагибаясь к Снежане так, как это делали сестры Аида с Сабиной. Она улыбнулась, подхватила игру и наклонилась ко мне. Когда дело дошло до обмена жвачками, я спросил ее:

— А тебе нравится трахаться!?

Она резко остановилась и выключила проигрыватель. Увидел я, что происходит что-то непредвиденное и сказал:

— Старшие пацаны говорят, это просто и приятно. Потремся друг о друга хорошенько и будет класс.

Снежана залепила мне пощечину, взяла тетрадь и выбежала вон, бабахнув дверьми.

Шло время, а я все еще не видел Тито. Только на картинках и во сне. И вот по нашему классу прокатилась новость: завтра в Сараево приедет Тито.

Был сумрачный ноябрьский день. Нас, учеников начальной школы «Хасан Кикич», отправили ждать Тито. Наше место было на Мариином Дворе, около христианской церкви, построенной в неоромантическом стиле. В нашей стране не было классов и люди не делились на богатых и бедных. А важны были другие довольно странные различия, из-за которых и сердился так мой отец. Если твоей школе по случаю приезда товарища Тито выделили для ожидания центральную улицу, которая во всех городах нашей страны называлась Титовой, значит, ты ходишь в хорошую школу. А если засунут на окраину, как это случилось с нами, значит школа твоя — плохая.

Замерзшими руками толкались мы с девочками, хватали их за косички, барахтались прямо как детвора. Я пытался углядеть Снежану, которая была мой Тито. Больше я не смущался. Был я готов разобраться с осложнениями, возникшими в нашей связи. Наша классная метила в директорши, поэтому на отведенное место наш класс прибыл первым, и мы первыми встали в строй. Я дергал за волосы одну такую, Амру, у ней еще косички были сплетены как на булочках пекаря Кесича. Говорил я ей, что она выглядит, как пекарская дочка, а она отвечала:

— Моя папа газетчик, но не такой, который газетами торгует, а который в них пишет.

И тут около нас прошел класс 1 в. Снежана Видович увидела, как я дергаю Амру за косу. Она посмотрела на меня с усмешкой, и мне даже показалось, что она сказала что-то издалека. А потом пропала в толпе, и мне хотелось бы верить, что это было «люблю тебя», но не был я на сто процентов в этом уверен. Дул ветер, так что мне могло и послышаться. Позже пошел дождь, потом дождь превратился в мокрый снег, а снег в знаменитую сараевскую слякотную дрянь.

Напряжение ожидания Тито все росло. И тут вдруг мимо проревел кортеж черных мерседесов, обдав нас грязной водой из выбоины в асфальте. Пока все махали руками и аплодировали, я растерянно озирался.

— Так где же Тито? — спросил я классную руководительницу, а она дала мне подзатыльник и сквозь плач сказала:

— Да вот же он, дурень, не видишь что ли.

Разозлилась моя классная оттого, что я задал свой глупый вопрос именно тогда, когда ее волнение из-за физической близости маршала Йосипа Броз Тито было так велико. Встал я на цыпочках и, пока машина удалялась в сторону Башчаршии, безуспешно пытался увидеть Тито. Так я не увидел его в первый раз. Полковника Видовича, чьи брови похожи на жестяные козырьки, перевели в Словению, а моя первая любовь Снежана Видович оказалась, выражаясь понятиями Горицы, неосуществленной.

Посещение тетки Бибы и поездка поездом в Варшаву были не только моим первым пересечением границы СФРЮ. Поездка эта превратилась для меня еще и в грандиозное зрелище, когда картинка из окна нашего купе прерывалась бесчисленными въездами и выездами из туннелей. Свет и тьма, сон и пробуждение, жизнь и смерть. Когда я сказал об этом маме, она мне ответила:

— Слишком много ты думаешь для своего возраста!

В конце концов, когда я уже устал наблюдать как там тьма со светом борются за власть над купейным окном, мама положила меня на место чемодана, чтоб я мог вытянуть ноги и заснуть. Так я приехал в Варшаву, в сетчатом багажнике над сиденьями, а мама спала, облокотившись на поставленный на колени чемодан.

Тетка Биба была не просто отцовой сестрой, она вообще оказала на него сильнейшее в жизни влияние. Не только потому, что он ушел в партизаны за ней следом, но и после войны она была для него путеводной звездой. С ее первым мужем Славко Комарицей отец отрывался по белградским кафанам, и потом так и не смог смириться с тем, что тетка ушла от него к Любомиру Райнвайну. В браке со Славко тетка родила дочь Славенку, но после возвращения из Берна, где Комарица был нашим консулом, они решили развестись и остаться друзьями. Славко был видным мужчиной и, говорят, редкая женщина могла устоять перед этим элегантным пьянчугой. По возвращении из Швейцарии, Комарице была поставлена в вину некая финансовая афера.

— Это потому, что он не хотел отречься от матушки России, а технически они его в тот момент на Голый Остров упечь не могли, — говорил отец и утверждал, что афера была дутая. Вскоре Комарица был выгнан из партии. Не будь он хорватом, то, наверное, попал бы в тюрьму.

Тетка Биба больше всего любила принимать гостей, причем не только ближайшую родню, но и незнакомых. Нравилось ей, как и большинству живущих в наших местах, тратить появляющиеся излишки на других людей, чтобы показать, как у нее все отлично.

— Гости это для моей сестры психологическая пища, — говорил отец, отправляя нас с мамой в далекий путь в Польшу, где Любомир Райнвайн, ее новый муж, работал корреспондентом Танюга.

Семья Райнвайн родом была из Австрии. Дядя Любомир хвалился, что его дед был церемониймейстером при дворе черногорского короля Николы в Цетинье.

— Да брехня все это, поваром он там был, а не церемониймейстером! Боже мой, Боже, как же любит мой Любомир ломать комедию, — говорила тетка Биба, объясняя таким образом его ложное изображение родословного древа Райнвайнов.

Когда мы с мамой вселились в их варшавскую квартиру, тетка защебетала от удовольствия, а Райнвайн стал тщательно следить за тем, чтобы в любой момент, смотрим мы на него или нет, оставлять впечатление лощеного господина. Запах его одеколона остался в моей памяти навсегда. Смеялся он громко и заразно. Даже доведись ему рыгнуть за столом, то это значило бы, как у древних римлян, лишь отдание должного вкусной еде жены, и самым сильным запахом остался бы запах одеколона. Со своими стрижеными усами, безупречной прической и этой своей манерностью, Любомир Райнвайн выглядел, будто и сам он церемониймейстер при каком-нибудь королевском дворе.

Единственной вещью, изумившей меня больше дядюшкиных привычек, была машина, называвшаяся телепринтером. Чудотворная машина эта умела перебрасывать письма аж из Варшавы в Белград. Из соображений безопасности, дядя не позволял мне присутствовать в момент отсылания его текстов и работы телепринтера. Из-за этого я, словно пес, ждал перед райнвайновым кабинетом в Варшаве, пока он пошлет что нужно в Белград, и я смогу вдоволь надивиться на телепринтер, после чего дядя отведет меня в большой магазин игрушек. Долго добирался до Белграда текст, и я я заснул на полу, глядя на свет под дверью его кабинета. В конце концов обнаружилось, что дяде необходимо идти на внезапный теннис с французским послом в Варшаве, так что походом в «Детский мир» озаботилась тетка Биба.

Когда я увидел тысячи кукол, паровозиков, самолетов, расставленных на четырех этажах самого большого магазина игрушек Варшавы, то чуть не упал в обморок. Тетка Биба спросила меня:

— Ну, малыш, чего тебе купить? — и я, совершенно потеряв дар речи, посмотрел по сторонам. И, несмотря на лучшие мои намерения быть, согласно маминым наставлениям, скромным, ответил:

— Все! Тетка, хочу, чтоб ты мне купила все!

Смерть — это непроверенный слух

В тысячу девятьсот семьдесят третьем году я вступил в мир кино, перекидав полтонны угля в подвале Югославской синематеки. На обогрев храма киноискусства необходимы были две с половиной тонны угля, а работу эту проделали Паша, Ньего, Труман и я. Паша был самым сильным, но работал меньше всех, что не помешало ему прикарманить самую большую долю оплаты. Когда я спросил отца, отчего так, он сказал мне:

— Закон природы! Большая рыба поедает маленькую. Это, сынок, называется дарвинизм.

Получив деньги, Паша, Труман и Ньего ушли играть в покер, а я остался в кино. Смотрел я в синематеке фильм «Атланта» Жана Виго с боковой сидушки первого ряда, и потому вернулся домой с шеей набекрень. Мама спросила меня:

— Что с тобой? — а я думал про Мишеля Симона, который показал в корабельном трюме главной героине фото с голой женщиной. Она спросила его кто это, а он ответил:

— Это я, когда был маленьким!

В том году отец купил в кредит телевизор «филипс», что явилось выдающимся шагом вперед в общественной жизни обитателей дома 16-д по улице Ябучицы Авды. И первое, что увидели мы в новостях, было убийство Джона Фицджералда Кеннеди. Мама сказала:

— Жаль его, такой симпатичный был человек.

Отец же отнесся к этому с сомнением.

— Все они одинаковые, не было еще американского президента, который не затеял бы войны!

— А этот не затеял! — защищала Кеннеди мама.

— Это потому что не успел! Говорю тебе, женщина, нету между ними разницы! — настаивал мой отец!

Собравшиеся соседи молча пялились в телевизор. Непонятно было, что взволновало их больше, покушение или первый просмотр телевизора.

— Боже, Мурат, есть ли для тебя хоть что-то важнее этой твоей политики? — сердилась мама.

— Для меня есть, но для них — нету! — коротко ответил ей отец.

Отец телевизора не любил.

— Полезно, конечно, быть в курсе событий, но вот что точно неполезно, так это что каждый вечер в доме полно незваных гостей.

Имел он в виду дикторов и прочих типов из телевизора, которых он называл «бошками». Отец был человеком общительным, и потому было непривычно, чего это он так возмущается гостями в доме. И я догадался, что телепередачи были просто предлогом чтобы, нарочито занервничав, выйти из дому и оказаться в кафане.

Горицей называется возвышенный над Сараево пригород. Среди его обитателей больше всего цыган, которых в городе зовут «индейцами» или «неграми». Если смотреть на Горицу с вершины Требевича, то кажется, что она лежит внизу. С Титовой улицы ее вообще не видно. От Нормальной станции кажется, будто она летит по небу. На станцию мы с Ньего и Пашей ходили курить. Когда подходил поезд, мы отъезжающих заплаканных пассажиров, машущих на прощание провожающим родным и друзьям, били по головам свернутыми газетами. Получался такой смешной звук, а у них резко менялось настроение. Родные с друзьями достать нас никак не могли, потому что убегали мы быстрее пули. Когда поезд набирал ход, мы уж с ближайшего холма показывали им средний палец и гоготали. Еще смешнее было рассказывать потом об этом пацанам у продмага.

Мне на Горице в общем-то нравилось. Разве что в первый год было жаль, что нельзя больше играть около Принципова моста. Я любил вставать там в следы, сделанные на месте, откуда Принцип9 стрелял в престолонаследника. Эти следы находились как раз недалеко от нашей комнатки на улице Воеводы Степы, где я родился. Отсутствие принциповых следов я возмещал восхождениями на вершину Горицы, называющуюся Черной горой. Оттуда весь город был виден как на ладони. От кладбища, которое старики называли Дедовым, до ограды Военной больницы было три тысячи тридцать моих шагов. В другую сторону мимо генеральских вилл до улицы Чуро Чаковича, где сновали автобусы и роскошные автомобили, насчитал я пять тысяч пятьсот шестьдесят шагов.

Я всегда останавливался на последней ступеньке Ключевой улицы, понимая, что на этой черте пригород кончается и начинается город. Застывал я будто та каменная статуя перед Народным банком, что стоит лицом к посетителям. Смотрел я на город со страхом и не решался эту черту перейти. И вовсе не потому, что вспоминал мамины слова:

— Ни в коем случае, ни ногой, собьет тебя там машина!

Смерти я не боялся. Тем более, что я тогда и не понимал до конца, как это, смерть. Но что-то удерживало меня на этой стороне. Если б кто из города пришел к нам в гости и назвал нас «цыганами», то я не посчитал бы это обидным. Потому что все в центре боялись цыган. Большинству не было даже ясно, почему это горичане болеют за футбольную команду «Сараево». Раз уж в городе называют их «индейцами», было бы им логичней болеть за «Желью».

Дома на Горице были разбросаны так, будто выпали из громадного самолета. Если смотреть с Черной горы, то взгляд скользил вниз по крышам до самого города. Жила тут пригородная голытьба, и только в одном месте, где был наш дом, обитали офицеры ЮНА и чиновники.

Когда я спешил в сумерках домой, из-за заборов слышна была громкая музыка и довольно необычные фразы.

— Мама, достань мне сигареты из холодильника.

или:

— Кинь зажигалку с бойлера.

Таким образом соседям за забором давалось понять о повышении собственного благосостояния, несмотря на скудные зарплаты, которые тут назывались «голодайками». Хватались горичане за любую подработку, или трудились на загородных земельных участках, называя их «ранчо». С того и кормились, а с зарплаты, поднакопив, покупали холодильники и бойлеры.

Каждый вечер, с точностью швейцарских часов, мимо старого горицкого продмага шатаясь ковылял «манекен погибшей любви», как называл его Паша, Алия Папучар10. Известен он был в Горице тем, что однажды постирал штаны своей жене Самке, а также своим пристрастием к виноградной 50-градусной ракии.

— Алия Папучар Самке постирал штаны! — кричал Паша и в последнюю секунду увертывался от пинка от этой пьяной громадины.

Алия Папучар проживал за забором, на котором висела ржавая синяя табличка с номером 54 по Краинской улице. Тот факт, что он постирал своей жене штаны, являлся для горицкого мужчины чрезвычайно постыдным. Никто на Горице в нем не сомневался, и особенно мы, горицкая детвора. На кепке Алии был номер четырнадцать, и работал он на Нормальной станции, разнося чемоданы и прочий багаж. А в это время Самка водила к себе ухажеров. Алия пил и ничего об этом не знал, или притворялся, что не знает. Соседи говорили о нем:

— Так ему и надо, нечего пить пятидесятиградусную ракию.

Мы, горицкая детвора, бежали за ним и кричали:

— Алия Папучар Самке постирал штаны!

Лил ли дождь, сыпал ли снег, грело ли солнце, или сшибал с ног ветер, ответ был одним и тем же:

— Пиздуйте отсюда, сучата!

Поднимался он в сторону дома 54 по Краинской улице, и мы слышали как бормочет себе под нос громадина:

— Алию дождем поливает, снегом засыпает, солнцем греет, ветром бьет, а его ничто не берет!

Возвращался он со станции и тащил за собою воображаемый чемодан, вокзальный багаж, приплясывая поднимался в гору и был уверен в том, что не возьмут его ни пятидесятиградусная виноградная ракия, ни переменчивая погода.

Опершись о забор перед Краинской 54, дожидались мы у моря погоды… Алия уходил на станцию, и мы сразу бежали подглядывать за Самкой сквозь дырку в заборе. За забором раздавалось пение: «По ночам сердечко плачет и душа моя болит»

Толкались мы около, пока пашин брат Харо смотрел на Самку, приговаривая:

— Ну, милая, давай, дай тебе бог здоровья! — держал он руку в кармане и уже слышно было, как тяжело он дышит, говоря:

— Ну, чего ты верещишь как резаная, — и продолжал:

— Давай, милая, — крутил он рукой в кармане, а я все видел.

Приник и я глазом к дырке в заборе и засунул руку в карман. Смотрел я на Самку, как она занимается своими делами и тоже шарил рукой в кармане, чтобы не посчитали меня за чмошника. Сидела она в большой ванне полной воды посреди двора и равномерно оглаживала себе груди ладонями. Она смеялась и явно была горда своими грудями, которые она прижимала к телу вниз, потом отпускала и они сами возвращались в прежнее положение. Вспомнились мне уроки истории про Коперника, которому понадобилось столько усилий, чтобы доказать, что сила притяжения существует, и каких бед натерпелся он от церкви, утверждавшей, что ничего подобного нет. Мысли мои от Коперника вернулись обратно во двор. Самка взяла цветочный горшок в котором росли маленькие помидорчики. Сорвала один, потом другой, и положила их меж своих грудей. Давила она их там один за другим и из помидорок брызгало их содержимое. Выглядела она одновременно репетирующей номер циркачкой и обычной домохозяйкой. Все это сводило мужчин с ума. Ну, и наш скоро не выдержал. По Горице разнесся вопль, похожий на тарзанов вой в джунглях:

— Ааааааааа! — орал он.

И прыгнул в воду, налитую в поломанную ванну.

Тут и Самка начала охать от возбуждения, а я спросил Хару:

— А это что, оргазм?

— Астма, мудила, не видишь разве, что это астма, ха, ха?!

Двор Алии был нам интересней любого кино. Верили мы в то, что он и впрямь стирает самкины штаны и никто из нас не сомневался, что однажды Алия застукает свою жену с кем-нибудь из ухажеров и за это ее убьет. Получилось бы круто, вроде убийства в прямом эфире. Вот почему мы так упорно ждали этого момента…

Чаще всего Алия молчал. Никогда не смеялся. Одни думали, что он глуп, другие — что мудр. Мы были уверены, что кроме виноградной водки он любит еще и кошку Аиду, и Самку, которая не его любит. Алия гладил кошку и, пока она мурчала, смотрел ей не отрываясь в глаза. Так оно и продолжалось бы, если б смог он совладать с избыточностью осязания. Как-то лежала кошка на спине, а он гладил ее двумя руками сразу, и вдруг ни с того ни с сего схватил ее за горло и начал душить. Мы с Пашей сразу же спрятались под забором и смотрели друг на друга в страхе. Слышно нам было, как бьется и сипит кошка. Паша выглядел подавленным. Из-за забора было слышно, как плачет Алия, потом над нашими головами пролетела удушенная кошка. Когда задушенная Аида летела мертвая над горицкими дворами, Алия появился у забора над нашими головами, плюнул в сторону удушенной Аиды и сказал:

— Пиздуй отсюда, сучка.

И я почувствовал на себе его слюну. Прямо как когда меня укусила овчарка, выбежавшая из Военной больницы.

Невероятное это убийство не помешало нам уже на следующий день бежать по Краинской и кричать Алие:

— Алия Папучар Самке постирал штаны!

Угроза попадания в лапы Алие вызывала у нас страх, но какой-то невидимый магнетизм с той же силой притягивал нас к этой опасности. Будто мы и сами готовы были попасть к нему в лапы и закончить как кошка Аида.

В тысяча девятьсот шестьдесят третьем году зима пришла в Сараево со снегом в полтора метра глубиной. Были каникулы и Паша хвастался всем четверкой по математике. Как ни трудно было в это поверить, но действительно, в дневнике его было написано: Хаджиосманович Фахрудин, математика — четыре. Рассказал он, как удалось ему подловить математика. Тот как-то отправился к Самке, а Паша именно в тот день торчал у дырки в заборе. Когда он увидел, как учитель Кураица заходит во двор, то поначалу не поверил своим глазам, потому что у того были жена и трое детей. Через ограду Паша увидел обычный самкин спектакль. Когда дело было сделано, подождал он Кураицу на выходе:

— Ясно тебе теперь, что у меня по математике четверка?

Кураица утвердительно кивнул головой. Паша шел за ним следом и говорил:

— Если обманешь, у меня еще два совершеннолетних свидетеля есть, пиздец тебе тогда, понял?

— Понимаю, — сказал Кураица.

Эта пашина идея совсем не понравилась Самке.

— Ты, педрила хренов, а ну отцепился от моих мужиков, не то выебу тебе матерь! — визжала она и пыталась ударить его попавшимся ей под руку ржавым обрезком трубы.

Через полгода этот Кураица перестал преподавать математику в школе «Хасан Кикич». Перевели его в школу «Миленко Цвиткович», на соседнем холме.

Невидимую черту между пригородом и городом перешел я ради фильма «Птицы» Альфреда Хичкока. Фильм вовсе не был таким уж страшным. Время от времени в зале слышны были вопросы:

— Ну че, обосрался со страху, брателла?

А с другой стороны звучал ответ:

— Сам ты обосрался бабке своей под окно!