Библиотека Альдебаран: http://lib.aldebaran.ru

Владислав Анатольевич Бахревский

Собака на картофельном поле

Zmiy http://publ.lib.ru

«Бахревский В.А. Дядюшка Шорох и шуршавы»: Дет. лит.; Москва; 1982

Владислав Анатольевич Бахревский

Собака на картофельном поле

– Вот и суббота пожаловала! – Никанор Иванович блаженно потянулся в постели, сладко зевнул и зажмурился. – Сумку собрала?

– Собрала. С вечера тебя дожидается.

– Веник не забыла?

– Да разве без веника тебя выгонишь?

– Без веника – не баня. Берёзовый веничек‑то?

– Берёзовый.

– Штуки три теперь осталось берёзовых‑то? Проездили к синему морю, и веников не заготовил.

– Ума не приложу, как ты обходиться будешь… Вставай, лялюшек тебе напекла.

Никанор Иванович перекувыркнулся через голову, попрыгал на пружинах, вскидывая руки над головой.

– Никанор, не балуйся! Маленький, что ли?

Никанор Иванович соскочил с постели; шлёпая босыми ногами по холодному полу, сбегал в сени, погремел пестиком рукомойника. Вытерся мохнатым полотенцем, шмыгнул к трюмо и, стоя на левой ноге – ступню правой отогревал на щиколотке левой, – принялся чесать свои косматки.

– Надень тапочки, ноги, как у гуся.

– Обойдётся! – сказал Никанор Иванович, сокрушённо разглядывая человечка, который глядел на него из трюмо, дуя на голубую расчёску. Между ключицами дыры, шея как ниточка, грудь утиная, клином. Руку можно не сгибать: не мускулы, а так – жила. Хоть росточку бы! В первом классе стоял четвёртым с края, а за два года переехал в предпоследние.

– Беда прямо! – нечаянно вслух сказал Никанор Иванович.

– Что? – спросила мать.

– Да так. Не в коня корм.

– Не горюй, твой папаша был как столб. Уж и не знаю, будешь ли ты в теле, а верстой будешь.

– Да ведь время уходит!

– Это у тебя‑то время! – Мать рассмеялась. Хорошо засмеялась, весело.

Он сразу прибежал к ней, уткнулся носом в живот. И она откликнулась, обняла, пригладила вихры.

– Какой же ты худющий!

– Зато в кости тяжёлый, – возразил Никанор Иванович. – Если бы на такие кости мяса побольше, никто бы меня не одолел: ни Паршины, ни Нырков. Да и сам Петька тоже с места бы не сдвинул.

– За стол садись, Никанор Иванович! Приятели твои без тебя исскучались небось.

– Да мне чего? Я мигом! – Он опрометью кинулся к столу.

– Господи, с ног собьёшь! – испугалась мать.

Никанором Ивановичем мальчика прозвал дед, отец матери.

– Пока мы живы с бабкой, никакая ты, сынок, не безотцовщина, – сказал ему дед в ту, самую трудную пору жизни. – Я величаюсь Иван Ивановичем, и ты отныне Иванычем величайся. Никанором Ивановичем. Спросят, как зовут, а ты не тушуйся – Никанор Иванович. Принимаешь?

– Принимаю, – сказал первоклассник Никанор и на следующий же день объявил учительнице, что называть его нужно не по фамилии, а по имени‑отчеству. Учительница знала про его жизнь. Может, больше его самого. И согласилась с ним.

Ребята пробовали потешаться, да ничего у них не вышло: Никанор Иванович гордился своим новым величанием. Дед у него был знаменитый, все три «Славы» с войны принёс.

До бани нужно было идти да идти. Улицей, через картофельное поле, над рекой, перейти по лавам реку, ну, а там уж близко.

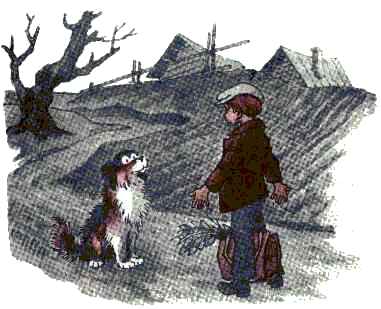

На улице к Никанору Ивановичу привязалась бродячая собака. Чёрная спина, рыжие бока, глаза горячие, но виноватые: не нашла, мол, себе хозяина, вот и пропадаю.

Идёт и идёт за Никанором Ивановичем, а тому тоже стыдно на собаку поглядеть.

– Знал бы, что встречу, хоть кусок хлеба взял бы.

Никанор Иванович останавливался, зажимал коленями сумку с веником и бельишком, а руки разводил в стороны.

– Ну, нет у меня ничего! Время зазря теряешь. Ступай.

Собака тоже останавливалась, а потом, опустив голову, робко шагала за ним следом.

Картофельное поле давно уже было убрано, борозды сгладило дождями, иссохшая ботва слилась с землёй. Поле ожидало снега, а зима задерживалась.

На этом поле Никанора Ивановича охватывали разные мысли. О том, что небо – большое. И о том, как это земля не устанет держать на себе такие махины: ведь столько теперь одних домов в мире, многоэтажных. Как песчинок! А поездов, а заводов, а людей‑то!

Иной раз Никанор Иванович, поглядев, что никого нет, ложился на вытертую до блеска тропинку, припадал ухом к земле и слушал. Услышать ему ничего ни разу не удалось, и он говорил себе:

– Пока, значит, полный порядок. Не слыхать, чтоб рухнулись в тартарары.

Идущая следом собака думать мешала. Никанор Иванович опять остановился, вывернул карманы, зажав в кулачке мелочь на баню.

– Ну, пойми ты, глупая голова! Ни крошки у меня нет.

Собака посмотрела на него горячими виноватыми глазами и завиляла хвостом.

Никанор Иванович прибавил шагу.

– Знаю, чего тебе надо! Ты меня в хозяины выбрала. Да только разве я похож на хозяина? Пацан я, поняла? Пацан. Мамка нас обоих палкой так налупит! Тебя, чтоб отвадить, а меня, чтоб не обнадёживал вашего брата попусту.

Слова на собаку не подействовали.

– Не надрывай ты мне сердце! – рассердился Никанор Иванович. – И как это вы все чуете, что я вашего брата не обижаю?

Нет, собака была упрямая. Тогда Никанор Иванович поднял с земли комок глины, замахнулся и – кинулся бежать. Он остановился перед лавами. Оглянулся. Собака сидела на задних лапах посреди картофельного поля, совсем одна.

Никанор Иванович бросил комок в чёрную воду, поглядел, как сломалось отражение, и, сердитый на весь белый свет, побежал в баню.

– А, Никанорик! – обрадовалась ему тётенька‑кассирша. – Все парильщики уже собрались. Одного тебя нет.

– На уговоры много времени потратил, – признался Никанор Иванович, получая билетик.

– Мать, что ли, не пускала?

– Да нет, с животным одним разговаривал.

Тётенька‑кассирша удивилась, а он, размахивая кепкой, взбежал по лестнице на второй этаж, в объятия старичка банщика.

– Никанорик! Веник не забыл?

– Никогда! – ответил Никанор Иванович, окидывая хозяйским взглядом зал. – Мой шкаф не занят?

– Держу для друга. Пиджак свой там повесил.

– Спасибо, Василич!

– Ты погоди, Никанорик! Расскажи чего‑нибудь.

– Да чего расскажешь? Животным, говорю, тяжело стало на белом свете.

– Это ты – в точку, – сокрушённо потряс головой Василич. – Додумались коров, не выпуская из хлева, эксплуатировать. Да я кому хошь в глаза скажу… Тут ко мне и начальники ходят. Раньше и пастух тебе с рожком. Дудит приятно. Коровы гуляют, разные травки кушают. Разве такое молоко было? А теперь корова как бы молочный агрегат. В неё корму фабричного, а она в отместку – фабричного молока. Ладно бы земля была занята, а то ведь сколько земли‑то брошенной.

– Я и говорю, – поддакнул Никанор Иванович и, кивнув раздумавшемуся старику, пошёл раздеваться.

– Шайку‑то у меня возьми, чего по бане будешь рыскать! – крикнул ему Василич.

Любимое место, светлое, возле окошка, было занято. Здесь мылся крутоплечий дядька, белоголовый, черноглазый.

Никанор Иванович занял место рядом. Загляделся на дядьку.

– Ты чего? – спросил тот.

– Смотрю, голова белая, как у маленького. Приглядываюсь: может, седой.

– Да нет, не седой. Белый.

– Вот я и гляжу. Редкий волос.

– Чего же редкого, ты сам такой же!

– У меня голова потемнеет. Мамка говорит, она в малолетстве тоже была, как я, а потом волос потемнел.

– А ты чего ж, в парную ходишь? Судя по венику.

– Без парной в бане делать нечего. Всю дурь недельную выпаришь – и легко.

– Много ли в тебе дури‑то, в маленьком таком?

– Во мне‑то немного. Да ведь не один я парюсь.

– Ишь ты! – восхищённо покрутил головой сосед. – Ты завсегдатай?

– Кто?

– Завсегдатай. Постоянный, стало быть, клиент.

– С семи лет хожу. А теперь десять.

– Завсегдатай. Хорошая у вас баня.

– Баня старая. А парилке цены нет. Знающие люди говорили. Пошли, если хочешь?

– Пошли.

* * *

– Никанорик пожаловал! – дружно обрадовалась парилка.

Никанор Иванович, оглядываясь на белоголового – не отстал ли? – окатил веник кипятком, понюхал душистый пар и полез наверх.

– Никанорик, скажи! – пригибая голову от жгучего пара, подошёл к мальчику толстяк. – Они заладили, что если канадцы привезут всех своих «звёзд», то нашим перед ними не устоять.

– Они «звёзд» не привезут, – слегка обмахивая грудь и бока веником, ответил Никанор Иванович.

– Это почему же, Никанорик? – удивились противники толстяка. – Что им, «золото» не хочется получить?

– «Золото» им получить хочется. А только, если «звёзды» подзалетят, их дома болельщики накажут.

– Это верно, – согласились с Никанором Ивановичем противники толстяка. – Болельщики на проигравших ходить не любят. Помнишь, на киевское «Динамо» не ходили?

– Даже на тбилисское!

– Никанорик, ты подальше держись от толстяка. Пол под ним проломится, а пострадаешь ты: придавит.

– Да ладно вы! – рассердился толстяк. – Я, между прочим, два кило за парную скидываю.

– А потом пять кружек пива – и опять в норме.

– А то как же! Эй, внизу! Чего разводишь?

– Эвкалипт.

– Годится!

Поддали пару, захлопали венички. Заохали в блаженстве парильщики.

– Похлещись. – Никанор Иванович отдал свой веник белоголовому.

Тот похлестался.

– Не умеешь, – сказал Никанор Иванович. – Давай похлещу!

– Похлещи.

* * *

– Ну как? – спросил мальчик, когда они вышли из парной.

– Прямо тебе скажу – здорово.

Они заняли свои места, вымылись.

– Тебя Никанором зовут?

– Здесь Никанориком, а вообще я Никанор Иванович.

– Ну, это понятно.

– Ишь какой понятливый! – усмехнулся Никанор совсем по‑взрослому. – Ещё пойдёшь в парную?

– Пошёл бы, да за сердце боюсь.

– Ну, как хочешь! – Никанор Иванович опять отправился в парную, а когда вернулся, белоголового не было.

Кинулся в раздевалку. Вытерся, кое‑как оделся, а пройтись по раздевалке, поискать человека застеснялся, кивнул Василичу – и в буфет. Белоголового в буфете не было. Никанор Иванович выскочил на улицу, сбегал до магазина – и там не было белоголового. Помчался назад, к бане. И столкнулся с ним у входа.

– Что‑нибудь забыл? – спросил белоголовый.

Он был в кожаном пальто, в кожаной фуражке, высокий, ладный.

– Оставил, – сказал Никанор Иванович. – Мочалку. Любимую.

И прошмыгнул мимо этого человека в баню.

Постоял под лестницей. Сосчитал три раза: до полсотни, до двадцати пяти, до десяти. Выбежал на улицу, увидал вдалеке кожаное пальто. Белоголовый шёл не оглядываясь, неторопко, и Никанор Иванович почти нагнал его.

«А что, если он обернётся?»

Никанор Иванович втянул голову в плечи, ноги у него в коленках подломились… он замедлил шаги, а потом совсем остановился.

И вспомнил собаку на картофельном поле.

И заплакал вдруг.

– Ты что‑нибудь потерял? – спросила его старушка.

– Нет, ничего! – и бросился бегом в обратную сторону. И на бегу сообразил: «А мне как раз сюда и надо».

Остановился, вытер кепкой влажное после парилки лицо и пошёл к лавам, через чёрную осеннюю речку.

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:

rzhavyj kapkan na zelenom pole

Volf Igra na chuzhom pole 0 let vo glave razvedki 257096

Kraty na płaszczyźnie i pole wielokąta

bahrevskii vladislav zhuravlik

bahrevskii vladislav tihaya plaksa(2)

bahrevskii vladislav stroenie pera

bahrevskii vladislav dom s zhaboi

Trójkąt równoboczny, wzór na wysokość, pole, długości odcinków na jakie dzieli wyskość punkt przecię

bahrevskii vladislav dvorec zolushki

bahrevskii vladislav dyadyushka shoroh i shurshavy

bahrevskii vladislav lekarstvo ot semidesyati semi boleznei(2)

bahrevskii vladislav pervoklassnik mitya i krolik ushkinamakushke

bahrevskii vladislav dyadyushka shoroh i shurshavy

bahrevskii vladislav kot v sapogah s sekretami

bahrevskii vladislav stroenie pera

sciaga, Pole grawitacyjne- to przestrzeń, na którą działa siła grawitacji

Pole powierzchni przekroju zbrojenia na 1mb płyty

ZMIENNE POLE MAGNETYCZNE, opracowania na fizjoterapie

elektr.5, Pole elektrostatyczne to przestrzeń wokół nieruchomych ładunków lub ciał naelektryzowanych

więcej podobnych podstron