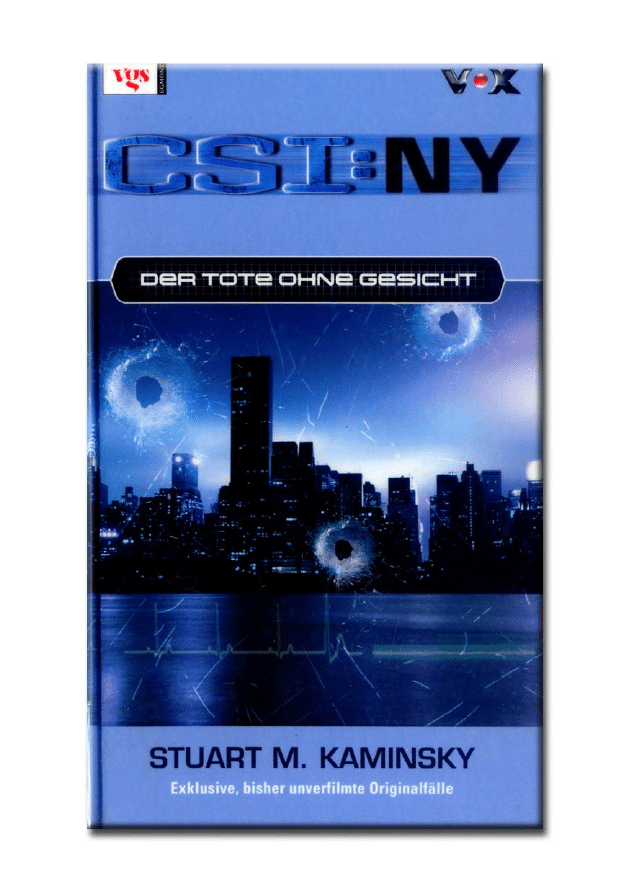

Stuart M. Kaminsky

CSI:NY

Der Tote ohne Gesicht

Aus dem Amerikanischen von Frauke Meier

VGS

Erstveröffentlichung bei Pocket Books, a division of Simon & Schuster, Inc. New York 2005.

Titel der amerikanischen Originalausgabe: »CSI:NY – Dead of Winter«

Das Buch »CSI: NY – Der Tote ohne Gesicht« entstand auf Basis der gleichnamigen Fernseh-

serie von Anthony E. Zuiker, ausgestrahlt bei VOX.

© 2006 CBS Broadcasting Inc. and Alliance Atlantis Productions, Inc.

CSI:NY in USA is a trademark of CBS Broadcasting Inc. and outside USA is a trademark of

Alliance Atlantis Communications Inc. All Rights Reserved.

CBS and the CBS Eye design™ CBS Broadcasting Inc. ALLIANCE ATLANTIS with the sty-

lised »A« design™ Alliance Atlantis Communications, Inc.

Based on the hit CBS television series »CSI: NY«

Produced by CBS PRODUCTIONS, a business unit of

CBS Broadcasting Inc. and Alliance Atlantis Productions, Inc.

Executive Producers: Jerry Bruckheimer, Anthony E. Zuiker, Ann Donahue, Carol Mendel-

sohn, Andrew Lipsitz, Danny Cannon, Pam Veasy, Jonathan Littman

Series created by: Anthony E. Zuiker, Ann Donahue, Carol Mendelsohn

© des VOX-Titel-Logos mit freundlicher Genehmigung

1. Auflage 2006

© der deutschsprachigen Ausgabe:

Egmont vgs Verlagsgesellschaft mbH

Alle Rechte vorbehalten.

Redaktion: Sabine Arenz

Lektorat: Ilke Vehling

Produktion: Susanne Beeh

Umschlaggestaltung: Danyel Grenzer, Köln

Senderlogo: © VOX 2006

Titelfoto: © 2006 CBS Broadcasting Inc. and

Alliance Atlantis Productions, Inc.

Satz: Achim Münster, Köln

Printed in Germany

ISBN 3-8025-3533-2

Ab 01.01.2007: ISBN 978-3-8025-3533-8

www.vgs.de

Ganz New York liegt wie erstarrt unter einer

Schneedecke, während das CSI-Team in einem un-

gewöhnlichen Fall ermittelt: Im Fahrstuhl eines

vornehmen Appartementgebäudes wird die Leiche

von Charles Lutnikov entdeckt. Als sich Aiden

Burn und ihr Kollege Mac Taylor bei den Nachbarn

umhören, führen alle Spuren zu der Krimiautorin

Louisa Cormier. Könnte es sein, dass die Lösung

des Falles in ihren Büchern verborgen liegt?

Gleichzeitig arbeiten Stella Bonasera und Don

Flack an einem mysteriösen Mordfall: Der Draht-

zieher des organisierten Verbrechens von New Y-

ork, Anthony Marco, steht vor Gericht. Aber eines

Morgens wird Alberta Spanio, die Kronzeugin der

Staatsanwaltschaft, tot in ihrem Hotelzimmer ge-

funden. Ein offenes Badezimmerfenster legt die

Vermutung nahe, dass der Mörder von außen ein-

gedrungen ist. Beobachtet wurden allerdings zwei

Männer, die sich in dem Raum über Alberta ein-

gemietet hatten. Somit scheint die Lösung des Rät-

sels nahe, aber eines wissen CSI-Ermittler: Wenn

es um Mord geht, ist nichts einfach.

Mein Dank gilt Bruce Whitehead und der Crime Scene

Investigation Unit des Büros des County Sheriffs von Sarasota,

Florida, sowie Lee Lofland, Denene Lofland und Dr. D. P. Lyle,

die mich an ihrem forensischen Wissen teilnehmen ließen.

Außerdem danke ich Hugo Parrilla, Detective im Ruhestand

und ehemals Mitglied der 24. Squad des NYPD,

für seine Unterstützung.

Prolog

Eine Nacht zum Träumen.

Es war Anfang Februar, in New York die kälteste Zeit des

Jahres. Vergessen Sie die Berichte über Januarstürme, plötzlich

auftretende Regenfälle oder kalte Winde aus Kanada von An-

fang November bis Mitte März.

Sie können damit rechnen, dass der Februar der unange-

nehmste Monat in New York ist. Und diesmal war er ganz be-

sonders unangenehm.

Die Temperatur ließ die Quecksilbersäule auf minus acht-

zehn Grad sinken. Der Wind wütete durch geisterhaft einsame

Straßen. Der Schnee fiel unablässig und war wirklich nicht ge-

eignet für Schneeballschlachten und Schlittenfahrten an einem

Samstagmorgen.

Die städtischen Schneepflüge tuckerten einzeln oder in

Konvois über die Straßen und bemühten sich, die Pfade freizu-

schaufeln. Der Müll, der nicht abtransportiert worden war,

wurde unter Schneemassen begraben und würde erst dann wie-

der zum Vorschein kommen, wenn das Tauwetter einsetzte.

Es war vier Uhr morgens.

Mac Taylor drehte sich im Bett auf die linke Seite. Er hatte

einen Wecker, doch er stellte ihn nie. Er wachte stets wenige

Minuten vor der Zeit in tiefer Dunkelheit auf. Eine Stunde lang

lag er dann da, die Hände hinter dem Kopf verschränkt, und

sah zur Decke empor. Er beobachtete das Scheinwerferlicht der

vorüberfahrenden Fahrzeuge, das sich zusammen mit dem

Licht der Sterne und dem Licht des Mondes an der Decke sei-

nes Schlafzimmers widerspiegelte. Doch in dieser Nacht gab es

keinen Verkehr, keine Sterne und keinen Mond am Himmel,

sondern nur Schnee. Er blickte in die Dunkelheit hinauf, darum

bemüht, nicht zu denken. In einer Stunde würde er aufstehen

müssen, und er hoffte, dass diese Stunde schnell vorbeiging.

Stella Bonasera hatte einen fiebrigen Traum. Nachdem sie

aufgestanden war, um zwei Paracetamoltabletten und einen in

der Mikrowelle erhitzten Tee zu sich zu nehmen, war sie gleich

wieder eingeschlafen. In ihrem Traum hing der gewaltige, auf-

gedunsene Körper einer Frau wie ein Fesselballon über ihrem

Bett. Stella wollte den Körper daran hindern, aus dem offenen

Fenster zu schweben, aber sie konnte sich nicht bewegen. Sie

hoffte, der Körper wäre zu groß, um durch das Fenster zu pas-

sen. Auf dem Körper der Frau saß eine Katze, eine graue Kat-

ze, die Stella mit starren Augen anblickte. Dann endete der

Traum – und Stella schlief friedlich weiter.

Aiden Burn war gegen zwei Uhr morgens eingeschlafen, als

sie versucht hatte, sich an den Namen ihrer Mathelehrerin aus

dem zweiten Jahr an der Highschool zu erinnern. Mrs Farley

oder Farrell oder Furlong? Sie konnte das Gesicht der Frau vor

sich sehen und ihre Stimme hören, die zum fünfhundertsten

Mal die Klasse darauf hinwies, dass selbst kleinste Fehler zum

falschen Ergebnis führten. »Ihr überschaut vielleicht das große

Ganze, aber schon ein einziger Moment der Unachtsamkeit

macht alles falsch.« Aiden hatte nichts aus ihrer Highschoolzeit

so deutlich vor Augen wie diese Lehrerin und hatte sich auch

nach der Highschool darum bemüht, ihren Rat zu befolgen.

Doch immer wieder holten sie die Worte ihrer Lehrerin ein –

vor allem dann, wenn der Wind an den Fenstern rüttelte und

eine eisige Kälte sich trotz der zischenden Radiatoren im Zim-

mer ausbreitete.

Danny Messer griff nach seiner Brille und warf einen Blick

auf die rot leuchtenden Zahlen seines Weckers. Wenige Minu-

ten nach vier. Er berührte sein Gesicht. Wenn er aufgestanden

war, würde er sich rasieren müssen. Das würde er unter der

Dusche erledigen. Er drehte sich auf die linke Seite, fand eine

bequeme Lage und fiel sofort in einen traumlosen Schlaf.

Sheldon Hawkes lag auf einer Pritsche in seinem Labor und

las ein Buch über eine archäologische Ausgrabung in Israel.

Auf einem Foto war ein Schädel abgebildet, der dort gefunden

worden war. In dem Text, verfasst von jemandem, dessen Na-

me er nicht kannte, hieß es, der Schädel sei etwa dreitausend

Jahre alt und durch eine Naturkatastrophe beschädigt worden.

Hawkes schüttelte den Kopf. Das Loch in dem Schädel musste

das Ergebnis eines Schlags gewesen sein, der mit einem

scharfkantigen Stein ausgeführt worden war. Es war der einzi-

ge Schaden an diesem Fund. Keine Kratzer, keine Brüche. Der

Schädel war beinahe perfekt erhalten. Hätte ein Naturereignis

dieses Loch verursacht, dann hätte es Anzeichen für weitere,

schwächere Verletzungen geben müssen. Für eine sichere Aus-

sage musste man natürlich den Schädel selbst untersuchen, a-

ber in Hawkes’ Augen gab es keinen Zweifel daran, dass dieser

vor langer Zeit verstorbene Bursche durch einen Schlag mit ei-

nem Stein getötet worden war. Aufgrund verschiedener Hin-

weise in der Nähe des Fundortes vermutete man eine königli-

che Abstammung. Hawkes fragte sich, wer ihn wohl ermordet

hatte und warum. Wenn er das Buch zu Ende gelesen hätte,

würde er dem Archäologen eine E-Mail schicken. Hawkes las

weiter. Die vier Stunden Schlaf, die er benötigte, hatte er be-

reits hinter sich. Er war zufrieden. Er war in seinem Labor in

der Nähe seiner Leichen und las ein gutes Buch.

Don Flack hatte vielleicht geträumt, aber er erinnerte sich

nicht mehr daran, was ihm ganz recht war, denn der Detective

hatte schon eine Menge gesehen, was genügend Stoff für Alb-

träume abgegeben hätte. Um sieben Uhr würde der Wecker

klingeln, und er würde sofort wach sein. Das war schon immer

so gewesen, auch als er ein kleiner Junge war, und er hoffte, es

würde auch für den Rest seines Lebens so bleiben.

Die Brüder Marco schliefen die halbe Stadt weit voneinan-

der entfernt. Anthony, der auf Riker’s Island in Haft saß, hatte

nur einen leichten Schlaf. Denn im Gefängnis gab es nachts

fürchterliche Geräusche: abgehacktes Husten, Schnarchen,

Leute, die im Schlaf Selbstgespräche führten, und die Schritte

der Wachen. Gefängnisse waren Orte, an denen man zu jeder

Zeit damit rechnen musste, dass sich jemand von hinten heran-

schlich. Obwohl Anthony sich nicht fürchtete, wusste er nicht,

ob er vielleicht nicht auch jemanden gekränkt oder beleidigt

hatte. Draußen besaß der Name Anthony Marco vielleicht Ge-

wicht, doch hier drinnen war er nur ein alter weißer Idiot, der

morgen vor Gericht stehen würde. Aber wenn es gut lief, fiel

der Prozess zu seinen Gunsten aus. Und das war für Anthony

Marco selbstverständlich.

Anthonys Bruder Dario war wach. Hyposomnie. Das

Geschnarche seiner Frau. Sein schlimmer Magen. Er stand auf

und ging ins Badezimmer, wo er sich setzte und die Entertain-

ment Weekly las. Er war nervös. Heute Nacht, etwa jetzt, war

es so weit. Er hatte vor fünf Stunden angerufen, um den Plan

zu ändern. Seine Tochter hatte ihn überzeugt, dass es besser so

wäre, und deshalb hatte er den Anruf getätigt. Doch es konnte

schief gehen. Wenn man sich auf Idioten verließ, ging man ein

Risiko ein, selbst wenn die Idioten loyal waren. Marco hatte

eine Theorie. Nur auf die Loyalität von Idioten konnte man

wirklich zählen. Schlaue Köpfe dachten zu viel und waren

mehr an ihrem eigenen Wohl interessiert. Marco wusste das. Er

war selbst einer der schlauen Köpfe. Zum Teufel damit. Er

ging zurück ins Bett und stupste seine Frau an, in der Hoff-

nung, sie würde sich auf die Seite drehen und aufhören zu

schnarchen. Sie grunzte und drehte sich, aber das Schnarchen

wurde lauter. Er legte sich ein Kissen über den Kopf und wuss-

te, dass er, wenn er in den nächsten fünf oder sechs Minuten

nicht einschlafen würde, endgültig aufstehen müsste.

Steve Guista träumte von Wasser, nur Wasser, eine ausge-

dehnte Wasserfläche. Er wusste, dass es kalt war und er nicht

hinein wollte, aber es sah wunderschön aus. Er wollte nichts

weiter, als es noch etwas betrachten. Dann war da auf einmal

so ein Gefühl. Etwas näherte sich von hinten. Er wollte sich

nicht umdrehen, um nachzusehen. Er wollte in das Wasser

springen. Aber er fürchtete sich, in das Wasser zu springen.

Wie erstarrt stand er am Ufer des Sees – oder was auch immer

das war – und wünschte sich, er könnte aufwachen.

Jacob Laudano war, verflucht noch mal, schon wieder auf

einem Pferd. Er wusste, dass er träumte, aber er konnte nicht

aufwachen, und er konnte das Pferd nicht dazu bringen, stehen

zu bleiben oder langsamer zu laufen. Er beugte sich vor,

klammerte sich fest und wusste durch die Position der anderen

Pferde, dass er verlieren oder, schlimmer noch, stürzen würde.

Acht Jahre war er Jockey gewesen, und er hasste jeden einzel-

nen Tag davon. Er hasste die Hungerkuren, und er hasste jeden

Augenblick auf dem Rücken dieser dummen Tiere, deren bloße

Existenz er kaum ertragen konnte. Er mochte sie nicht. Sie

mochten ihn nicht. Er war ein lausiger Jockey gewesen. Er war

ein durchschnittlicher Dieb. Wenn er doch nur aufwachen

könnte, um etwas zu trinken – Wasser, Whiskey, irgendwas.

Danach würde er wieder einschlafen. Er war erst vor einer

Stunde in sein Appartement zurückgekommen. Er hatte getan,

was getan werden musste. Es war leicht gewesen. Er hatte sein

Geld. Also, warum zum Teufel hatte er Albträume? Vor allem

diesen Traum, in dem er auf einem verdammten Pferd sitzen

musste und wusste, dass er verlieren würde. Er gab sich Mühe,

rief laut im Schlaf, kämpfte und strampelte, und erwachte

plötzlich in eisiger Finsternis. In seinem Traum hatte er das

Johlen der Zuschauer gehört, doch es war bloß das Pfeifen des

Windes. Die Zugluft, die er an seinen Beinen gespürt hatte,

kam von der Kälte, die durch die schlecht isolierten Fenster he-

reindrang, und der Schweiß auf seiner Stirn stammte nicht von

der Strapaze des Rennens, sondern von einem Gefühl wach-

sender Angst. Und so kam es, dass Jacob, der Jockey, sich

fürchtete, wieder einzuschlafen.

Sie hatte drei Namen. Den ersten hatte sie mit ihrer Geburt

erhalten, den zweiten durch die Heirat mit diesem Mistkerl, der

sich eines Nachts einfach davongeschlichen hatte, und den drit-

ten hatte sie sich selbst zugelegt. Es war ein Pseudonym, aber

auch ihr respektabler Name.

Helen Grandfield war im Alter von dreißig geboren worden,

nachdem sie ihre Identität als Stripperin hinter sich gelassen

hatte und es ihr nicht gelungen war, berühmt zu werden – oder

durch ihren verdorbenen Ruf ihren Vater zu erzürnen. Der alte

Mann hatte sie einfach ignoriert. Solange sie den Familienna-

men nicht benutzte, war ihm alles egal. Er hatte andere Kinder,

die nicht versuchten, ihn zum Wahnsinn zu treiben, und er hat-

te zu viele andere Dinge im Kopf – beispielsweise am Leben

zu bleiben und nicht mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten. Ir-

gendwann hatte sie sich plötzlich verändert. Einfach so. Von

einem Moment zum anderen. Hatte Wirtschaftskurse bei Ford-

ham belegt und Buchhaltung gelernt. Nun war sie für ihren Va-

ter von praktischem Nutzen. Und für sich selbst auch. Denn tief

in ihrem Inneren glaubte sie, dass, wenn die Dinge so gut lie-

fen, wie sie es gerade taten, sie irgendwann ihren Ehemann

finden würde. Dann endlich würde sie die Gelegenheit be-

kommen, diesem Mistkerl die Kehle durchschneiden zu lassen –

vorzugsweise, während sie dabei zusah. Helen Grandfield

schlief friedlich.

Ed Taxx und Cliff Collier hatten nicht geschlafen und sie

hatten es auch gar nicht erst versucht. Denn sie sollten nicht

schlafen. Sie saßen im Hotelzimmer. Ed las einen Kriminalro-

man von Jonathan Kellerman, und Cliff sah sich die Videoauf-

nahme eines Hockeyspiels an, das bereits Stunden vorher statt-

gefunden hatte. Deshalb hatte er sich auch die Nachrichten auf

ESPN nicht angesehen. Er wollte nicht erfahren, wie das Spiel

ausgehen würde. Im Augenblick lagen die Rangers am Anfang

des dritten Drittels mit 3:1 in Führung. Cliff arbeitete an einer

Diätcola. Ed hatte eine Dr. Pepper. Keiner der Männer war

wirklich müde. Ihnen ging zu viel im Kopf herum. Wie auch

immer, ein kräftiger Schluck Koffein konnte nicht schaden.

Taxx sah auf seine Armbanduhr. Zwei Stunden bis zur Däm-

merung. Er hatte Schwierigkeiten, sich auf das Buch zu kon-

zentrieren. Cliff hatte angeboten, den Ton abzudrehen, aber Ed

hatte ihm gesagt, das würde ihn nicht stören. Er mochte Ho-

ckey nicht, aber er wusste, wie es ausgehen würde. Ed richtete

sein Schulterhalfter und lehnte sich mit dem Buch auf der Brust

zurück.

Der Name des Mädchens war Lilly. Sie war elf, ein bisschen

klein für ihr Alter, aber nicht allzu sehr. Etwas weckte sie. Von

ihrem Bett aus sah sie sich zu ihrer Mutter um, die so atmete,

wie sie es immer tat, wenn sie schlief. Lilly war einigermaßen

überzeugt davon, dass der Wind sie geweckt haben musste.

Sie kletterte aus dem Bett, ging ins Wohnzimmer und schalte-

te die Lampe in der Ecke ein. Da war er, der Hund. Er sah nicht

übel aus, aber er war auch kein schöner Hund. Sie fragte sich, ob

sie ihn mit Braun und Gold hätte bemalen sollen, statt einfach

nur mit Weiß. Noch war es nicht zu spät. Aber sie wusste, sie

würde es nicht tun. Sie war zu müde. Sie würde vielleicht einen

Fehler machen. Das wäre dann noch schlimmer. Der Hund wür-

de wohl weiß bleiben. Sie hoffte, er würde ihm gefallen, obwohl

er ein wenig wackelte. Sie hatte ein Hinterbein zu kurz gemacht.

Lilly holte sich ein Glas aus dem Küchenschrank, ging dann

zum Kühlschrank und schüttete sich Kakao ein. Mit dem Kakao

und einem Schokoladenkeks setzte sie sich an den Tisch und

fuhr fort, den Hund zu untersuchen. Sie beschloss, ihn Spark zu

nennen. Oder vielleicht irgendwie anders.

Lilly aß ihren Keks und trank das Glas aus, stellte es vor

sich auf den Tisch und lehnte sich zurück. Sie konnte den

Schnee sehen, der auf das Fenster fiel. Sie wollte nicht zurück

ins Bett, sie war einfach zu faul. Dann schlief sie ein.

1

Der tote Mann lehnte zusammengesunken an der hinteren

Wand des holzgetäfelten Fahrstuhls. Sein Kopf war auf die lin-

ke Schulter gefallen, und seine gefalteten Hände lagen auf sei-

ner Brust. Über der rechten Hand war ein Blutfleck zu sehen,

und sein linkes Bein ragte aus dem Fahrstuhl heraus.

Der Fuß in dem Pantoffel war das Erste, was Detective Mac Tay-

lor sah, als er über die Marmorfliesen schritt, mit denen die Lobby

des Appartementgebäudes an der York Avenue ausgelegt war.

Mac Taylor ging an zwei uniformierten Beamten vorbei und

blieb vor der offenen Fahrstuhltür stehen. Aiden Burn, seine

Kollegin, war gerade dabei, die Leiche im Inneren des Fahr-

stuhls zu fotografieren. Der tote Mann trug einen grauen Jog-

ginganzug, der in Brusthöhe zwei Löcher aufwies. Es waren

eindeutig die Spuren eines Verbrechens.

»Schneit es noch?«, fragte Burn, als Mac Taylor einen Blick

auf die Uhr warf. Es waren wenige Minuten nach zehn. Er zog

ein Paar Latexhandschuhe an.

»Es werden noch knapp acht Zentimeter mehr erwartet«,

antwortete Mac und kniete sich neben die Leiche. In der klei-

nen Fahrstuhlkabine war gerade genug Platz für die beiden

Tatortermittler und den Toten.

»Wer ist er?«

»Sein Name ist Charles Lutnikov. Appartement sechs, drit-

ter Stock.«

Lutnikov war etwa fünfzig, hatte spärliches schwarzes Haar

und einen Bierbauch.

»Der Jogginganzug hat keine Taschen«, stellte Mac fest und

drehte den Leichnam vorsichtig zuerst nach rechts und dann

nach links. »Wer hat ihn identifiziert?«

»Der Pförtner«, murmelte Burn und sah sich zu dem uni-

formierten Streifenpolizisten um, der unverhohlen ihren Hin-

tern bewunderte.

»Sind Sie verheiratet?«, fragte sie den Cop.

»Ich?«, grinste der Cop und deutete auf sich selbst.

»Sie«, entgegnete Aiden.

»Ja.«

»Hier liegt ein toter Mann«, sagte sie. »Vermutlich ermor-

det. Sehen Sie sich ihn an, und denken Sie über ihn nach – und

nicht über meinen Arsch. Schaffen Sie das?«

»Ja«, antwortete der Cop, der nun nicht mehr grinste.

»Gut. Meine Ausrüstung ist draußen neben der Tür. Bringen

Sie sie her und stellen Sie sie so ab, dass ich sie erreichen kann.«

»Schlecht geschlafen?«, fragte Mac.

»Ich hatte jedenfalls schon bessere Nächte«, erwiderte Ai-

den und fotografierte weiter, als der Cop mit ihrer Ausrüstung

zurückkehrte.

Macs Augen fixierten die Brust des toten Mannes. »Sieht

nach zwei Einschusslöchern aus. Keine Pulverspuren.«

Mac studierte die Wände, den Boden und die Decke der

kleinen, holzgetäfelten Fahrstuhlkabine. Dann beugte er sich

vor und zog den Leichnam vorsichtig hoch.

»Keine sichtbaren Austrittswunden«, stellte er fest und ließ

die Leiche wieder zu Boden gleiten.

»Dann sind die Kugeln noch in ihm.«

»Nein, ich glaube nicht.« Mac nahm ein Lederetui aus sei-

ner Tasche und holte ein dünnes, stählernes Werkzeug heraus,

das an ein Zahnarztinstrument erinnerte.

Vorsichtig zog er das Hemd des toten Mannes hoch, um sich

die Wunden genauer anzusehen.

»Ein Schuss«, sagte er laut zu sich selbst, während er jedes

Loch genau untersuchte. »Das hier ist die Eintrittswunde. Klei-

nes Kaliber. Sie hat sich beinahe wieder geschlossen. Das

daneben ist die Austrittswunde. Sie ist größer, unsauberer, und

die Haut ist nach außen aufgerissen.«

»Dann sollte irgendwo Blut zu finden sein«, antwortete Ai-

den.

»Und da ist es schon.« Mac blickte hinab auf die dunklen

Flecken am Boden.

Er stand auf und steckte sein Werkzeug weg. Danach zog er

die Latexhandschuhe aus, ließ sie in einen Beutel gleiten und

holte ein neues Paar aus der Tasche.

Wenn Blut im Spiel war, musste man die Handschuhe jedes

Mal wechseln, wenn man etwas Neues berührte. Keine Konta-

mination. Kriminalisten auf der ganzen Welt hatten diese Regel

spätestens seit dem peinlichen Fehler im Fall O. J. Simpson

zum obersten Gebot erhoben.

»Keine Waffe?«, fragte Mac.

»Keine Waffe«, antwortete Aiden. »Keine Kugel.«

»Körpertemperatur?«

»Er ist noch keine zwei Stunden tot, vermutlich sogar weni-

ger als eine. Der Pförtner hat die Leiche gefunden und 9-1-1

gerufen.«

Mac warf noch einen letzten Blick auf den toten Mann und

sagte: »Fotografiere seine Unterschenkel. An diesem hier ist

ein Bluterguss.« Mac deutete auf das Bein, das aus der Fahr-

stuhltür heraushing. »Dann …«

»Untersuchen wir die Wände, den Boden, den Joggingan-

zug?«, fragte Aiden.

Mac nickte und fügte hinzu: »Das volle Programm.« Zum

vollen Programm gehörte auch die Untersuchung der Umge-

bung mithilfe einer Alternate Light Source, abgekürzt ALS.

Dieses spezielle Licht macht Körperflüssigkeiten wie Sperma,

Speichel und Urin, aber auch Fingerabdrücke und sogar Betäu-

bungsmittelspuren sichtbar. Aiden besaß eine eigene ALS, die

so klein war, dass sie in einem Behälter von der Größe eines

Brillenetuis Platz fand. Sie ließ sich an jede Steckdose an-

schließen. Aiden benutzte sie, um die Sauberkeit von Hotel-

oder Motelzimmern zu prüfen, in denen sie übernachten muss-

te, wenn sie beruflich unterwegs war.

Mac verließ den Fahrstuhl und ging an zwei Polizisten vor-

bei. Er wollte zu dem Pförtner, der in seiner purpurfarbenen

Uniform neben den Beamten stand und ihnen bei der Arbeit

zuschaute. Der Mann war klein, schwarz und sehr nervös. Er

hatte keine Ahnung, was er mit seinen Händen anstellen sollte,

also versuchte er, sie in die Taschen zu stecken, um sie dann

gleich wieder herauszuziehen. Mac baute sich vor ihm auf.

»Er ist tot«, begann der Pförtner. »Ich weiß es. Ich konnte es

sehen.«

»Wann haben Sie Ihren Dienst angetreten, Mr …?«

»McGee, Aaron McGee. Aber alle nennen mich Mr Aaron.

Ich meine, die Hausbewohner tun das. Weiß auch nicht wa-

rum.«

»Wann haben Sie Ihren Dienst angetreten, Mr McGee?«

»Um fünf Uhr morgens.« Er sah auf seine Armbanduhr.

»Vor fünf Stunden. Fünf Stunden und zehn Minuten. Hab

zwei Stunden gebraucht, um bei dem Schnee hierher zu kom-

men.«

»Wer hatte vor Ihnen Dienst?«

»Ernesto, Ernesto … lassen Sie mich nachdenken. Er ist

schon seit fünf, sechs Jahren hier. Ich kenne seinen Nachna-

men. Ich hab ihn gleich.«

Mac nickte.

»Haben Sie eine Besucherliste?«, fragte er.

McGee nickte. »Ich schreibe den Namen jedes Besuchers

auf und frage jedes Mal bei den Hausbewohnern nach, ehe ich

jemanden reinlasse. Die Bewohner trage ich nur ein und sage

›Guten Morgen‹ oder ›Gute Nacht‹ oder so was. Während der

Feiertage letzten Monat hab ich ›Frohe Weihnachten‹ zu denen

gesagt, die Christen sind wie ich, und ›Frohes Chanukka‹ zu

den Juden. Zu den Melvoys sage ich gar nichts. Das sind A-

theisten, aber sie schenken mir trotzdem eine Kleinigkeit zu

Weihnachten.«

»Hatte Mr Lutnikov heute Morgen irgendwelche Besu-

cher?«

»Nicht einen«, antwortete der Pförtner und schüttelte be-

kräftigend den Kopf. »Kein Besuch für ihn. Für niemanden in

diesem Haus. Heute sollten nur die Computerleute kommen,

um Rabinowitz’ Rechner zu reparieren.«

»Haben heute Morgen schon irgendwelche Bewohner das

Haus verlassen?«

»Die Shelbys um zehn«, wusste der Pförtner und gab Mac

ein Zeichen, ihm zur Vordertür der Belvedere Towers zu fol-

gen. »Sie haben ihren Hund ein paar Minuten ausgeführt und

sind dann wieder zurückgekommen. Zu kalt da draußen für das

kleine Ding, aber er hat sein Geschäft gemacht. Mrs Shelby

hatte eine von diesen kleinen durchsichtigen Tüten dabei. Sie

sind schnell wieder hier gewesen.«

Mac nickte.

»Und Ms Cormier«, fuhr McGee fort. »Die geht jeden Mor-

gen los – Regen, Sonnenschein, Schnee, macht alles keinen

Unterschied. Sie geht spazieren. Acht Uhr, jeden Morgen. Sagt

immer ›Hallo, Aaron‹ zu mir. Bleibt vielleicht eine halbe Stun-

de weg. Sogar heute Morgen.«

»Hatte sie irgendetwas bei sich?«, fragte Mac.

»So wie immer«, entgegnete McGee. »Eine von diesen gro-

ßen Tüten aus dem Buchladen mit dem Bild von diesem bärti-

gen Kerl drauf. Wie ist bloß der Name von dem Laden?«

»Barnes and Noble?«

»Das ist er«, bestätigte McGee. »Jeden Tag die gleiche Tü-

te.«

McGees Bewegungen waren ein wenig schwankend. Der

Mann musste mindestens siebzig sein, vermutlich sogar älter.

»Manchmal gehen auch die Glicks samstags Früh weg«,

sagte er. »Sie wohnen in Nummer zwei, aber seitdem er diese

Chemotherapie bekommt, bleiben sie meistens zu Hause.«

Vor dem Pförtnertresen rechts neben der Eingangstür blie-

ben sie stehen. Durch die Tür drang die Kälte des Februars her-

ein. Der Schnee lag inzwischen mindestens sechzig Zentimeter

hoch, und obwohl es schon vor Stunden aufgehört hatte zu

schneien, fiel die Temperatur weiter. Mac war überzeugt, dass

es inzwischen etwa achtzehn Grad unter Null sein musste.

Sein Wagen parkte einen Block entfernt direkt vor einem

Delikatessengeschäft mit heruntergeklappter Sonnenblende,

sodass die C.S.I.-Plakette zu erkennen war. Der Weg vom Wa-

gen zum Appartementhaus hatte ungefähr fünf Minuten gedau-

ert. Normalerweise hätte er nicht mehr als ein oder zwei Minu-

ten erfordert. Das alles erinnerte Mac an einen heftigen

Schneesturm vor etwa sechs Jahren in Chicago. Nach diesem

Sturm hatten die Leute über kleine, ungleichmäßige, aber sehr

glatte Schneehügel hinwegklettern müssen. Mac und seine Frau

hatten damals in einem Bezirk gewohnt, dessen Abgeordneter

nicht zu den Demokraten gehörte – und was wiederum bedeu-

tete, dass dieser Stadtteil stets zuletzt von den Schneepflügen

besucht wurde. Bis sie ihren Wagen aus der Garage hätten fah-

ren können, wären Tage, wenn nicht sogar Wochen vergangen.

Also hatten sie die Herausforderung angenommen und sich

kletternd und rutschend, gleitend und stürzend auf den Weg zu

der vier Blocks entfernten Hauptstraße gemacht und dort tat-

sächlich einen geöffneten Supermarkt gefunden.

Als Mac auf dem Heimweg auf einem Schneehügel ausge-

rutscht und mit dem Hintern im Schnee versunken war, hatte

Claire gelacht. Um ihn herum hatten sich Lebensmittel verteilt,

die im Schnee ihre Abdrücke hinterließen.

Mac hatte nicht darüber lachen können. Er hatte mit einem

übertriebenen Stirnrunzeln aufgeblickt, doch die Falten waren

bald einem Lächeln gewichen. Claire stand bis zu den Knö-

cheln im Schnee – ihre Ohren glühten rot, und ihre blaue Roll-

mütze hatte sie tief in die Stirn gezogen. An ihren Händen trug

sie rote Strickhandschuhe, mit denen sie die Einkaufstaschen

umklammerte. Sie lachte. Er konnte es noch vor sich sehen:

dunkle Straße, weißer Schnee, glimmende Straßenlaternen –

und seine Frau, die lachte.

»Sehen wir vorsichtshalber noch einmal nach«, meinte Mc-

Gee. »Es ist Samstag, also überlegen es sich die Leute dreimal,

ob sie bei so einem Wetter einen Fuß auf die Straße setzen, und

es ist noch früh, also …«

Er sah in sein Buch.

»Nichts«, stellte er fest. »Niemand sonst ist rein, niemand

sonst ist raus.«

»Wann beginnt Ernestos Schicht?«, fragte Mac, der sich

wieder gefangen hatte und sich nun wieder auf die Ermittlung

konzentrierte.

»Von Mitternacht bis fünf, wenn ich komme.«

McGee sah erneut in sein Buch und kniff die Augen zu-

sammen.

»Keine Einträge während Ernestos Schicht. Gar nichts.

Niemand rein, niemand raus.«

Ein Ambulanzfahrzeug hielt vor der Tür. Die Sirenen

schwiegen. Zwei Sanitäter, unter den blauen Jacken weiß ge-

kleidet, stiegen aus, öffneten die hintere Tür des Fahrzeugs und

zogen eine Rolltrage und einen Leichensack heraus.

Der Pförtner hielt inne, um ihnen zuzusehen, wie sie das

Haus betraten. »Ich habe gar keine Namen von Ihnen und all

den anderen Polizisten«, überlegte er. »Vielleicht sollte ich …«

»Das ist schon in Ordnung«, fiel ihm Mac ins Wort. »Erzäh-

len Sie mir von Mr Lutnikov.«

»Tut mir Leid, Taylor, wir sind spät dran«, grüßte der erste

Sanitäter, ein Bodybuilder mit einem Kindergesicht. »Wet-

ter.«

Mac nickte und sagte: »Bringen Sie ihn so schnell wie mög-

lich ins Labor, aber seien Sie vorsichtig da draußen.«

»Roger«, entgegnete der Bodybuilder und ging zusammen

mit seinem Partner an Mac und dem Pförtner vorbei.

»Wo waren wir?«, fragte McGee, während er zusah, wie die

beiden Sanitäter noch mehr Schnee in die Lobby trugen.

»Mr Lutnikov«, half ihm Mac auf die Sprünge.

»Ist meistens für sich allein geblieben«, erklärte McGee.

»Netter Mann. Kurz angebunden, aber das war er immer. Hat

mir einen Fünfzigdollarschein gegeben zu Weihnachten. Jedes

Jahr zu Weihnachten.«

»Hatte er viel Geld?«, fragte Mac.

»Weiß nicht. Das ist Weihnachten normal. Alle Hausbe-

wohner geben mir zu den Feiertagen Geld. Wollen Sie wissen,

wie viel ich diese Weihnachten zusammengekriegt habe? Drei-

tausendvierhundertundfünfzig Dollar. Hab’s gleich auf die

Bank gebracht.«

Aus der Nähe des Fahrstuhls hörte man Geräusche. Mac

schaute sich um. Das Bein des Toten war noch immer zu se-

hen.

»Sie haben die Leiche gefunden«, begann Mac wieder.

»Hab ich«, sagte McGee und deutete den Korridor entlang.

»Hab gehört, dass der Fahrstuhl anhält, und habe hingeguckt,

ob jemand aussteigt. Aber da war niemand. Die Glocke hat

immer wieder Dingdong gemacht, also bin ich hingegangen,

und raten Sie mal, was ich gesehen habe.«

»Ein Bein, das heraushing, und eine Tür, die ständig dage-

genstieß«, antwortete Mac.

»Stimmt genau, stimmt genau. Das ist eine automatische

Tür. Wenn etwas im Weg liegt, schlägt sie immer wieder dage-

gen und macht dieses Dingdong.«

»Kommt der Fahrstuhl automatisch herunter?«

»Nein, Sir. Man muss den Knopf drücken – oder er bleibt

dort, wo er ist.«

»Sind die beiden anderen Fahrstühle genauso klein wie die-

ser hier?«

»Nein, Sir«, erklärte der Pförtner. »Die sind viel größer.

Fahrstuhl drei ist so klein, weil er nur vom sechzehnten Stock

bis zum Penthouse fährt – und natürlich bis hier unten in die

Lobby.«

Ein Windstoß rüttelte an der gläsernen Vordertür und zog

die Aufmerksamkeit des Pförtners auf sich. »Sieht wirklich

schlimm aus da draußen. Hab gehört, es soll ziemlich kalt sein.

Zwanzig Grad minus oder so.«

»Mr Lutnikov hat im dritten Stock gewohnt«, sagte Mac.

»Haben Sie eine Ahnung, warum er in einem Fahrstuhl war,

der in seinem Stockwerk gar nicht hält?«

McGee schüttelte den Kopf. »Vom sechzehnten Stock an auf-

wärts gibt es nur noch ein Appartement pro Etage. Vier, fünf Zim-

mer, mit Balkon. Ms Louisa Cormier hat in ihrem Appartement so-

gar ein richtiges kleines Kino mit Plüschsesseln und einem riesigen

Bildschirm. Die Leute da oben haben ’ne Menge Geld.«

»Wenn Lutnikov Fahrstuhl drei benutzen wollte …«, über-

legte Mac.

»Dann musste er in die Lobby kommen, in Fahrstuhl drei

steigen und nach oben fahren«, entgegnete der Pförtner.

»Kennt Mr Lutnikov jemanden von den Leuten, die im

sechzehnten Stock wohnen oder darüber?«, fragte Mac.

»So was weiß ich nicht«, antwortete der Pförtner. »Ist ein net-

tes Gebäude, aber die Leute haben kaum etwas miteinander zu

tun. In der Lobby sagen sie hallo, lächeln höflich, aber sonst …«

Die Sanitäter gingen mit der Trage, auf der in einem ver-

schlossenen Leichensack der Tote lag, an ihnen vorbei.

Währenddessen beobachtete Mac, wie Aiden Burn gerade

die Fahrstuhltür mit Absperrband sicherte.

»Ich mache Ihnen die Tür auf.« McGee hastete an den Sani-

tätern vorbei und stieß die Tür auf. Der Wind trug eine Lawine

Schnee und einen Schwall eisiger Luft herein. Mac spürte, wie

die Kälte von seinem Körper Besitz ergriff.

Aiden kam zu ihm. Sie streifte die Handschuhe ab und ließ

sie in ihre Tasche fallen. Als die Kälte sie traf, zog sie den

Reißverschluss ihrer Jacke hoch, auf deren Rückseite »Crime

Scene Unit« stand.

»Er wollte sicher nicht in Hausschuhen nach draußen«, stell-

te Mac fest, als er zusah, wie die Leiche in das Ambulanzfahr-

zeug geladen wurde.

»Aber wo wollte er überhaupt hin?«, fragte Aiden.

»Oder woher ist er gekommen?«

»Von irgendwo zwischen dem Sechzehnten und dem Zwei-

undzwanzigsten«, antwortete Aiden. »Denn abgesehen von

diesen Etagen kann man mit diesem Fahrstuhl nur noch die

Lobby und den Keller erreichen. Für die Garage und die

Stockwerke bis zum Sechzehnten gibt es keine Knöpfe.«

»Du übernimmst den Keller. Ich fange mit dem Sechzehnten

an«, entschied Mac.

»Wer auch immer unser Opfer erschossen hat, stand außer-

halb der Kabine«, sagte Aiden. »Keine Pulverspuren auf sei-

nem Hemd. Aber der Fahrstuhl ist zu klein, um einen Schuss

abzugeben, ohne Pulver zu hinterlassen.«

Mac nickte.

»Und«, fügte sie hinzu, »er oder sie war ein guter Schütze.

Die Eintrittswunde liegt in einer Linie mit dem Herzen.«

»Kann ich Fahrstuhl drei wieder in Betrieb nehmen?«, frag-

te der Pförtner, der zu ihnen gekommen war.

»Nein«, antwortete Mac. »Das ist ein Tatort. Gibt es eine

Treppe?«

McGee nickte. »Das ist Gesetz.«

»Die Hausbewohner werden bis zum fünfzehnten Stock die

Treppe benutzen müssen, und dort können sie entweder in ei-

nen anderen Fahrstuhl umsteigen oder zu Fuß weitergehen.«

»Das wird ihnen nicht gefallen«, sagte McGee kopfschüt-

telnd. »Das wird ihnen gar nicht gefallen. Kann ich sie anrufen

und ihnen Bescheid sagen?«

»Erst nachdem Sie mir die Namen von den Bewohnern ab

Etage sechzehn gegeben haben«, sagte Mac.

»Ich schreibe sie für Sie auf.« McGee griff nach seinem

Kugelschreiber, der auf dem braunen Tresen lag, und drückte

mit dem Daumen den Knopf am oberen Ende herunter.

2

Ed Taxx stellte den Thermostat in Zimmer 614 des Brevard

Hotels neu ein. Achtzehn Grad wurden angezeigt, aber das

Brevard war alt, die Heizungsanlage wenig verlässlich und das

Wetter draußen eisig.

Taxx konnte auf fünfundzwanzig Jahre Erfahrung im Dienst

der Sicherheitsabteilung des Bezirksstaatsanwalts zurückbli-

cken. Noch ein Jahr, und seine Tochter würde wegziehen, um

in Boston das College zu besuchen. Dann, so sagte Ed immer

zu seiner Frau, würden sie beide nach Florida gehen und den

New Yorker Winter endlich vergessen können, ein für alle

Mal.

Ed war auf Long Island aufgewachsen. Damals war er ein

Draufgänger gewesen, der mit halb erfrorenen Fingern und Oh-

ren im Stanton Park Hockey gespielt und sich immer auf den

winterlichen Schnee gefreut hatte – auf die Schneeballschlach-

ten und die Schlittenfahrten auf dem Maryknoll Hill.

Als er vierzig wurde, hatte er aufgehört, sich auf den Winter

zu freuen. Ihn nervte das Auto, das nicht anzuspringen drohte,

der Schnee, der ihn stundenlang in einem überhitzten Wagen

festhielt und ihn zwang, die Spur zu halten und sich auf die

Fahrbahn zu konzentrieren. Am schlimmsten aber waren die

langen, grauen Tage. Er würde die Stadt nicht vermissen, wenn

er erst einmal im Ruhestand war.

Er sah sich zu Cliff Collier um, der den Eindruck machte,

als würde er überhaupt nicht frieren. Collier war zweiunddrei-

ßig und stark wie ein Bulle. Er war sechs Jahre lang unifor-

mierter Beamter gewesen und seit zwei Jahren Detective im

NYPD.

In zwei Stunden würde ein anderes Team die Überwachung

von Alberta Spanio, die zu diesem Zeitpunkt im abgeschlosse-

nen Schlafzimmer nebenan ruhte, übernehmen. Vor zwei

Nächten hatten Cliff und Ed ihren Dienst angetreten, als sie ih-

rerseits zwei Kollegen ablösten. Wie jeden Abend mussten sie

Alberta kurz vor Mitternacht in ihr Schlafzimmer bringen und

zuhören, wie sie die Tür verriegelte. Danach schaute Collier in

der Regel fern. Doch die Filme wurden ständig von Wetterbe-

richten unterbrochen, die erzählten, wie dick die Schneedecke

inzwischen geworden war. Taxx sah ein wenig zu, griff aber

zwischendurch immer wieder zu seinem Kriminalroman und

las darin.

Die beiden Männer brachten einander weder Sympathie noch

Antipathie entgegen. Sie hatten außer ihrem Job wenig gemein-

sam. Nachdem Alberta ihre Tür verschlossen hatte, waren sie

mit Jay Lenos Stimme im Hintergrund nach einem zehnminüti-

gen Geplauder wieder einmal ins Schweigen verfallen.

Das Brevard Hotel zählte nicht zu den üblichen Sicher-

heitsmaßnahmen für das Zeugenschutzprogramm des NYPD

oder der Bezirksstaatsanwaltschaft. Doch bei Alberta Spanio

wollte der Staatsanwalt kein Risiko eingehen. Immerhin war es

nicht ausgeschlossen, dass es im Department eine undichte

Stelle gab. Das jedenfalls hatte man den beiden Männern und

den Leuten aus den anderen zwei Schichten erzählt. Sie alle

hatten genug Erfahrung in diesem Job und wussten, wie schnell

die Leute, vor denen sie Alberta Spanio beschützen sollten, he-

rausbekommen konnten, wo sie war.

Hätte Alberta, klein, hübsch, blondiertes Haar und verständ-

licherweise sehr furchtsam, gebeten, einen Telefonanruf tätigen

zu dürfen, hätten Ed und Cliff ihr ein höfliches »Nein« entge-

gengebracht – das gleiche höfliche »Nein«, das sie auch gehört

hätte, hätte sie sich ein Schinkensandwich gewünscht. Kein

Zimmerservice. Keine Bringdienste. Frisches Essen gab es nur,

wenn ein Schichtwechsel anstand.

Die Ablösung, die binnen zwei Stunden eintreffen sollte,

würde etwas zum Frühstück mitbringen, vermutlich Egg

McMuffins und Kaffee – das war zumindest am Vortag das

Frühstück ihrer Wahl gewesen.

»Es ist acht«, sagte Taxx mit einem Blick auf seine Arm-

banduhr. »Wir sollten sie lieber wecken.«

»Ich könnte mal aufs Klo gehen.« Collier erhob sich von der

Couch, ging Richtung Schlafzimmer und klopfte laut an die

Tür. »Aufwachen, Alberta.«

Keine Antwort. Collier klopfte erneut.

»Alberta!« Erst rief er, dann fragte er: »Alberta?«

Taxx war neben ihn getreten. Auch er klopfte und brüllte:

»Aufwachen!«

Immer noch keine Antwort. Die beiden Männer sahen sich

an. Taxx nickte Collier zu, und der verstand.

»Öffnen Sie, oder wir brechen die Tür auf«, rief Taxx mit

lauter, aber ruhiger Stimme.

Taxx sah auf die Uhr, zählte fünfzehn Sekunden ab und trat

aus dem Weg, damit der jüngere und größere Beamte sein Ge-

wicht gegen die Tür stemmen konnte. Collier warf sich mit der

Schulter gegen die Tür, wie sie es in der Akademie gelernt hat-

ten. »Benutzt den muskulösen Teil des Arms, nicht den kno-

chigen der Schulter. Werft euch nicht schon beim ersten Anlauf

mit aller Kraft hinein, wenn ihr nicht sofort reinmüsst. Schlagt

hart zu, bis das Holz nachgibt. Kämpft gegen das Holz, nicht

gegen das Schloss«. Als Collier die Tür traf, hinterließ er einen

Riss, aber die Tür öffnete sich nicht. Das Schloss hielt. Collier

wich ein paar Schritte zurück und warf sich erneut gegen die

Tür. Diesmal flog sie auf, begleitet von dem Geräusch split-

ternden Holzes. Collier stolperte voran und wäre fast gestürzt.

Im Raum herrschte Eiseskälte.

Taxx betrachtete das Bett, einen Berg aus Decken. Das

Fenster auf der anderen Seite des Zimmers war geschlossen,

aber durch die offene Badezimmertür drang Zugluft herein.

»Badezimmerfenster«, rief Taxx und stürmte zum Bett.

Collier richtete sich auf und rannte die zweieinhalb, drei

Meter durch den Raum zum Badezimmer. Das Fenster stand

offen, weit offen. Collier stieg in die Badewanne, um aus dem

Fenster über den Berg aus Schnee hinauszublicken. Er dachte

daran, das Fenster zu schließen, hielt sich aber im letzten Mo-

ment zurück. Dann kletterte er aus der Wanne und ging über

den gefliesten Boden zurück zur Tür.

Taxx stand neben dem Bett. Er hatte die Decken zurückge-

schlagen. Collier konnte die Leiche von Alberta Spanio sehen, die

mit geschlossenen Augen und blassem Gesicht auf der Seite lag.

Ein Messer mit einem langen Griff steckte tief in ihrem Hals.

Ed Taxx und Cliff Collier hatten Alberta Spanio nicht ge-

kannt, aber das Wenige, was sie von ihr kannten, hatte ihnen

nicht gefallen. Sie hatte keine Strafakte, keine Gefängnisauf-

enthalte. Sie hatte auch keinen Handel mit der Staatsanwalt-

schaft abgeschlossen. Aber sie war drei Jahre lang Anthony

Marcos Geliebte gewesen, und sie hatte Angst vor ihm gehabt.

Sie hatte aussteigen wollen, und als Marco wegen Mordes ver-

haftet worden war, hatte sie im Büro des Bezirksstaatsanwalts

angerufen.

Nachdem sie alles erzählt hatte, was sie wusste, verwandelte

sie sich in eine mürrische, verbissene und reizbare Person, de-

ren Launen den Umgang mit ihr unerträglich machten.

Taxx und Collier fühlten keine Trauer, aber sie hatten ver-

sagt. Sie hatten es nicht geschafft, die wichtigste Zeugin im

Mordprozess gegen einen der wichtigsten Drahtzieher des or-

ganisierten Verbrechens zu schützen, und das würde Konse-

quenzen haben und sich auf ihre Karrieren auswirken.

Im Schlafzimmer gab es kein Telefon. Es war entfernt wor-

den, um Alberta Spanio daran zu hindern, jemanden anzurufen.

Collier musste durch die aufgebrochene Tür zurück in das an-

dere Zimmer, um dort die Polizei anrufen zu können.

Don Flack, Detective der Mordkommission, kannte Cliff Col-

lier – nicht gut, aber gut genug für die Anrede mit dem Vorna-

men. Manchmal trafen sie sich auf den Gängen des Depart-

ments, blieben stehen, plauderten miteinander oder tranken zu-

sammen eine Tasse Kaffee aus dem Automaten. Sie hatten ge-

meinsam die Akademie besucht.

Collier gehörte zur Staatsanwaltschaft und seine Fälle reich-

ten von betrügerischer Prostitution bis hin zu Bandenkriminali-

tät. Dank seiner Größe wirkte Collier recht Furcht erregend.

Und dank seines Charakters war er es auch. Flack wusste, dass

Colliers Ehre verletzt war, denn schon sein Vater und sein On-

kel waren Cops gewesen.

Taxx kam ihm in Bezug auf das, was geschehen war, gelas-

sener vor. Immerhin hatten sie eine wichtige Zeugin für einen

Prozess verloren. Die Tote hätte in zwei Tagen aussagen sollen.

Solche Fehler würden einen Beamten nicht die Pension kosten,

aber die Karriere. Doch Taxx hatte keine beruflichen Ambitio-

nen mehr. Was geschehen war, würde in seiner Akte vermerkt

werden. Und? Ihn interessierte keine Beförderung oder Gehalts-

erhöhung mehr. Aber er war verantwortlich für das, was gesche-

hen war. Er war schließlich im Dienst gewesen, als die Person,

die er hätte schützen sollen, ermordet wurde – nicht direkt vor

seinen Augen, aber doch in seiner unmittelbaren Nähe.

Flack hielt sein Notizbuch in der Hand und hatte den Kragen

seiner Lederjacke zum Schutz vor der Kälte hochgeschlagen.

Da die Tür kaputt und das Badezimmerfenster immer noch of-

fen war, wurde es in dem Raum, in dem sie standen, trotz des

Heizlüfters mit jeder Sekunde kälter.

Neben dem Bett im Schlafzimmer stand Detective Stella

Bonasera. Sie hatte sich gerade über die Leiche gebeugt und

Fotos gemacht, als Danny Messer, der das Badezimmer unter-

suchte, rief: »Keine Anzeichen für ein gewaltsames Eindrin-

gen.«

Stella hustete und fühlte ein leichtes Kratzen im Hals. Wo-

möglich hatte sie sich eine Erkältung zugezogen. Sie würde,

sobald sie die Gelegenheit dazu bekam, ein paar Aspirin neh-

men.

Sie hielt die Kamera in der Hand und blickte auf den vor ihr

liegenden toten Körper. Sie musste sich zusammennehmen, um

dem Impuls zu widerstehen, eine Locke des blonden, an der

Wurzel dunklen Haares aus dem Gesicht der toten Frau zu

streichen. Alberta Spanio hatte sich große Mühe gegeben, die

Brooklyn-Schönheit zu erhalten, die sie vor zehn oder zwölf

Jahre gewesen sein mochte. Nun hatte sie den Kampf verloren.

Das Blut war über ihren Hals und auf das Kissen gelaufen,

auf dem sie nun ruhte. Es war nicht viel Blut, jedenfalls nicht

im Vergleich zu der Menge, die Stella erwartet hätte. Sie steck-

te die Kamera in die Tasche und griff in den Koffer, der ihre

Tatortausrüstung enthielt. Sie nahm die Magnetpulverschachtel

heraus, öffnete sie und zog den Puderpinsel hervor. Dann un-

tersuchte sie den glatten Griff des Messers, der im Hals der

Frau steckte. Sauber. Keine Fingerabdrücke.

Auf dem Tisch neben dem Bett lagen zwei interessante Ge-

genstände. Das eine war ein offenes Fläschchen, in dem noch

zwei Pillen waren. Auf der Schachtel stand Aleppo, was, wie

Stella wusste, ein Generika von Sonata war. Sheldon Hawkes

würde ihr später verraten können, wie viel von dem Medika-

ment er im Körper der toten Frau gefunden hatte.

Stella untersuchte die Schachtel auf Fingerabdrücke. Es gab

einen. Mit zwei Fingern, die in Latexhandschuhen steckten, hob

sie das Pillenfläschchen hoch und ließ es zusammen mit dem De-

ckel, der in der Nähe gelegen hatte, in einen Plastikbeutel fallen.

Dann versiegelte sie ihn und legte ihn in den Ausrüstungskoffer.

Der andere Gegenstand war ein Null-Komma-Zwei-Liter-

Glas mit einer kleinen Menge bernsteinfarbener Flüssigkeit.

Stella beugte sich vor und roch an dem Glas. Alkohol. Hawkes

würde ihr auch erzählen können, wie viel Alkohol die tote Frau

konsumiert hatte. Eine Kombination aus Schlaftabletten und

Alkohol konnte tödlich sein, aber das Messer in Alberta Spanios

Hals schloss diese Möglichkeit als Todesursache wohl aus.

Stella goss die Flüssigkeit in einen Plastikbehälter mit

Schraubverschluss und untersuchte dann das Glas auf Finge-

rabdrücke. Sie fand drei. Das Glas wurde vorsichtig in einem

Plastikbeutel verstaut und versiegelt.

»Willst du hier mal einen Blick drauf werfen?«, rief Danny,

der in der Tür zum Badezimmer stand.

Er hatte den Türgriff auf der Innenseite bereits eingepudert

und die Abdrücke vorsichtig abgenommen.

»Komme«, antwortete Stella, während sie vom Bett zurück-

trat.

Sie ging in das Badezimmer und betrachtete das offene

Fenster.

»Wann ist sie gestorben?«, fragte Danny.

Stella zuckte mit den Schultern.

»Der Körper ist kalt, also können wir das nicht mit Sicher-

heit sagen. Vielleicht kann Hawkes die Zeit eingrenzen. Sie

weist keine Spuren von Frost auf. Ich würde sagen, in den letz-

ten drei Stunden. Höchstens.«

»Wann hat es aufgehört zu schneien?«, fragte Danny.

»Ich weiß nicht. Vor vier oder fünf Stunden. Das finden wir

heraus.«

»Der Mörder muss klein gewesen sein«, stellte Danny fest

und sah zu dem offenen Badezimmerfenster. »Ist mithilfe einer

Leiter oder einem Seil reingeklettert. Da draußen gibt es keine

Feuertreppe. Eine verdammte Zirkusnummer bei all dem Wind

und Schnee.«

Stella holte ein frisches Paar Latexhandschuhe aus der Ta-

sche und zog sie an. Dann trat sie ans Fenster, streckte die

Hand aus und strich mit dem Finger über den hölzernen Rah-

men. Sie tastete auch den äußeren Rahmen des Fensters ab. Die

Kälte brannte noch auf ihren Wangen, als sie zurück in den

Raum glitt.

»Wir müssen das Fenster ins Labor bringen«, entschied sie.

»Gut.« Danny nickte.

»Und überprüf auch die Toilette«, fügte Stella hinzu, wäh-

rend sie sich gleichzeitig verbot, sich vorzustellen, welche un-

angenehmen Dinge Danny dort erwarten würden.

»Hab ich schon. Nichts«, lautete die nüchterne Antwort ih-

res Kollegen.

»Dann lass uns im anderen Raum weitermachen. Ich unter-

suche die Leiche, das Bett und den Tisch. Du kümmerst dich

um Boden und Wände.«

»Nachdem ich das Fenster ausgebaut habe?«, fragte er.

»Das Fenster kann warten bis wir fertig sind.«

Im Nebenzimmer hörte man Taxx’ Stimme: »Sehen Sie es

sich selbst an.«

Zusammen mit Flack ging er zum Fenster und blickte hin-

aus. Collier aber blieb mitten im Raum stehen und stierte unru-

hig durch die offene Tür ins Badezimmer.

»Sieben Stockwerke hoch«, sagte Taxx zu Flack. »Keine

Feuertreppe.«

»Auch nicht vor dem Badezimmerfenster?«, hakte Flack

nach.

Taxx schüttelte den Kopf. »Nur eine Ziegelmauer. Verge-

wissern Sie sich ruhig.«

»Das werde ich«, sagte Flack. »Und Sie haben die ganze

Nacht keine Geräusche aus dem Schlafzimmer gehört?«

»Nichts«, sagte Taxx.

»Nichts«, stimmte ihm Collier zu.

»Als sie ins Bett gegangen ist … Erzählen Sie mir, was pas-

siert ist«, forderte Flack ihn auf.

Das Ganze hatte sich, wie die beiden Beamten übereinstim-

mend berichteten, an allen drei Abenden nach demselben Mus-

ter abgespielt. Alberta Spanio trug einen Drink in das Schlaf-

zimmer, nahm zwei Schlaftabletten, sagte »Gute Nacht« und

verriegelte die Tür. Die Männer vermuteten, dass sie gleich ins

Bett ging. Es gab einen Fernseher in dem Raum, aber sie hatten

ihn nie gehört. Sie hatten auch kein Wasser in die Wanne lau-

fen hören, nichts. Obwohl es Alberta bestimmt nicht geschadet

hätte, denn die letzte Dusche hatte sie vor zwei Nächten ge-

nommen. Das Einzige, was die Männer tatsächlich gesehen

hatten, war die Einnahme der Schlaftabletten zusammen mit

einem großen Schluck Scotch. Demzufolge musste Alberta be-

reits eine Minute, nachdem sie im Schlafzimmer verschwunden

war, tief geschlafen haben.

»Was zum Teufel ist passiert?«, fragte Collier und starrte in

Richtung Badezimmer. Er stellte sich vermutlich gerade vor,

wie er den Rest seines Lebens als kleiner Cop verbringen wür-

de.

Flack lieferte ihm keine Antwort. Er wusste aber auch, dass

Collier keine erwartete. Er klappte sein Notizbuch zu.

3

Lutnikovs Appartement war klein – ein Wohnzimmer, ein

Schlafzimmer und eine Singleküche in einer Nische.

Das Wohnzimmer erinnerte an eine Bibliothek. An drei Sei-

ten des Raums standen deckenhohe Regale voller Bücher. Auf

einem großen hölzernen Schreibtisch in der Mitte des Raums

thronte eine Schreibmaschine. Der Schreibtisch war mit einem

wirren Durcheinander aus Notizblättern, Zeitungsausschnitten

und Zeitschriften übersät, und einige der Papierstapel drohten

auf den Boden zu fallen. Der Tisch stand vom Fenster abge-

wandt, sodass das Licht bei der Arbeit über die Schulter fiel.

Nicht weit von dem Schreibtisch entfernt sah man einen

Lehnsessel und einen kleinen Tisch mit einer Stehlampe. Ge-

genüber dem Sessel stand ein Sofa, das weich, braun, repara-

turbedürftig, aber nicht alt genug war, um als Antiquität aus

den Fünfzigern durchzugehen.

Der einzige andere Raum in dem Appartement, das der

Hausmeister für Aiden und Mac aufgeschlossen hatte, war

Lutnikovs Schlafzimmer. Es enthielt noch mehr Bücherregale,

diesmal auch Zeitschriften, außerdem einen Kleiderschrank,

eine Schubladenkommode, auf der ein weißer Sony-Fernseher

seinen Platz gefunden hatte, und ein Doppelbett, das militärisch

korrekt bezogen war. Es bildete einen scharfen Kontrast zu

dem Chaos des restlichen Appartements.

»Die Küche ist da drüben«, erklärte der Hausmeister, ein

Mann namens Nathan Gremold. Er war in den Sechzigern, mit

einer breiten, silbernen Krawatte um den Hals, die seine Auto-

rität unterstreichen sollte. Gremold war Chefhausmeister bei

Hopwell and Freed, der drittgrößten Gebäudeverwaltungsge-

sellschaft von Manhattan, die sich auf gehobene Appartement-

gebäude spezialisiert hatte. Er bemühte sich, sich sein Missfal-

len bezüglich Lutnikovs offensichtlicher Gleichgültigkeit ge-

genüber seiner erstklassigen Behausung nicht anmerken zu las-

sen.

Das, worauf Gremold gerade deutete, war keine Küche,

sondern eine Nische, und der Hinweis darauf war absolut unnö-

tig.

Aiden und Mac folgten Nathan Gremold durch das Wohn-

zimmer, vorbei an dem Schreibtisch, zu der Singleküche. Die

Kochnische war makellos sauber. Sie war mehr als sauber. Sie

war klinisch rein. Der winzige Küchentresen war vollkommen

leer – bis auf ein Salz- und Pfefferset.

Mac öffnete die Schränke. Sämtliche Dosen waren ordent-

lich aufgereiht. Ein Fach diente ausschließlich der Aufbewah-

rung von Kartons mit biologisch wertvollen Getreideproduk-

ten.

»Der Mann hatte eine Vorliebe für gesunde Zutaten«, stellte

Aiden fest.

Mac zog einen Karton hervor, untersuchte ihn kurz und leg-

te ihn zurück.

Der Kühlschrank war gut ausgerüstet, aber nicht übertrieben

voll. Eine kaum aufgebrauchte Tüte Sojamilch befand sich im

obersten Fach neben einem sauber verpackten, halben Laib

Brot aus Vollkornmehl.

Sie kehrten in das Wohnzimmer zurück, in dem Nathan

Gremold auf sie gewartet hatte.

»Wir kommen allein zurecht«, sagte Mac. »Wir werden die

Tür abschließen, wenn wir fertig sind. Nur noch zwei Fragen«,

fügte er hinzu, als Aiden bereits an den Schreibtisch trat und an-

fing, sich die Papierstapel und die Schreibmaschine anzusehen.

Gremold zögerte. »Ja?«

»War Mr Lutnikov der Eigentümer dieses Appartements?«

»Nein«, sagte Gremold. »Er hatte es nur gemietet.«

»Wie hoch ist die Miete?«

»Dreitausend im Monat. Das ist eines unserer wenigen

preisgünstigen Appartements.«

»Wie hat er bezahlt?«

»Mit Scheck. Am Ersten. Immer pünktlich.«

»Wissen Sie, womit er seinen Lebensunterhalt verdient

hat?«

»Ich habe mir seine Bewerbung angesehen, als die Polizei

sich bei uns meldete. Wenn Sie übrigens eine Kopie wollen …«

»Wollen wir.«

»In der Bewerbung hat Mr Lutnikov angegeben, er sei Tex-

ter, Werbetexter, hauptsächlich für Möbelkataloge der gehobe-

nen Klasse.«

»Einkommen?«

»Wenn ich mich recht erinnere, sagte er, er verdiene durch-

schnittlich einhundertdreißigtausend im Jahr.«

»Hatte er Referenzen?«

»Ganz sicher hatte er die, aber aus dem Stand …«

»Danke«, unterbrach Mac, zog eine Karte hervor und reichte

sie Gremold. »Bitte faxen Sie eine Kopie der Bewerbung an

mein Büro.«

»Natürlich«, sagte Gremold, zog ein Notizbuch aus der Ja-

ckentasche und steckte die Karte hinein.

Als er weg war, widmete Mac seine Aufmerksamkeit wieder

dem Appartement.

»Das meiste von dem Zeug«, sagte Aiden mit einem Blick

auf den Stapel auf dem Schreibtisch, »sieht nach Notizen aus.

Manche davon sind mit der Maschine geschrieben.«

»Was für Notizen?« Mac blickte neugierig auf das Bücher-

regal links von ihm.

»Solche wie die hier.« Aiden hielt ein Blatt hoch.

Die hingekritzelten Wörter auf dem blauen Post-it lauteten:

»Gifte überprüfen. Irgendwas, das nicht entdeckt werden

kann?«

»Er hätte sich an uns wenden sollen«, kommentierte Mac

den Fund.

»Komische Notiz für einen Kerl, der Katalogtexte verfasst«,

meinte Aiden und wandte sich wieder dem Stapel zu.

»Der ganze Kerl ist komisch. Sein Bett macht er wie ein Drill

Sergeant bei den Marines, seine Küche ist so sauber wie ein O-

perationssaal, und sein Arbeitsplatz ist ein einziges Chaos.«

»Ein Chaos, stimmt«, sagte Aiden, während sie einen Stapel

Zeitschriften in Augenschein nahm. »Aber sauber. Müsste er

nicht einen Computer haben?«

»Regression«, erwiderte Mac ohne aufzusehen.

Er trat zurück und sah sich um, als suche er irgendetwas. Da

er es nicht fand, machte er sich auf einen langsamen Rundgang

durch das Appartement. Etwa die Hälfte der Bücher in den Re-

galen waren Kriminalromane. Der Rest umfasste ein umfang-

reiches Wissensspektrum, zu dem Geschichte, Geografie, Wis-

senschaft und Kunst im Allgemeinen gehörten.

Als er ins Wohnzimmer zurückkehrte, durchsuchte Aiden

gerade die Schreibtischschubladen.

»Ist dir irgendwas aufgefallen, was nicht hier sein sollte?«,

fragte er.

Aiden hielt inne, schaute sich um, schüttelte den Kopf und

schaute ihn an.

»Wie ist es mit etwas, das da sein sollte, aber nicht da ist?«,

hakte er nach.

Wieder sah sie sich um, und dann bemerkte sie es auch.

»Er hat Gremold doch erzählt, er würde seinen Lebensun-

terhalt mit Werbetexten für hochwertige Kataloge verdienen«,

sagte sie.

»Siehst du irgendwelche Kataloge in diesem Appartement?«

Sie schüttelte den Kopf.

»Der Mann scheint auf seine Arbeit nicht gerade stolz ge-

wesen zu sein.«

»Oder er hat seinen Lebensunterhalt doch nicht mit Werbe-

texten verdient«, überlegte Mac.

Ausgestattet mit der Namensliste, die ihm der Pförtner Aaron

McGee gegeben hatte, machte sich Mac im sechzehnten Stock

an die Arbeit. Mit einer tragbaren ALS, in der Art einer Ta-

schenlampe, zu der eine bernsteinfarbene Schutzbrille gehörte,

untersuchte er sorgfältig den kleinen Korridor vor dem Fahr-

stuhl. Alles konnte von Nutzen sein: Spuren von Blut, Speichel

oder dergleichen. Er hielt auch nach der Mordwaffe oder der

Kugel Ausschau, wenngleich er nicht damit rechnete, sie zu

finden. Der Mörder hatte wahrscheinlich beides an sich ge-

nommen, aber man konnte ja nie wissen. Aus langjähriger Er-

fahrung wusste Mac, dass schon merkwürdigere Dinge passiert

waren. Diese Suche würde er nun auf jeder Etage wiederholen.

Vermutlich hätten die Bewohner der oberen sieben Stock-

werke die Schüsse nur dann gehört, wenn sie auch auf ihrer Eta-

ge abgefeuert worden wären. Doch die Appartements waren alt

und hatten dicke Wände. Vielleicht hätten die Bewohner einen

Schuss gehört, wenn sie direkt vor dem Fahrstuhl gestanden hät-

ten. Aber das wäre, so schloss er, davon abhängig gewesen, wie

viele Stockwerke entfernt der Schuss abgefeuert worden war.

Sechs der Bewohner überwinterten laut Auskunft des Pfört-

ners in Florida, einschließlich der Galleghers auf der siebzehn-

ten Etage und der Galleghers auf der achtzehnten. Die Galleg-

hers im siebzehnten Stock waren Sohn, Schwiegertochter und

Enkelkinder der Galleghers im achtzehnten. Mason und Tess

Cooper aus dem Zwanzigsten waren in Palm Springs in Kali-

fornien. Cooper hatte McGee mehr als einmal erzählt, dass das

Haus, das er in Palm Springs bewohnte, gleich neben dem

Haus stand, das einmal Danny Thomas gehört hatte.

Damit blieben der sechzehnte, neunzehnte, einundzwanzigs-

te und zweiundzwanzigste Stock übrig.

Evan und Faith Taft schliefen noch, als Mac den Messing-

klopfer an ihrer Tür betätigte. Evan, in den Fünfzigern, geklei-

det in einen blauen Morgenrock, der seinen Bauch doch nicht

verbergen konnte, öffnete die Tür mit zerzaustem braunen

Haar. Er blinzelte, als Mac ihm seine Marke zeigte.

»Was gibt es?«

»In Ihrem Fahrstuhl wurde jemand ermordet, Mr Taft.«

»In unserem Fahrstuhl?«

»Haben Sie heute Morgen Schüsse oder irgendwelche un-

gewöhnlichen Geräusche gehört?«

»Jemand wurde in diesem Gebäude erschossen? In unserem

Fahrstuhl?«

»Ja«, bestätigte Mac. »Haben Sie etwas gehört?«

»Nein«, sagte Taft. »Ich werde meiner Frau davon erzählen

müssen. Oh, so ein Mist. Sie hat Herzprobleme. Vermutlich

werden wir das Appartement verkaufen und umziehen müssen.

Sie wird nie wieder freiwillig in den Fahrstuhl steigen. Wissen

Sie, wie es auf dem Wohnungsmarkt in dieser Stadt aussieht?«

Mac wartete, während Evan Taft sein Klagelied fortsetzte.

»Vielleicht können wir in unserer Wohnung auf Long Island

unterkommen. Falls wir es überhaupt schaffen, da hinzukom-

men bei all dem Schnee.«

»In diesem Gebäude wohnt auch ein Charles Lutnikov.

Kennen Sie ihn?«

»Der Name sagt mir nichts. Hat er jemanden umgebracht?«

»Nein, er war das Opfer.«

»In welchem Stockwerk hat er gewohnt?«

»Im dritten. Stämmiger Mann, beginnende Glatze, vielleicht

ein wenig ungepflegt.«

»Ich weiß nicht, vielleicht. Klingt irgendwie vertraut, aber …«

»Ich werde später jemanden mit einem Foto von ihm vor-

beischicken«, sagte Mac. »Wie gut kennen Sie Ihre übrigen

Nachbarn? Die, die ebenfalls diesen Fahrstuhl benutzen?«

»Nicht gut«, antwortete Taft. »Die Wainwrights wohnen im

Neunzehnten. Er ist der Wainwright von Rogers and Wainw-

right, den Börsenmaklern. Er kümmert sich um einen Teil un-

serer Investitionen. Die anderen kennen wir gerade gut genug,

um hallo zu sagen, wenn wir uns im Fahrstuhl oder in der Lob-

by begegnen. Die Barths im Einundzwanzigsten sind im Ruhe-

stand, gehören zu Redwear, haben Pappkartons in North Caro-

lina hergestellt. Und die Coopers aus dem Zwanzigsten – ken-

nen Sie die Daisy-Ice-Cream-Kette im Süden?«

»Nein«, gestand Mac.

»Nun ja, die gehört der Familie Cooper«, erklärte Evan,

strich sich das Haar zurück und blickte sich über die Schulter

um, um nachzusehen, ob seine Frau sich näherte. »Große Fami-

lie.«

»Oberstes Stockwerk? Louisa Cormier?«

»Unsere Prominente«, sagte Taft. »Sie ist schon wieder in

der Bestsellerliste der Times. Eine ziemlich nette Dame. Aber

Sie kennen das, alles nur Fahrstuhlerfahrungen. ›Wie geht es

Ihnen‹ und so was in der Art. Sie lebt ziemlich zurückgezo-

gen.«

»Ja«, sagte Mac. »Haben Sie heute Morgen irgendwelche

Geräusche gehört, vermutlich kurz vor acht Uhr?«

»Geräusche?«

»So etwas wie einen Schuss.«

»Nein. Unser Schlafzimmer liegt im hinteren Teil des Ap-

partements. Sonst noch etwas?«

»Nein«, antwortete Mac.

»Dann gehe ich besser zurück und überlege mir, wie ich das

am besten meiner Frau beibringe.«

Mac nickte, und Taft schloss die Tür.

In den anderen Stockwerken hatte Mac auch nicht mehr

Glück. Aiden stieß im zweiundzwanzigsten Stock zu ihm. Zu-

sammen untersuchten sie den Korridor vor dem Fahrstuhl, so

wie es bereits auf den vorangegangenen Stockwerken gesche-

hen war. Als sie fertig waren, saugte Aiden den Fußboden und

verstaute die Ausbeute in einem separaten Plastikbeutel.

Als hier die ALS-Lampe zum Einsatz kam, entdeckte Mac

kleine, aber unverkennbare Spuren von Blut. Er stand vor

Louisa Cormiers Tür. Dann griff er zu dem schimmernden

Messingklopfer.

4

Dr. Sheldon Hawkes, schlank, dunkelhäutig, gekleidet in Jeans

und T-Shirt, auf dessen Rückseite die Buchstaben »CSI« zu le-

sen waren, befand sich im Autopsiesaal. Zwei Leichen lagen

für die Autopsie bereit, und zwischen den beiden Leichen stand

Stella Bonasera. Sie wartete auf Hawkes’ Ergebnisse der Un-

tersuchung.

Die einzige helle Lichtquelle hing unter der Decke und

tauchte den kargen Raum in grelles Weiß. Die beiden Stars des

Tages waren Alberta Spanio, in deren Hals immer noch das

Messer steckte, und Charles Lutnikov, in dessen Brust die bei-

den Einschusslöcher nun deutlich sichtbar waren. Beide Lei-

chen lagen unbekleidet auf Stahltischen und verließen die Welt

so, wie sie sie betreten hatten – nackt. Ihre Augen waren ge-

schlossen, und ihre Köpfe ruhten auf kleinen Blöcken.

Hawkes hatte die Temperatur beider Leichen in dem Moment

gemessen, in dem sie bei ihm angekommen waren, und sie mit

der Rektaltemperatur verglichen, die Stella und Aiden gemessen

hatten. Der Zeitpunkt des Todes ließ sich nie mit hundertprozen-

tiger Genauigkeit feststellen, es sei denn, ein Zeuge stand

daneben und man vertraute ihm und seiner Armbanduhr.

Rigor mortis hatte noch bei keiner der Leichen eingesetzt,

was die Vermutung nahe legte, dass der Tod vor weniger als

acht Stunden eingetreten war. »Vermutung« war die maßgebli-

che Vokabel, da Stella Alberta Spanios Leichnam in einem

Raum untersucht hatte, in dem eine Temperatur von minus

fünfeinhalb Grad geherrscht hatte.

Der Fachbegriff »Rigor mortis« bezeichnet die Versteifung

und Kontraktion der Muskeln, die durch chemische Prozesse

in den Muskelzellen ausgelöst wird. »Rigor mortis« kann in

den unterschiedlichsten Ausprägungen vorkommen. Norma-

lerweise fängt die Leichenstarre im Gesicht an und arbeitet

sich durch jeden einzelnen Muskel hindurch, bis schließlich

die Zehen des Toten in Mitleidenschaft gezogen werden. Im

Allgemeinen setzt die Leichenstarre achtzehn bis sechsund-

dreißig Stunden nach Eintritt des Todes ein und hält zwei Ta-

ge vor, bis die Muskeln sich wieder entspannen und der Ver-

fallsprozess einsetzt. Hitze beschleunigt diesen Prozess. Haw-

kes erinnerte sich aber auch an Fälle, in denen die Leichen-

starre erst nach einer Woche eingesetzt hatte. Bei mageren

Personen konnte sie unabhängig von der Temperatur sehr

schnell, bei korpulenten Personen hingegen viel langsamer

ablaufen.

Noch ehe er mit der Autopsie begann, wusste Hawkes, dass

der Todeszeitpunkt, den die C.S.I.-Detectives an den jeweili-

gen Tatorten ermittelt hatten, einigermaßen korrekt war. Die

normale Körpertemperatur liegt bei 36,7°C. Der Körper passt

sich der Umgebungstemperatur mit etwa 0,833°C in der Stunde

an, es sei denn, die Umgebung, in der die Leiche gefunden

wird, ist extrem heiß oder extrem kalt. Berücksichtigte man die

22°C im Fahrstuhl und die Körpertemperatur des toten Man-

nes, so ließ sich Charles Lutnikovs Todeszeitpunkt recht ein-

fach bestimmen.

In Bezug auf Alberta Spanio war das schwerer, deutlich

schwerer. Aufgrund der extrem niedrigen Temperatur musste

ihre Körpertemperatur sehr schnell gefallen sein. Hawkes

konnte den Zeitpunkt ihres Todes besser einschätzen, wenn er

sich ihr zuerst widmete und anfing, ihren Körper und ihre Or-

gane genauestens zu untersuchen.

Er fing mit dem Messer an, das in ihrem Hals steckte.

»Von oben nach unten geführt«, sagte er, als er das Messer

vorsichtig herauszog. »Tief. Der Täter war stark. Und er hatte

Glück, oder er wusste, wo die Halsschlagader sitzt. Sie hat ge-

schlafen. Kein Kampf. Keine Bewegung. Nicht einmal, nach-

dem sie erstochen wurde. Das Messer ist ein Springmesser, das

direkt aus Die Saat der Gewalt oder West Side Story hätte ent-

sprungen sein können, was beweist, wie gut ich mich mit mo-

dernen Filmen auskenne. Billig und scharf.«

Hawkes ließ das blutige Messer in eine Stahlpfanne fallen

und gab sie Stella. Sie würde sie der Sammlung hinzufügen, zu

der bereits das Pillenfläschchen, der Deckel und das Glas mit

Alkohol zählten. Wenn Hawkes mit der Leiche fertig wäre,

würde vermutlich auch das Badezimmerfenster, das im Labor

auf sie wartete, dazugehören.

Routiniert machte Hawkes mit der Autopsie weiter. Es hatte

immer wieder etwas Heiliges an sich, denn es war der erste

Schritt, um ein Verbrechen aufzuklären und den Opfern Ge-

rechtigkeit widerfahren zu lassen.

Sorgsam setzte Hawkes zu dem Y-Schnitt an, einem Schnitt

in den Leichnam, der von beiden Schultern aus zum Brustbein

führte und danach über den Bauch zum Becken weitergezogen

wurde.

Die inneren Organe lagen nun offen vor ihm. Hawkes be-

nutzte eine gewöhnliche Astschere, um Rippen und Brustbein

zu durchtrennen. Dann hob er die Rippen an, um das Herz und

die anderen Organe freizulegen, einzeln herauszuholen und zu

wiegen. Danach mussten aus allen Organen Flüssigkeitsproben

entnommen werden. Im Anschluss wurden Magen und Darm

aufgeschnitten, um den Inhalt zu analysieren.

Als die Untersuchung des Torsos abgeschlossen war, wid-

mete sich Hawkes Albertas Kopf. Zuerst schaute er sich die

Augen an. Vielleicht gab es Hinweise auf Blutungen, und das

Opfer war erst erstickt worden, bevor es erstochen worden war.

Dann schnitt er vorsichtig mit einem scharfen Messer durch die

Kopfhaut, zog sie über das Gesicht und legte den Schädel frei.

Mit einer Hochgeschwindigkeitssäge öffnete er den Knochen

und spaltete ihn schließlich mit einem Meißel. Dann nahm er

das Gehirn aus der Schädeldecke, um es ebenfalls zu wiegen

und zu untersuchen.

Während er einen Schritt nach dem anderen durchführte,

diktierte er das, was er tat und sprach in ein Mikrofon. Auch

dieses Tonband würde bald zu der Sammlung von Beweisstü-

cken gehören.

»Fertig«, sagte er endlich. »Ich bringe die Proben ins La-

bor.«

»Sag ihnen, sie sollen sich beeilen«, bat Stella. Es passierte

in New York oft genug, dass die Laborberichte in einem Mord-

fall Wochen oder sogar Monate auf sich warten ließen.

Hawkes nickte und ging zu dem Waschbecken in der Ecke,

wo er den blutigen Kittel auszog, die Handschuhe abstreifte

und sich wusch.

Stella fühlte sich ein wenig benommen, und das war ihr of-

fenbar anzusehen, denn Hawkes fragte: »Alles in Ordnung mit

dir?«

»Bestens.«

Was an ihr zehrte, war nicht die Autopsie oder der Anblick

des geschundenen Leichnams. Dass was ihre Energie raubte,

war diese verdammte Grippe. Sie verfluchte ihre Schwäche.

Sie dankte Hawkes für seine Nachfrage und machte sich auf

den Weg.

»Und jetzt«, rief Hawkes ihr hinterher, »werde ich mich mal

ein bisschen mit Mr Lutnikov unterhalten.«

Zu Stellas Glück war Lutnikov Aidens und Macs Fall. Sie

fragte sich, warum keiner der beiden bei der Autopsie dabei

war.

Detective Don Flack hatte Rücksprache mit der Hotelrezeption

gehalten und herausgefunden, wer in den Zimmern ein Stock-

werk über und unter Alberta Spanios Raum gewohnt hatte. Um

sicher zu sein, hatte er auch die Zimmer zwei Stockwerke hö-

her und tiefer überprüft.

Der möglicherweise interessanteste Raum war, wie sich heraus-

stellte, der direkt über dem Badezimmer. Er war von einem Wen-

dell Lang bewohnt worden, der schon zwei Tage zuvor speziell

nach diesem Raum gefragt hatte. Damals musste er abgewiesen

werden, weil genau dieser Raum belegt gewesen war. Er hatte also

zunächst ein anderes Zimmer genommen, war aber sofort umgezo-

gen, als der Raum über Alberta Spanio frei geworden war. Mr

Lang hatte das Hotel um sechs Uhr an diesem Morgen verlassen.

Unglücklicherweise war der Portier, der bei Wendells Ein-

checken dabei gewesen war und eine Personenbeschreibung

hätte abliefern können, gerade nicht im Dienst.

Flack nahm das Buchungsformular von Wendell vorsichtig

an sich und ließ es in einen kleinen Plastikbeutel fallen, den er

in seine Tasche steckte. Dann, mit einem Schlüssel, den ihm

der Manager überlassen hatte, ging er hinauf in das Zimmer,

das Wendell Lang gemietet hatte.

Das Zimmer war klein, und das Zimmermädchen hatte be-

reits sauber gemacht. Im Korridor fand er das Mädchen mit

seinem Handwagen. Er zeigte ihr seine Marke und fragte sie,

ob sie im Zimmer gesaugt hätte.

Die Frau, Estrella Gomez, war pausbäckig, hellhäutig und in

den Dreißigern. Sie sprach mit einem schwachen Akzent, als

sie sagte: »Zimmer 704. Der Mülleimer war leer. Keine Zei-

tungen, kein gar nichts im ganzen Zimmer. Hat die Handtücher

nicht benutzt. Hat nicht einmal in dem Bett geschlafen. Ich ha-

be staubgesaugt. Das war alles.«

Flack wies Estrella Gomez an, zur Rezeption zu gehen und

den Leuten zu sagen, sie sollten niemanden in das Zimmer las-

sen, da es sich um einen möglichen Tatort handeln könnte. Dann

kehrte er in den Raum zurück, ging zum Fenster, öffnete es und

blickte in die Tiefe. Freier Fall und zwei Probleme. Das Fenster

war von jedem, der von der 51. Straße hochschaute oder aus ei-

nem der Bürogebäude gegenüber sah, leicht zu erkennen. Die

Chance, dass jemand aus diesem Fenster hinausstieg und die

Fassade hinunterkletterte, ohne dabei beobachtet zu werden, war

erbärmlich – sogar in der Dunkelheit der Nacht.

Nach Hawkes’ Untersuchung würde Flack wissen, wann

Alberta Spanio ermordet wurde. Sollte die Sonne bereits ge-

schienen haben, hätte jemand, der aus einem sechsstöckigen

Hotel herauskletterte, entdeckt werden müssen.

Als er den Kopf wieder zurückzog, sah Flack etwas in der

Mitte der Fensterbank, eine kleine Kerbe, die sich wie ein

schmales Band durch das weiße Holz zog. Die Vertiefung sah

neu aus, das bloßgelegte Holz sauber. Er berührte es, um sich

zu vergewissern, dass der Schaden neu war. Dann zog er sein

Mobiltelefon hervor und rief Stella an.

Als er gerade an Louisa Cormiers Tür klopfen wollte, klingelte

Macs Mobiltelefon. Die Nummer des Anrufers, die auf dem

Display angezeigt wurde, war ihm nicht bekannt. Er stutzte ei-

nen Moment, doch dann nahm er schließlich ab.

»Ja«, meldete er sich, während er die hohe Tür aus polier-

tem dunklen Holz musterte, die mit geschnitzten Blütenranken

verziert war.

»Mr Taylor?«, erklang eine weiche Frauenstimme.

Gleich neben ihm stand Aiden mit ihrem Aluminiumkoffer

in der Hand und wartete.

»Ja.«

»Hier spricht Wanda Frederichson. Wir würden die Angele-

genheit gern verschieben, bis das Wetter besser ist, und wir ge-

nug Schnee wegschaffen können.«

Mac sagte nichts.

»Wenn Sie das natürlich unbedingt am Montag erledigen

möchten, dann werden wir unser Bestes tun, aber wir raten da-

zu …«

»Montag«, sagte Mac. »Es muss am Montag sein. Tun Sie

einfach, was Sie können.«

»Und Sie wollen immer noch alles so haben, wie wir es be-

sprochen haben?«

»Ja. Der Wetterbericht sagt, nach morgen soll es mindestens

eine Woche lang keinen Schneefall mehr geben.«

»Aber«, wandte Wanda Frederichson ein, »die Temperatur

soll noch mindestens sieben Tage lang bei etwa zwanzig Grad

minus liegen.«

Mac spürte, dass die Frau ihn gern überzeugt hätte zu war-

ten, aber warten kam nicht in Frage. Es musste Montag sein.

»Und Sie sagten, es werden keine Gäste da sein?«, hakte

Wanda Frederichson zur Sicherheit noch einmal nach.

»Keine Gäste. Nur ich.«

»Dann am Montag um zehn«, beendete Wanda Frederichson

das Gespräch mit einem resignierten Unterton.

Mac klappte sein Mobiltelefon zu. Sein Blick traf den Ai-

dens. Sollte sich hinter ihren braunen Augen eine Frage formu-

liert haben, so verbarg sie es. Sie war klug genug, den Mund zu

halten.

Mac bewegte den Klopfer und pochte an die kunstvolle Tür.

Aus dem Inneren des Appartements konnte er einen Klingelton

hören.

»Phantom der Oper«, sagte er.

»Hab ich nie gesehen«, entgegnete Aiden.

Die Tür wurde geöffnet. Eine kleine Frau in den Fünfzigern,