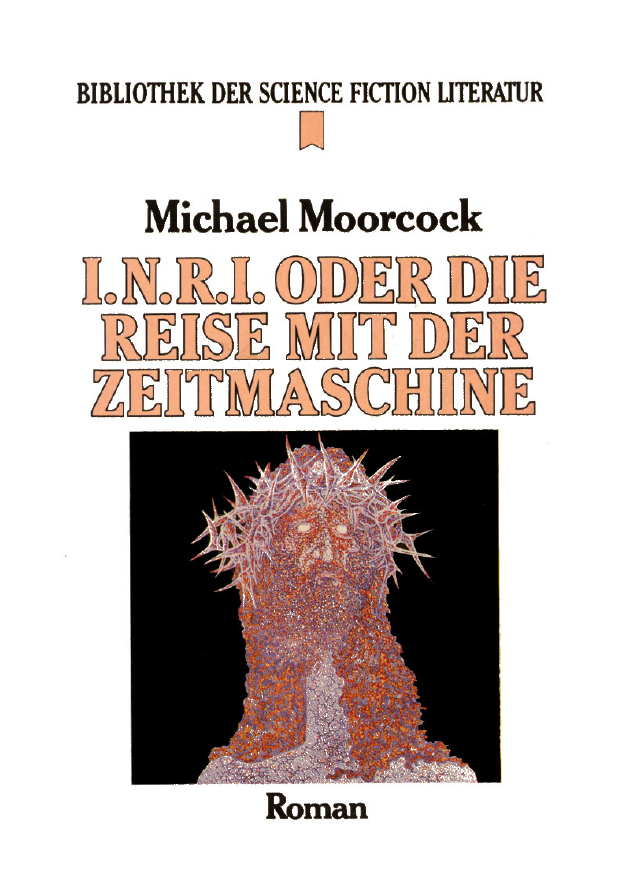

MICHAEL MOORCOCK

I.N.R.I.

ODER

DIE REISE MIT DER

ZEITMASCHINE

Science Fiction Roman

Sonderausgabe

WILHELM HEYNE VERLAG

MÜNCHEN

BIBLIOTHEK DER SCIENCE FICTION LITERATUR

Band 06/63

Titel der englischen Originalausgabe

BEHOLD THE MAN

Deutsche Übersetzung von Alfred Scholz

Das Titelbild schuf Helmut Wenske

Sonderausgabe des

HEYNE-BUCHS

Band 06/3399

Redaktion: Wolfgang Jeschke

Copyright © 1970 by Michael Moorcock

Copyright © 1972 der deutschen Übersetzung by Marion

von Schröder Verlag GmbH, Hamburg und Düsseldorf

Printed in Germany 1987

Umschlaggestaltung: Atelier Ingrid Schütz, München

Satz: Schaber, Wels Druck und Bindung:

Presse-Druck, Augsburg

Scanned by RedStarBurner

ISBN 3-453-31348-8

ERSTER TEIL

1

Die Zeitmaschine ist eine mit einer milchigen Flüssigkeit

gefüllte Kugel, und der in einem Gummianzug steckende

Reisende schwimmt darin und atmet durch eine Maske,

die über einen Schlauch mit der Wand der Maschine ver-

bunden ist.

Die Kugel platzt bei der Landung auf, und die auslaufen-

de Flüssigkeit versickert im Staub. Die Kugel setzt sich in

Bewegung und rollt polternd und springend über kahlen

Felsboden.

Oh, Herr Jesus! O Gott!

Oh, Herr Jesus! O Gott!

Oh, Herr Jesus! O Gott!

Oh, Herr Jesus! O Gott!

Herrgott! Was geschieht mit mir?

Ich bin im Arsch. Ich bin erledigt.

Das verdammte Ding funktioniert nicht.

Oh, Herr Jesus! O Gott! Wann hört das verfluchte Ding

auf zu springen?

Karl Glogauer rollt sich zusammen. Der Flüssigkeits-

spiegel fällt, und er sinkt auf das elastische Plastikmaterial,

mit dem die Maschine ausgekleidet ist.

Die kryptographischen, unkonventionellen Instrumente

geben kein Geräusch von sich, rühren sich nicht. Die

– 4 –

Kugel kommt allmählich zur Ruhe, während der letzte

Rest der Flüssigkeit durch den breiten Riß in der Wand

hinausrinnt.

Warum tat ich es? Warum tat ich es? Warum tat ich es?

Warum tat ich es? Warum tat ich es? Warum tat ich es?

Schnell öffnen und schließen sich Glogauers Augen,

dann weitet sich sein Mund wie zu einem Gähnen, seine

Zunge flattert, und er gibt ein Stöhnen von sich, das sich

in ein Heulen verwandelt.

Er hört das Heulen und denkt abwesend: Die Stimme

der Zungen, die Sprache des Unbewußten… Aber er kann

nicht hören, was er sagt.

Luft zischt, und das Plastikfutter sinkt, bis Glogauer mit

dem Rücken auf der Metallwand liegt. Er hört auf zu

schreien und sieht den ausgezackten Riß in der Wand an;

er ist nicht neugierig, was dahinter liegt. Er versucht sei-

nen Körper zu bewegen, aber der ist vollkomme gefühl-

los. Es fröstelt ihn, als er die kalte Luft spürt, die durch

die aufgeplatzte Wand der Zeitmaschine hereinweht. Es

scheint Nacht zu sein.

Seine Reise durch die Zeit war schwierig. Selbst die dicke

Flüssigkeit hat ihn nicht ausreichend geschützt, obwohl

sie ihm zweifellos das Leben gerettet hat. Einige Rippen

sind vielleicht gebrochen.

Schmerzen kommen mit diesem Gedanken. Aber er ent-

deckt, daß er Arme und Beine tatsächlich ausstrecken

kann.

Er kriecht über die schlüpfrige Wandfläche zu dem Riß

hin. Er keucht, verschnauft und kriecht weiter.

– 5 –

Er wird bewußtlos, und als er wieder zu sich kommt, ist

die Luft wärmer. Durch den Riß sieht er grelles Sonnen-

licht und einen stählern schimmernden Himmel. Er

zwängt sich halb durch den Riß hinaus und schließt die

Augen, als ihn das starke Sonnenlicht voll trifft. Er verliert

wieder das Bewußtsein.

Schuljahr 1949, Winter

Er war neun Jahre alt, geboren zwei Jahre nachdem sein

Vater aus Österreich nach England gekommen war.

Die anderen Kinder auf dem mit grauem Kies bestreuten

Spielplatz der Schule schrien vor Lachen; sie spielten ein

Spiel. Am Rande des Spielplatzes lagen noch kleine

Haufen schmutzigen Eises. Hinter dem Zaun hoben sich

die häßlichen Häuser von Süd-London schwarz vor dem

kalten Winterhimmel ab.

Das Spiel hatte ernst genug angefangen, und Karl hatte

ein wenig ängstlich selbst die Rolle vorgeschlagen, die er

spielen wollte. Zuerst hatte er die Beachtung genossen,

aber jetzt weinte er.

»Laßt mich runter! Bitte, Mervyn, hör auf!«

Sie hatten ihn mit ausgebreiteten Armen am Drahtge-

flecht des Spielplatzzauns festgebunden. Der Zaun beulte

sich unter seinem Gewicht nach außen, und einer der

Pfähle drohte nachzugeben. Er versuchte seine Füße frei-

zubekommen.

»Laßt mich runter!«

Mervyn Williams, der Junge mit dem roten Gesicht, der

das Spiel vorgeschlagen hatte, begann an dem Pfahl zu wa-

– 6 –

ckeln, so daß Karl an dem Drahtgeflecht hin- und herge-

schaukelt wurde.

»Hör auf! Hilf mir doch einer!«

Sie lachten wieder, und er erkannte, daß seine Schreie

sie nur noch mehr anfeuerten, also biß er die Zähne zu-

sammen. Tränen rollten ihm über das Gesicht, und er

fühlte sich verwirrt und betrogen. Er hatte alle für

Freunde gehalten; er hatte einigen von ihnen bei ihren

Aufgaben geholfen, anderen Bonbons gekauft, einigen

Mitleid gezeigt, als sie unglücklich waren. Er hatte ge-

glaubt, sie mochten ihn, bewunderten ihn. Warum hatten

sie sich gegen ihn gewandt – selbst Molly, die ihm ihre Ge-

heimnisse anvertraut hatte?

»Bitte!« schrie er. »Das gehörte nicht zu dem Spiel!«

»Jetzt tut es das!« lachte Mervyn Williams mit leuchten-

den Augen und rotem Gesicht, während er noch kräftiger

an dem Pfahl rüttelte. Eine Weile ließ sich Karl das Schau-

keln noch gefallen, dann ließ er sich instinktiv zusammen-

sacken und täuschte Bewußtlosigkeit vor. Er hatte so et-

was schon früher gemacht, um seine Mutter zu erpressen,

von der er den Trick gelernt hatte.

Die Schulkrawatten, die sie als Fesseln benutzt hatten,

schnitten ihm in die Handgelenke. Er hörte, wie die

Kinder leiser wurden.

»Ist ihm nicht gut?« flüsterte Molly Turner. »Er ist doch

nicht tot, oder…?«

»Red keinen Quatsch!« antwortete Williams unsicher. »Er

macht bloß Spaß.«

»Wir sollten ihn aber trotzdem lieber runterholen.« Das

war Ian Thompsons Stimme. »Wir kommen in Teufels Kü-

che, wenn…«

– 7 –

Er spürte, wie sie ihn losbanden, wie ihre Finger an den

Knoten zerrten.

»Ich kann diesen nicht aufkriegen…«

»Hier ist mein Taschenmesser – schneid ihn durch!«

»Das kann ich nicht – es ist meine Krawatte – mein Vater

würde mich…«

»Beeil dich, Brian!«

An der letzten Krawatte hängend, ließ er sich absichtlich

sacken und behielt die Augen fest geschlossen.

»Gib es mir! Ich schneide sie durch.«

Als die letzte Fessel nachgab, ließ er sich auf die Knie

fallen, zerschrammte sie sich auf dem Kies und fiel dann

vornüber zu Boden.

»Ich werd' verrückt, er ist wirklich…«

»Red kein dummes Zeug – er atmet noch. Er ist nur be-

wußtlos.«

Aus der Ferne, weil er von seiner Täuschung selbst halb

überzeugt war, hörte er ihre besorgten Stimmen.

Williams schüttelte ihn.

»Wach auf, Karl! Hör auf mit dem Quatsch!«

»Ich hole Mr. Matson«, sagte Molly Turner.

»Nein, nich…«

»Es ist sowieso ein gemeines Spiel.«

»Komm zurück, Molly!«

Den größten Teil seiner Aufmerksamkeit verlangten jetzt

die Kiessplitter, die in die linke Seite seines Gesichts

schnitten. Er fand es leicht, die Augen geschlossen zu hal-

ten und ihre Hände an seinem Körper zu ignorieren. All-

mählich verlor er das Gefühl für die Zeit. Dann hörte er

aus dem allgemeinen Gemurmel Mr. Matsons Stimme her-

– 8 –

aus. Sie klang tief, sardonisch und unbeirrt wie immer. Es

wurde still.

»Was in aller Welt hast du diesmal angestellt, Williams?«

»Nichts, Sir. Es war ein Spiel. Es war zum Teil Karls

eigene Idee.«

Schwere männliche Hände drehten ihn um. Es gelang

ihm immer noch, die Augen geschlossen zu halten.

»Es war ein Spiel, Sir«, sagte lan Thompson. »Jesus. Karl

war Jesus. Wir haben es schon öfter gespielt, Sir. Wir

fesselten ihn an den Zaun. Es war seine Idee, Sir.«

»Nicht ganz zur Jahreszeit passend«, murmelte Mr.

Matson und seufzte, während er Karls Stirn befühlte.

»Es war nur ein Spiel, Sir«, sagte Mervyn Williams wieder.

Mr. Matson prüfte seinen Puls. »Du hättest klüger sein

können, Williams. Glogauer ist kein sehr kräftiger Junge.«

»Es tut mir leid, Sir.«

»Wirklich eine große Dummheit.«

»Es tut mir leid, Sir.« Williams war jetzt den Tränen nahe.

»Ich werde ihn zur Vorsteherin bringen. Ich hoffe um

deinetwillen, Williams, daß ihm nichts Ernstliches passiert

ist. Melde dich nach der Schule im Gemeinschaftsraum

bei mir!«

Karl spürte, wie Mr. Matson ihn aufhob.

Er war befriedigt.

Er wurde weggetragen.

Sein Kopf und seine Seite schmerzten so sehr, daß er das

Gefühl hatte, er müßte sich übergeben. Es war ihm nicht

möglich gewesen, genau festzustellen, wohin die Zeitma-

schine ihn gebracht hatte, aber als er den Kopf drehte und

– 9 –

die Augen öffnete, erkannte er an dem schmutzigen Schaf-

fellwams und dem baumwollenen Lendentuch des

Mannes zu seiner Rechten, daß er fast mit Sicherheit im

Nahen Osten war.

Er hatte beabsichtigt, im Jahre 29 n. Chr. in der Wüste

hinter Jerusalem, unweit von Bethlehem zu landen. Ob

sie ihn jetzt wohl nach Jerusalem trugen?

Er war wahrscheinlich in der Vergangenheit, denn die

Bahre, auf der sie ihn trugen, war offensichtlich aus nicht

besonders gut gegerbten Tierfellen gemacht. Aber viel-

leicht auch nicht, dachte er, denn er hatte genug Zeit in

den kleinen Stammessiedlungen im Nahen Osten zuge-

bracht, um zu wissen, daß es noch Menschen gab, die ihre

Lebensgewohnheiten seit Mohammeds Zeiten kaum ge-

ändert hatten. Er hoffte, er hätte sich nicht umsonst die

Rippen gebrochen.

Zwei Männer trugen die Bahre auf ihren Schultern, wäh-

rend andere auf beiden Seiten daneben hergingen. Sie

waren alle bärtig und dunkelhäutig und trugen Sandalen.

Die meisten trugen Stäbe. Er roch Schweiß und Tierfett

und einen muffigen Geruch, den er nicht identifizieren

konnte. Sie schritten auf eine ferne Hügelkette zu und

hatten sein Erwachen nicht bemerkt.

Die Sonne war nicht mehr so stark wie zu der Zeit, als er

aus der Zeitmaschine gekrochen war. Es war vielleicht

Abend. Das Gelände war felsig und kahl, und selbst die

Hügel vor ihnen sahen grau aus.

Er wimmerte, wenn die Bahre schaukelte, und stöhnte,

als die Schmerzen in seiner Seite wieder nahezu unerträg-

lich wurden. Zum zweitenmal wurde er bewußtlos.

Vater unser, der du bist im Himmel…

– 10 –

Er war wie die meisten seiner Mitschüler zu einem ge-

wissen Lippenbekenntnis zur christlichen Religion erzo-

gen worden. Morgendliche Gebete in der Schule. Er hatte

sich angewöhnt, zwei Gebete am Abend zu sprechen. Das

eine war das Vaterunser, und das andere lautete: »Gott

segne Mami, Gott segne Papi, Gott segne meine

Schwestern und Brüder und all die lieben Menschen, die

mich umgeben, und Gott segne mich! Amen.« Das hatte

ihm eine Frau beigebracht, die sich eine Zeitlang um ihn

kümmerte, wenn seine Mutter zur Arbeit war. Er hatte

dem selbst noch eine Reihe von Danksagungen (»Danke

dir für den schönen Tag, danke dir dafür, daß ich die

Fragen in Geschichte richtig beantwortet habe…«) und

Entschuldigungen hinzugefügt (»Verzeih, daß ich häßlich

zu Molly Turner war, verzeih, daß ich Mr. Matson nicht

die Wahrheit gesagt habe…«). Er war siebzehn Jahre alt,

bevor es ihm möglich war, ohne dieses Gebetsritual einzu-

schlafen, und selbst dann war es nur seine Ungeduld, zum

Masturbieren zu kommen, die die Gewohnheit schließlich

durchbrach.

Vater unser, der du bist im Himmel…

Seine letzte Erinnerung an seinen Vater war mit einem

Urlaub an der See verbunden. Er war vier oder fünf ge-

wesen. Damals war Krieg, die Züge waren voll von Solda-

ten. Sie hatten oft gehalten und waren oft umgestiegen. Er

erinnerte sich, daß sie über Geleise gegangen waren, um

auf einen anderen Bahnsteig zu kommen, und er hatte

seinen Vater gefragt, was die Waggons enthielten, die im

– 11 –

Sonnenschein neben ihnen verschoben wurden. Hatte es

da nicht einen Witz gegeben? Etwas mit Giraffen?

Er hatte seinen Vater als einen großen, starken Mann in

Erinnerung. Seine Stimme war freundlich gewesen,

vielleicht ein wenig traurig, und in seinem Blick hatte et-

was Melancholisches gelegen.

Er wußte jetzt, daß sich seine Eltern um jene Zeit ge-

trennt hatten und seine Mutter seinem Vater diesen letz-

ten Urlaub mit ihm zugestanden hatte. War es in Devon

oder in Cornwall? Was er von Kliffs, Felsen und Strand in

Erinnerung hatte, schien mit Landschaften im Westen des

Landes übereinzustimmen, die er seither im Fernsehen

gesehen hatte.

Er hatte in seinem Obstgarten gespielt, in dem es von

Katzen wimmelte. Darin hatte auch ein ausgedienter Ford

gestanden, in dem Unkraut wuchs. Das Bauernhaus, in

dem sie gewohnt hatten, war auch voll von Katzen ge-

wesen; ein Meer von Katzen, das Stühle, Tische und Kom-

moden überschwemmte.

Am Strand war Stacheldraht gewesen, aber er hatte nicht

erkannt, daß er die Landschaft verschandelte. Es hatte

Brücken und Statuen aus Sandstein gegeben, die Wind

und Wasser geformt hatten. Es hatte rätselvolle Höhlen

gegeben, aus denen Wasser lief.

Es war fast die früheste und gewiß die glücklichste Er-

innerung an seine Kindheit.

Er sah seinen Vater nie wieder.

– 12 –

Gott segne Mami, Gott segne Papi…

Es war blödsinnig. Er hatte keinen Papi, hatte keine

Brüder und Schwestern.

Die alte Frau hatte ihm erklärt, daß sein Papi irgendwo

sein müßte und daß alle Mitmenschen Brüder oder

Schwestern seien.

Er hatte das akzeptiert.

Einsam, dachte er. Ich bin einsam. Er erwachte kurz und

dachte, er sei im Anderson-Luftschutzbunker mit dem röt-

lichen Stahlblechdach und den Drahtgitterwänden, und es

sei Fliegeralarm. Er hatte sich in der Geborgenheit des

Andersonbunkers immer wohl gefühlt. Es hatte Spaß ge-

macht, hineinzukriechen.

Aber die Stimmen sprachen eine fremde Sprache. Es war

wahrscheinlich Nacht, denn es schien sehr dunkel zu sein.

Sie waren nicht mehr auf dem Marsch. Ihm war heiß. Er

hatte Stroh unter sich. Er betastete das Stroh und fühlte

sich erleichtert, ohne zu wissen warum. Er schlief ein.

Schreien. Spannung.

Seine Mutter schrie oben Mr. George an. Mr. George

und seine Frau hatten die beiden Hinterzimmer des

Hauses gemietet.

Er rief zu seiner Mutter hinauf.

»Mami! Mami!«

Ihre hysterische Stimme: »Was ist los?«

»Ich möchte, daß du kommst.«

Er wollte, daß sie aufhörte.

»Was ist los, Karl? Jetzt hast du das Kind aufgeweckt!«

– 13 –

Sie erschien über ihm auf dem Treppenabsatz, zog ihren

Morgenmantel fester um sich und lehnte sich dramatisch

über das Geländer.

»Mami, was ist passiert?«

Sie verharrte einen Augenblick so, als überlegte sie, und

klappte dann zusammen und rollte langsam die Treppe

herunter. Sie lag jetzt am Fuß der Treppe auf dem

dunklen, abgetretenen Teppich. Er schluchzte und zerrte

an ihren Schultern, aber sie war zu schwer für ihn. Er war

von Panik erfaßt. »Oh, Mami!«

Mr. George kam mit schweren Schritten die Treppe her-

unter. Er wirkte resigniert. »Oh, zum Teufel!« sagte er.

»Greta!«

Karl sah ihn wütend an.

Mr. George sah Karl an und schüttelte den Kopf. »Es

fehlt ihr nichts, mein Sohn. Komm, Greta, wach auf!«

Karl stand zwischen Mr. George und seiner Mutter. Mr.

George zuckte die Achseln und schob ihn beiseite, bückte

sich dann und stellte Karls Mutter auf die Beine. Ihr

langes, schwarzes Haar fiel über ihr schönes, gehetztes

Gesicht. Sie öffnete die Augen, und selbst Karl war über-

rascht, daß sie so schnell aufgewacht war.

»Wo bin ich?« fragte sie.

»Komm, komm, Greta! Dir fehlt nichts.«

Mr. George führte sie wieder die Treppe hinauf.

»Was ist mit Karl?« fragte sie.

»Mach dir um den keine Sorgen!«

Sie verschwanden.

Das Haus war jetzt still. Karl ging in die Küche. Ein

Bügelbrett war aufgestellt, mit einem Bügeleisen darauf.

– 14 –

Auf dem Herd kochte etwas. Es roch nicht sehr gut. Es war

wahrscheinlich etwas, was Mrs. George kochte.

Er hörte jemanden die Treppe herunterkommen und

rannte durch die Küche in den Garten hinaus.

Er weinte. Er war sieben.

– 15 –

2

Zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der

Wüste des jüdischen Landes und sprach: Tut Buße, das

Himmelreich ist nahe herbeigekommen! Und er ist der,

von dem der Prophet Jesaja gesagt hat und gesprochen:

»Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste: Bereitet

dem Herrn den Weg und machet richtig seine Steige!« Er

aber, Johannes, hatte ein Kleid von Kamelhaaren und

einen ledernen Gürtel um seine Lenden; seine Speise aber

war Heuschrecken und wilder Honig. Da ging zu ihm

hinaus die Stadt Jerusalem und das ganze jüdische Land

und alle Länder an dem Jordan und ließen sich taufen

von ihm im Jordan und bekannten ihre Sünden.

Matthäus 3, 1-6

Sie wuschen ihn.

Er spürte das kalte Wasser über den Körper laufen und

schnappte nach Luft. Sie hatten ihm seinen Schutzanzug

ausgezogen, und es lagen jetzt dicke Lagen Schaffell um

seine Brust, mit Lederbändern festgebunden.

Er hatte weniger Schmerzen, aber er fühlte sich sehr

schwach und heiß. Die geistige Verwirrung der Wochen

vor seinem Einstieg in die Zeitmaschine, die Reise selbst

und jetzt das Fieber machten es ihm schwer zu verstehen,

was mit ihm vorging. Alles war seit so langer Zeit wie ein

Traum gewesen. Er konnte immer noch nicht wirklich an

die Zeitmaschine glauben. War er vielleicht nur von

irgend etwas high? Sein Sinn für die Realität war nie be-

sonders stark gewesen; während des größten Teils seiner

– 16 –

Jugend und seines Lebens als Erwachsener hatten es ihm

nur gewisse Instinkte ermöglicht, sich sein körperliches

Wohlbefinden zu erhalten. Doch das über ihn fließende

Wasser, die Berührung des Schaffells um seine Brust, das

Stroh unter ihm, das alles war von einer deutlicheren

Realität als alles, was er seit seiner Kindheit erfahren

hatte.

Er war in einem Gebäude – oder vielleicht in einer

Höhle, es war zu dunkel, das zu erkennen –, und das

Stroh war von dem Wasser durchnäßt.

Zwei Männer in Sandalen und Lendentüchern gossen

aus irdenen Krügen Wasser über ihn. Einer trug ein über

die Schulter zurückgeworfenes Stück Baumwollzeug.

Beide hatten sie dunkle, semitische Gesichtszüge, große

dunkle Augen und volle Barte. Ihre Gesichter blieben

ausdruckslos, selbst als sie innehielten und er zu ihnen

aufsah. Für einige Augenblicke starrten sie ihn an und

hielten die Wasserkrüge vor ihrer behaarten Brust.

Glogauers Kenntnisse der alten aramäischen Schriftspra-

che waren gut, aber er war nicht sicher, ob er die Sprache

gut genug sprechen konnte, um sich verständlich zu ma-

chen. Er würde es zuerst mit Englisch versuchen, denn es

wäre lächerlich, wenn er doch nicht durch die Zeit gereist

wäre und versuchte, mit modernen Israelis oder Arabern

in einer arabischen Sprache zu reden.

Er fragte schwach: »Sprechen Sie Englisch?«

Einer der Männer runzelte die Stirn, und der andere, der

mit dem Baumwollumhang, verzog das Gesicht, sprach

ein paar Worte zum anderen und lachte dann. Der andere

antwortete in ernsterem Ton.

– 17 –

Glogauer glaubte ein paar Wörter zu erkennen und lä-

chelte nun selbst. Sie sprachen das alte Aramäisch. Er war

ganz sicher. Er war gespannt, ob es ihm gelingen würde,

einen Satz zu bilden, den sie verstehen würden.

Er räusperte sich. Er befeuchtete seine Lippen. »Wo –

sein – dieser – Ort?« fragte er unbeholfen.

Jetzt runzelten sie beide die Stirn, schüttelten die Köpfe

und stellten ihre Wasserkrüge auf den Boden.

Glogauer fühlte seine Energie schwinden und sagte

eindringlich: »Ich – suchen – ein Nazarener – Jesus…«

»Nazarener. Jesus.« Der größere der beiden wiederholte

die Worte, aber sie schienen ihm nichts zu bedeuten. Er

zuckte die Achseln.

Aber der andere wiederholte nur das Wort Nazarener

und sprach es langsam aus, so als hätte es eine besondere

Bedeutung für ihn. Er sprach leise ein paar Worte zu dem

anderen Mann und ging dann weg.

Glogauer richtete sich mühsam ein wenig auf und

winkte dem zurückgebliebenen Mann, der ihn voller

Verwunderung ansah.

»Welches – Jahr«, fragte Glogauer langsam, »sitzt – der

römische Kaiser – in Rom?«

Es war eine verwirrende Frage, die er da gestellt hatte,

wurde ihm klar. Christus war im fünfzehnten Regierungs-

jahr des Tiberius gekreuzigt worden, und deshalb hatte er

die Frage gestellt. Er versuchte sie besser zu formulieren.

»Wie viele – Jahre – regiert Tiberius?«

»Tiberius?« Der Mann furchte die Stirn.

Glogauers Ohr gewöhnte sich schon an den Klang der

Sprache, und er bemühte sich, ihn besser nachzuahmen.

– 18 –

»Tiberius. Der Kaiser der Römer. Wie viele Jahre regiert er

schon?«

»Wie viele?« Der Mann schüttelte den Kopf. »Ich weiß

nicht.«

Wenigstens war es ihm gelungen, sich verständlich zu

machen, dachte Glogauer. Sein sechsmonatiges Studium

der aramäischen Sprache im Britischen Museum war also

doch von Nutzen gewesen. Diese Sprache war anders –

vielleicht zweitausend Jahre älter –, und sie lehnte sich

mehr ans Hebräische an, aber es war erstaunlich leicht ge-

wesen, sich mit dem Mann zu verständigen. Er dachte dar-

an, wie seltsam es ihm vorgekommen war, daß er gerade

diese Sprache müheloser gelernt hatte als andere. Der

eine oder andere seiner etwas übergeschnappten Freunde

hatte angedeutet, daß ihm die Erinnerungen seiner Rasse

dabei geholfen haben könnten. Manchmal war er fast

selbst davon überzeugt gewesen.

»Wo ist dieser Ort?« fragte er.

Der Mann sah ihn überrascht an. »Aber, es ist die Wüste«,

sagte er. »Die Wüste hinter Machärus. Weißt du das

nicht?«

In biblischer Zeit war Machärus eine große Stadt südöst-

lich von Jerusalem, auf der anderen Seite des Toten Mee-

res. Sie war am Hang eines Berges erbaut, im Schutze

einer

prächtigen,

von

Herodes

Antipas

gebauten

Burganlage. Wieder spürte Glogauer seine Stimmung

steigen. Im zwanzigsten Jahrhundert würden nur wenige

den Namen Machärus gekannt, geschweige denn ihn als

Orientierungshilfe benutzt haben.

Es war fast kein Zweifel möglich, daß er in der Vergang-

enheit war und daß die Zeit irgendwo in der Regierungs-

– 19 –

zeit von Tiberius lag, wenn der Mann, mit dem er gespro-

chen hatte, nicht völlig ungebildet war und keine Ahnung

hatte, wer Tiberius war.

Aber hatte er die Kreuzigung verpaßt? War er zur fal-

schen Zeit gekommen?

Wenn ja, was sollte er dann jetzt tun? Denn seine Zeit-

maschine war beschädigt, ließ sich vielleicht nicht mehr

reparieren.

Er ließ sich aufs Stroh zurücksinken und schloß die

Augen. Wieder einmal packte ihn das vertraute Gefühl der

Niedergeschlagenheit.

Als er das erste Mal versuchte Selbstmord zu begehen, war

er fünfzehn gewesen. Er hatte eine Schnur an einen

Haken in der Wand des Umkleideraums in der Schule

gebunden. Er hatte die Schlinge um den Hals gelegt und

war von der Bank gesprungen.

Der Haken war aus der Wand gerissen und mit einem

Haufen Putz heruntergekommen. Sein Hals hatte noch

den ganzen Tag weh getan.

Der andere Mann kehrte jetzt zurück und brachte noch

jemanden mit.

Das Geräusch ihrer Sandalen auf den Steinen erschien

Glogauer sehr laut.

Er sah zu dem Neuankömmling auf.

Er war ein Riese und bewegte sich wie eine Katze in dem

Dämmerlicht. Seine Augen waren groß, stechend und

braun. Seine Haut war gebräunt, und seine stark

behaarten Arme waren sehr muskulös. Ein Ziegenfell

bedeckte seinen mächtigen Rumpf und reichte bis über

– 20 –

seine Oberschenkel herunter. In der rechten Hand hielt er

einen dicken Stab. Sein schwarzes, lockiges Haar hing ihm

um das Gesicht; seine roten Lippen schauten aus dem bu-

schigen Bart heraus, der den oberen Teil seiner Brust be-

deckte.

Er schien müde zu sein.

Er lehnte sich auf seinen Stab und sah Glogauer nach-

denklich an.

Glogauer starrte zurück, erstaunt über die spürbare un-

geheure körperliche Gegenwärtigkeit des Mannes.

Als der Neuankömmling sprach, tat er es mit tiefer

Stimme, aber für Glogauer zu schnell, um ihn zu ver-

stehen. Er schüttelte den Kopf.

»Sprich – langsamer…!« sagte er.

Der große Mann hockte sich neben ihm nieder.

»Wer bist du?«

Glogauer zögerte. Es war klar, daß er dem Mann nicht

die Wahrheit sagen konnte. Er hatte sich tatsächlich schon

eine Geschichte zurechtgelegt, die ihm glaubwürdig er-

schien, aber er hatte nicht damit gerechnet, daß man ihn

so finden würde, und die ursprüngliche Geschichte war

jetzt nicht mehr zu brauchen. Er hatte gehofft, unbemerkt

zu landen und sich als Reisender aus Syrien auszugeben,

daß die örtlichen Dialekte sich genügend voneinander un-

terscheiden würden, um seine ungenügende Kenntnis der

Sprache zu erklären.

»Woher kommst du?« fragte der Mann geduldig.

Glogauer antwortete vorsichtig.

»Ich bin aus dem Norden.«

»Aus dem Norden? Nicht aus Ägypten?« Er sah Glogauer

erwartungsvoll, fast hoffnungsvoll an. Glogauer dachte

– 21 –

sich, wenn es sich anhörte, als käme er aus Ägypten, wäre

es wohl das beste, dem Mann zuzustimmen, und er fügte

seine eigenen Ausschmückungen hinzu, um Komplika-

tionen in der Zukunft aus dem Wege zu gehen.

»Ich kam vor zwei Jahren aus Ägypten«, sagte er.

Der große Mann nickte, anscheinend zufrieden. »Du bist

also aus Ägypten. Das hatten wir uns gedacht. Und of-

fensichtlich bist du ein Magus, mit deiner merkwürdigen

Kleidung und deinem von Geistern gezogenen Wagen aus

Eisen. Gut. Dein Name ist Jesus, wurde mir gesagt, und

du bist der Nazarener.«

Offenbar mußte der Mann Glogauers Frage mißverstan-

den und gedacht haben, er hätte ihm seinen eigenen Na-

men genannt. Er lächelte und schüttelte den Kopf.

»Ich suche Jesus, den Nazarener«, sagte er.

Der Mann schien enttäuscht zu sein. »Was ist dann dein

Name?«

Glogauer hatte auch darüber nachgedacht. Er wußte,

daß sein Name den Leuten in der biblischen Zeit zu

fremdländisch vorkommen würde, und so hatte er

beschlossen, den Vornamen seines Vaters zu benutzen.

»Ich heiße Immanuel«, sagte er dem Mann.

»Immanuel…« Er nickte, anscheinend zufrieden. Er

strich sich mit der Spitze des kleinen Fingers über die Lip-

pen und starrte nachdenklich zu Boden. »Immanuel…

ja…«

Glogauer wußte nicht, was er davon halten sollte. Ihm

schien, daß er mit jemandem verwechselt wurde, den der

große Mann erwartet hatte, daß er Antworten gegeben

hatte, die den Mann davon überzeugten, daß er, Glogau-

er, der erwartete Mann sei. Er fragte sich nun, ob es klug

– 22 –

gewesen war, diesen Namen zu wählen, denn Immanuel

bedeutete im Hebräischen »Gott mit uns« und hatte fast

mit Gewißheit eine mystische Bedeutung für seinen

Befrager.

Glogauer begann sich ungemütlich zu fühlen. Es gab

Dinge, die er feststellen mußte, Fragen, die er selbst

stellen mußte, und seine gegenwärtige Lage gefiel ihm

nicht. Bevor er in einer besseren körperlichen Verfassung

war, konnte er hier nicht weggehen und konnte sich nicht

leisten, seinen Befrager zu verärgern. Wenigstens

verhielten sie sich nicht feindlich gegen ihn, dachte er.

Aber was erwarteten sie von ihm?

»Du mußt versuchen, dich auf deine Arbeit zu kon-

zentrieren, Glogauer.«

»Du bist zu verträumt, Glogauer. Dein Gesicht schwebt

ständig in den Wolken. Nun…«

»Du bleibst nach dem Unterricht hier, Glogauer…«

»Warum wolltest du ausreißen, Glogauer? Warum fühlst

du dich hier nicht wohl?«

»Du mußt mir wirklich etwas entgegenkommen, wenn

hier…«

»Ich glaube, ich werde deine Mutter bitten müssen, dich

von der Schule zu nehmen…«

»Vielleicht strengst du dich an – aber du mußt dich viel

mehr anstrengen. Ich hatte große Hoffnungen in dich

gesetzt, als du kamst, Glogauer. Im letzten Jahr hast du

dich großartig gemacht, und jetzt…«

»Auf wie vielen Schulen warst du schon, bevor du zu uns

kamst? Guter Gott!«

– 23 –

»Ich glaube, daß du irgendwie da hineingetrieben

wurdest, Glogauer, und deshalb will ich diesmal nicht zu

streng mit dir sein…«

»Schau nicht so niedergeschlagen drein, mein Junge –

du schaffst es schon!«

»Hör mir zu, Glogauer! Paß auf, in Herrgotts Namen…«

»Du hast den Verstand, Junge, aber du scheinst ihn nicht

benutzen zu wollen…«

»Tut mir leid? Es genügt nicht, daß es dir leid tut. Du

mußt hören…«

»Wir erwarten, daß du dich im nächsten Jahr viel mehr

anstrengst.«

»Und wie heißt du?« fragte Glogauer den hockenden

Mann.

Der richtete sich auf und sah nachdenklich auf Glogauer

herab.

»Du kennst mich nicht?«

Glogauer schüttelte den Kopf.

»Du hast noch nicht von Johannes gehört, den sie den

Täufer nennen?«

Glogauer versuchte, seine Überraschung zu verbergen,

aber offensichtlich bemerkte Johannes der Täufer, daß

sein Name ihm bekannt war. Er nickte mit seinem zotte-

ligen Kopf.

»Du hast doch von mir gehört, wie ich sehe.«

Da überkam ihn ein Gefühl der Erleichterung. Dem Neu-

en Testament nach war der Täufer einige Zeit vor der

Kreuzigung Christi getötet worden. Es war jedoch merk-

würdig, daß gerade Johannes noch nichts von Jesus von

– 24 –

Nazareth gehört hatte. Bedeutete das am Ende, daß Chris-

tus gar nicht existiert hatte?

Der Täufer fuhr sich mit den Fingern durch den Bart.

»Nun, Magus, ich muß also jetzt entscheiden, wie?«

Glogauer, der mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt

war, sah abwesend auf. »Was mußt du entscheiden?«

»Ob du der uns prophezeite Freund bist oder der Fal-

sche, vor dem uns Adonai gewarnt hat.«

Glogauer wurde nervös. »Ich habe mich nicht als solcher

ausgegeben. Ich bin nur ein Fremder, ein Reisender…«

Der Täufer lachte. »Ja – ein Reisender in einem Zau-

berwagen. Meine Brüder haben mir erzählt, daß sie ihn

kommen sahen. Es gab ein Donnergetöse, einen Blitz –

und auf einmal war dein Wagen da und rollte durch die

Wüste. Sie haben viele Wunder gesehen, meine Brüder,

aber kein so überwältigendes wie das Erscheinen deines

Wagens.«

»Der Wagen ist kein Zauberwerk«, versicherte Glogauer

eilig, war sich aber klar, daß der Täufer kaum verstehen

würde, was er ihm sagte. »Es ist – eine Art Maschine – die

Römer haben solche. Du mußt davon gehört haben. Sie

werden von gewöhnlichen Menschen gebaut, keinen Zau-

berern…«

Der Täufer nickte langsam. »Ja – wie die Römer. Die Rö-

mer möchten mich meinen Feinden, den Kindern Hero-

des, ausliefern.«

Obgleich er ziemlich viel über die Politik jener Zeit wuß-

te, fragte Glogauer: »Warum das?«

»Du mußt doch wissen, warum. Rede ich nicht gegen die

Römer, die Judäa versklaven? Rede ich nicht gegen die un-

gesetzlichen Dinge, die Herodes tut? Prophezeie ich nicht

– 25 –

die Zeit, da alle Ungerechten vernichtet werden und Ado-

nais Königreich auf Erden wieder errichtet wird, wie die

alten Propheten uns verkündet haben? Ich sage zu den

Leuten: »›Bereitet euch auf den Tag vor, da ihr das

Schwert aufnehmen werdet, um Adonais Willen zu erfül-

len.‹ Die Ungerechten wissen, daß sie an diesem Tage

sterben werden, und sie möchten mich vernichten.«

Obgleich des Täufers Worte fürchterlich waren, sprach er

in ganz sachlichem Ton. In seinem Gesicht und in seiner

Haltung lag keinerlei Irrsinn oder auch nur Fanatismus.

Karl erinnerte sich an einen anglikanischen Vikar, der eine

ähnliche Predigt gehalten, deren Bedeutung für ihn längst

an Schärfe verloren hatte.

»Du rufst die Leute auf, das Land von den Römern zu

befreien, ist es das?« fragte Karl.

»Ja – von den Römern und ihrem Herodes.«

»Und wen möchtest du an ihre Stelle setzen?«

»Den rechtmäßigen König von Judäa.«

»Und wer ist das?«

Johannes zog die Stirn kraus und sah ihn merkwürdig

von der Seite an. »Adonai wird es uns sagen. Er wird uns

ein Zeichen geben, wenn der rechtmäßige König kommt.«

»Weißt du, was für ein Zeichen das sein wird?«

»Ich werde es wissen, wenn es kommt.«

»Es gibt also Prophezeiungen?«

»Ja, es gibt Prophezeiungen…«

Daß dieser Umsturzplan Adonai (einer der Namen

Jahwes und bedeutet »mein Herr«) zugeschrieben wurde,

sollte ihm, wie Glogauer erschien, lediglich mehr Gewicht

verleihen. In einer Welt, in der Politik und Religion, selbst

im Westen, unentwirrbar miteinander verquickt waren,

– 26 –

mußte dem Plan eine übernatürliche Herkunft gegeben

werden.

Es war in der Tat sogar äußerst wahrscheinlich, daß Jo-

hannes selbst glaubte, sein Plan komme direkt von Gott.

Die Griechen auf der anderen Seite des Mittelmeers

stritten immer noch über den Ursprung der Inspiration –

ob sie im Menschen selbst entstehe oder ihm von Gott

eingegeben würde.

Daß Johannes ihn als einen ägyptischen Zauberer ansah,

überraschte Glogauer auch nicht besonders. Die Um-

stände seiner Ankunft mußten den Leuten außerordent-

lich wundersam erschienen sein und dennoch glaub-

würdig, da sie doch so sehr nach Bestätigung ihres Glau-

bens an solche Dinge lechzten.

Johannes wandte sich dem Eingang zu. »Ich muß nach-

denken«, sagte er. »Ich muß beten. Du bleibst hier, bis mir

Rat gesandt worden ist.«

Er schritt rasch davon.

Glogauer sank auf das nasse Stroh zurück. Irgendwie

bestand eine Verbindung zwischen seinem Erscheinen

und dem Glauben des Täufers – oder Johannes versuchte

wenigstens, dieses Erscheinen mit seinem Glauben in Ein-

klang zu bringen, seine Ankunft vielleicht anhand von

biblischen Weissagungen zu deuten. Glogauer fühlte sich

hilflos. Wie würde der Täufer ihn benutzen? Würde er am

Ende zu dem Schluß kommen, daß er irgendeine bös-

artige Kreatur sei, und ihn töten? Oder würde er zu dem

Schluß kommen, daß er irgendein Prophet sei, und Weis-

sagungen von ihm verlangen, zu denen er nicht imstande

wäre?

– 27 –

Glogauer seufzte und streckte schwach den Arm aus, um

die Wand zu betasten.

Sie war aus Kalkstein. Er war in einer Kalksteinhöhle.

Höhlen deuteten an, daß Johannes und seine Leute sich

vielleich verborgen hielten – bereits als Banditen von den

Soldaten der Römer und des Herodes gesucht wurden.

Das bedeutete, daß er auch in Gefahr wäre, wenn die Sol-

daten das Versteck des Johannes fänden.

Die Luft in der Höhle war überraschend feucht.

Es mußte draußen sehr heiß sein.

Er fühlte sich schläfrig.

Das Sommerlager 1950, Isle of Wight

Am ersten Abend, den er dort verbrachte, war eine Kanne

mit kochendheißem Tee über seinen rechten Oberschen-

kel geschüttet worden. Es hatte schrecklich geschmerzt,

und es hatten sich fast sofort Blasen gebildet.

»Sei ein Mann, Glogauer!« sagte der rotgesichtige Mr.

Patrick, der das Lager leitende Lehrer. »Sei ein Mann!«

Er versuchte sich das Weinen zu verkneifen, als sie unge-

schickt Gipsbrei auf die Watte strichen.

Sein Schlafsack war neben einem Ameisenhaufen. Er lag

darin, während die anderen Kinder spielten.

Am nächsten Tag sagte Mr. Patrick den Kindern, daß sie

sich das Taschengeld, das ihre Eltern ihm zur Aufbewah-

rung gegeben hatten, ›verdienen‹ müßten.

»Wir werden sehen, wer von euch Mumm hat und wer

nicht«, sagte Mr. Patrick und ließ den Rohrstock durch die

Luft sausen, während er auf dem freien Platz stand, um

den herum die Zelte aufgebaut waren. Die Kinder waren

– 28 –

in zwei langen Reihen aufgestellt – in einer die Mädchen,

in der anderen die Jungen.

»Stell dich in die Reihe, Glogauer!« rief Mr. Patrick. »Drei

Pence für einen Schlag auf die Hand – sechs Pence für

einen Schlag auf den Hintern. Sei kein Feigling,

Glogauer!«

Widerstrebend reihte Glogauer sich ein.

Der Rohrstock sauste auf und nieder. Mr. Patrick atmete

schwer.

»Sechs Schläge auf den Hintern – das macht drei

Schillinge.« Er gab dem kleinen Mädchen das Geld.

Weitere Schläge, weitere Auszahlungen.

Karl wurde unruhig, als die Reihe bald an ihn kam.

Schließlich trat er aus und ging zu den Zelten zurück.

»Glogauer! Hast du keinen Mumm in den Knochen,

Junge? Willst du kein Taschengeld?« rief Mr. Patricks derbe

Stimme spottend hinter ihm her.

Glogauer schüttelte den Kopf und begann zu weinen. Er

ging in sein Zelt und warf sich schluchzend auf den

Schlafsack.

Draußen war Mr. Patricks Stimme immer noch zu hören.

»Sei ein Mann, Glogauer! Sei ein Mann, Junge!«

Karl holte Briefpapier und Kugelschreiber heraus. Seine

Tränen fielen auf das Papier, während er den Brief an sei-

ne Mutter schrieb.

Draußen hörte er den Rohrstock auf das Fleisch der

Kinder klatschen.

Die Schmerzen in seinem Oberschenkel wurden am

nächsten Tag schlimmer, und er wurde von Lehrern und

Kindern ignoriert. ›Sogar die Heimmutter‹ (Patricks Frau)

– 29 –

sagte ihm, er solle sich allein darum kümmern, die Ver-

brühung sei nicht der Rede wert.

Die folgenden zwei Tage, bis seine Mutter ankam, um

ihn von dem Lager abzuholen, waren die schlimmsten, die

er je erlebt hatte.

Kurz vor der Ankunft seiner Mutter machte Mrs. Patrick

einen Versuch, die Blasen mit einer Nagelschere wegzu-

schneiden, damit es nicht so schlimm aussähe.

Seine Mutter nahm ihn mit und schrieb später an Mr.

Patrick und verlangte ihr Geld zurück. Sie schrieb, es sei

eine Schande, wie er das Lager führte.

Er schrieb zurück, er würde das Geld nicht zurück-

erstatten. Und wenn sie es wissen wolle, sie habe einen

Schwächling zum Sohn. »Wenn Sie meine Meinung wissen

wollen«, schrieb er in dem Brief, den Karl las, sobald er

dazu Gelegenheit fand, »Ihr Sohn ist ein kleiner Waschlap-

pen.«

Ein paar Jahre später wurden Mr. Patrick, seine Frau und

seine Gehilfen angeklagt und ins Gefängnis geschickt,

wegen verschiedener sadistischer Handlungen in ihrem

Sommerlagern auf der Insel Wight.

– 30 –

3

Morgens, und manchmal auch abends, trugen sie ihn auf

seiner Bahre ins Freie.

Er war hier nicht, wie er zuerst angenommen hatte, in

einem provisorischen Banditenlager, sondern in einer fes-

ten Siedlung. Es gab Felder, die von einer in der Nähe ge-

legenen Quelle bewässert wurden. Darauf wurde Getreide

angebaut, und auf den Hügeln weideten Ziegen- und

Schafherden.

Ihr Leben verlief ruhig und gemächlich, die meiste Zeit

gingen sie ihrer Tagesarbeit nach und kümmerten sich

nicht um Glogauer.

Manchmal erschien der Täufer und erkundigte sich nach

seinem Befinden. Einige Male stellte er auch rätselvolle

Fragen, die Glogauer beantwortete, so gut er konnte.

Sie schienen freundliche Menschen zu sein und sich an

wesentlich mehr kleinere religiöse Riten zu halten, als

Glogauer selbst für eine solche Gemeinde als normal

angesehen hätte. Er nahm wenigstens an, daß es religiöse

Riten waren, zu denen sie so oft gerufen wurden, denn sie

spielten sich dort ab, wo er sie nicht sehen konnte.

Glogauer war im wesentlichen seinen eigenen Gedan-

ken, seinen Erinnerungen und Spekulationen überlassen.

Seine Rippen heilten sehr langsam, und er wurde unge-

duldig und fragte sich, ob er jemals das Ziel erreichen

würde, um dessentwillen er gekommen war.

Glogauer war überrascht, wie wenige Frauen der

Gemeinde angehörten. Die Atmosphäre war fast wie in

einem Kloster, und die meisten der Männer mieden die

– 31 –

Frauen. Ihm wurde allmählich klar, daß es sich wahr-

scheinlich in der Hauptsache um eine religiöse Gemein-

schaft handeln mußte. Waren die Leute vielleicht Essener?

Wenn Sie Essener wären, würde das eine Reihe von

Dingen erklären – das weitgehende Fehlen von Frauen

(wenige Essener hielten etwas von der Ehe), die apoka-

lyptischen Glaubensvorstellungen des Johannes, das

Schwergewicht, das auf religiöse Handlungen gelegt

wurde, das strenge, einfache Leben, das diese Leute

führten, die Tatsache, daß sie anscheinend absichtlich von

anderen Menschen abgesondert lebten…

Clogauer fragte den Täufer bei der nächsten Gelegen-

heit.

»Johannes – nennt man euch Essener?«

Der Täufer nickte.

»Wie kamst du darauf?« fragte er Glogauer.

»Ich – ich habe von euch gehört. Hat euch Herodes ge-

ächtet?«

Johannes schüttelte den Kopf. »Herodes würde uns äch-

ten, wenn er es wagte, aber er hat keinen Anlaß. Wir füh-

ren unser eigenes Leben, tun keinem etwas zuleide, ma-

chen keinen Versuch, anderen unseren Glauben aufzu-

zwingen. Von Zeit zu Zeit ziehe ich aus und predige unser

Glaubensbekenntnis – aber damit verstoße ich gegen kein

Gesetz. Wir achten die Gebote des Moses und predigen

nur, daß auch andere sie befolgen sollen. Wir sprechen

nur für Gerechtigkeit. Selbst Herodes kann da nichts

dagegen haben…«

Jetzt verstand Glogauer den Sinn einiger der Fragen

besser, die Johannes ihm gestellt hatte; verstand, warum

– 32 –

diese Leute gerade so und nicht anders lebten und

handelten.

Es wurde ihm nun auch klar, warum sie die Art seines

Auftauchens mit so wenig Erregung aufgenommen hatten.

Eine Sekte wie die Essener, die sich in dieser heißen

Wüste in Selbstkasteiung und Fasten übten, mußte an

Visionen gewöhnt sein.

Es fiel ihm auch ein, daß er einmal auf die Theorie

gestoßen war, daß Johannes der Täufer ein Essener ge-

wesen sei und daß viele der frühchristlichen Ideen auf die

Vorstellungen der Essener zurückgingen.

Die Essener nahmen zum Beispiel rituelle Bäder – Taufe

–, sie glaubten an eine Gruppe von zwölf von Gott ausge-

wählten Männern (die Apostel), die am Jüngsten Tag die

Richter sein würden, sie predigten den Glaubenssatz

»Liebe deinen Nächsten«, sie glaubten, ebenso wie die

ersten Christen, in der Zeit kurz vor dem Armageddon zu

leben, der letzten Schlacht zwischen Licht und Finsternis,

dem Guten und dem Bösen, wenn alle Menschen gerich-

tet würden. Wie bei gewissen christlichen Sekten gab es

auch bei den Essenern den Glauben, daß sie die Kräfte

des Lichts repräsentierten und andere – Herodes oder die

römischen Eroberer – die Kräfte der Finsternis, und daß

es ihr Auftrag sei, diese Kräfte zu vernichten. Diese poli-

tischen Vorstellungen waren unentwirrbar mit den religi-

ösen Vorstellungen verknüpft, und obwohl es denkbar

wäre, daß jemand wie Johannes der Täufer zynisch genug

gewesen wäre, die Essener für die Förderung seiner

eigenen politischen Absichten zu benutzen, war es doch

höchst unwahrscheinlich.

– 33 –

Im zwanzigsten Jahrhundert, dachte Glogauer, hätte man

die Essener als Neurotiker angesehen, mit ihrem fast para-

noischen Mystizismus, der sie dazu brachte, Geheimspra-

chen zu erfinden und ähnliches – ein sicheres Zeichen für

ihren labilen Geisteszustand.

All dies stellte Glogauer, der verhinderte Psychiater, fest,

aber Glogauer, der Mensch, wurde hin- und hergerissen

zwischen der extremen Vernunft und dem Wunsch, selbst

von diesem Mystizismus überzeugt zu sein.

Der Täufer war weggegangen, bevor er ihm weitere

Fragen stellen konnte. Er sah den großen Mann in einer

Höhle verschwinden und richtete dann seine Aufmerk-

samkeit auf die Felder in der Ferne, wo ein magerer

Essener einen Pflug führte, der von zwei anderen Mitglie-

dern der Sekte gezogen wurde.

Glogauer studierte die gelben Hügel und die Felsen. Er

brannte darauf, mehr von dieser Welt zu sehen, und er

hätte auch gern gewußt, was aus seiner Zeitmaschine ge-

worden war. War sie überhaupt nicht mehr zu reparieren?

Würde er jemals in der Lage sein, diese Zeit zu verlassen

und ins zwanzigste Jahrhundert zurückzukehren?

Sexus und Religion.

Dem Kirchenklub war er beigetreten, um Freunde zu fin-

den.

– 34 –

Ein Ausflug ins Grüne, 1954

Er und Veronica hatten die anderen im Wald von Farlowe

verloren.

Sie war dick und unförmig, schon mit siebzehn, aber sie

war ein Mädchen.

»Laß uns ein bißchen hier sitzen und ausruhen«, sagte er

und zeigte auf einen Hügel in einer kleinen, von Gebüsch

umgebenen Lichtung.

Sie setzten sich hin.

Sie sagten nichts.

Seine Blicke hingen nicht an ihrem runden, derben

Gesicht, sondern an dem kleinen silbernen Kreuz, das an

einer Kette um ihren Hals hing.

»Wir müssen wohl lieber die anderen suchen«, sagte sie

unruhig. »Sie werden sich um uns sorgen, Karl.«

»Sie sollen uns suchen«, sagte er. »Wir werden sie bald

rufen hören.«

»Sie könnten nach Hause gehen.«

»Sie werden nicht ohne uns gehen. Mach dir keine

Sorgen! Wir werden sie rufen hören…«

Er beugte sich plötzlich vor und griff nach den mit einer

marineblauen Wolljacke bekleideten Schultern, den Blick

immer noch auf das Kreuz geheftet.

Er versuchte ihre Lippen zu küssen, aber sie drehte den

Kopf weg. »Komm, gib mir einen Kuß!« sagte er und hielt

den Atem an. Schon in dem Augenblick wurde ihm be-

wußt, wie lächerlich, wie albern er sich benahm, aber er

zwang sich weiterzumachen. »Gib mir einen Kuß, Veroni-

ca…«

»Nein, Karl. Laß das!«

»Komm…«

– 35 –

Sie begann sich zu wehren, riß sich los und stand auf.

Er errötete jetzt.

»Entschuldige!« sagte er. »Entschuldige!«

»Schon gut…«

»Ich dachte, du wolltest es«, sagte er.

»Du hättest mich doch nicht so überfallen müssen. Nicht

sehr romantisch.«

»Es tut mir leid…«

Sie wandte sich zum Gehen. Das Kreuz baumelte. Es fas-

zinierte ihn. Stellte es eine Art Amulett dar, gegen die Art

von Gefahr, der sie eben entgangen war, wie sie gewiß

meinte?

Er folgte ihr.

Bald hörten sie die Rufe der anderen im Wald, und Karl

fühlte sich unerklärlicherweise angewidert.

Einige der anderen Mädchen begannen zu kichern, und

einer der Jungen sah ihn grinsend an.

»Was habt ihr denn vorgehabt?«

»Nichts«, sagte Karl.

Aber Veronica sagte gar nichts. Obwohl sie nicht bereit

gewesen war, ihn zu küssen, genoß sie doch offensichtlich

die Anspielungen.

Auf dem Rückweg hielt sie seine Hand.

Es war dunkel, als sie bei der Kirche ankamen, wo sie

noch für eine Tasse Tee einkehrten. Sie saßen nebenein-

ander. Die ganze Zeit starrte er das Kreuz an, das zwi-

schen ihren schon großen Brüsten hing.

Die anderen hatten sich alle am anderen Ende des nack-

ten Kirchenraumes versammelt. Manchmal hörte Karl

eines der Mädchen kichern und sah einen Jungen in seine

– 36 –

Richtung schielen. Er fühlte sich inzwischen ganz mit sich

zufrieden. Er rückte näher an sie heran.

»Kann ich dir noch eine Tasse Tee holen, Veronica?«

Sie starrte zu Boden. »Nein, danke. Ich muß jetzt besser

nach Hause. Meine Eltern werden sich bestimmt Sorgen

machen.«

»Ich bringe dich nach Hause, wenn du willst.«

Sie zögerte.

»Es ist kein großer Umweg für mich«, sagte er.

»Also gut.«

Sie standen auf. Er nahm ihre Hand und winkte den

anderen zu.

»Tschüs, alle zusammen! Bis Donnerstag!« sagte er.

Die Mädchen konnten das Lachen nicht mehr zurückhal-

ten, und er errötete wieder.

»Tut ja nichts, was ich nicht tun würde!« rief einer der

Jungen.

Karl zwinkerte ihm zu.

Sie gingen durch die hell erleuchteten Vorortstraßen,

beide zu verlegen, um zu sprechen. Ihre Hand lag schlaff

in seiner.

Als sie vor ihrer Haustür ankamen, blieb sie stehen und

sagte dann hastig: »Ich muß jetzt reingehen.«

»Willst du mir nicht jetzt einen Kuß geben?« fragte er. Er

starrte immer noch das Kreuz auf ihrer marineblauen

Wolljacke an.

Sie küßte ihn hastig auf die Wange.

»Das kannst du noch besser«, sagte er.

»Ich muß jetzt gehen.«

»Komm«, sagte er, »gib mir einen richtigen Kuß!« Er ge-

riet fast außer Fassung, war puterrot im Gesicht und

– 37 –

schwitzte. Er griff nach ihr und zwang sich, ihre Arme zu

halten, obwohl ihn ihr dickes, grobes Gesicht und ihr

schwerer, plumper Körper schon abzustoßen begann.

»Nein.«

Hinter der Tür ging das Licht an, und er hörte ihren

Vater im Flur knurren.

»Bist du das, Veronica?«

Er ließ seine Hände sinken. »Schön, wenn du so sein

willst«, sagte er.

»Es tut mir leid«, begann sie, »es ist nur, weil…«

Die Tür öffnete sich, und ein Mann in Hemdsärmeln

stand vor ihnen. Er war so dick und grobschlächtig wie

seine Tochter.

»Hallo, hallo«, sagte er, »du hast einen Freund mit?«

»Das ist Karl«, sagte sie. »Er hat mich nach Hause ge-

bracht. Er ist auch im Klub.«

»Sie hätten sie ein bißchen früher nach Hause bringen

können, junger Mann«, sagte ihr Vater. »Möchten Sie mit

hereinkommen auf eine Tasse Tee oder sonst etwas?«

»Nein, danke«, sagte Karl. »Ich muß nach Hause. Tschüs,

Veronika! Wir sehen uns Donnerstag.«

»Vielleicht«, sagte sie.

Am nächsten Donnerstag kam er zur Bibelstunde in den

Klub. Veronica war nicht da.

»Ihr Vater hat sie nicht gehen lassen«, erzählte ihm eines

der anderen Mädchen. »Es muß deinetwegen gewesen

sein.« Sie sagte es verächtlich, er konnte sich das nicht er-

klären.

»Wir haben kaum etwas getan«, sagte er.

»Das hat sie auch gesagt«, erzählte ihm das Mädchen lä-

chelnd. »Sie sagte, du wärst nicht sehr gut darin.«

– 38 –

»Was heißt das? Sie wollte nicht«

»Sie sagte, du könntest nicht richtig küssen.«

»Sie gab mir keine Gelegenheit.«

»So hat sie jedenfalls gesagt«, sagte das Mädchen und

warf den anderen Blicke zu.

Karl wußte, daß sie ihn herauslocken wollten, spürte so-

gar, daß sie auf ihre Weise mit ihm flirteten, nicht wußten,

was sie von ihm halten sollten, aber er konnte nicht

verhindern, daß er errötete, und er verließ die

Diskussionsgruppe früh.

Er ging nie wieder in den Kirchenklub, aber seine Vor-

stellungen beim Masturbieren wurden in den nächsten

Wochen von Veronica und dem kleinen silbernen Kreuz

beherrscht, das zwischen ihren Brüsten hing. Selbst wenn

er sie sich nackt vorstellte, blieb das Kreuz dort. Es war

tatsächlich bald das eigentlich Erregende, und noch lange

nachdem Veronica aus seinen Träumen verschwunden

war, dachte er an Mädchen mit kleinen silbernen Kreuzen

zwischen ihren Brüsten, und der Gedanke verschaffte ihm

unglaublichen Genuß.

– 39 –

4

Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott,

und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei

Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne

dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war

das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen.

Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finster-

nis hat's nicht begriffen. Es ward ein Mensch, von Gott ge-

sandt, der hieß Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, daß

er von dem Licht zeugte, auf daß sie alle durch ihn

glaubten. Er war nicht das Licht, sondern daß er zeugte

von dem Licht. Das war das wahrhaftige Licht, welches

alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Es

war in der Welt, und die Welt ist durch dasselbe ge-

macht; und die Welt kannte es nicht. Er kam in sein

Eigentum; und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie

viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes

Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben; welche

nicht von dem Geblüt noch von dem Willen des Fleisches

noch von dem Willen eines Mannes, sondern von Gott ge-

boren sind.

Johannes 1,1-13

– 40 –

Einsam, einsam, einsam…

Oh, Herr Jesus…

Laß das!

Na-rr

LASS DAS

Na

LASS DAS rr NEIN!

Herr Je…

LASS DAS!

Ich liebe dich… LASS DAS

Herr Jesus, ich…

LASS DAS

Einsam…

Akne. Waschen. Einsam. Vernunft. Ein großes silbernes

Kreuz ficken.

Seine Rippen verheilten.

An den Abenden humpelte er jetzt zum Eingang der

Höhle und hörte sich den Singsang der Essener bei ihrem

Abendgebet an. Aus irgendeinem unerfindlichen Grunde

brachte der monotone Singsang immer Tränen in seine

Augen, und er begann haltlos zu weinen.

In diesem Stadium seiner Genesung wurde er oft von

Depressionen erfaßt, die ihn an Selbstmord denken

ließen.

Er hatte alle Gashähne im Haus aufgedreht und es zeitlich

so eingerichtet, daß es mit der Rückkehr seiner Mutter

von der Arbeit zusammenfiel.

– 41 –

Eben bevor sie das Gartentor öffnete und auf die Haus-

tür zuging, legte er sich im Wohnzimmer vor den Gasofen.

Als sie hereinkam, schrie sie, hob ihn auf, legte ihn auf

das Sofa und schlug sämtliche Fenster im Erdgeschoß ein,

bevor ihr einfiel, die Gashähne zuzudrehen und einen

Arzt zu rufen.

Als der Arzt kam, hatte sie eine Geschichte für ihn bereit

– über einen Unfall. Aber der Arzt schien voll im Bilde zu

sein. Er zeigte nicht allzuviel Mitgefühl für Karl.

»Du möchtest im Rampenlicht stehen, junger Mann«,

sagte er, als Karls Mutter nicht im Zimmer war. »Du möch-

test im Rampenlicht stehen, wenn du mich fragst.«

Karl hatte zu weinen angefangen.

»Wir werden eine Urlaubsreise machen«, sagte seine

Mutter, als der »Arzt gegangen war. »Was ist es denn?

Kommst du in der Schule nicht gut mit? Wir werden in

Urlaub fahren.«

»Es hat nichts mit der Schule zu tun«, schluchzte er.

»Was ist es dann?«

»Du bist es…«

»Ich? Ich? Warum ich? Was hab' ich damit zu tun? Was

willst du damit sagen?«

»Nichts.« Er wurde trotzig.

»Ich muß anrufen, daß sie kommen und die Scheiben

einsetzen«, sagte sie und eilte hinaus. »Es wird ein Vermö-

gen kosten.«

Liebe mich, liebe mich, liebe mich…

Einsam…

– 42 –

Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein

Name, dein Reich komme…

LIEBE MICH!

Schwebend, größer als die Welt, den kleinen beschnit-

tenen Pimmel in der Hand, Silberwolken in der Form

eines großen, weichen Kreuzes, ich treibe, treibe, komme,

komme…

LIEBE MICH!

Bill Haley und seine Comets. See you later, alligator. Und

für dreieinhalb Monate war Gott vergessen.

Einen Monat war Johannes der Täufer abwesend. Glogau-

er lebte bei den Essenern und fand es erstaunlich leicht,

als seine Gesundheit sich besserte, sich an ihren Alltag zu

gewöhnen.

Er entdeckte, daß das Dorf der Essener aus einem weit

verstreuten Haufen von eingeschossigen, aus Kalkstein

und Lehmziegeln gebauten Häusern und aus den Höhlen

auf beiden Seiten des flachen Tales bestand. Einige waren

natürliche Höhlen, andere waren von frühen Bewohnern

des Tals und von den Essenern selbst ausgehauen

worden.

Die Essener lebten in Gütergemeinschaft, und manche

Mitglieder dieser Sekte, was Glogauer schon vorher auf-

gefallen war, hatten auch Ehefrauen, obwohl die meisten

von ihnen ein absolut mönchisches Leben führten.

– 43 –

Glogauer erfuhr zu seiner Überraschung, daß die mei-

sten der Essener Pazifisten waren und sich weigerten,

Waffen herzustellen oder zu besitzen. Ihre Glaubensvor-

stellungen

stimmten

nicht

ganz

mit

den

eher

kriegerischen Ankündigungen des Täufers überein, doch

die Sekte duldete und verehrte Johannes ohne Zweifel.

Vielleicht verdrängte ihr Haß gegen die Römer ihre

Prinzipien. Vielleicht waren sie nicht absolut sicher, was

Johannes vorhatte. Möglicherweise hatte er sich absicht-

lich in dieser Sache nicht klar ausgedrückt – oder

vielleicht hatte Glogauer ihn nicht richtig verstanden. Was

immer der Grund dafür sein mochte, daß sie ihn dulde-

ten, es bestand kaum ein Zweifel daran, daß er praktisch

ihr Anführer war.

Das Leben der Essener bestand aus drei rituellen Bädern

am Tag, einem Gebet bei jeder Mahlzeit und bei Tages-

und Nachtanbruch, und aus Arbeit.

Die Arbeit war nicht schwierig.

Manchmal führte Glogauer einen Pflug, den zwei andere

Mitglieder der Sekte zogen; manchmal half er einen Pflug

ziehen; manchmal hütete er die Ziegen, die an den Berg-

hängen weideten.

Es war ein friedliches, geordnetes Leben, und selbst die

ungesunden Aspekte gehörten so fest zur Routine, daß

Glogauer sie nach einiger Zeit gar nicht mehr wahrnahm.

Wenn er die Ziegen hütete, lag er auf einer Bergkuppe

und schaute über das Wüstenland hinaus. Es war keine

absolute Wüste, sondern ein felsiges, mit Gestrüpp be-

wachsenes Land, das Tieren wie Ziegen oder Schafen aus-

reichend Futter bot.

– 44 –

Hier und da wuchsen Sträucher, und am Ufer des Flus-

ses, der zweifellos ins Tote Meer mündete, auch einige

kleinere Bäume.

Das Gelände war uneben. Es hatte die Konturen eines

aufgewühlten Sees, der dann gefroren und gelb und

braun geworden war.

Hinter dem Toten Meer lag Jerusalem.

Offenbar hatte Christus die Stadt noch nicht zum letzten-

mal betreten.

Johannes der Täufer müßte (wenn man sich auf das

Neue Testament verlassen konnte) noch vorher sterben.

Salome müßte für Herodes tanzen, und der große Kopf

des Täufers müßte von seinem Körper abgetrennt werden.

Die Art, wie dieser Gedanke ihn erregte, erzeugte ein

Schuldgefühl bei Glogauer. Müßte er den Täufer nicht

warnen?

Er wußte, daß er es nicht tun würde. Er war besonders

gewarnt worden, bevor er sich in die Zeitmaschine begab,

daß er keinen Versuch machen dürfe, am Lauf der Ge-

schichte etwas zu ändern. Er redete sich selbst ein, daß er

ja nicht genau wußte, welchen Lauf die Geschichte dieser

Zeit genommen hatte. Es gab nur Legenden, keine rein

historischen Berichte. Die Bücher des Neuen Testaments

waren Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte nach den Ereig-

nissen geschrieben, die sie schilderten. Sie waren nie his-

torisch überprüft worden. Spielte es dann eine Rolle,

wenn er in das Geschehen eingriff?

Aber er wußte dennoch, daß er keinen Versuch machen

würde, Johannes vor der Gefahr zu warnen.

– 45 –

Undeutlich empfand er auch, weshalb. Er wollte, daß die

Ereignisse wahr wurden. Er wollte, daß das Neue Testa-

ment recht behielt.

Bald würde er Jesus aufsuchen müssen.

Seine Mutter zog häufig um, neigte jedoch dazu, immer

ungefähr in der gleichen Gegend zu bleiben. Wenn sie ein

Haus in einem Teil von Süd-London verkaufte, kaufte sie

ein anderes nur einen Kilometer davon entfernt.

Nach seiner kurzen Phase als Rock-and-Roll-Fan zogen

sie nach Thornton Heath, und er trat dem dortigen Kir-

chenchor bei. Seine Stimme war gut und klangvoll, und

der Kurat, der die Proben des Chors leitete, begann ein

besonderes Interesse an ihm zu zeigen. Zuerst unter-

hielten sie sich über Musik, aber bald drehten sich ihre

Gespräche mehr und mehr um Religion. Karl bat den

Kuraten um Rat bei seinen recht allgemeinen Gewis-

sensproblemen. Wie konnte er ein normales Leben mit

normaler Betätigung führen, ohne jemanden zu verletzen?

Warum waren Menschen so gewalttätig gegeneinander?

Warum gab es Kriege?

Mr. Youngers Antworten waren etwa so verschwommen

und allgemein wie Karls Fragen, aber er gab sie mit einer

so tiefen, selbstsicheren und überzeugenden Stimme, daß

Karl sich anschließend immer wohler fühlte.

Sie gingen miteinander spazieren. Mr. Younger legte sei-

nen Arm um Karls Schultern.

An einem Wochenende fuhr der Chor zu einem Fest

nach Winchester, und sie übernachteten in einer Jugend-

herberge. Karl schlief in einem Zimmer mit Mr. Younger.

– 46 –

Spätnachts kroch Mr. Younger zu Karl ins Bett.

»Ich wünschte, du wärst ein Mädchen, Karl«, sagte Mr.

Younger und streichelte Karls Kopf.

Karl war zu verwirrt, um zu antworten, aber er reagierte,

als er Mr. Youngers Hand an seinen Genitalien spürte.

Sie liebten diese ganze Nacht, aber am Morgen fühlte

sich Karl angeekelt, und er stieß Mr. Younger vor die

Brust und sagte ihm, wenn er das jemals wieder versu-

chen sollte, würde er es seiner Mutter sagen.

Mr. Younger weinte und sagte, es täte ihm leid. Könnten

er und Karl nicht Freunde bleiben? Aber Karl hatte das Ge-

fühl, daß Mr. Younger ihn irgendwie verraten hatte. Mr.

Younger sagte, er liebte Karl – nicht so, sondern auf eine

christliche Art – und daß ihm seine Gesellschaft viel Freu-

de gemacht hätte. Aber Karl sprach nicht mit ihm und

wich ihm auf der Heimfahrt nach Thornton Heath aus.

Karl blieb noch einige Wochen im Kirchenchor, aber zwi-

schen ihm und Mr. Younger herrschte Spannung.

Am Ende eines Probenabends bat Mr. Younger Karl,

noch dazubleiben, und Karl wurde zwischen Abscheu und

Verlangen hin- und hergerissen.

Schließlich blieb er und erlaubte Mr. Younger, seine

Genitalien zu streicheln, unter einem Plakat, das ein

schlichtes Holzkreuz mit der Unterschrift GOTT IST DIE

LIEBE zeigte.

Karl brach in hysterisches Gelächter aus, rannte aus der

Kirche davon und ging nie wieder hin.

Er war fünfzehn.

– 47 –

Silberkreuze gleich Frauen. Holzkreuze gleich Männer.

Er stellte sich oft selbst als Holzkreuz vor. Er hatte zwi-

schen Schlafen und Wachen Halluzinationen, in denen er

sich als schweres Holzkreuz sah, das ein zartes Silberkreuz

durch dunkle Weiten verfolgte.

Als er siebzehn war, hatte er alles Interesse am formalen

Christentum verloren und begeisterte sich für heidnische

Religionen, besonders für den keltischen Mystizismus und

den Mithraskult. Er hatte eine Affäre mit der Frau eines

Sergeant-Major gehabt, die in Kilburn wohnte. Er hatte sie

bei einer Party getroffen, die von einer Frau gegeben

wurde, die er durch eine Bekanntschaftsanzeige in dem

kurzlebigen Magazin Avilion kennengelernt hatte.

Die Frau des Sergeant-Major (er war irgendwo im Fernen

Osten) hatte ein kleines silbernes Keltenkreuz, ein ›Son-

nenkreuz‹, am Hals getragen, und das war es gewesen,

was ihn zuerst angezogen hatte. Er hatte allerdings eine

halbe Flasche Gin gebraucht, bevor er es gewagt hatte, sei-

nen Arm um ihre mageren Schultern zu legen und später,

in der Dunkelheit, seine Hände zwischen ihre Schenkel zu

schieben und ihre Fotze durch ihre Satinhosen zu befüh-

len.

Nach Deirdre Thompson hatte er Erfolg auf Erfolg bei

den faden Frauen der Gruppe, die alle, wie er entdeckte,

die gleichen Satinhosen trugen.

Innerhalb von sechs Monaten war er erschöpft, verab-

scheute die neurotischen Weiber, haßte sich selbst und

war fertig mit dem keltischen Mystizismus. Er hatte die

meiste Zeit nicht zu Hause gewohnt, überwiegend bei

Deirdre Thompson, aber jetzt ging er nach Hause zurück

und bekam einen Nervenzusammenbruch.

– 48 –

Seine Mutter war der Ansicht, er brauchte Abwechslung,

und gab ihm das Fahrgeld, damit er Freunde von ihm in

Hamburg besuchte.

Seine Hamburger Freunde hielten sich für Nachfahren

des Volkes, das umgekommen war, als Atlantis durch

Atombomben zerstört wurde, die unfreundliche Geister

vom Mars aus fliegenden Untertassen abgeworfen hatten.

Es gab diesmal eine Folge von faden deutschen Frauen.

Im Unterschied zu ihren britischen Schwestern trugen sie

alle schwarze Nylon-Spitzenhöschen.

Das brachte etwas Abwechslung.

In Hamburg wurde er zum militanten Christengegner

und vertrat die Meinung, das Christentum sei die Perver-

sion eines älteren Glaubens, eines nordischen Glaubens.

Aber er konnte nie ganz akzeptieren, daß dieser Glaube

in seiner reinsten Form der der Atlanter gewesen sein

sollte, und am Ende zerstritt er sich mit seinen deutschen

Freunden, fand das übrige Deutschland recht unsympa-

thisch und reiste nach Tel Aviv ab, wo er den Besitzer

eines Buchladens kannte, der sich auf okkultistische Wer-

ke spezialisiert hatte, hauptsächlich in Französisch.

Dort in Tel Aviv erfuhr er in einem Gespräch mit einem

ungarischen Maler von Jung und tat seine Schriften als

Unsinn ab. Er zog sich noch mehr von der Welt zurück

und nahm eines Tages einen Bus, der ihn in ein ländli-

ches Gebiet in der Halbwüste brachte. Er landete

schließlich im Antilibanon, wo die Menschen eine Sprache

sprachen, die dem alten Aramäisch näherkam als alles,

was er bis dahin gehört hatte. Er fand diese Menschen

gastfreundlich; es gefiel ihm bei ihnen. Er lebte vier Mona-

te bei ihnen, bevor er nach Tel Aviv zurückkehrte und in

– 49 –

einer aufnahmebereiteren Stimmung wieder mit dem Un-

garn über Jung sprach. In dem okkultistischen Buchladen

und in anderen Buchläden und Bibliotheken in Tel Aviv

fand er nichts von Jung in Englisch. Er beschloß, nach

England zurückzukehren, und lieh sich das Fahrgeld vom

britischen Konsulat.

Sobald er in Süd-London ankam, ging er in die dortige

Bibliothek und verbrachte eine Menge Zeit mit der Lektü-

re von Jung.

Seine Mutter fragte ihn, wann er sich eine Stellung su-

chen wollte.

Er sagte ihr, daß er die Absicht habe, Psychologie zu stu-

dieren und dann Psychiater zu werden.

Der Lebensstil der Essener war, bei aller Einfachheit, recht

angenehm.

Sie hatten ihm ein Lendentuch aus Ziegenfell und einen

Stab gegeben, und bis auf die Tatsache, daß er ständig

bewacht wurde, hatten sie ihn anscheinend als eine Art

Laienmitglied der Sekte akzeptiert.

Manchmal befragten sie ihn so nebenher über seinen

Wagen – die Zeitmaschine, die sie bald aus der Wüste

bergen wollten –, und er erzählte ihnen, daß er ihn von

Ägypten nach Syrien und dann hierher getragen habe. Sie

nahmen das Wunder gelassen auf. Sie waren an Wunder

gewöhnt.

Die Essener hatten merkwürdigere Dinge gesehen als

seine Zeitmaschine.

Sie hatten Menschen über Wasser laufen und Engel vom

Himmel herabkommen und wieder aufsteigen sehen; sie

– 50 –

hatten die Stimme Gottes und seiner Erzengel gehört, und

auch die verführerische Stimme des Teufels und seiner

Gesellen.

Sie schrieben all diese Dinge in ihre Pergamentrollen,

die

lediglich

Aufzeichnungen

des

Übernatürlichen

enthielten, so wie sie in ihren anderen Rollen Aufzeich-

nungen über ihr tägliches Leben und Nachrichten, die

reisende Mitglieder ihrer Sekte mitbrachten, verzeichne-

ten.

Sie lebten ständig in der Gegenwart Gottes, sprachen mit

Gott und erhielten Antworten von ihm, wenn sie ihr

Fleisch genügend kasteit und genug gefastet und ihre Ge-

bete unter der sengenden Sonne Judäas gesprochen

hatten.

Karl Glogauer ließ sein Haar lang wachsen und rasierte

sich nicht mehr. Sein Gesicht und sein Körper waren bald

von der Sonne gebräunt. Er kasteite sich und fastete und

sprach seine Gebete unter der Sonne, so wie sie es taten.

Aber er hörte Gott kaum, und nur einmal meinte er

einen Erzengel mit brennenden Schwingen gesehen zu

haben.

Eines Tages führten sie ihn zum Fluß und tauften ihn auf

den Namen, den er Johannes dem Täufer zuerst genannt

hatte. Sie tauften ihn Immanuel.

Die Zeremonie mit ihrem Singen und Schwingen stieg

ihm sehr zu Kopfe, und er war danach in einer eupho-

rischen Stimmung und glücklicher als je zuvor.

– 51 –

5

Trotz seiner Bereitschaft, die Visionen der Essener selbst

zu erleben, wurde Glogauer enttäuscht.

Andererseits überraschte es ihn, daß er sich so wohl fühl-

te angesichts der Härten, die er auf sich nahm. Er fühlte

sich auch gelöst in der Gesellschaft dieser sonderbaren

Männer und Frauen, die, das mußte er zugeben, nach

jeder normalen Betrachtungsweise zweifellos wahnsinnig

waren. Vielleicht kam es daher, daß ihr Wahnsinn von sei-

nem nicht allzu verschieden war, daß er sich nach einiger

Zeit keine Gedanken mehr darum machte.

Monica.

Monica hatte kein silbernes Kreuz.

Sie hatten sich kennengelernt, als er in der Nervenheil-

anstalt von Darley Grange als Pfleger arbeitete. Er hatte

geglaubt, er könnte sich hocharbeiten. Sie war eine psych-

iatrische Sozialarbeiterin, die mehr Mitgefühl gezeigt hatte

als die anderen, als er sich um Gehör für seine Klagen

über die harte Behandlung der Patienten bemühte, über

die kleinen Quälereien durch andere Pfleger und

Schwestern, die Schläge und Anschnauzer.

»Wissen Sie, wir kriegen einfach nicht das richtige Per-

sonal«, hatte sie ihm gesagt. »Die Bezahlung ist viel zu

schlecht…«

»Dann sollten sie eben mehr bezahlen.«

Statt die Achseln zu zucken wie die anderen, hatte sie

genickt. »Ich weiß. Ich habe deswegen schon zwei Briefe

– 52 –

an den Guardian geschrieben – ohne meine Unterschrift,

wissen Sie –, und keiner wurde veröffentlicht.«

Er war kurz danach gegangen und sah sie mehrere Jahre

nicht wieder. Er war zwanzig.

Johannes der Täufer kehrte eines Abends zurück. Mit

zwanzig oder mehr seiner engsten Jünger im Gefolge kam

er über die Hügel gewandert.

Glogauer sah ihn, als er sich anschickte, die Ziegen für

die Nacht in ihre Höhlen zu treiben. Er wartete auf Johan-

nes.

Zuerst erkannte der Täufer ihn nicht, aber dann lachte

er.

»Aber, Immanuel, du bist ein Essener geworden, wie ich

sehe. Haben sie dich schon getauft?«

Glogauer nickte. »Ja.«

»Gut.« Dann zog der Täufer die Stirn kraus, als ihm ein

anderer Gedanke kam. »Ich war in Jerusalem«, sagte er.

»Um Freunde aufzusuchen.«

»Und was gibt es aus Jerusalem zu berichten?«

Der Täufer sah ihn offen an. »Daß du wahrscheinlich

kein Spion des Herodes oder der Römer bist.«

»Ich bin froh, daß du zu diesem Schluß gekommen bist«,

sagte Glogauer lächelnd.

Der harte Gesichtsausdruck des Johannes milderte sich.

Er lächelte und packte ihn in der Art der Römer am Ober-

arm.

»Du bist also unser Freund. Vielleicht mehr als nur ein

Freund…«

– 53 –

Glogauer zog die Brauen hoch. »Ich verstehe dich nicht.«

Er war erleichtert, daß der Täufer, der offensichtlich die

ganze Zeit damit zugebracht hatte, sorgfältig zu überprü-

fen, ob Glogauer nicht im Sold seiner Feinde stand, zu der

Überzeugung gekommen war, daß er ein Freund sei.

»Ich glaube, du weißt, was ich meine«, sagte Johannes.

Glogauer war müde. Er hatte sehr wenig gegessen und

den größten Teil des Tages beim Ziegenhüten in der

Sonne verbracht. Er gähnte und konnte sich nicht dazu

bringen, die Frage weiter zu verfolgen

»Ich weiß nicht…«, fing er an.

Das Gesicht Johannes' verfinsterte sich für einen Augen-

blick, aber dann lachte er etwas gezwungen. »Sag jetzt

nichts! Iß heute abend mit mir! Ich habe wilden Honig

und Heuschrecken.«

Glogauer hatte diese Speise noch nicht gegessen, sie war

die Hauptnahrung von Reisenden, die keinen Proviant

mitführten, sondern sich von dem ernährten, was sie un-

terwegs fanden. Manche hielten es für eine Delikatesse.

»Danke«, sagte er. »Heute abend.«

Johannes lächelte ihn an, ein mysteriöses Lächeln, und

schritt dann mit seinen Männern davon.

Rätselnd trieb Glogauer die Ziegen in ihre Höhlen, und

schloß das Tor aus Weidengeflecht, um sie einzusperren.

Dann ging er über den freien Platz zu seiner eigenen Höh-

le und legte sich aufs Stroh.

Offenbar sah ihn der Täufer in irgendeiner Rolle, die in

seine eigenen Pläne paßte.

– 54 –

All das Gras, all die Bäume, all die Sonnentage mit Eva,

der süßen, jungfräulichen, ihn bewundernden Eva. Er

hatte sie in Oxford auf einer Party kennengelernt, die Ge-

rard Friedman gab, der Journalist, der auf Bücher über

das Übernatürliche spezialisiert war.

Am nächsten Tag waren sie an der Isis spazierenge-

gangen, hatten die Barken am anderen Ufer angesehen,

die fischenden Jungen und die Türme der Colleges in der

Ferne.

Sie war beunruhigt.

»Du darfst dir nicht soviel Sorgen machen, Karl. Nichts

ist vollkommen. Kannst du das Leben nicht nehmen, wie

es kommt?«

Sie war das erste Mädchen, bei dem er sich entspannt ge-

fühlt hatte. Er hatte gelacht. »Ich nehme es an. Warum

nicht?«

Sie war so warm. Ihr blondes Haar war lang und fein, fiel

ihr oft über das Gesicht und verbarg ihre großen blauen

Augen, die ihn immer so offen ansahen, ob sie ernst oder

belustigt war.

Diese paar Wochen hatte er das Leben genommen, wie

es kam. Sie schliefen miteinander in seiner kleinen

Bodenkammer in Friedmans Haus, ließen sich weder

durch Friedmans widerwärtiges Interesse an ihrem Ver-

hältnis noch durch die Briefe, die sie manchmal von ihren

Eltern bekam, stören, in denen sie fragten, wann sie nach

Hause käme.

Sie war achtzehn, ihr erstes Jahr am Somerville College,

und es waren Ferien.

Es war das erstemal, daß ihn jemand liebte. Sie war voll-

kommen in ihn verliebt und er in sie. Zuerst hatten ihn

– 55 –

ihre Leidenschaft und ihre Sorge um ihn verlegen ge-

macht, ihn mißtrauisch gemacht, denn er konnte nicht

glauben, daß jemand soviel Liebe für ihn empfinden

könnte. Allmählich hatte er sie angenommen und er-

widert. Wenn sie voneinander getrennt waren, schrieben

sie einander ziemlich schlechte Liebesgedichte.

»Du bist so gut, Karl«, sagte sie oft. »Du wirst bestimmt

einmal etwas ganz Großartiges in der Welt vollbringen.«

Er lachte dann. »Das einzige Talent, das ich habe, ist das

Talent zum Selbstmitleid…«

»Selbstunsicherheit – das ist etwas anderes.«

Er versuchte dann immer, ihr das idealisierte Bild von

ihm auszureden, doch das überzeugte sie nur von seiner

Bescheidenheit.

»Du bist wie – wie Parzival…«, sagte sie eines Abends zu

ihm, und er lachte laut, merkte, daß er sie beleidigt hatte,

und küßte sie auf die Stirn.

»Sei nicht albern, Eva!«

»Ich meine es wirklich, Karl. Du suchst nach dem Heili-

gen Gral. Und du wirst ihn finden.«

Er war von ihrem Glauben an ihn beeindruckt gewesen

und begann sich zu fragen, ob sie recht hätte. Vielleicht

war ihm wirklich etwas vorausbestimmt. Sie gab ihm ein

so heroisches Gefühl. Er sonnte sich in ihrer Verehrung.

Er war mit einigen Recherchen für Friedman beschäftigt