Judith Borgwart (Hrsg.)

Kai Kolpatzik (Hrsg.)

Aus Fehlern lernen – Fehlermanagement in Gesundheitsberufen

Top im Gesundheitsjob

Judith Borgwart (Hrsg.)

Kai Kolpatzik (Hrsg.)

Aus Fehlern lernen –

Fehlermanagement

in Gesundheitsberufen

Mit 6 Abbildungen

123

Dr. Judith Borgwart

Hoherodskopfstraße 40, 60435 Frankfurt

Kai Kolpatzik

AOK-Bundesverband

Rosenthaler Straße 31, 10178 Berlin

ISBN-13 978-3-642-12622-2 Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;

detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der

Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funk-

sendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in

Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Ver-

vielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen

der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik Deutschland vom

9. September 1965 in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflich-

tig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechtsgesetzes.

Springer Medizin

Springer-Verlag GmbH

ein Unternehmen von Springer Science+Business

springer.de

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch

ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Waren-

zeichen- und Markenschutzgesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann

benutzt werden dürften.

Produkthaftung: Für Angaben über Dosierungsanweisungen und Applikationsformen kann vom

Verlag keine Gewähr übernommen werden. Derartige Angaben müssen vom jeweiligen Anwender

im Einzelfall anhand anderer Literarturstellen auf ihre Richtigkeit überprüft werden.

Planung: Barbara Lengricht und Susanne Moritz, Berlin

Projektmanagement: Ulrike Niesel, Heidelberg

Lektorat: Dr. Sirka Nitschmann, Werl-Westönnen

Layout und Umschlaggestaltung: deblik Berlin

Satz: Fotosatz-Service Köhler GmbH – Reinhold Schöberl, Würzburg

SPIN: 12990276

Gedruckt auf säurefreiem Papier 22/2122/UN – 5 4 3 2 1 0

V

Geleitwort

von Dr. Jörg Lauterberg

In einer funktionierenden Sicherheitskultur

sind alle Lernende

Jeder Patient, auch der aufgeklärte »mündige« Patient möchte und

braucht eine verlässliche Größe: das Vertrauen in die Menschen,

die ihn versorgen, weil er krank, schwach oder hilfsbedürftig ist. Die

Qualität der Versorgung in unserem Gesundheitssystem stellt Tag für

Tag bei Tausenden von Menschen unter Beweis, dass dieses Vertrauen

berechtigt ist. Denn ob Mitarbeiter in einem ambulanten Pflegedienst,

Ärztin oder Arzt in Klinik und Praxis, Auszubildende, Hebamme oder

OP-Schwester – sie alle geben ihr Bestes, um Menschen optimal zu

betreuen und zu versorgen. Dennoch kommt es immer wieder vor,

dass eine »Panne« passiert, etwas »schief läuft« und alle Beteiligten

gerade noch einmal »mit einem blauen Auge« davonkommen. Oder

eben auch nicht. Dann hat ein Fehler, ein vermeidbares unerwünschtes

Ereignis einem Patienten Schaden an seiner Gesundheit zugefügt, viel-

leicht sogar sein Leben in Gefahr gebracht.

Die aus Tabugründen im Gesundheitswesen immer noch gebräuch-

lichste, aber auch gefährlichste Art, mit Fehlern umzugehen, ist Ver-

schweigen. Denn dann hat niemand die Chance, andere Patienten

davor zu beschützen, dass dieser Fehler sich wiederholt. Deswegen ist

es so wichtig, darüber zu sprechen. Über Fehler sprechen und sie

nüchtern analysieren zu können, fällt leichter, wenn nicht gleich mit

Schuldzuweisungen und Sanktionen reagiert wird. Gegründet auf die

moderne Fehlerforschung setzt sich allmählich die Erkenntnis durch,

dass viele vermeidbare, unerwünschte Ereignisse mit Systemfehlern

und Fehlerketten, und nicht allein mit dem persönlichen Versagen von

Einzelnen zusammenhängen. Eine lebendige und konstruktive Sicher-

heitskultur kommt allen Beteiligten zu Gute, vor allem aber Patienten

und Bewohnern: Wo Fehler offen und ohne Zeit zu verlieren kommu-

niziert werden, kann Schlimmeres oftmals abgewendet werden. Oder

Fehler können ganz vermieden werden, weil ihre Ursachen erkannt

und ausgeschaltet worden sind.

Mit diesem Buch möchte ich Sie einladen, sich in Ihrem beruflichen

Wirkungskreis für eine neue Sicherheitskultur zu engagieren. Lassen

Sie sich ein auf einen Prozess, in dem alle Lernende sind. In dem es um

nicht mehr und nicht weniger geht als die Gesundheit und die Sicher-

heit der Menschen, die sich Ihnen anvertraut haben.

Im Juli 2010

Dr. Jörg Lauterberg

Geschäftsführer Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V.

VI

Geleitwort

VII

Geleitwort

von Andreas Westerfellhaus

Die Suche nach »Schuldigen« führt in eine Sackgasse

Der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt soll einmal gesagt haben:

»Wenn man einen Fehler gemacht hat, muss man sich als erstes fragen,

ob man ihn nicht sofort zugeben soll. Leider wird einem das als

Schwäche angekreidet«. Und damit sind wir schon mitten in der

Diskussion! Das Dilemma ist ja, dass niemand davor gefeit ist, Fehler

zu machen. Wie dann damit umgegangen wird – wie man selbst damit

umgeht und wie die anderen damit umgehen – hat Dimensionen, die

weit über das Persönliche hinausgehen. Deswegen machen wir es uns

alle gern einfach: Wir reduzieren den Fehler! Dann erscheint er als das

Ergebnis einer konkreten Handlung einer konkreten Person. Und die

ist Schuld! Ein solcher Umgang mit Fehlern führt in eine Sackgasse!

Wenn man aber, anstatt zu fragen: »

Wer

hat den Fehler gemacht?«

fragt: »

Wie

kam es zu dem Fehler?« entdeckt man oft ganze Kaskaden

von »Teilfehlern« – Missstände und Missverständnisse, Informationen,

die nicht weitergegeben wurden, Unwissenheit (womöglich aller Be-

teiligten), Unterlassungen – die dem Fehler unbeachtet vorausgegan-

gen sind. Und plötzlich ist er da, der Fehler. Eine Studie konnte nach-

weisen, dass einem »sichtbaren« Fehler – eine Patientin wurde ver-

wechselt – 17 »unsichtbare«, weil unbemerkte Fehler vorausgegangen

sind! Möglicherweise hätte die Vermeidung eines einzelnen davon,

die Fehlerkaskade wirksam unterbrochen. Deswegen brauchen wir eine

neue Fehlerkultur. Eine Kultur, die hinschaut, anstatt Schuldige heraus

zu deuten. In der es möglich ist, offen mit Fehlern umzugehen und

gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Damit Fehler sich nicht wieder-

holen, sondern als das erkannt werden können, was sie sind: Hinweise

auf eine notwendige Verbesserung. Eine solche neue Fehlerkultur ist

eine herausragende Stärke, Zeichen von Professionalität. Und sie ist ein

unmissverständliches Vertrauensangebot an die Menschen, die sich an

uns wenden, weil sie hilfsbedürftig, krank oder ratsuchend sind.

Ein offener Umgang mit Fehlern ist der einzige Weg, der aus der

Sackgasse führt. Denn man kann Fehler weder verbieten noch

hundertprozentig vermeiden. Man kann nur aus ihnen lernen.

Im Juli 2010

Andreas Westerfellhaus

Präsident des Deutschen Pflegerates

VIII

Geleitwort

IX

Die Herausgeber

Dr. Judith Borgwart hat nach dem Stu-

dium der Kulturanthropologie und Euro-

päischen Ethnologie zunächst als freie

Autorin und Sprecherin beim Hessischen

und Bayerischen Rundfunk gearbeitet.

Sie leitete den Programmbereich Ge-

sundheitskommunikation bei MVS

Medizinverlagen Stuttgart. Heute lebt

und arbeitet sie als freie Autorin und

Medienberaterin in Frankfurt am Main.

Kai Kolpatzik, MPH, EMPH, ist Arzt

und Gesundheitswissenschaftler und ar-

beitete als Assistenzarzt in der Chirurgie

in Krankenhäusern in Freiburg und am

Bodensee. Stationen in der Gesundheits-

wissenschaft waren die Universität

Bielefeld – mit Abschluss European

Master of Public Health – und die Welt-

gesundheitsorganisation (WHO) in

Genf, bevor er 2004 seine Tätigkeit im

AOK-Bundesverband aufnahm. Seit

2009 leitet er die Abteilung Prävention

im AOK-Bundesverband.

XI

Die Autoren

Professorin Christel Bienstein

Leiterin des Departements für Pflegewissenschaft

der Universität Witten/Herdecke gGmbH, Fakultät Medizin

Dr. phil. Judith Borgwart

Freie Autorin, Frankfurt am Main

Claudia Christ-Steckhan

Projektleitung im Bereich Risikomanagement, Zentrales Qualitäts-

management der Charité – Universitätsmedizin, Berlin

Henning Cramer

Zentrum für Pflegeforschung und Beratung (ZePB), Hochschule Bremen

Hedwig Francois-Kettner

Pflegedirektorin an der Charité – Universitätsmedizin, Berlin

Sabine Girts

Geschäftsführerin Verband Bundesarbeitsgemeinschaft

Leitender Pflegepersonen e.V. – BALK

Professorin Dr. Monika Habermann

Leiterin des Zentrums für Pflegeforschung und Beratung (ZePB)

der Hochschule Bremen

Dr. med. Marc-Anton Hochreutener

Geschäftsführer der Stiftung für Patientensicherheit, Zürich

Rolf Höfert

Geschäftsführer des Deutschen Pflegeverbandes e. V. (DPV),

Experte für Pflegerecht

Dr. phil. Edith Kellnhauser

Professorin im Fachbereich Pflege und Gesundheit

(ehemalige Funktion), Katholische Fachhochschule Mainz

Kai Kolpatzik

Leiter der Abteilung Prävention beim AOK-Bundesverband, Berlin

Professor Dr. Andreas Lauterbach

Studiengangsleiter Pflege, Hochschule für Gesundheit, Bochum

Vera Lux

Pflegedirektorin der Universitätsklinik Köln

Dr. Karin Pöppel

Sozialwissenschaftlerin, Offenbach am Main

Dr. Marianne Rabe

Pädagogische Geschäftsführerin – Charité Gesundheitsakademie,

Berlin

Gertrud Stöcker

Stellvertretende Präsidentin des Deutschen Berufsverbandes

für Pflegeberufe – DBfK-Bundesvorstand, alternierende Vorsitzende

des Deutschen Bildungsrates für Pflegeberufe (DBR), Grevenbroich

Professor Dr. Martin Teising

Fachhochschule Frankfurt am Main – University of Applied Sciences

Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit

Professor Dr. Dr. Karl-Heinz Wehkamp

Professor für Gesundheitswissenschaften; Ethik- und Organisations-

berater für Kliniken und andere Einrichtungen in Gesundheitswesen

und Gesundheitswirtschaft

XII

Die Autoren

XIII

Inhaltsverzeichnis

1

Fehler – was ist das eigentlich?

. . . . . . . . . . . . . . . . .

2

1.1 Definitionen nach dem Aktionsbündnis

Patientensicherheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

1.2 Auf der Suche nach geeigneten Definitionen in der Pflege

5

2

Fehler dürfen nicht individualisiert werden!

. . . . . . . .

17

2.1

Weniger Pflegekräfte – mehr Patienten . . . . . . . . . . . . 17

2.2 Stellenabbau: Patienten gefährdet, Fehlerrisiko erhöht . . .

21

2.3 Welche Lösungen werden diskutiert? . . . . . . . . . . . . . .

22

2.4 Bei jedem Fehler ist auch das System gefordert . . . . . . .

23

2.5 Wer aufhört zu jammern, handelt . . . . . . . . . . . . . . . . 24

3

Hohe Arbeitsbelastungen: Was Sie tun können

. . . . . 27

3.1 Leider nicht die Ausnahme: Mängel in der Pflege . . . . . .

28

3.2 Werden Sie aktiv! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

3.3 Darüber reden heißt nicht petzen . . . . . . . . . . . . . . . . 32

4

Reaktionen von Pflegenden auf ein Fehlergeschehen

.

36

4.1 Ängste, Stress und Sorgen im Umgang mit Fehlern . . . . .

36

4.2 Ethische Konflikte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

4.3 Leitungsverantwortung und persönliche Reaktionen

auf Fehler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

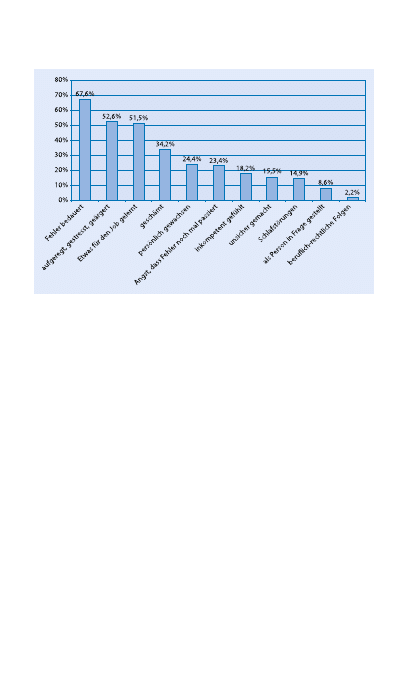

4.4 Folgen eines Fehlergeschehens in der Fragebogen-

erhebung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

5

Professionelles Berufsverständnis braucht Ethik

. . . . . 47

5.1 Eine Frage der Augenhöhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

5.2 Ethik regelt unser Zusammenleben . . . . . . . . . . . . . . . 49

6

Dekubitusprophylaxe – aber bitte richtig!

. . . . . . . . . 59

6.1 Die 5 wichtigsten Fehler bei der Vermeidung

von Druckgeschwüren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

6.2 Einen guten Job machen, ist nicht alles . . . . . . . . . . . . .

62

7

Kein Fehler vor dem Schnitt

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66

7.1 Was ist eine Eingriffsverwechslung? . . . . . . . . . . . . . . .

67

7.2 Ohne Konsequenz geht es nicht . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

7.3 Und im Fall der Fälle? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

8

Wie sage ich’s dem Patienten?

. . . . . . . . . . . . . . . . . 78

8.1 Vorgehen bei der Fehlerkommunikation . . . . . . . . . . . .

78

9 Ȇbergabefehler

verursachen

6%

der nosokomialen Todesfälle.«

. . . . . . . . . . . . . . . . . 82

9.1 Dauer der Übergaben und Anzahl der Patienten . . . . . . .

82

9.2 Informative Übergabe oder »Schema F«? . . . . . . . . . . . .

83

9.3 Mündliche Übergabe und Dokumentation –

wie von verschiedenen Eltern . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84

10 Fehlverhalten – zwischen Fürsorge und Machtausübung

89

10.1 Fehler oder Fehlverhalten? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89

10.2 Fehlverhalten kann viele Gesichter haben . . . . . . . . . . . 91

11 Pflege ist auch »Gefühlsarbeit« – zur Psychoanalyse

der Pflegebeziehung

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

11.1 Unsere erste Pflegebeziehung: die (frühe) Kindheit . . . . . 101

11.2 Warum wir mitfühlen können . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

11.3 Warum wir Pflegebedürftigkeit gerade im Alter so fürchten 104

11.4 Im Unbewussten abgespeichert: die erste Pflegebeziehung 106

12 Pflege und Betreuung: Auch eine Frage

des Patientenbildes

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

12.1 Noch viel zu häufig: das Bild vom »unmündigen« Patienten 110

12.2 Zeit zum Umdenken: Der Patient ist Partner und Mensch . 111

XIV

Inhaltsverzeichnis

XV

13 Fehlerkultur für die Altenpflege und den

hausärztlichen Bereich

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

13.1 Berichtssysteme – damit Fehler gar nicht erst passieren . . 119

13.2 Beispiele von Berichtssystemen . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

13.3 Die ersten Schritte sind getan, weitere müssen folgen . . . 124

14 Beispiele aus dem Sicherheitsmanagement der Charité

127

14.1 Jeder Fehler ist eine Chance! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

14.2 Fehler als »Trainingspartner« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

15 Vorbeugen ist besser als haften – Aus Fehlern lernen

. . 136

15.1 Die gesetzliche Grundlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

15.2 Rechtsfälle aus der Praxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

15.3 Mir ist ein Fehler passiert! Und jetzt? . . . . . . . . . . . . . . 144

16 Ein Blick über den Tellerrand – Fehlervermeidung

durch Qualitätssicherung in den USA

. . . . . . . . . . . . 146

16.1 Die »Joint Commission« zur Qualitätskontrolle . . . . . . . . 146

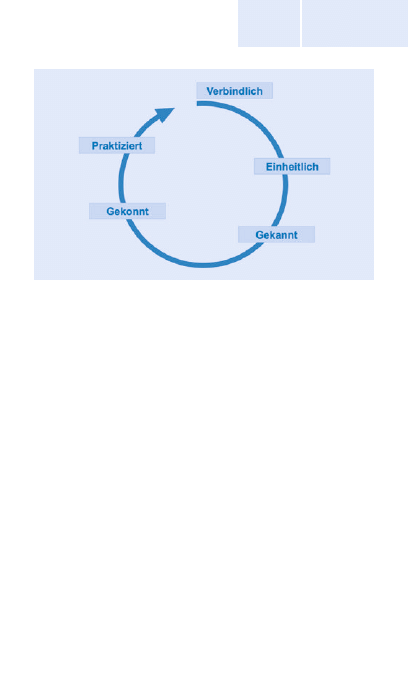

16.2 Wie fit bin ich? Die Leistungsbewertung . . . . . . . . . . . . 149

16.3 Fehlern vorbeugen: Das Risikomanagement . . . . . . . . . 151

Stichwortverzeichnis

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Inhaltsverzeichnis

Kennen Sie das auch?

Zu sagen: »Ich habe einen Fehler gemacht« – das fällt schwer! Denn

die Antwort darauf lautet normalerweise nicht: »Wie gut, dass du es

gesagt hast! Jetzt können wir gemeinsam danach suchen, wie wir

solche Fehler in Zukunft vermeiden«. Deswegen war es 2008 eine

kleine Sensation, als 17 Ärzte und Vertreter anderer Gesundheits-

berufe sich dazu bekannten, Fehler gemacht zu haben. Öffentlich in

einer Broschüre des Aktionsbündnisses Patientensicherheit, die vom

AOK-Bundesverband organisiert und umgesetzt wurde. Unter dem

Titel »Aus Fehlern lernen« wurde in einem ganz besonders fehler-

sensiblen Bereich, der Behandlung und Versorgung kranker, alter

und hilfsbedürftiger Menschen, öffentlich gemacht, dass über un-

erwünschte Ereignisse, Fehler, Schäden und Beinahe-Schäden ge-

sprochen werden muss, um sie vermeiden zu können. Fast nie ist es

ein einzelner, der sie allein zu verantworten hat. Kommt es zu einem

Fehler, hat er meist eine »unsichtbare« Vorgeschichte, die aus vielen

kleinen Fehlern vieler Beteiligter wie z. B. Unterlassungen, Fehlinfor-

mationen, Unwissenheit besteht, die nur entdeckt werden können,

wenn man offen darüber spricht.

Von der Broschüre des Aktionsbündnisses hin zur Idee dieses Buches,

das sich insbesondere an Auszubildende und Studierende in den Ge-

sundheitsberufen wendet, war es kein langer Weg – aber was für ein

schwieriger! Sehr bald stellte sich heraus, dass in der Pflege, einer Arzt-

praxis oder z. B. als Hebamme Tätige noch immer nicht den Mut fin-

den, offen einen Fehler zu bekennen. Nicht einmal dann, wenn am

Ende alles gut ausgegangen und niemand zu Schaden gekommen ist.

Noch immer scheint die Erwartung übermächtig, auf ein Fehlereinge-

ständnis werde mit Schuldzuweisungen, Vorwürfen und Sanktionen

reagiert. In unserem Buch wollen wir nicht nur einzelne Akteure, die

sagen: »Ich habe einen Fehler gemacht«, sondern die Fehler selbst »zu

Wort kommen lassen«. Denn wir vertrauen darauf, dass jeder Fehler in

sich den Keim zu seiner Vermeidung trägt. Nur dann, wenn man offen

mit Fehlern umgehen und sich auf eine moderne Sicherheitskultur

verlassen kann, können Fehler als Chance für Verbesserungen ge-

sehen und genutzt werden. Davon profitieren nicht nur Patienten und

Angehörige, davon profitiert unsere Gesellschaft als Ganzes.

Dr. Judith Borgwart, Kai Kolpatzik

2

Kapitel 1 · Fehler – was ist das eigentlich?

Fehler – was ist das

eigentlich?

Judith Borgwart

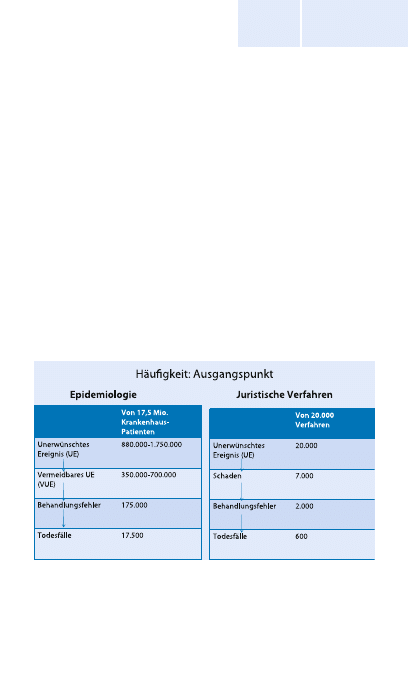

Nach Angaben des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG), des

Aktionsbündnisses Patientensicherheit e.V. und dem AOK-Bundes

-

verband sind die Zahlen über Vorfälle, bei denen in Deutschland

im Rahmen eines Krankenhausaufenthaltes Menschen zu Schaden ge-

kommen sind, alarmierend [22]:

Jedes Jahr infizieren sich 500.000 Menschen mit Krankenhaus-

keimen.

4 % der Patienten bzw. 88.000 Menschen, die in der inneren Medi-

zin aufgenommen werden, sind Opfer gefährlicher Nebenwirkun-

gen oder Wechselwirkungen. Die Folgekosten, die sich daraus er-

geben, werden mit 400 Millionen Euro beziffert!

Jedes Jahr werden 40.000 Vorwürfe wegen eines medizinischen

Behandlungsfehlers erhoben – 12.000 davon werden als solche an-

erkannt.

17.000 Todesfälle, die sich jährlich in deutschen Kliniken ereignen,

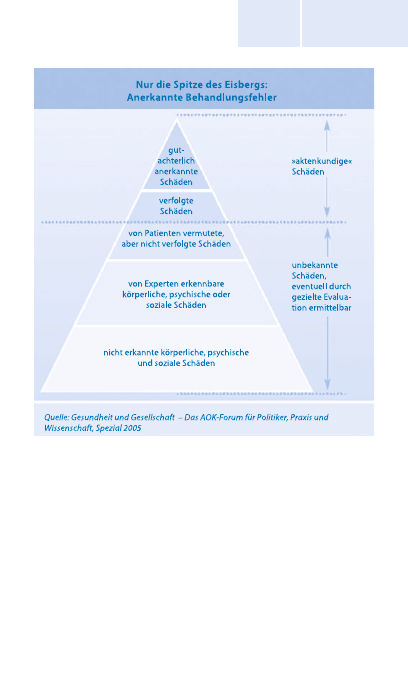

wären vermeidbar gewesen (

.

Abb. 1.1

).

4

4

4

4

1

3

Abb. 1.1. Spitze des Eisbergs.

.

1 · Fehler – was ist das eigentlich?

4

Kapitel 1 · Fehler – was ist das eigentlich?

1.1

Definitionen nach dem Aktionsbündnis

Patientensicherheit

Die genannten Zahlen machen deutlich: Über Fehler muss geredet

werden. Aber was ist eigentlich ein Fehler? Das Aktionsbündnis

Patientensicherheit e.V. (APS) hat 5 Schlüsselbegriffe zum Thema

Patientensicherheit definiert.

Definition von 5 Schlüsselbegriffen zur Patientensicherheit

Unerwünschtes Ereignis

Ein schädliches Vorkommnis, das eher auf der Behandlung als auf der

Erkrankung beruht. Es kann vermeidbar oder unvermeidbar sein.

Vermeidbares unerwünschtes Ereignis

Ein unerwünschtes Ereignis, das vermeidbar ist.

Kritisches Ereignis

Ein Ereignis, das zu einem unerwünschten Ereignis führen könnte

oder dessen Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht.

Fehler

Eine Handlung oder ein Unterlassen, bei dem eine Abweichung vom

Plan, ein falscher Plan oder kein Plan vorliegt. Ob daraus ein Schaden

entsteht, ist für die Definition des Fehlers irrelevant.

Beinahe-Schaden

Ein Fehler ohne Schaden, der zu einem Schaden hätte führen können.

Nach: »Jeder Tupfer zählt« – Glossar zum Downloaden unter [31]

1

5

1.2

Auf der Suche nach geeigneten Definitionen

in der Pflege

Die folgenden Ausführungen entstanden auf Basis mehrerer ausführ-

licher Gespräche mit Frau Dr. Angelika Abt-Zegelin, Departement für

Pflegewissenschaft, Universität Witten/Herdecke.

Meist wird ein Fehler in Zusammenhang mit der medizinischen Ver-

sorgung betrachtet, wenn z. B. etwas verwechselt oder falsch gemacht

worden ist. Bei genauerer Betrachtung greifen solche »Definitionen«

oftmals zu kurz. Denn sie berücksichtigen weder die Verkettung von

Umständen, die zu einem Fehler führt, noch unterscheiden sie zwi-

schen den Folgen, die ein Fehler für die betroffene Patientin oder den

betroffenen Patienten hat.

Kurzfristige und langfristige Folgen von Fehlern

In der Medizin: meist Fehler mit akuten Folgen

In der Pflege: Fehler mit meist langfristigen Folgen und vorrangig

2 Ursachen:

Eine den Patienten gefährdende Situation wird aufgrund

fehlenden Wissens nicht erkannt bzw. aus Unwissenheit wird

eine Betreuungshandlung durchgeführt, die nicht zum Nutzen

des Patienten ist.

Für den Patienten und seine Gesundheit förderliche Maß-

nahmen werden unterlassen.

Unwissenheit und Unterlassung

In der Diskussion um »Pflegefehler« gilt es, überhaupt erst einmal eine

genaue Definition zu finden. Denn fast nie lässt sich eine einzelne

»falsche« Pflegehandlung identifizieren, fast immer geht einer Situa-

tion, in der ein Patient Schaden nimmt, eine ganze Kaskade von Unter-

lassungen voraus, an denen oft mehrere Personen beteiligt sind. Kom-

4

4

4

4

1.2 · Auf der Suche nach Definitionen

6

Kapitel 1 · Fehler – was ist das eigentlich?

biniert mit Unterlassung, aber auch als eigenständige Ursache von Feh-

lern, lässt sich auch Unwissenheit identifizieren. Sie kann dazu führen,

dass ein Pflegebedarf nicht erkannt wird oder eine falsche bzw. unge-

eignete Pflegehandlung durchgeführt wird. Verschiedene Vorschläge,

solche Ereignisse zu kategorisieren, sind:

Kritisches Ereignis: Beschrieben wird damit ein Ereignis, das selbst

zu einem unerwünschten Ereignis führt oder zumindest ein uner-

wünschtes Ereignis wahrscheinlicher macht.

Fehler: Bei dieser Definition ist es unerheblich, ob tatsächlich ein

Patient zu Schaden gekommen ist. »Fehler« beschreibt vielmehr

eine Abweichung vom Plan oder einen falschen Plan oder das

Fehlen eines Plans.

Unerwünschtes Ereignis: Der Patient nimmt aufgrund eines Ereig-

nisses Schaden, zu dem es eher im Rahmen der Behandlung denn

als Folge der Erkrankung gekommen ist.

Beinahe-Schaden: Es ist kein Schaden entstanden, aufgrund eines

Fehlers hätte aber ein Schaden entstehen können.

Vermeidbares unerwünschtes Ereignis: Das im Rahmen der Be-

handlung unerwünschte Ereignis hätte vermieden werden können.

Was bis heute fehlt, ist eine Nomenklatur, eine Definition, die die

komplexen Ursachenzusammenhänge wirklich erfasst. Das Wort

»Fehler« reicht dafür nicht aus (

.

Abb. 1.2).

Fehlerkonstellationen am Beispiel der Bettlägerigkeit

Unwissenheit? Unterlassung? Pflegefehler? Im Folgenden werden am

Beispiel der Bettlägerigkeit Fehlerkonstellationen reflektiert, an deren

Ende ein Schaden für den betroffenen Patienten steht. Dieses Beispiel

mag zeigen, wie unzureichend der Begriff des Fehlers ist.

Liegen führt zum Liegen!

Ein Beispiel für das Ineinandergreifen von vielen, ganz unterschied-

lichen Faktoren, die dann zu einem Schaden für den Patienten führen,

ist die allmähliche Ortsfixierung als pflegerische Komplikation. Mit

4

4

4

4

4

>

1

7

sehr schweren Folgen für den Betroffenen kann sie in die finale Bett-

lägerigkeit führen, von der ein Patient sich nicht mehr erholen kann.

Unerwünschtes Dauerliegen ist eine pflegerische Komplikation, die

gefährliche Risiken wie z. B. Thrombosen, Dekubitus, Pneumonie und/

oder Kontrakturen nach sich ziehen kann.

Zu den körperlichen Risiken kommen Folgen für die Seele dazu:

Ortsfixierte und bettlägerige Patienten fühlen sich isoliert, ver-

zweifelt und ohne Hoffnung, traurig bis hin zur manifesten

Depression. Die Welt schrumpft auf das Bett zusammen, das Zeit-

gefühl geht verloren.

Spricht man in diesem Fall von einem Fehler, einer Unterlassung,

einem aus Unwissenheit nicht erkannten Risiko? Eine Untersuchung

zeigt, dass Bettlägerigkeit selbst in der Regel überhaupt nicht hinter-

fragt wird. Im Gegenteil: Die Abläufe in stationären und ambulanten

Einrichtungen fördern Bettlägerigkeit nur allzu oft, die dann selbst

Risiko für die genannten schweren Folgeerkrankungen ist. Damit

ist Bettlägerigkeit in vielen Fällen eine vermeidbare pflegerische Kom-

plikation.

>

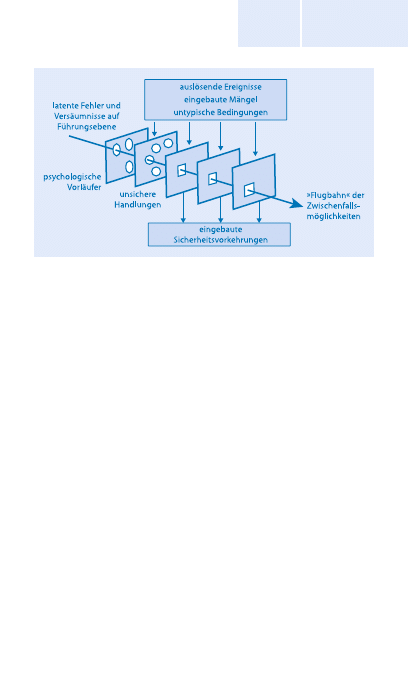

Abb. 1.2. Das »Schweizer-Käse-Modell« nach Reason veranschaulicht, wie einem

Fehler eine Kette von Fehlern vorausgeht (Modifiziert nach Reason, James: Human error,

Cambridge University Press 1990, S. 208).

.

1.2 · Auf der Suche nach Definitionen

8

Kapitel 1 · Fehler – was ist das eigentlich?

Bettruhe und Bettlägerigkeit sind zweierlei

»Patient« und »Bett« lassen sich meist in einem Atemzug nennen.

Denn bei Krankheit oder nach einem Unfall für eine kurze Zeit das

Bett zu hüten, scheint ein Beitrag zur Genesung zu sein. Dies wird aber

in der Medizin zunehmend hinterfragt. Zahlreiche Studien belegen

sogar, dass Betthüten eher schädlich als nützlich ist.

Im Gegensatz zur Bettruhe, die man hat, ist man bettlägerig. Bett-

lägerigkeit ist ein Seinszustand. Dieser unterscheidet sich von

der Bettruhe durch die lange Dauer, die ein Patient (ohne es zu

wollen) überwiegend im Bett verbringt, und birgt selbst Risiken

für seine Gesundheit bzw. sein Gesundwerden.

Unterscheiden lässt sich:

Leichtere Bettlägerigkeit: Der Patient verbringt die überwiegende

Zeit im Bett, verlässt es aber täglich für mindestens 4–5 Stunden.

Mittelschwere Bettlägerigkeit: Der Patient verlässt das Bett nur

noch, um zur Toilette zu gehen oder sich zu waschen.

Schwere Bettlägerigkeit: Der Patient steht überhaupt nicht mehr

auf.

Die Übergänge sind fließend

Im Prozess des Bettlägerigwerdens lassen sich 5 Phasen unterscheiden

[2]. Diese Phasen gehen schleichend ineinander über. An ihrem Ende

liegt ein Mensch »wie fest genagelt« im Bett, unfähig auch nur die Tasse

an den Mund zu heben oder sich die Haare zu kämmen.

Phase 1: Instabile Phase

Der Betroffene ist in seiner Bewegung kaum eingeschränkt, bewegt

sich aber sehr vorsichtig. Oft steckt die Angst, zu stürzen oder in der –

vielleicht engen – Umgebung anzustoßen, dahinter, dass körperliche

Aktivität mit diffusen Befürchtungen besetzt wird. Bereits gemachte

Sturzerfahrungen bestärken Unsicherheit und Furcht. Der Einsatz

von Hilfsmitteln, z. B. Gehstöcke oder Rollator, und/oder das Um-

stellen der Möbel zu Hause sollen Sturzgefahren mindern und Halt

geben.

>

4

4

4

1

9

Phase 2: Ereignis

Ein Krankenhausaufenthalt oder der Einzug in eine Pflegeeinrichtung

ist z. B. ein Ereignis, das Bettlägerigkeit ungewollt fördert. Viele Pa-

tienten glauben, sowie sie das ihnen zugewiesene Zimmer betreten,

in den Schlafanzug schlüpfen und sich ins Bett legen zu müssen. »Wo

soll ich mich denn sonst aufhalten?« meinen sie und: »Wenn der Arzt

kommt, muss ich doch da sein!« Im Krankenhaus im Bett zu liegen,

wird auch vom Pflegepersonal offenbar als normaler Zustand betrach-

tet, so dass Ermunterungen, das Bett zu verlassen, wenn man nicht

liegen muss, meist ausbleiben. In einer Befragung kam heraus, dass

manche Patienten, die noch in der Untersuchungsphase waren, nach

einer Woche unfähig waren aufzustehen – obwohl sie zunächst nur zur

Untersuchung ins Krankenhaus gekommen waren.

Der Einzug in eine Pflegeeinrichtung ist für viele Menschen das

zentrale Ereignis, das in dauerhafte Bettlägerigkeit mündet. Die

neue Umgebung wird als Wartesaal für die letzten Monate erlebt.

Betroffene ziehen sich immer weiter in sich zurück, geben sich auf,

weil sie keine Perspektive mehr für sich sehen. Auch hier die Frage:

Pflegefehler? Unterlassung? Oder in Wahrheit das ungelöste Prob-

lem einer Gesellschaft, die nicht weiß, wie man mit dem Altern

und alten Menschen umgeht?

Phase 3: Immobilität im Raum

In dieser Phase können die Betroffenen sich zwar noch bewegen, ver-

bringen aber die meiste Zeit im Bett oder auf einem Stuhl und können

schon bald nur noch mühsam ein paar Schritte laufen. Diese Phase

entscheidet meist über den weiteren Verlauf. Bleibt langes Liegen und/

oder Sitzen im Sessel, das nicht krankheitsbedingt ist, unbeachtet, und

werden keine Maßnahmen getroffen, um der drohenden Bettlägerig-

keit zuvorzukommen bzw. sie hinauszuzögern, setzt fast immer un-

weigerlich die nächste Phase ein.

>

1.2 · Auf der Suche nach Definitionen

10

Kapitel 1 · Fehler – was ist das eigentlich?

Praxistipp

Immobilität kann lange hinausgeschoben werden, wenn man die

Möbel im Raum so arrangiert, dass man sich gut abstützen kann,

wenn man z. B. zur Toilette geht oder das Fenster öffnen will. In

den Rollstuhl gesetzt zu werden, fördert nicht die Mobilität der

Betroffenen, denn auch im Rollstuhl sind sie ortsfixiert und schein-

mobil.

Häufig geschehen solche Fehler aus Zeitmangel, und der Zeitmangel

aus Personalmangel – sind es dann Pflegefehler? Unterlassungen? Un-

wissenheit?

Eine ältere Dame bekommt wegen Blasenschwäche einen Blasen-

katheter. An sich noch gut zu Fuß, schämt sie sich nun, mit dem Beutel

in der Hand auf dem Stationsgang hin- und her zu marschieren oder

sogar damit in das Patienten-Café zu gehen. Da bleibt sie doch lieber

im Zimmer, da sieht sie nur die Bettnachbarin, und die hat ebenfalls

einen Urinbeutel. Zunächst versucht sie noch, es sich auf dem Stuhl

an dem kleinen Tischchen bequem zu machen und Kreuzworträtsel zu

lösen. Dann aber schmerzt ihr zunehmend der Rücken, weil der Stuhl

unbequem ist. Also zieht sie sich ins Bett zurück – da liegt sie einiger-

maßen entspannt, nur mit dem Kreuzworträtselraten will es nicht so

recht gehen. Schließlich liegt sie nur noch, die Hände auf der Bett-

decke, vor sich hin träumend im Bett. In der Folgewoche kann sie es

ohne Hilfe nicht mehr allein verlassen.

Phase 4: Ortsfixierung

Menschen in dieser Phase können sich nicht mehr ohne Hilfe aus dem

Bett oder ihrem Sessel erheben und herumlaufen, sie sind »wie an-

gekettet, festgenagelt«. Diese Phase des Nicht-von-allein-Wegkönnens

ist entscheidend, denn sie mündet direkt in die letzte Phase, die Bett-

lägerigkeit. Selbst dann, wenn die Betroffenen im Sinne einer zu eng

gefassten Auffassung von Mobilisierung täglich kurz aus dem Bett he-

rausgesetzt wurden.

v

1

11

Praxistipp

Die wenigen Schritte zum Toilettenstuhl oder dem WC sind extrem

wichtig. Nicht nur aus Gründen der Mobilität, auch aus Gründen

der Würde. Fast alle Menschen gehen ein Leben lang selbstständig

zur Toilette. Das aufgeben zu müssen, bedeutet für die meisten

einen Verlust an Autonomie und Würde. Statt der Frage nach

einem Pflegefehler sollten hier die strukturellen Ursachen dafür

beleuchtet werden!

Phase 5: Bettlägerigkeit

Nun wird das Bett gar nicht mehr verlassen. Viele Patienten beschrei-

ben weitere Veränderungen, die sie in dieser Phase erleben:

es wird vermehrt über sie als mit ihnen gesprochen,

es wird »von oben nach unten« mit ihnen gesprochen.

Beides führt dazu, dass sie sich weniger ernst genommen fühlen. Hinzu

kommt, dass die feste Bettlägerigkeit keinen Rückzug erlaubt – alles

wird im Bett verrichtet, und für alles wird immer öfter Hilfe gebraucht.

Aus Rücksichtnahme auf die Verhältnisse und die Pflegenden

machen Bettlägerige oft keine Ansprüche geltend – man will das

Pflegepersonal »ja nicht dauernd stören«.

Zeitmangel und fehlende Konzepte

Bettlägerigkeit im Sinne eines unerwünschten Dauerliegens kann für

den Betroffenen katastrophale Folgen haben: nicht nur vermeidbare

Folgeerkrankungen, sondern auch die oft unwiederbringlich verlorene

Fähigkeit, aktiv seinen Alltag gestalten zu können.

Das Risiko, als Patient in einer Einrichtung zu einem bettlägerigen

Pflegebedürftigen zu werden, hat dabei ganz verschiedene Ursachen,

zum Beispiel:

v

4

4

>

1.2 · Auf der Suche nach Definitionen

12

Kapitel 1 · Fehler – was ist das eigentlich?

Faktor Unwissenheit

Vielen Pflegenden ist überhaupt nicht bewusst, dass Bettlägerigkeit

kein Schicksal ist, sondern oft die logische Folge mangelnder und

zunehmend eingeschränkter Mobilität. Der aus dem 19. Jahrhundert

stammende Irrglauben, »Betthüten« selbst sei eine Heilmaßnahme,

verstellt den Blick auf die schlimmen Folgen zu langen Betthütens. Die

zunehmende Schwäche eines Patienten, zu der es dadurch kommen

kann, wird nicht als Folge zu langen Liegens erkannt, sondern als deren

Ursache missverstanden.

Faktor fehlende Konzepte

Viele Pflegende kennen keinerlei Konzepte für die Mobilisierung von

Patienten. Aktivitäten, die sich dazu eignen sollen, den Patienten

»aus dem Bett zu bekommen«, taugen oft genug nur dazu, ihm Angst

zu machen. Da wird im Hauruck-Verfahren aus dem Bett gezerrt,

während der Kranke in dauernder Furcht ist, den Halt zu verlieren und

zu stürzen.

Faktor fehlende Zeit

Die Zeittaktung der ambulanten wie auch der stationären Pflege steht

oftmals im krassen Widerspruch zu dem, was es braucht, um Bettläge-

rigkeit vorzubeugen – ein paar Minuten für eine professionelle Mobili-

sation reichen einfach nicht aus!

Bettlägerigkeit vermeiden

Auf Seiten der (Alten-)Pflege gilt es, überholte Vorstellungen aufzu-

geben: Alt oder krank zu sein bedeutet nicht automatisch, fest das Bett

hüten zu müssen.

Unsere Sprache ist verräterisch, was unsere Vorstellungen von

Krankheit und Alter betrifft und die Hauptrolle, die das Liegen

dabei spielt: Da wird jemand »verlegt«, wartet auf »ein Bett« im

Krankenhaus, die Politik spricht von der »Liegedauer« im Kranken-

>

6

1

13

haus, das Krankenhaus von »Belegung« und seiner »Bettenzahl«.

All diese Begriffe tun so, als sei Liegen der Normalzustand bei Alter

oder Krankheit.

Während einerseits berücksichtigt werden muss, dass manche Men-

schen einfach liegen wollen (und es ihnen vielleicht sogar zur »Da-

seinsstrategie« wird), muss gegenwärtig sein, dass Bettlägerigkeit selbst

ein Gesundheitsrisiko ist, das vermieden oder lange, lange hinausge-

zögert werden sollte.

Praxistipp

Zeit für den Transfer: Wenn Patienten für Bewegung im Raum

Hilfe benötigen, braucht es Zeit und Geduld seitens der Helfer.

Hast kann dazu führen, dass Patienten befürchten, Pflegeper-

sonen hätten keine Zeit für sie. Und fehlende Technik wieder-

um kann für die Patienten schmerzhaft sein, wenn anstelle

eines sicheren und kompetenten Transfers gezerrt und geruckt

wird. Kinästhetik bietet hier ein geeignetes Transferkonzept.

Zeit für das An- und Ausziehen: Sich an- und auszukleiden ist

kein Luxus, sondern etwas, das Patienten ein Leben lang be-

herrscht haben – es sollte auch in Einrichtungen gefördert und

unterstützt werden.

Eigenaktivitäten, z. B. der Kauf einer Zeitschrift am Kranken-

hauskiosk, sollten aktiv unterstützt und nicht aus falsch ver-

standener Hilfsbereitschaft für den Patienten erledigt werden.

Es sei denn, er bittet darum, weil er etwas nicht selbst tun kann.

Biografiearbeit: Auch alte Menschen brauchen Sinn

Die psychischen Folgen von Bettlägerigkeit sind mit einem Verlust an

Lebenssinn zu beschreiben. Hier unterscheiden sich die verschiedenen

Einrichtungen ganz erheblich – Verwahrung statt Sinnerhaltung und

Sinngebung ist aber leider manchmal die traurige Realität. Dabei sind

Anknüpfungspunkte an das, was individuell als Sinn und damit Lebens-

freude spendend erlebt wird, da! Man findet sie, wenn man Betroffene

nach ihrer Biografie fragt und nach dem, was sie als sinnvolle Tätig-

v

4

4

4

1.2 · Auf der Suche nach Definitionen

14

Kapitel 1 · Fehler – was ist das eigentlich?

keiten in ihrem Leben beurteilen. Biografiearbeit kann Menschen nicht

nur vor Immobilität und deren Folgen schützen, sie kann sie sogar aus

ihrer Immobilität herauslocken – wenn sie an das anknüpft, was im Le-

ben Orientierung und Sinn gestiftet hat. Dass hier geeignete Konzepte

nicht gekannt, nicht umgesetzt oder schlicht in ihrer Bedeutung nicht

wahrgenommen werden: Soll das ein Pflegefehler sein? Oder zeigt es

nicht vor allem, dass eine Gesellschaft die Umkehrung der Alterspyra-

mide (noch) nicht verdaut und keine lebensweltlich wirksamen Sinn-

konstrukte dafür entwickelt hat? Sinngebung und Sinnerhaltung durch

Biografiearbeit kann Lösung im individuellen Fall sein. Wie eine Ge-

sellschaft als Ganzes in diesem Zusammenhang fällige Sinnfragen löst

– das bleibt weiterhin eine spannende Frage.

Fazit

Was ein »Pflegefehler« ist, muss aus der Pflege heraus definiert

werden. Am Beispiel der Bettlägerigkeit wurde diskutiert, wie eine

Reihe von Verkettungen und Missverständnissen dazu führt, dass

Menschen ungewollt und nicht durch ihren Gesundheitszustand

bedingt bettlägerig werden können, ohne dass der Begriff »Pflege-

fehler« richtig greifen würde.

4

1

15

Meine Geschichte: Peter Bechtel

Vorsitzender des Verbandes Bundesarbeitsgemeinschaft Leitender

Pflegepersonen e.V. (BALK)

»Ich tat, wie mir geheißen – und hätte beinahe den Tod

eines Patienten herbeigeführt«

Hätte ich mich damals anders verhalten sollen, anders verhalten

können? Ja und Nein. Ich war im 2. Ausbildungsjahr und auf der Inten-

sivstation eingesetzt. Einer meiner Patienten war ein etwa 40-jähriger

alkoholkranker Mann, der über einen Infusiomaten Distraneurin i. v.

appliziert bekam. Distraneurin wirkt nicht nur gegen die Entzugs-

erscheinungen, es galt damals auch als Mittel der Wahl, um dem

gefürchteten Delirium tremens vorzubeugen. Bei der Übergabe

gab man mir den Auftrag, immer dann, wenn der Patient unruhig

oder wach würde, das Rädchen am Infusiomaten ein bisschen höher

zu drehen und kurzzeitig die Distraneurin-Dosis zu steigern und

anschließend das Rädchen wieder herunterzudrehen.

Auf einmal rannten alle

Ich tat, wie mir geheißen war. Und war zu Tode erschrocken, als

plötzlich das gesamte Personal der Intensivstation an das Bett des Pa-

tienten gerannt kam und Wiederbelebungsmaßnahmen – Intubation,

maschinelle Beatmung usw. – einleitete. Auf dem zentralen Über-

wachungsmonitor war zum Entsetzen meiner Kollegen plötzlich eine

Nulllinie erschienen, die den Atem- und Kreislaufstillstand meines

Patienten angezeigt hatte. Dank der Versiertheit und Erfahrenheit des

Pflegepersonals ist dem Patienten glücklicherweise nichts passiert, er

konnte buchstäblich ins Leben wieder zurückgeholt werden. Durch

einen Fehler, den ich aus Unwissenheit begangen hatte, hatte ich das

Leben des Patienten in Gefahr gebracht. Denn was ich nicht wusste

und worauf mich auch niemand vorbereitet hatte: Distraneurin kann

bei zu hoher Dosierung zum Atemstillstand und damit einem lebens-

bedrohlichen Zustand führen!

O

Verantwortung muss man nicht nur tragen wollen,

sondern auch können

Heute weiß ich das natürlich, aber damals, im 2. Ausbildungsjahr,

hätte man mich darauf vorbereiten müssen, mir sagen: Vorsicht! Das

kann ins Auge gehen! Stattdessen machte man mir Vorwürfe. Sicher-

lich hätte ich damals fragen sollen: Was kann schlimmstenfalls passie-

ren? Worauf muss ich achten, wenn ich die Dosis steigere? Ich hatte

Verantwortung übernommen, die ich eigentlich noch gar nicht tragen

konnte! War mir dessen nicht einmal bewusst!

Dieser Vorfall war sehr prägend für meinen weiteren Berufsweg.

Ich lernte daraus, niemals einfach zu machen, was man mir sagt,

einfach nur Anweisungen zu befolgen, sondern nachzufragen, mich

kundig zu machen, auch den Mut zu haben, Nein zu sagen. Und ich

habe gelernt, wie wichtig es ist, bei Fehlern nicht nur einfach nach

Schuldigen zu suchen, sondern sie zu analysieren, herauszufinden,

wie sie passieren konnten. Denn nur so kann man Fehler auch ver-

meiden.

2

17

Fehler dürfen nicht

individualisiert werden!

Zur Situation in den Pflegeberufen

Sabine Girts

Wenn von »Fehlern« und »Fehlermeidung« im Bereich der Gesund-

heitsversorgung gesprochen wird, richtet sich der Blick häufig auf

das persönliche Fehlhandeln einzelner, konkreter Akteure. Der Frage,

welche Bedeutung die Rahmenbedingungen für das Auftreten von

unerwünschten Ereignissen haben, soll mit diesem Beitrag nachge-

gangen werden. Grundlage dieser Ausführungen sind die Ergebnisse

des Pflege-Thermometers 2009, für das mehr als 10.000 Pflegekräfte,

die in Krankenhäusern in Deutschland arbeiten, zur beruflichen Situa-

tion und Patientenversorgung befragt worden sind. Diese Studie, die

von der B.-Braun-Stiftung unterstützt wurde, ist die größte zusammen-

hängende Befragung von Pflegekräften in Deutschland und wurde am

19.05.2010 in Berlin im Rahmen einer Pressekonferenz der Öffentlich-

keit vorgestellt.

2.1

Weniger Pflegekräfte – mehr Patienten

Zunächst die gute Nachricht: Seit 2008 wurde in den allgemeinen

Krankenhäusern erstmals seit 12 Jahren Personal im Bereich der Pflege

aufgestockt – 1.840 Vollkräfte wurden zusätzlich eingestellt. Das ent-

spricht 0,7%. Damit wurde zum ersten Mal seit 1996 der Personalabbau

in den Krankenhäusern gestoppt, der dazu geführt hatte, dass zwischen

1996 und 2008 ca. 50.000 Vollkraftstellen in der Krankenhauspflege

abgebaut worden sind. Und das ist die schlechte Nachricht, denn dieser

Stellenabbau beschreibt im Ergebnis nichts anderes als einen chroni-

schen Mangel an Pflegekräften im Krankenhaus.

2.1 · Weniger Pflegekräfte – mehr Patienten

18

Kapitel 2 · Fehler dürfen nicht individualisiert werden!

Die logische Folgerung, dass vor dem Hintergrund des Abbaus an

Pflegepersonal immer weniger Personal immer mehr Patienten zu ver-

sorgen hat, gewinnt umso mehr an Bedeutung für den Alltag in der

Pflege, als die Zahl der behandelten Patienten im gleichen Zeitraum

kontinuierlich angestiegen ist: Lagen die Fallzahlen in den allgemeinen

Krankenhäusern 1995 noch bei rund 15,6 Millionen, waren es 2008

schon 17,5 Millionen. Ursache für diesen Anstieg um immerhin 12,1%

ist die kürzere Verweildauer der Patienten im Krankenhaus. Damit ist

allein von 2007 auf 2008 die von einer Pflegekraft zu betreuende Fall-

zahl von 59 auf 61,5 Fälle angestiegen.

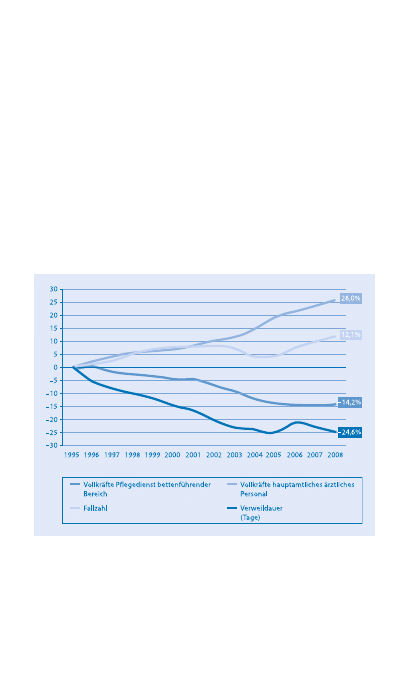

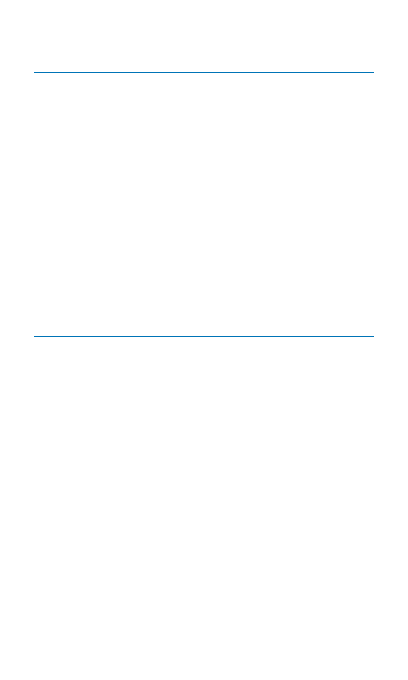

Abb. 2.1. Entwicklung der Pflegekräfte zwischen 1995 und 2008. Zwischen 1995 und

2008 sinkt die Anzahl der Pflegekräfte um 14,2%. Im gleichen Zeitraum wird die Verweil-

dauer der Patienten um nahezu ein Viertel (24,6%) reduziert, während die Fallzahl um

12,1% ansteigt [14]. Zum Vergleich: Die Zahl der Ärzte hat um ein gutes Viertel (26%) zu-

genommen – eine Entwicklung, die auch Folge einer zunehmend verdichteten und inten-

siveren medizindiagnostischen Arbeit ist. Im Pflegebereich bedeutet die Zunahme ärzt-

licher Arbeit zumeist auch eine Zunahme von Betreuungsaufwand, der von einer sinken-

den Zahl an Pflegekräften zu leisten ist.

.

2

19

Personalabbau: Die Jungen trifft es am ehesten

Der Stellenabbau von 50.000 Vollkräften wurde zu einem Gutteil

dadurch realisiert, dass junge Menschen nach der Ausbildung nicht

übernommen wurden. Dadurch verschob sich die Altersstruktur im

Krankenhaus hin zu den älteren Pflegenden. In Zahlen ausgedrückt:

Während zwischen 2000 und 2008 die Zahl der Beschäftigten, die

unter 35 waren, um 50.000 (–15%) gesunken ist, hat sich in der

gleichen Zeit die Beschäftigtengruppe der über 50-Jährigen nahezu

verdoppelt auf 171.000 Mitarbeiter!

Die stetig anwachsende Arbeitsbelastung bzw. Überforderung ver-

suchen offenbar viele Pflegende durch eine Reduzierung ihrer Arbeits-

zeit zu kompensieren: Waren es im Jahr 2000 noch 34,71% Teilzeitbe-

schäftigte, so hat sich diese Zahl 2008 auf 45,7% erhöht. Und 2009 gab

immerhin jede vierte für das Pflege-Thermometer befragte Pflegekraft

an, eine Reduzierung ihrer Arbeitszeit aufgrund von Überforderung

anzustreben.

Dauerbelastung die Regel und nicht die Ausnahme

Welche Folgen Stellenabbau und steigende Arbeitslast für die Beschäf-

tigten in der Gesundheits- und Krankenpflege haben, lässt sich an

objektiven Daten ablesen: So belegen Auswertungen verschiedener

Krankenkassen und Rentenversicherungsträger, dass Pflegekräfte in

der Gruppe der über 50-Jährigen etwa doppelt so häufig wie andere

sozialversicherungspflichtig Beschäftigte aufgrund psychischer und

physischer Erkrankungen zeitweilig arbeitsunfähig werden. Das

Gleiche gilt für Frühberentung inklusive Erwerbsminderung.

Das Pflege-Thermometer 2009 führt als objektive Belastungsdaten

auf:

Zunahme der zu betreuenden Patienten,

Personalabbau,

Überstunden,

Einspringen an (eigentlich freien) Wochenenden und Feiertagen.

4

4

4

4

2.1 · Weniger Pflegekräfte – mehr Patienten

20

Kapitel 2 · Fehler dürfen nicht individualisiert werden!

Jede/r Fünfte ist »hochbelastet«

Die Zahl der in den letzten 6 Monaten geleisteten Überstunden bezif-

fern 40% der Befragten mit 46–70! Umgerechnet entspricht das 15.000

zusätzlichen Vollzeitkräften! Mehrheitlich können die Überstunden

nicht zeitnah wieder abgebaut werden. Vor diesem Hintergrund haben

die Forscher des Pflege-Thermometers 2009 eine Untergruppe von so

bezeichneten »hochbelasteten« Pflegenden identifiziert, deren Arbeits-

alltag direkt von einerseits dem Stellenabbau und andererseits der

Zunahme der Patientenzahlen bestimmt wird. Hinzu kommt, dass die

Überstunden nicht zeitnah durch Freizeit ausgeglichen werden

können. Jede fünfte Pflegeperson muss zu der Untergruppe der Hoch-

belasteten gerechnet werden!

»Bei dieser Gruppe (der Hochbelasteten, Anm. d. Autorin.) lassen sich

in der Folge Unterschiede zur Gesamtgruppe hinsichtlich der Patienten-

versorgung und -sicherheit aufzeigen,« heißt es im Pflege-Thermometer

2009 [32].

Pflegeberufe verlieren an Attraktivität

Zu dem wirtschaftlich begründeten Stellenabbau hinzu kommt ein

steigender Trend zu einem nachlassenden Interesse am Pflegeberuf.

Entsprechend ist auch die Nachfrage nach Ausbildungs- und Arbeits-

plätzen rückläufig. Ursachen für die sinkenden Bewerberzahlen im

Ausbildungsbereich und um Arbeitsplätze werden nicht nur in der

demografischen Entwicklung (überalterte Bevölkerung und Geburten-

rückgang) gesehen. Auch die unattraktiven Arbeitsbedingungen und

ein verbesserungsbedürftiges Image der Pflegeberufe in der Bevölke-

rung werden dafür verantwortlich gemacht.

Die Personal- und Ausbildungssituation der Pflegeberufe wird sich

also in den nächsten Jahren weiter dramatisch zuspitzen. Die zuneh-

mende Knappheit von beruflich Pflegenden wird Folgen für die Sicher-

stellung der pflegerischen Versorgung der Bevölkerung haben. Unsere

Gesellschaft erwartet aber auch bei immer knapper werdenden Res-

sourcen eine optimale Versorgung zum günstigen Preis.

2

21

In den Krankenhäusern wurden in den letzten 15 Jahren rund

50.000 Vollkraftstellen abgebaut. Mit einem von der Bundesregierung

aufgelegten Pflege-Förderprogramm sollen in den nächsten drei Jahren

bis zu 17.000 zusätzliche Pflegepersonalstellen in den Krankenhäusern

geschaffen werden, die zu 90% durch die Krankenkassen finanziert

werden können. Das bedeutet, dass heute vakante Stellen jetzt noch

nicht besetzt werden können. Die Folge ist ein hoher Bedarf an pflege-

rischem Personal, der zu einem scharfen Wettbewerb um qualifizierte

Pflegekräfte führt.

2.2

Stellenabbau: Patienten gefährdet,

Fehlerrisiko erhöht

Wirtschaftliche Ziele, die ja auch jede Gesundheitseinrichtung hat,

werden über einen quantitativen Leistungsdruck auf die Mitarbeiter

der Pflegeberufe versucht zu realisieren. Die Ergebnisse des Pflege-

Thermometers 2009 zeigen eindrucksvoll, wie sich das auf die Qualität

der Patientenversorgung und -sicherheit auswirkt. Der Studie zufolge

stellen die festgestellten Mängel mittlerweile den Regelfall dar. Jeder

weitere Abbau in der Pflege verschärft also die Gefährdung der Patien-

tensicherheit und erhöht das Fehlerrisiko.

Neben den berechtigten Aspekten der Wirtschaftlichkeit von

Gesundheitseinrichtungen wurden die Bedürfnisse der für die direkte

pflegerische Versorgung verantwortlichen und zuständigen Personen

komplett außer Acht gelassen. In Anbetracht des guten Willens und

der Einsatzbereitschaft der Pflegenden, ihr Bestes für Patienten oder

Bewohner in unserem Gesundheitswesen geben zu wollen, erscheint

dies als paradox. Das Pflege-Thermometer stellte unter anderem fest,

dass »die verbliebenen Pflegekräfte aber versuchen, die Versorgung für

alle Patienten so gut wie irgend möglich aufrecht zu halten.« [14].

2.2 · Stellenabbau

22

Kapitel 2 · Fehler dürfen nicht individualisiert werden!

2.3

Welche Lösungen werden diskutiert?

Der Gesundheitswirtschaft stehen vielfältige Lösungskonzepte zu

Verfügung, um ihre wirtschaftlichen Ziele zu realisieren. Beispielsweise

die Umsetzung von Qualitätsmanagement und die Einführung von

Expertenstandards.

Als grundlegende Voraussetzungen für die Erreichung dieser Ziele

sind allerdings ständige Fort- und Weiterbildungen notwendig, weil

sich die Ziele dauerhaft nur mit Hilfe gut ausgebildeter Mitarbeiter

erreichen lassen. Und: Es bedarf aussagekräftiger Studien, um die Um-

setzung und Auswirkungen von Weiterbildungsinhalten bewerten zu

können. Das Pflege-Thermometer 2009 weist auf diesen Umstand hin:

Es gibt zum Beispiel keine Daten darüber, welche Kliniken Wund-

manager einsetzen und mit welchem Erfolg für die Wundversorgung

[14]. Zu klären wäre hier auch, inwieweit Fortbildungsinhalte aufgrund

der prekären Personalsituation überhaupt in der Pflegepraxis greifen

können.

Ressourcen müssen zur Verfügung gestellt werden

Damit die Strategie einer fachgerechten pflegerischen Versorgung und

die damit verbundenen Ziele überhaupt umgesetzt werden können,

müssen Politik und ihre verantwortlichen Verhandlungspartner die

nötigen Ressourcen nicht nur ständig ermitteln, sondern auch zur

Verfügung stellen. Außerdem ist es heute notwendiger denn je, die er-

forderlichen Grundinformationen über pflegerische Handlungsfelder,

Berufsbilder und Ausbildungsgänge zentral aufzubereiten und in

einem Gesamtkonzept zu bündeln. Andernfalls besteht die Gefahr,

dass aufwändige Konzepte fehlgesteuert verpuffen.

Pflege braucht Wertschätzung und angemessene Honorierung

Noch mehr Menschen als heute werden in Zukunft auf eine pflege-

rische Versorgung angewiesen sein. Pflegerische Tätigkeiten sind hoch

komplex. Leider werden sie (nicht nur) in der Öffentlichkeit als eher

2

23

persönlich individuelle denn als fachliche Leistungen verzerrt dar-

gestellt. Damit aber befürchtete und bereits öffentlich thematisierte

Krisen verhindert werden können, sollte ein wichtiges gesellschaft-

liches Ziel werden, die entsprechende Wertschätzung, das gewünschte

Image der Pflegeberufe und die damit verbundene angemessene Hono-

rierung zu unterstützen.

Zudem muss beachtet werden, dass der demografische Wandel

sogar doppelt im Gesundheitswesen angekommen ist: Einerseits finden

sich mehr ältere und hochbetagte Patienten und Bewohner in den

Gesundheitseinrichtungen. Andererseits steigt, wie oben gezeigt, der

Altersdurchschnitt der Belegschaften stetig an. Wie in der Gesamtwirt-

schaft werden auch im Gesundheitswesen künftig mehr über 50-Jäh-

rige als unter 30-Jährige beschäftigt sein; schon heute sind nahezu die

Hälfte der beruflich Pflegenden über 45 Jahre alt. Der Verbleib im

Pflegeberuf so lange wie möglich wird über die Aufrechterhaltung des

Gesundheitswesens genauso mitentscheiden wie eine ausreichende

Zahl von Berufseinsteigern. Attraktive Arbeits- und Organisationsbe-

dingungen werden dafür genauso eine Rolle spielen wie eine Strategie

zur Erhaltung und Förderung der Arbeitsbewältigungsfähigkeit des

Personals.

2.4

Bei jedem Fehler ist auch das System gefordert

Jeder Fehler ist einer zu viel. Personalabbau, stetig steigende Arbeits-

belastung und schon 20% »hochbelastete« Pflegeberufler machen mehr

denn je dringend, die Fehlerverursachung nicht zu individualisieren!

Was zusätzlich zu einer angemessenen personellen Ausstattung ge-

braucht wird, sind Instrumente zur Arbeitsgestaltung, Gesundheitsvor-

sorge, Unternehmenskultur, Personalentwicklung und Arbeitsbewälti-

gungsfähigkeit, innerhalb derer Nachdenken, Umsetzen und Wider-

spruch bei Fehlerstrategien möglich sein müssen.

Jeder weiß heute, dass ohne Fehler keine Entwicklung und kein

Lernen möglich ist. Ein Fehler ist eine Interpretation, eine Frage der

gewählten Perspektive. Die Tatsache, dass den meisten Fehlern ganze

2.4 · Bei jedem Fehler ist das System gefordert

24

Kapitel 2 · Fehler dürfen nicht individualisiert werden!

Kaskaden unerwünschter Vorfälle vorausgehen, lässt ahnen, wie

schlecht man beraten wäre, würde man sich nach dem Motto »den

Letzten beißen die Hunde« nur auf den »sichtbaren«, benennbaren

Fehler am Ende einer Kette konzentrieren.

2.5

Wer aufhört zu jammern, handelt

Hat man in seinem Beruf Erfolg, gewinnt man Selbstbestätigung, Mut

und Energie. Erfährt man eine Niederlage, können aus dieser Erfah-

rung Anregungen für bessere Ideen hervorgehen. Gewinnt diese Sicht-

weise die Oberhand, kann man nicht nur aus Fehlern lernen, etwas

besser zu machen. Man bekommt auch das Selbstvertrauen, sich kennt-

nisreich und kompetent für Bedingungen einzusetzen, die Fehler-

risiken mindern und damit Kranke und Verletzte schützen. Die beruf-

liche Situation, so wie sie jetzt ist – Personalnot, Arbeitsüberlastung –,

ist von den meisten von uns so nicht unbedingt gewählt. Aber für die

Schlüsse, die wir daraus ziehen, sind wir selbst verantwortlich. Gerade

hier liegt die große Chance: Wer aufhört zu jammern, handelt. Wer

bewusst wählt, übernimmt Verantwortung für alle Konsequenzen.

Wer Verantwortung übernimmt, übernimmt die Regie für sein Leben –

das ist nichts anderes als Freiheit [31]. Die Verantwortung für die

eigene Motivation und Leistungsbereitschaft im Pflegeberuf muss jeder

selbst für sich übernehmen [32].

Fazit

Pflege ist ein zukunftsorientierter Beruf, wenn diejenigen, die ihn

ausüben, das professionell mit »Herz und Seele« tun. Eine Vielzahl

von Bedingungen, vom Stellenabbau über Personalnot bis hin zu

Fragen des Image der Pflege in der Öffentlichkeit, fördern das

Risiko von pflegebedingten Fehlern. Hier gilt es, nicht zu resignie-

ren, sondern sich aktiv und selbstbewusst für Verbesserungsmaß-

nahmen einzusetzen. Dem Pflegeberuf selbst gehört die Zukunft!

4

25

Meine Geschichte: Martina Klenk

Präsidentin des Deutschen Hebammenverbandes e.V.

»Hebammen und Fehler?!? – Das geht gar nicht!«

Gleich vorab: Natürlich passieren Hebammen auch Fehler! Und natür-

lich ist es sehr wichtig, Fehler frei und offen eingestehen zu können.

Denn Fehler sind eine Ressource – nämlich zu lernen, wie man es

besser machen kann.

Wir Hebammen sind in den letzten Jahren in eine schlimme

Zwickmühle geraten. Gerade zur Zeit, wo langwierige Verhandlungen

klären sollen, wie sich Hebammen für den Schadensfall vernünftig

und ausreichend absichern können, scheint eine offene Debatte über

Fehler als Beitrag zu einer so dringend notwendigen Fehlerkultur in

Deutschland schwieriger denn je.

Die Gründe dafür liegen nur auf den ersten Blick bei den Heb-

ammen und ihrer Arbeit. Bei genauerem Hinschauen zeigt sich,

dass der Konflikt zwischen eventuell folgenreichen Fehlern auf Seiten

der Hebammen und der Frage nach dem Versicherungsschutz unserer

kleinen Berufsgruppe in Wahrheit ein gesellschaftliches Problem

enthüllt.

Beginnen wir der Reihe nach: Jede in einem Gesundheitsberuf

tätige Person – ob eine Ärztin, ein Pfleger oder eben eine Hebamme –

braucht eine vernünftige rechtliche und finanzielle Absicherung

für den Fall, dass ein Mensch aufgrund eigenen Fehlverhaltens zu

Schaden kommt. Noch 1992 reichte für diesen Versicherungsschutz

eine in Euro umgerechnete Summe von 187,95€, die eine freiberuf-

liche Hebamme im Jahr zu entrichten hatte. Bis 2009 ist der Versiche-

rungsbeitrag um mehr als das 12-fache angestiegen auf 2.370 € im

Jahr! Eine Summe, die in keinem Verhältnis mehr steht zum Einkom-

menszuwachs einer freiberuflichen Hebamme.

O

2

Hebammen können die Folgen gesellschaftlichen Wandels

nicht allein tragen

Machen Hebammen mehr Fehler als früher? Sind die Kindseltern im

Schadenfall streitlustiger geworden? Hebammen machen nicht mehr

Fehler als früher. Aber Eltern klagen heute mehr. Der Grund liegt

außerdem in den Fortschritten von Medizin und Medizintechnik, die

als Kehrseite Schadenssummen in horrende Höhen treiben. Kinder,

die aufgrund eines geburtshilflichen Fehlers zu Schaden gekommen

sind, leben heute sehr viel länger, als das noch vor einigen Jahren der

Fall war. Vielleicht mit lebenslänglichen gesundheitlichen Einschrän-

kungen, die dann Jahrzehnte lang finanziert werden müssen und

auch sollen. Und das will – und kann! – kaum eine Versicherung so

ohne weiteres tragen. Aber auch nicht eine so vergleichweise kleine

Berufsgruppe wie wir! 20.000 Hebammen in Deutschland können

nicht allein dafür geradestehen, dass der begrüßenswerte und er-

freuliche Gewinn von mehr und besseren Jahren auch dann, wenn es

bei der Geburt zu einem Schaden gekommen ist, finanziert werden

kann. Hier müssen Regelungen her, die auch von den Hebammen

zu tragen sind – nicht zuletzt, um wieder zu einem offenen und fairen

Diskurs über Fehler- und Risikomanagement zu finden, der für die

Hebammen genauso wichtig ist wie für alle anderen Gesundheits-

berufe.

3

27

Hohe Arbeitsbelastungen:

Was Sie tun können

Gertrud Stöcker

Das Ansehen, das die Krankenpflege hierzulande genießt, ist ausge-

sprochen hoch: 92 Prozent der Deutschen geben an, ihr Vertrauen in

diese Berufsgruppe sei »sehr hoch« oder »ziemlich hoch«. Nur Feuer-

wehrleute schneiden noch ein kleines bisschen besser ab, Ärzte und

Apotheker dagegen rangieren etwas unterhalb der Krankenpflege [12].

Aber wie sehen Angehörige dieser Berufsgruppe selbst ihre Situa-

tion? Wie erleben sie selbst den Alltag in der Pflege? Der Deutsche

Berufsverband für Pflegeberufere (DBfK) hat dazu zwischen Oktober

2008 und Februar 2009 eine Umfrage bei Pflegekräften durchgeführt.

Die Ergebnisse sind alles andere als rosig [13]:

Knapp 70% geben an, die Pflegequalität in den Krankenhäusern

habe in den zurückliegenden 12 Monaten abgenommen.

Mehr als

4

/

5

, nämlich 83,2%, sind der Meinung, dass die Perso-

nalausstattung nicht ausreiche.

Fast die Hälfte aller Befragten (45,5%) berichten, dass sie selten bis

nie eine ungestörte Pause nehmen könnten.

Auch die innerbetrieblichen Abläufe zeigen der DBfK-Umfrage zufolge

deutliche Defizite zum Beispiel im Bereich der Kommunikation:

Rund 75% der Befragten halten den Informationsfluss für häufig

bis oft unzureichend.

44,1% berichten, Informationen mehrmals die Woche verspätet zu

bekommen.

Mehr als

2

/

3

der Befragten, (67,9%) erhalten häufig bis oft unklare

Anweisungen.

4

4

4

4

4

4

3 · Hohe Arbeitsbelastungen

28

Kapitel 3 · Hohe Arbeitsbelastungen: Was Sie tun können

3.1

Leider nicht die Ausnahme: Mängel in der Pflege

Die Zunahme der Arbeitsbelastung durch den massiven Stellenabbau

im Bereich der Krankenhauspflege – seit 1996 ist die Vollzeitstellenzahl

um 55.000 zurückgegangen – belastet die Beschäftigen und gefährdet

eine qualitativ hochwertige Versorgung der Patienten. Zu diesen alar-

mierenden Ergebnissen kommt das Deutsche Institut für angewandte

Pflegeforschung e.V., kurz dip, in seinem Pflege-Thermometer 2009

[14]. Prof. Michael Isfort, der Leiter der Studie, sieht durch den Stellen-

abbau in der Krankenhauspflege die Versorgung der Patienten in Ge-

fahr – »Mängel in der pflegerischen Versorgung (sind) nicht mehr die

Ausnahme, sondern die Regel« [28]. Ausdrücklich lobt Isfort die Pflege-

kräfte, die »die Versorgung der Patienten trotz der schwierigen Bedin-

gungen so gut wie irgend möglich aufrecht zu erhalten« suchten [28].

Die Frage nach den Ursachen und möglichen Vermeidungsstra-

tegien von Fehlern ist damit v. a. auch eine Frage der Versorgungskapa-

zität und der Arbeitsbelastung der einzelnen Akteure.

3.2

Werden Sie aktiv!

Pflegekräfte werden in aller Regel nicht gefragt, wenn es um die perso-

nelle Ausstattung der Einrichtung oder der Station, auf der sie arbeiten,

geht. Das kann man zu Recht beklagen, aber Klagen hilft in der ganz

konkreten Situation meist nicht weiter. Es verbessert nicht die Versor-

gung der Patienten und es mindert nicht die Arbeitsbelastung der

Akteure (

7

Top im Job: Und jetzt Sie

;

7

Top im Job: Nicht ärgern, ändern

).

Der DBfK empfiehlt deshalb, sich aktiv mit der zu hohen Arbeitslast

auseinanderzusetzen und nach Verhaltensregeln zu suchen, die sowohl

den Patienten als auch das Pflegepersonal schützen. Hinweise dazu

finden sich auf unserer Website [13]. Meine weiteren Ausführungen

möchte ich an diesen Verhaltensregeln orientieren.

3

29

Dauerbrenner Zeitdruck

Personalknappheit und in der Folge zu hohe Arbeitslast wird meist

»intuitiv« durch eine Steigerung des Arbeitstempos auszugleichen ver-

sucht. 100% der anfallenden Arbeit in 80% (oder weniger) der dafür

nötigen Zeit zu bewältigen führt leicht dazu, dass Pflegestandards nicht

eingehalten und Hygienevorschriften und Sicherheitsmaßnahmen ver-

nachlässigt werden. Sich Informationen zwischen Tür und Angel oder

auf dem Gang zuzurufen prädestiniert geradezu zu Missverständnis-

sen, an deren Ende dann ein unerwünschtes Ereignis, ein Fehler stehen

kann. Zeitdruck gefährdet die Patienten und schadet den Pflegekräften,

die deswegen oftmals auf Hilfsmittel oder rückenschonende Arbeits-

weisen verzichten – »es muss halt schnell gehen!«

Die Verantwortung liegt bei Ihnen!

Bitte denken Sie daran: Die Durchführungsverantwortung bei jeder

Tätigkeit liegt in Ihrer Hand – werden Pflegestandards nicht eingehal-

ten, kann das für Sie arbeitsrechtliche und strafrechtliche Folgen haben!

Deswegen:

Egal wie knapp die Zeit ist: Halten Sie Pflegestandards ein! Niemand

kann Sie zwingen, aus Zeitnot bei der Einhaltung von Standards Ab-

striche zu machen.

Unterstützen Sie Ihre Kollegen bei der Einhaltung von Standards,

weisen Sie sie ggfs. in bestehende Standards ein.

Schüler/-innen bzw. Studierende sollten ansprechen, wenn sie beob-

achten, dass auf Station praktizierte Pflege und in der Schule/Hoch-

schule gelehrte Pflegestandards auseinanderklaffen – im Pflegeteam

und in der Schule/Hochschule.

4

4

3.2 · Werden Sie aktiv!

30

Kapitel 3 · Hohe Arbeitsbelastungen: Was Sie tun können

Dauerbrenner fehlende Pausen

In zwei Patientenzimmern geht die Klingel, das Telefon läutet und im

Gang stehen Angehörige, die eine Frage haben. Wie soll man da an

Pause denken?! Mehr als 6 Stunden ohne Erholungspause durchzuar-

beiten, deckt sich nicht mit dem Arbeitszeitgesetz.

Das Arbeitszeitgesetz sieht nämlich mindestens 30 Minuten Ruhepause

bei einer Arbeitszeit von 6–9 Stunden und mindestens 45 Minuten bei

mehr als 9 Stunden vor! Deswegen:

Treffen Sie Absprachen mit Ihren Kollegen, wer wann in die Pause

geht. Und: halten Sie sich daran. Bedenken Sie, dass vernünftige

Pausenregelungen sowohl Ihnen selbst als auch den Patienten

dienen, weil eine gestresste Pflegeperson nicht unbedingt eine

bessere Pflegeperson ist.

Auch im Nachtdienst zum Beispiel haben Sie Anrecht auf eine

Pause. Ihr Arbeitgeber ist verpflichtet, sich um eine entsprechende

Pausenablösung zu kümmern.

Verbringen Sie Ihre Pause wenn möglich nicht auf Station.

Informieren Sie Ihre Vorgesetzten, wenn Sie keine Pause nehmen

konnten. Diese Zeit muss zusätzlich vergütet werden.

Lassen Sie sich zur dauerhaften »Lösung« des Pausenproblems nicht

auf den Pakt »Bezahlte-Mehrarbeit-gegen-Pause« ein. Das schadet

auf Dauer der Gesundheit und hilft, strukturelle Personalknappheit

zu verfestigen.

Dauerbrenner Überstunden

Kennen Sie das unangenehme Gefühl, nicht alle Arbeit geschafft zu

haben und übrig Gebliebenes an die nachfolgende Schicht weiter-

reichen zu müssen? Viele Pflegekräfte »lösen« dieses Problem, indem

sie mehr und länger arbeiten. Arbeitsüberlastung ist aber eine der

wesentlichen Ursachen für das Zustandekommen von Fehlern.

Deswegen:

4

4

4

4

4

3

31

Machen Sie sich nicht selbst dafür verantwortlich, wenn Arbeit

liegen bleibt: Es ist nicht Ihre Schuld, wenn Kollegen ausfallen

und/oder die Station permanent überbelegt und personell unter-

versorgt ist.

Lassen Sie sich moralisch nicht unter Druck setzen, immer wieder

einzuspringen.

Gehen Sie offensiv mit Mehrarbeit und Überstunden um, sprechen

Sie das Thema an und fordern Sie von Ihren Vorgesetzten eine

Lösung dafür.

Dauerbrenner körperliche Belastungen

Wussten Sie, dass Pflegende häufiger schwerer heben als Bauarbeiter

(68% der Pflegenden, 54% der Bauarbeiter)? Dass z. B. Rückenschmer-

zen wie auch andere Beschwerden durch Muskel- und Skeletterkran-

kungen in den Pflegeberufen viel häufiger sind als in anderen Berufen?

Oder dass 27% der Pflegenden angeben, oft bis an die Grenzen ihrer

Leistungsfähigkeit gehen zu müssen? Zu diesen Ergebnissen ist näm-

lich die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (baua)

2007 gekommen [13]. Ganz abgesehen von den gesundheitlichen

Folgen der körperlichen Belastungen für die Pflegenden, können

falsche Hebetechniken zum Beispiel auch ein Risiko für die Patienten

sein, wenn etwa beim Lagern von Bettlägerigen dadurch Scherkräfte

entstehen, die die Dekubitusgefahr an den aufliegenden Körperteilen

erhöhen. Deswegen:

Nutzen Sie die zur Verfügung stehenden Hilfsmittel. Auch dann,

wenn die Zeit knapp ist.

Lassen Sie sich zeigen, wie Hilfsmittel richtig und das heißt z. B.

rückenschonend eingesetzt werden.

Geben Sie unverzüglich an Ihre Vorgesetzten weiter, wenn Hilfs-

mittel defekt sind oder sogar fehlen.

Nehmen Sie an Fortbildungsveranstaltungen, die schonende Ar-

beitsweisen zum Thema haben, teil.

Nehmen Sie Ihre Gesundheit ernst (

7

Top im Job: Nicht ärgern, ändern

)!

4

4

4

4

4

4

4

4

3.2 · Werden Sie aktiv!

32

Kapitel 3 · Hohe Arbeitsbelastungen: Was Sie tun können

Psychische Belastungen

Hoher Arbeits- und Leistungsdruck, hohe Anforderungen an sich

selbst (z. B. niemals Fehler machen zu dürfen), eine fehlende Fehler-

kultur und Spannungen im Team können ebenso Quellen für psy-

chische Belastungen sein wie die Konfrontation mit dem Leid anderer.

Den Kummer »einfach« herunterzuschlucken, ist auf Dauer aber keine

Lösung! Deswegen:

Treten Sie im Team dafür ein, dass die psychischen Aspekte der

Arbeit nicht unter den Tisch gekehrt werden. Über eigene Hilflosig-

keit und Leiden am Leiden anderer muss man sprechen können.

Fordern Sie Fallbesprechungen und Supervisionen ein, wenn sie

noch nicht zu Ihrem Pflegealltag gehören.

Tauschen Sie sich im Team über Ihr Berufsverständnis aus: Was

sind Ihre Werte? Welche Konflikte können dadurch entstehen? etc.

3.3

Darüber reden heißt nicht petzen

Gerade wenn man noch Lernender ist und noch nicht so »sattelfest«

fällt es schwer, auf die genannten »Dauerbrenner-Probleme«, aber auch

genauso auf die psychischen Herausforderungen eine eigene Antwort

zu finden. Eine Antwort, die nicht so ausfällt, dass man, z. B. aus Angst

vor schlechten Noten »halt mitmacht«. Denn alle genannten Probleme

können dazu beitragen, dass auch die Qualität der Ausbildung leidet.

Unter Druck und ohne Pause können Arbeitsschritte oft nicht genauso

gezeigt und erklärt werden, wie das in der Ausbildung nötig ist. Wenn

man sich selbst fachlich noch nicht fit fühlt, neigt man ganz schnell

dazu, etwas als eigenes Versagen zu deuten, nur weil man es noch nicht

kann. Bitte bedenken Sie, dass Sie ein Recht auf eine gute Ausbildung

haben. Und das bedeutet auch, dass die examinierten Kollegen sich für

Sie Zeit nehmen können. Sprechen Sie die Stationsleitung auf Ihre

Beobachtungen an. Teilen Sie Versorgungsengpässe auch in Ihrer

Schule/Hochschule mit. Auch wenn Sie das Gefühl haben, pflegerische

Aufgaben erfüllen zu sollen, auf die Sie nicht vorbereitet sind, oder

4

4

4

3

33

wenn Sie erleben, dass Pflegestandards, wie Sie sie in der Schule lernen,

in der Hektik des Stationsalltages unterlaufen werden. Mit »Petzen«

hat das nichts zu tun, denn es geht letztendlich um die verantwortungs-

volle Betreuung von Patienten und das Vermeiden von Fehlern.

Fazit

Hohe Arbeitsbelastungen, fehlende Pausen, Überstunden, die sich

anhäufen, psychische Belastungen und Zeitdruck sind Faktoren,

die es schwierig machen, Pflegestandards immer einzuhalten. Das

geht nicht nur zu Lasten der Patienten und erhöht das Risiko für

Fehler, es tut auch den Pflegepersonen nicht gut. Verschweigen,

aushalten, Augen zu und durch – das sind keine Lösungen! Verant-

wortung als Pflegeperson übernehmen heißt auch, Defizite offen

anzusprechen, Missstände zum Thema zu machen und gemeinsam

nach Lösungen zu suchen.

4

3.3 · Darüber reden heißt nicht petzen

Meine Geschichte: Rolf Höfert

Geschäftsführer des Deutschen Pflegeverbandes e.V. (DPV)

»Mein falsch eingesetztes Helfersyndrom machte mich zum Täter«

Es war die letzte OP an einem langen Arbeitstag. Die Patientin, Mitte

70 und sehr kachektisch, hatte gerade eine Schenkelhalsoperation

hinter sich und befand sich, eingespannt auf dem Extensionstisch und

sehr unbequem, noch in der Aufwachphase. Offensichtlich tolerierte

sie den Tubus immer weniger. Alle riefen nach dem OP-Pfleger, aber

der kam nicht. Die Frau tat mir leid: Auf dem Extensionstisch zu liegen,

das tut schon beim Zusehen weh, wie unangenehm musste es erst

sein, selbst darauf zu liegen?!? Weil der OP-Pfleger nicht beikommen

wollte und ich, bevor ich als Anästhesiefachkraft tätig wurde, schon als

OP-Pfleger gearbeitet hatte, betrat ich kurz entschlossen den OP-Be-

reich. Unterstützt von dem Oberarzt, der das Bein der Patientin hielt,

schnitt ich beim Gipsspalten der Länge nach von der Kniescheibe bis

fast zur Leiste auf. Von der Schnitttechnik her völlig korrekt – aber was

wir beide, der Oberarzt und ich, nicht bedacht hatten, war der kachek-

tische Zustand der Patientin. Anstatt die Gipsstanze über einen Spalt

zwischen Oberschenkel und Gips einzuführen, fädelte ich sie in eine

Hautfalte der alten Dame ein und durchtrennte ihr dadurch die Haut

bis zum oberen Rand des Gipses. Da keine Schmerzenslaute vernehm-

bar waren und die Patientin schon vorher intensiv auf dem Tubus

gekaut hatte, war nicht zu unterscheiden, ob das Abwehr gegen den

Tubus oder gegen den Schnitt war. Als klar wurde, was passiert war,

wurde die Wunde umgehend genäht und mit Antibiotika versorgt.

In den darauffolgenden Tagen besuchte ich die Patientin täglich

in ihrem Zimmer, um mich zu vergewissern, dass es ihr gut ging und

sich nicht am Ende noch die Wunde infizieren würde. Rechtliche Kon-

sequenzen ergaben sich daraus weder für mich noch für den Oberarzt

– im Gegenteil: Die Patientin nahm es mit Humor und war stolz, eine

viel längere Narbe als ihre drei Zimmernachbarinnen vorweisen zu

können.

O

35

Die richtige Technik allein genügt nicht

Der Oberarzt und ich diskutierten noch lange, was unser Fehler ge-

wesen war: Zwar war die Schnitttechnik einwandfrei, da die Patientin

aber sehr dünn war, hätte ihr Bein während des Schnittes anders ge-

halten werden müssen – am Oberschenkel und nicht am Fuß. So hätte

man sicherstellen können, dass zwischen Haut und Gips genügend

Freiraum ist, um mit der Gipsstanze nicht die Haut zu verletzen.

Mein Resümee: Pflegestandards sind unabdingbar

Um die Patientin auf dem Extensionstisch nicht unnötig leiden zu

lassen, ist ein Fehler unterlaufen, der auch einen Mangel an Profes-

sionalität offenbart: In dem Wunsch, rasche Hilfe zu leisten, haben

wir dem Zustand der Patientin nicht genügend Rechnung getragen.

Die Hautfalte aufgrund ihres kachektischen Zustandes war geradezu

prädestiniert, einem Schnitt durch den Gips im Wege zu sein. Pflege-

standards, die das Risikomanagement miteinschließen, sind unab-

dingbar – müssen natürlich erfüllt sein und auch unter Druck greifen.

Sie fehlten damals vor 30 Jahren. Unser Druck war, wie so oft, ein

mehrfacher: Da war die Patientin in der Aufwachphase, die durch ihr

Kauen auf dem Tubus bereits Unbehagen signalisierte, der eigentlich

zuständige OP-Pfleger, der nicht greifbar war, die Erschöpfung seitens

des Personals einschließlich des Oberarztes und der Wunsch, schnell

zu helfen.

Was man damals vor über 30 Jahren lernte war, wie man etwas

korrekt tut. Was man nicht lernte, waren auf unterschiedliche Situa-

tionen angepasste Pflegestandards. Dass man zum Beispiel nach