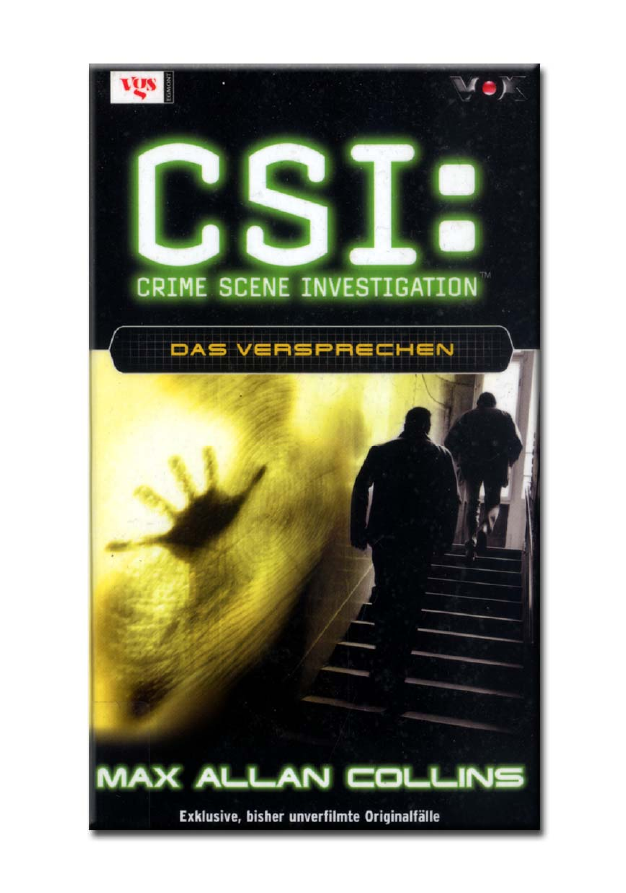

Max Allan Collins

CSI:

Das Versprechen

Aus dem Amerikanischen

von Antje Görnig

vgs

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der

Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische

Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.

Das Buch »CSI: Das Versprechen« entstand auf der Basis der

gleichnamigen Fernsehserie von Anthony E. Zuiker, ausge-

strahlt bei VOX.

© des VOX-Titel-Logos mit freundlicher Genehmigung

© 2005 CBS Broadcasting Inc. and Alliance Atlantis

Productions, Inc. CBS Broadcasting Inc. and Alliance Atlantis

Productions, Inc. are the authors of this program for the

purposes of copyright and other laws.

1. Auflage 2005

© der deutschsprachigen Ausgabe: Egmont vgs Verlagsgesell-

schaft mbH

Alle Rechte vorbehalten.

Lektorat: Katharina Tilemann

Produktion: Sandra Pennewitz

Umschlaggestaltung: Sens, Köln

Senderlogo: © VOX 2005

Titelfoto: © 2005 CBS Broadcasting Inc. and

Alliance Atlantis Productions, Inc.

Satz: Achim Münster, Köln

Druck: Clausen & Bosse, Leck

Printed in Germany

ISBN 3-8025-3472-7

www.vgs.de

Vor 10 Jahren hat ein Serienmörder Las Vegas un-

sicher gemacht, der nie gefasst werden konnte.

Jetzt setzt sich die bizarre Mordserie – die Opfer

werden alle stranguliert und verstümmelt – plötz-

lich fort. Die unermüdlichen Mitarbeiter vom CSI

Las Vegas vermuten, dass es sich um einen Nach-

ahmer handelt, da sich die neuen Morde in kleinen

Details von den alten unterscheiden. Dieser Ver-

dacht wird zur Gewissheit, als sich der Täter von

damals meldet und sich über die dilettantischen I-

mitationen seiner Morde beklagt. Die drehbuchhaft

schnörkellos erzählten CSI-Romane sind gewiss

kein literarisches Highlight; der vorliegende Band

mit seinem originellen Plot ist aber stimmig aufge-

baut und bis zur letzten Seite enorm spannend.

Für Terri und Rod – hübsch gebunden.

Ich möchte meinem Assistenten, dem Forensikexperten und

Co-Plotter Matthew V. Clemens danken,

der mich bei diesem Buch unterstützt hat.

M.A.C.

Der kluge Denker zieht das Unwahrscheinliche ebenso in

Betracht wie das Wahrscheinliche.

(R. Austin Freemans DR. JOHN THORNDYKE)

Nichts ist einfacher, als einen Menschen zu töten;

schwierig wird es, wenn man den Konsequenzen

zu entgehen versucht.

(Rex Stouts NERO WOLFE)

Die Panik brach über Marvin Sandred herein wie der kalte,

raue Wind aus den Bergen über die Wüste von Nevada.

Als er wieder zu sich kam, wurde ihm als Erstes seine abso-

lute Hilflosigkeit bewusst. Jemand riss ihm buchstäblich den

Arsch auf, und das Seil um seinen Hals drohte ihm die Luft

abzuschnüren. Sein Körper bebte und zuckte, wodurch die

Schlinge sich immer enger um seinen Hals legte und mit jeder

Sekunde fester zuzog.

Marvin schlug um sich und versuchte zugleich, seine At-

mung zu kontrollieren und gleichmäßig Luft zu holen. Er hatte

weder die Zeit, noch war er in der Verfassung, seine Lage

einzuschätzen. Er wusste nur, er war zu Hause, im Wohnzim-

mer seines kleinen Hauses im Norden von Las Vegas – und lag

bäuchlings auf dem Boden. Ihm taten sämtliche Knochen weh,

seine Lunge brannte und sein Widersacher saß rittlings auf

seinem Hinterteil. Die Schlinge schnürte ihm allmählich die

Luftröhre zu, und er rang japsend nach Atem.

Im Raum roch es nach seinem Schweiß, und das Seil schien

ebenso viel Druck auf seine Blase auszuüben wie auf seinen

Hals.

Das Schlimmste aber, die größte Demütigung, war seine

Nacktheit – man hatte ihm die Kleider vom Leib gerissen. Er

hatte größte Mühe, seinen Harndrang zu unterdrücken. Ihm

war kalt und heiß zugleich, er ruderte kraftlos mit den Armen,

kämpfte gegen das Ersticken und fragte sich, ob er seine Blase

nicht einfach entleeren sollte, um sich wenigstens von diesem

Schmerz zu befreien. Marvin Sandred erlebte ganz real, was

sich hinter einem abstrakten Begriff verbarg.

Terror.

Terror, dieses Wort, das täglich in den Nachrichten auf-

tauchte, war nichts Abstraktes, sondern eine sehr reale emotio-

nale und körperliche Erfahrung. Der reine Terror – Schmerz

und Hilflosigkeit und Angst und Verzweiflung – und, zu allem

Übel, Hoffnung. Er war immerhin noch am Leben. Er war

irgendwie in diese Sache hineingeraten, und er konnte wieder

herauskommen. Er konnte überleben…

Als es vorhin geklingelt hatte, war Marvin zur Tür gegan-

gen. Durch den Spion hatte er einen gut gekleideten Mann mit

einem schwarzen Anzug gesehen, der ein Zeuge Jehovas oder

ein Mormonenmissionar hätte sein können, aber diese Leute

traten immer paarweise auf, und der Mann an seiner Tür war

allein gewesen.

Marvin hatte schon vor langer Zeit gelernt, dass es in dieser

Welt vieles gab, worauf der Einzelne keinen Einfluss hatte.

Aber bei sich zu Hause war man König. Da musste man sich

nicht von Telefonwerbern und klinkenputzenden Vertretern

belästigen lassen. Wozu hatte er eigentlich das »Betteln und

Hausieren verboten«-Schild an seiner verdammten Tür?

Marvin sah in dem Mann vor seiner Tür einen von diesen

Störenfrieden, die es wagten, in seine Privatsphäre einzudrin-

gen, und so hatte er entrüstet die Tür aufgerissen, um dem Kerl

einen Tritt in den Hintern zu geben und ihn in die Wüste zu

jagen… aber er hatte kein einziges Wort sagen können, denn

alles lief ganz anders, und zwar entsetzlich und ganz schreck-

lich.

Ob man ihn unter Drogen gesetzt, ihm einen Faustschlag

verpasst oder ihm eins mit einem Schraubenschlüssel überge-

zogen hatte, wusste er nicht. Und vielleicht würde er es auch

nie erfahren. In diesem Moment lag er jedenfalls nackt auf dem

Boden, und der raue Teppich scheuerte an seinen Brustwarzen,

seinem stattlichen Bauch und den Genitalien, während sich die

Schlinge um seinen Hals immer mehr zuzog. Er hörte auf, um

sich zu schlagen und versuchte, das verdammte Seil zu lockern,

aber es gelang ihm einfach nicht, seine Finger drunterzuschie-

ben.

Der Angreifer hatte ihn in seiner Gewalt, und Marvin wuss-

te, dass die Entscheidung über sein Leben einzig von ihm ab-

hing.

Einen Hoffnungsschimmer gab es jedoch…

Marvin wusste, dass auf dem Beistelltisch ein Brieföffner

lag, unter der Morgenzeitung und einem Stapel Rechnungen.

An den musste er irgendwie herankommen. Unter großer Mühe

streckte er die linke Hand nach ihm aus, aber sein Arm war so

schwer, als lastete ein ganzer Kühlschrank darauf.

Augenblicklich schlug ihm sein Peiniger auf den Arm, und

Marvin hatte keine Kraft mehr, ihn noch einmal anzuheben.

Als das Atmen immer schwerer und das Überleben immer

unwahrscheinlicher wurde, kam ihm zwischen panischen Be-

freiungsversuchen in den Sinn, was für eine blöde Idee es

gewesen war, nach Las Vegas zu ziehen.

Dann fiel ihm seine Frau Annie ein: ihr hübsches Gesicht

und das Lächeln, das sie ihm so oft geschenkt hatte, bevor sie

ihn im vergangenen Jahr verlassen hatte.

Obwohl diese Gedanken nur kurz aufblitzten, waren sie von

nachhaltiger Wirkung: Marvin merkte, dass er seine Ex-Frau

immer noch vermisste. Er wünschte, er wäre so schlau gewe-

sen, in Eau Claire zu bleiben und seine Ehe zu kitten, statt sein

ganzes Leben wegzuwerfen und in die Stadt der Träume zu

ziehen…

Er war ein Idiot gewesen. Und er war immer noch einer.

Das war ihm klar, obwohl ihm die Luft abgedrückt wurde und

er vermutlich einen seiner letzten keuchenden Atemzüge tat…

Ein gottverdammter Idiot, der sich seine Rentenversicherung

hatte auszahlen lassen, der Annie vertrieben hatte und ein

neues Leben hatte beginnen wollen.

Marvin Sandred war an der Schwelle des Todes nicht der

Luxus einer längeren, gründlicheren Betrachtung seines Le-

bens und Scheiterns vergönnt. Viele Leute waren in die Stadt

der Träume gekommen, von Bugsy Siegel bis Howard Hughes,

von Liberace bis Penn und Teller.

Als ehemaliger stellvertretender Direktor von Eau Claire

Steelworks war Marvin Sandred einer von hunderttausenden

Träumern gewesen, die in die Neonoase gezogen waren; nicht

besuchsweise, sondern um dort zu leben.

Marvins Traum war vergleichsweise bescheiden gewesen,

jedoch ebenso unrealistisch wie der anderer Vegas-Träumer.

Als Annie in die Wechseljahre kam, setzte Marvins Midlife-

Crisis ein, und der Sechsundvierzigjährige hatte das Gefühl

gehabt, das Leben rinne ihm durch die Finger, er habe seine

Chancen nicht genutzt und seine Träume verraten, indem er

sein Leben lang danach getrachtet hatte, »das Richtige« zu tun.

Er hatte begonnen, sich Pokerturniere auf ESPN anzusehen,

dann hatte er selbst im Internet gespielt, bis seine Frau ein

Machtwort sprach, als er gerade begann, kleine Gewinne zu

machen. Danach hatte er mit einem Computerspiel für zehn

Dollar geübt und sich sehr gut geschlagen; so gut, dass er

schließlich beschloss, nach Las Vegas zu gehen, um professio-

nell Poker zu spielen.

Durch die Auszahlung seiner Rente hatte Marvin gerade ge-

nug Geld gehabt, um nach Vegas zu reisen und eine Anzahlung

für einen kleinen Bungalow zu leisten, der ein Neuanfang für

ihn und seine Frau – sie waren kinderlos – sein sollte. Für sie

war es jedoch das Ende gewesen.

Den Rest seines Geldes hatte Marvin in die Verwirklichung

seines Traums gesteckt, der nächste Amarillo Slim oder Doyle

Brunson zu werden. Der Traum hatte sich allerdings ziemlich

schnell zerschlagen, denn gegen den Computer hatte er viel

besser abgeschnitten als gegen Spieler aus echtem Schrot und

Korn. Nach zwei Turnieren nahm Sandred einen Job in der

Verkaufsabteilung einer Firma für Schweißgeräte an. Von

diesem Zeitpunkt an ging es mit seinem Traum bergab, und er

verspielte seine mageren Einkünfte regelmäßig im Casino beim

Texas Hold’em.

Dennoch hatte Marvin nicht aufgegeben, und der krankhafte

Optimismus eines Spielers war ihm erhalten geblieben bis zu

diesem Moment, in dem sein Traum von diesem verheerenden

Albtraum verschlungen wurde und sein Peiniger noch fester an

dem Seil zog…

Marvin spürte, wie sein Kopf schwer wurde. Er wäre auf

den Boden gesackt, aber das Seil um seinen Hals holte ihn

regelmäßig wieder hoch. Nur seine Stirn streifte in dem Auf

und Ab immer wieder über den rauen Teppich. Hinter seinen

Augenlidern sah er ein Feuerwerk bunter Lichter, und für

einen Moment war er in der Stadt, in der Glitzerschlucht, und

sah auf dem großen Monitor über der Straße Frank Sinatra,

der »Luck be a Lady« sang. Marvins Arme waren wie aus

Gummi, und seine Tränen vermischten sich mit Schweiß, als

sein Traum sich auflöste und sein Kopf von einem Albtraum

erfüllt wurde, der nicht enden würde, wenn er aufwachte,

sondern wenn er einschlief.

Für immer.

Und als die bunten Lichter schwanden und Finsternis über

ihn hereinbrach, sah Marvin Sandred Annie vor sich, die trau-

rig lächelnd den Kopf schüttelte, wie bei ihrem Abschied, und

sagte: »So ist das nun mal, Marvin. Des einen Traum ist des

anderen Albtraum.«

1

Der ehemals so adrette Norden von Las Vegas wurde allmäh-

lich immer schäbiger. Der Funkspruch mit dem Code 420 – die

Meldung eines Mordes – hatte nur ein Polizeifahrzeug nach

draußen gelockt. Hätte der Tatort auf dem Strip gelegen, wären

sämtliche Streifenwagen mit Blaulicht und Sirenen herbeige-

rast wie bei einem Präsidentenattentat. Aber dieser Polizeiwa-

gen parkte nun vor dem Bungalow, als wäre es das Zuhause

des Officers… und nicht der Schauplatz eines Mordes.

Aber es war ein Mord, der den Leiter des CSI der Las Vegas

Police, Gil Grissom, in dieses leicht verkommene Wohngebiet

führte, und das nicht zum ersten Mal. Noch konnte man nicht

von Gewohnheit sprechen, aber die Einsätze in dieser Gegend

nahmen eindeutig zu.

Grissom kam in das Viertel gerauscht wie der Todesengel –

wenn auch ein lässig gekleideter: Sonnenbrille, Poloshirt,

Hose, Schuhe, alles in schwarz. In sein dunkles, krauses Haar

mischten sich jedoch graue Strähnen. Und auch in den Bart,

den er sich wachsen ließ, um Zeit zu sparen – nur um festzu-

stellen, was für eine Last es war, ihn regelmäßig stutzen zu

müssen. Er hatte bestimmt schon zwanzig Mal mit dem Ge-

danken gespielt, sich das verdammte Ding wieder abzunehmen,

aber der erforderliche Zeitaufwand war ihm einfach zu groß.

Sein Leben war seine Arbeit, und seine Arbeit war der Tod.

Nick Stokes, der am Steuer saß, parkte den schwarzen Ta-

hoe des CSI hinter dem Streifenwagen. Kurz darauf traf War-

rick Brown mit dem anderen Tahoe ein. Grissom und Stokes

waren mit dem ersten Wagen vorausgefahren, während War-

rick seine CSI-Kolleginnen Catherine Willows und Sara Sidle

mitgebracht hatte.

Nick war als ehemalige College-Sportskanone gut gebaut,

hatte kurzes, dunkles Haar und meist ein unbeschwertes Lä-

cheln im Gesicht, das darüber hinwegtäuschen konnte, wie

ernst er seine Arbeit nahm. Der Spurenermittler mit dem mar-

kanten Kinn trug Jeans und ein T-Shirt mit dem aufgestickten

Abzeichen des Las Vegas Police Department.

Warrick war groß und schlank und wirkte meistens ziemlich

ernst, aber hin und wieder kam sein trockener Humor durch.

Mit seinem braunen T-Shirt, das er locker über der khakifarbe-

nen Hose trug, wirkte der schlaksige Schwarze noch lässiger

als Nick, aber Grissom wusste, dass die beiden jungen Männer

Biss hatten und ausgezeichnete Experten und engagierte Mitar-

beiter waren.

Sara Sidle macht einen resoluteren Eindruck als ihre männ-

lichen Teamkollegen. Sie trug ihr dunkles Haar schulterlang

und war mit ihrem ockerfarbenen T-Shirt und den braunen

Hosen wie immer bequem gekleidet. Dennoch war sie auf ihre

Art eine ebenso beeindruckende Erscheinung wie Catherine

Willows, eine Rothaarige mit den fein geschnittenen Zügen

eines Models und dem schlanken Körper einer Tänzerin. Trotz

ihres hellblauen Tops und den marineblauen Hosen sah sie aus,

als gehörte sie eigentlich auf die Bühne, obwohl mittlerweile

eine erstklassige Wissenschaftlerin aus ihr geworden war.

Grissoms Team hatte eigentlich immer die Nachtschicht,

doch seine Leute machten aus akutem Personalmangel Über-

stunden, um für die wegen Gerichtsterminen und Urlaub feh-

lenden Kollegen der Tagschicht einzuspringen. Normalerweise

tauchten sie ja mitten in der Nacht an einem Tatort auf, aber an

diesem trafen sie ein, als die Sommersonne bereits hoch am

wolkenlosen blauen Himmel stand. Die Hitze war trocken, aber

nicht drückend; eigentlich das schönste Urlaubswetter.

Grissom nahm seine Sonnenbrille ab und betrachtete den

Bungalow. Er war winzig und in einem für die Gegend recht

ordentlichen Zustand. Durch den kleinen Vorgarten mit einem

Fahnenmast führte ein rissiger Gehweg zur offen stehenden

Haustür. Es regte sich kein Lüftchen, und die beiden Fahnen –

eine von den Green Bay Packers, darüber die amerikanische –

hingen schlaff an dem Mast herunter. In der kiesbedeckten

Einfahrt neben dem Bungalow stand ein dunkelblauer Chevy

aus den frühen Neunzigern.

Obwohl links und rechts ebenfalls Wohnhäuser standen,

machte der Bungalow irgendwie einen einsamen, verlassenen

Eindruck auf Grissom. Auf dem Asphalt vor dem Grundstück

flirrte die Hitze, aber über dem Haus selbst lag etwas Trauri-

ges, Düsteres.

Als der CSI-Leiter aus dem Tahoe ausstieg, bemerkte er aus

den Augenwinkeln einen Ford, der gerade auf der anderen

Straßenseite anhielt. Er blieb stehen und drehte sich zu dem

Detective um, der aus dem Wagen stieg, einem hageren Kerl

von über einsneunzig in einem schlecht sitzenden grauen An-

zug: Bill Damon. Er war Ende zwanzig und seit fünf, sechs

Jahren beim Police Department von Nord Las Vegas. Vor

knapp einem Jahr war er zum Detective befördert worden.

Seine Hosen schienen immer ein paar Zentimeter zu kurz, und

in seine Jacken hätte er zweimal gepasst, aber Damon leistete

gute Arbeit. Obwohl ihm als Detective noch die Erfahrung

fehlte, war er ein guter Cop und trug das Herz am rechten

Fleck.

Nord Las Vegas hatte über hunderttausend Einwohner und

verfügte über ein eigenes Police Department. Die Spurener-

mittler der Las Vegas Police waren jedoch für den gesamten

Clark County zuständig und arbeiteten daher gelegentlich mit

Detectives aus anderen Departments zusammen. Grissom hatte

bereits bei mehreren Fällen mit Damon zu tun gehabt, aber

noch nie mit ihm als dem verantwortlichen Detective.

Der junge Polizist kam über die Straße auf Grissom zu und

streckte ihm die Hand entgegen – lange, schlanke Finger mit

dicken, knubbeligen Knöcheln. »Gil«, begrüßte er ihn. »Lange

nicht gesehen.«

»Allerdings«, entgegnete Grissom mit einem unverbindli-

chen Lächeln.

»Waren Sie schon drin?«

Der CSI-Leiter schüttelte den Kopf. »Bin gerade erst ge-

kommen. Wir wissen nur, dass es ein Code 420 war.«

Damon zuckte mit den Schultern. »So viel weiß ich auch.

Dann informieren wir uns am besten mal…«

»Gute Idee.«

Während Grissoms Leute ihre Ausrüstung aus den Fahrzeu-

gen luden, trat ein stämmiger, eher klein geratener Uniformier-

ter aus der Haustür. In der einen Hand hatte er einen Kugel-

schreiber, in der anderen ein Notizbuch. Auf seinem Namens-

schild stand LOGAN. Er war um die vierzig und hatte kurzes

Haar, in dem hier und da ein Hauch von Grau zu sehen war.

Mit seiner Größe hatte er so gerade eben noch die Vorausset-

zung für den Polizeidienst erfüllt. Der hoch aufgeschossene

Damon wirkte neben ihm wie ein Riese.

Logan nickte Grissom zu und begrüßte dann den Detective

aus seinem Department. »Hey, Bill.«

»Hey, Henry«, sagte Damon.

Damit war der Smalltalk beendet.

Logan wies auf den Bungalow. »Eine wirklich scheußliche

Sache! Ein Mann wurde in seinem Wohnzimmer ermordet –

und es sieht alles andere als gemütlich da drin aus.«

»Waren Sie schon im Haus?«, fragte Grissom alarmiert.

Logan nickte und zuckte mit den Schultern. »Aber keine

Sorge, die Beweisspuren sind alle noch da, und zwar in rauen

Mengen. Ich habe lediglich das Haus kontrolliert und mich

davon überzeugt, dass der Mörder weg ist. Er ist auf demselben

Weg raus, wie er reingekommen ist.«

»Gut«, sagte Grissom und studierte den Bungalow erneut.

Kein Fliegengitter, und die Haustür stand sperrangelweit of-

fen.

»Haben Sie die Tür aufgemacht, Officer Logan?«, fragte er.

»Nein, zum Teufel! Sehe ich etwa aus wie…«

»Haben Sie das schon mal gemacht, den Tatort eines Mor-

des gesichert?«

»Im Laufe der Jahre habe ich schon jede Menge Leichen

gehabt. Und diesen Toten hier kann man wahrhaftig nicht

übersehen – der Typ liegt mitten im Weg, wenn man herein-

kommt, und ist tot wie Scheiße.«

Grissoms Lächeln schwand. »Officer, wie viele Mordopfer

Sie auch in der Sammlung haben, der Tote verdient auf jeden

Fall mehr Respekt!«

Logan sah ihn an, als käme Grissom von einem anderen

Planeten.

»Sind Sie sicher, dass er tot ist?«, fragte ihn jetzt Damon.

Logan bedachte den Detective mit einem leicht herablassen-

den Blick. »Hey, ich mache das schon ziemlich lange, Bill.

Wie ich sagte, der Typ ist tot wie… man nur sein kann – sonst

hätte ich doch einen Krankenwagen angefordert, und er wäre

schon längst abtransportiert worden. Sehen Sie ihn sich selbst

an!«

Aber Grissom wollte noch mehr Hintergrundinformationen.

»Wer hat den Mord denn gemeldet?«

»Die Nachbarin«, antwortete der Officer und wies mit dem

Daumen über seine Schulter. »Sie ging zum Briefkasten, um

ihre Post zu holen…« Er zeigte auf die Briefkästen, die entlang

des Gehsteigs aufgestellt waren. »Dabei sah sie zufällig die Tür

offen stehen. Der Mann, der in dem Bungalow wohnt…« er

schaute in sein Notizbuch »… der hier gewohnt hat, Marvin

Sandred, hat tagsüber meistens gearbeitet. Als die Nachbarin,

die übrigens…«, Logan sah erneut in sein Notizbuch, »…

Tammy Hinton heißt, also, als sie die offene Tür sah, wurde sie

misstrauisch und ging nachsehen. Als sie die Leiche entdeckte,

hat sie uns sofort angerufen.«

»Und sie sagte, es ist Sandred?«, hakte Grissom nach.

»Ja.«

»Wir sollten mit ihr reden.«

»Ja«, sagte Damon, und es klang, als wolle er die anderen

und sich selbst daran erinnern, wer für diesen Fall zuständig

war. »Wir sollten umgehend mit ihr reden!«

»Ich kann das übernehmen«, sagte Logan. »Ich bin mir al-

lerdings nicht sicher, wie viel sie im Moment erzählen kann.

Sie stand ziemlich unter Schock. Deshalb habe ich sie auch

nach Hause geschickt. Sonst noch was?«

»Nein, Henry«, sagte Damon. »Vielen Dank.«

Logan sah Grissom stirnrunzelnd an. »Bei allem Respekt,

Dr. Grissom – ich weiß, wer Sie sind; das weiß jeder –, aber

ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir gegenüber nicht so

überheblich wären!«

»Dann sagen Sie nicht ›tot wie Scheiße‹, wenn Sie über

Mordopfer sprechen«, entgegnete Grissom ungerührt.

Logans Entrüstung schwand, und er sah Grissom verlegen

an. »Ja, okay, verstanden. Kein Schaden, kein Foul?«

»Noch nicht«, sagte Grissom.

Als Logan zum Nachbarhaus rüberging, fragte Damon.

»Wollen Sie loslegen?«

»Ja.«

Grissom ging, gefolgt von den Kollegen und dem Cop, auf

das Haus zu. »Nick, du übernimmst die Rückseite«, sagte er

über die Schulter. »Und du, Warrick, kümmerst dich um den

Vorgarten.«

»Wird gemacht, Gil«, entgegnete Nick.

Warrick nickte nur.

Während die beiden sich entfernten, ging Grissom mit Ca-

therine und Sara – und Detective Damon im Schlepptau – die

Stufen zur Haustür hoch und blieb davor stehen.

»Sara«, sagte er, während sie sich die Latexhandschuhe ü-

berstreiften, »sieh nach, ob es an der Klingel Fingerabdrücke

gibt.«

Sie nickte und trat zur Seite. Wie die anderen CSI-Kollegen

hatte auch sie ihren Koffer mitgebracht, den sie nun abstellte,

um sich ans Werk zu machen.

Grissom ging mit Catherine ins Haus, während Damon auf

der Veranda blieb und Sara bei der Arbeit zusah. Er versuchte,

Konversation zu machen, aber die Spurenermittlerin war nicht

zum Plaudern aufgelegt.

Im Haus war es dunkel; die Vorhänge waren zugezogen, und es

brannte nirgends Licht. Dennoch erkannte Grissom, dass das

Wohnzimmer sich rechts von ihm befand. Die Küche lag hinter

dem Durchgang am Ende des Flurs, und vom Wohnzimmer

führte ein weiterer Flur zu Schlafzimmern und Bad.

Catherine knipste ihre Taschenlampe an, denn das Licht

konnten sie erst einschalten, wenn sämtliche Schalter auf Fin-

gerabdrücke überprüft waren. Sie leuchtete in die Flure, dann

auf die Leiche, die rechts von ihnen lag.

Im Wohnzimmer roch es nach Tod, speziell nach Schweiß,

Urin und Exkrementen. Mit seinem spärlichen Mobiliar – ein

Sofa, ein Couchtisch und ein Fernseher in der gegenüberlie-

genden Ecke sowie ein paar Beistelltische – wirkte das Haus

von innen genauso einsam und verlassen wie von außen. Auf

dem Couchtisch lagen Zeitungen, eine Hand voll Briefe und

ein paar Fastfood-Schachteln. Ansonsten war alles ordentlich

und sauber – wenn man von der Leiche absah, die mitten im

Zimmer lag.

Als Erstes fiel Grissom die Blutlache ins Auge, die sich um

die verstümmelte Hand des Opfers gebildet hatte. Er holte

seine Taschenlampe heraus und leuchtete den Boden ab, aber

von dem abgeschnittenen Zeigefinger fehlte jede Spur. Viel-

leicht hatte ihn der Mörder als Andenken mitgenommen. »Ich

kümmere mich um die Leiche«, sagte Grissom zu Catherine.

»Du übernimmst den Rest des Hauses.«

Catherine warf einen Blick auf das Opfer. »Er gehört dir…

Seinen Tod hatte er sich wohl auch etwas anders vorgestellt.«

»Hier lässt sich doch bestimmt etwas finden«, sagte Gris-

som, ohne auf ihre Bemerkung weiter einzugehen, während er

den Boden um die Leiche ausleuchtete.

Catherine zog spöttisch eine Augenbraue hoch. »Glaubst

du?«

Sie wandte sich zum Gehen, als Detective Damon endlich

ebenfalls den Weg ins Haus fand. Er blieb wie angewurzelt

stehen, als er den Gestank bemerkte, und hielt sich rasch die

Nase zu. »Wow, also, das ist ja grässlich!«

»Das Opfer hat sich beim Eintritt des Todes entleert«, erläu-

terte Grissom sachlich.

Zwischen den gespreizten Beinen des Toten schwamm Kot

in einer Urinlache. Grissom hatte sich längst an solche Dinge

gewöhnt. Was ihm am meisten zu schaffen machte, war, dass

der strenge Geruch möglicherweise andere subtilere, wichtige-

re Gerüche überdeckte.

»Ich fange in der Küche an«, rief Catherine vom Flur aus

und verschwand mit ihrem Koffer.

Dem Detective wich die Farbe aus dem Gesicht; vielleicht

war das Wort »Küche« in diesem Zusammenhang zu viel für

ihn gewesen.

»Brauchen Sie mich hier?«, fragte er und schluckte hörbar.

»Sie sind uns nur im Weg«, entgegnete Grissom.

»Ich meine, das ist eigentlich mein Tatort…«

Grissom sah ihn bestimmt an. »Nein, es ist meiner. Lassen

Sie mich meine Arbeit tun, dann reden wir… Draußen.«

Dem Detective lag im Moment nicht besonders viel daran,

die Diskussion fortzusetzen, und er verließ fluchtartig das

Haus.

Grissom richtete seine Aufmerksamkeit jetzt auf die Leiche

selbst und verschaffte sich einen ersten Überblick.

Ein weißer Mann, schätzungsweise zwischen fünfundvierzig

und fünfzig. Das Opfer war nackt, hatte ein Seil um den Hals

und lag auf dem Bauch. Der Zeigefinger der rechten Hand war

abgetrennt und allem Anschein nach vom Tatort entfernt wor-

den. Der Kopf des Opfers war zur Seite gedreht, und Grissom

entdeckte einen ersten aufschlussreichen Hinweis: Der Mund

des Toten war mit knallrotem Lippenstift beschmiert.

Der M. O. der Modus Operandi, war für den CSI bei jedem

Mord ein wichtiger Aspekt, aber nur selten setzte ein Mörder

so ein deutliches Zeichen wie in diesem Fall. Dem sonst so

abgeklärten Grissom lief es kalt über den Rücken, aber das

hatte nichts mit Angst oder Abscheu zu tun – ihm war nur klar

geworden, dass er jemanden anrufen musste. Diese Sache

betraf einen alten Kollegen.

Aber wie es seine Art war, beschloss er, zuerst seine Arbeit

zu Ende zu machen. Das Opfer war vermutlich erdrosselt

worden, aber Grissom hütete sich, mehr als nur eine Arbeits-

hypothese daraus zu machen. Er würde das Urteil des Coroners

zu der Todesursache abwarten.

Er nahm seine Kamera aus dem Stahlkoffer und begann zu

fotografieren. Erst das Zimmer, dann die Leiche, schließlich

Nahaufnahmen von dem Toten. Es dauerte eine Weile, aber er

hatte vor langer Zeit gelernt, Geduld zu haben. Und obwohl

ihm vieles durch den Kopf ging, handelte er wie immer nach

dem Motto »schnell, aber nicht übereilt«. Er verdrängte erst

einmal den Anruf, den er zu machen hatte, und fuhr mit der

Bestandsaufnahme fort.

Nach einer Weile kam Sara in den Raum. Im Unterschied zu

Detective Damon reagierte sie überhaupt nicht auf das, was ein

Laie als Gestank bezeichnen würde, denn als professionelle

Spurenermittlerin war sie auf so etwas gefasst. »Einen unvoll-

ständigen Abdruck habe ich am Klingelknopf gefunden und

weitere am Türgriff.«

»Immerhin ein Anfang«, bemerkte Grissom.

»Wo ist Catherine?«

Grissom sah sie an und grinste verschmitzt. »Frauen gehö-

ren in die Küche.«

Sara lachte spöttisch. »Träum weiter… Das hier, das ist ein

ganz spezieller Fall, nicht wahr?«

»In der Tat.«

»Kannst du denn irgendetwas mit dem M. O. anfangen,

Grissom?«

»Das hier spricht eine deutliche Sprache«, entgegnete er und

wies mit dem Kopf auf den Toten, ohne weitere Erklärungen

zu geben.

Die erwartete Sara auch nicht. Statt nachzuhaken sagte sie:

»Okay, dann gehe ich nach nebenan zu unserem Detective und

dem Officer. Sie befragen die Nachbarin, und ich würde mir

gern ihre Fingerabdrücke holen, für den Abgleich. Der unvoll-

ständige Abdruck auf dem Klingelknopf könnte von ihr sein.«

»Möglich. Dann mach das!«

»Die Art und Weise ist einfach nie schön, oder?«

»Was meinst du?«

»Ermordet zu werden.«

»Nein«, entgegnete Grissom. »Aber das hier scheint mir ei-

ne der unschönsten Möglichkeiten zu sein.«

»Allerdings«, meinte sie und ging nach draußen.

Grissom war erfreut darüber, wie unbeeindruckt Sara sich

vom Anblick des Tatorts gezeigt hatte, und lächelte in sich

hinein. Er hatte Sara persönlich ausgewählt, als eine junge CSI-

Kollegin im Dienst getötet wurde und ein Ersatz gefunden

werden musste. Weil sie sich als ausgezeichnete Studentin in

seinen Seminaren hervorgetan und ihn beeindruckt hatte, war

sie seine erste Wahl für diesen Job gewesen. Und sie hatte ihn

nicht enttäuscht.

Von sich selbst hingegen war er manchmal enttäuscht, denn

es hatte Zeiten gegeben, in denen seine Zuneigung zu der

intelligenten jungen Frau über das Berufliche hinauszugehen

gedroht hatte.

Aber diese Grenze wollte Gil Grissom nicht überschreiten.

Der CSI-Leiter wandte sich wieder der Leiche zu. Als er ei-

ne kleine Lache auf dem Rücken des Opfers entdeckte, beugte

er sich vor, um die Flüssigkeit genauer in Augenschein zu

nehmen. Schau an!, dachte er und machte ein Foto von dem

Spermafleck. Dann legte er die Kamera zur Seite und nahm

einen Abstrich für den späteren DNS-Test. Irgendetwas störte

ihn jedoch an diesem Fleck, obwohl Spermaspuren durchaus zu

dem Modus Operandi gehörten, den er hier wiederzuerkennen

glaubte.

Dann ging ihm ein Licht auf: Das Sperma sollte suggerieren,

der Mörder habe auf den Rücken des Opfers masturbiert, aber

es gab keine Spritzer, sondern nur eine kleine, saubere Lache.

Es wurde gezielt auf dem Rücken platziert!, dachte Grissom

mit einem grimmigen Lächeln.

Hätte der Mörder bei der Tat in seinem perversen Rausch

wirklich auf das Opfer ejakuliert, hätte es wohl nicht nur eine

einzige kleine Lache gegeben. Höchstwahrscheinlich wären

mehrere Spritzer und Tröpfchen auf dem Rücken zu finden

gewesen.

Grissom tütete die Spermaprobe ein, fotografierte zu Ende,

nahm einen Abstrich von dem Blut auf dem Teppich und such-

te die Leiche weiter nach Beweisspuren ab. Doch er fand

nichts. Als Letztes entfernte er vorsichtig das Seil vom Hals

des Opfers und packte es ebenfalls in einen der Plastikbeutel

zur Sicherung von Beweismaterial. Dann zog er sein Handy

aus der Tasche und drückte eine Schnellwahltaste.

Nach dem zweiten Klingeln meldete sich eine schroffe

Stimme. »Jim Brass.«

»Ich habe etwas, das Sie sich ansehen müssen«, sagte Gris-

som, ohne ihn zu begrüßen. »Es ist zwar nicht Ihr Zuständig-

keitsbereich, aber die Sache dürfte Sie interessieren.«

»Sehr schön, Gil, aber haben Sie es nicht gehört? Ich habe

Urlaub!«

»Sie wollen wirklich mal so richtig relaxen, was?«

Schweigen. Nein, kein Schweigen: Gewieft, wie er war,

nahm Grissom ein leises Seufzen wahr…

»Sie wissen es doch genauso gut wie ich«, entgegnete der

Captain des Morddezernats. »Ich langweile mich zu Tode.«

»Wenn man nur für seine Arbeit lebt, sollte man sich ein

schönes Hobby suchen.«

»Was denn? Insektensammeln oder so? Gil, sagen Sie

schon, um was geht es?«

»Um eine alte, üble Geschichte – wir haben allerdings da-

mals noch nicht zusammengearbeitet… Es war noch vor unse-

rer Zeit.«

»Wovon reden Sie?«

»Von dem Fall, den man nie vergisst – von Ihrem alle-

rersten!«

In der langen Pause, die nun folgte, war kein Seufzen zu hö-

ren. Nicht einmal ein Atemzug. Nur eisernes Schweigen. Dann:

»Sie meinen aber nicht meinen ersten Fall in Jersey, oder?«

»Nein, ich habe hier einen Mord in Nord Las Vegas, der

mich sehr an Ihren anderen ersten Fall erinnert.«

»Du lieber Himmel! Wo sind Sie?«

»Wir haben gerade erst angefangen.«

»Ich meine die Adresse!«

»Oh«, machte Grissom und gab sie ihm durch.

»Zwanzig Minuten«, sagte Brass und beendete das Ge-

spräch.

Er schaffte es jedoch in fünfzehn. Durch die offene Tür sah

Grissom den Wagen des Captain vorfahren. Brass stieg aus und

schritt quer über den Rasen, wie ein Mann, der eine Mission

hat. Und die hatte er in der Tat, wie Grissom vermutete.

Der stämmige Kollege mit den traurigen Augen, der sonst

bei jedem Wetter Jackett und Krawatte trug, erschien heute in

Jeans und einem blauen Hemd mit offenem Kragen.

Officer Logan ging nach draußen, um Brass auf der Veranda

abzufangen, weil er ihn für einen Zivilisten hielt. Der Krimi-

nalbeamte zeigte ihm seine Marke, aber Logan ließ sich davon

nicht beeindrucken.

»Was führt Sie denn in unsere Gefilde, Captain?«

Grissom streckte den Kopf aus der Tür und rief: »Er gehört

zu mir, Officer! Schon in Ordnung!«

Logan wollte offenbar nicht noch einmal mit Grissom an-

einander geraten und ließ Brass seufzend passieren.

»Sie hätten ihm sagen können, dass ich komme«, beschwer-

te sich Brass.

»Ja, ich arbeite noch an meinen sozialen Fähigkeiten«, ent-

gegnete Grissom.

»Tatsächlich? Und wie kommen Sie voran?«

Grissom zuckte nur mit den Schultern und trat zurück, damit

Brass sich die Leiche ansehen konnte.

Er warf nur einen Blick darauf, machte große Augen und

schüttelte den Kopf. Die Farbe wich aus seinem Gesicht. »Al-

so, das ist doch…«

»Ist es CASt?«, fragte Grissom.

In diesem Augenblick kam Catherine aus der Küche zurück.

»Außer schmutzigem Geschirr habe ich da nichts gefunden…«

Als sie Brass sah, blieb sie wie angewurzelt stehen. »Sie sind

nicht im Urlaub?«

Brass nickte ihr zu. »Nicht mehr.« Dann sah er Grissom an.

»Also, das sieht allerdings nach einer Tat von CASt aus…«

»Cast?«, fragte Catherine und trat dazu. Sie hatten den To-

ten jetzt zu dritt umstellt, aber weglaufen konnte er ohnehin

nicht mehr.

Brass schloss die Augen und fasste sich mit Daumen und

Mittelfinger der rechten Hand an die Nasenwurzel. »Sie ken-

nen den Fall vermutlich nicht… vielleicht waren Sie damals

noch im Labor, keine Ahnung.«

Catherine sah Grissom eindringlich an. Hilfe!, schien ihr

Blick zu sagen. Grissom zuckte natürlich nur mit den Schul-

tern.

»Aber ich bin mir sicher, dass Sie davon gehört haben. Es

war mein erster Fall hier. Er wurde nie gelöst. Die Presse hat

ausführlich darüber berichtet. Der schlimmste Serienkiller in

der Geschichte von Las Vegas. Der zuständige Cop wurde als

unfähiger Trottel aus New Jersey beschimpft. Kommt Ihnen

das irgendwie bekannt vor?«

»Die Polizei wurde übel von der Presse verspottet«, sagte

Catherine nickend und dachte laut nach. »Es ist eine Abkür-

zung… C, A, S, t.«

»Das steht für Capture, Afflict and Strangle«, erklärte Gris-

som. »Überwältigen, quälen und strangulieren. So hatte sich

der Täter selbst genannt.«

»Ich habe damals ein paar Laboruntersuchungen für den Fall

gemacht«, sagte Catherine. »Da war ich auch schon in der

Nachtschicht. Aber es war ein Fall von der Tagschicht, oder?«

»Ja, es ist schon zehn, elf Jahre her.« Brass rieb sich die

Stirn. »Ich war gerade erst aus dem Osten hierher versetzt

worden und stand immer noch unter Schock wegen meiner…

Scheidung. Ich kannte mich noch nicht so gut in der Szene von

Vegas aus…«

»Ich kann mich nur noch sehr verschwommen an den Fall

erinnern«, räumte Catherine ein. »Und eher an die Berichter-

stattung in den Medien als an irgendetwas Dienstliches.«

»Die Medien waren ziemlich hinter der Sache her«, sagte

Grissom, »aber damals konnten wir das noch besser kontrollie-

ren. Und zum Glück hat die Sache keine weiten Kreise gezo-

gen.«

»Ja, wir haben uns so bedeckt gehalten, wie es ging. Mein

Partner Vince Champlain wollte keinen Staub aufwirbeln.«

»Guter Ansatz«, bemerkte Catherine. »Ich wünschte, das

würde uns auch heute immer gelingen.«

»Vince war der verantwortliche Detective«, fuhr Brass fort.

»Je mehr wir an die Presse weitergeben, dachte er, desto mehr

Spinner tauchen auf, mit denen wir uns herumschlagen müssen.

Das alte Lied. Und trotzdem hatten wir mehr als genug davon.

Wir hatten bestimmt zwanzig verschiedene Bekenner.«

»Und keiner von ihnen war der Richtige?«, fragte Catherine.

Brass schüttelte den Kopf. »Nein, alles nur die üblichen

Verrückten. Notorische Bekenner eben.«

»Aber irgendetwas hatten Sie doch in der Hand, oder?«,

fragte Catherine.

Brass lächelte geknickt und sah sie an. »Die Opfer, die hat-

ten wir. Fünf Tote, alle männlich, alle weiß, alle im mittleren

Alter und alle eher von der stämmigen Sorte…«

Wie aufs Stichwort schauten er und die beiden Spurener-

mittler gleichzeitig auf die Leiche.

»… Und alle mit einem laufenden Palstek erdrosselt.«

Catherine runzelte die Stirn. »Und was genau ist das?«

»Eine Schlinge, ein Laufknoten«, erklärte Grissom. »Je

nachdem, an welchem Ende des Seils man zieht, schließt sich

die Schlinge. Es ist ein klassischer Lassoknoten.«

Catherine sah Brass an. »Gab es denn damals auch echte

Verdächtige?«

»Am Anfang jede Menge, aber dann haben wir uns auf drei

konzentriert«, entgegnete Brass. »Einer gefiel mir besonders

gut, ein anderer gefiel Vince, und es gab noch einen dritten, der

ganz brauchbar schien, obwohl keiner von uns glaubte, dass er

die Morde begangen hatte.«

Grissom zeigte auf die Leiche. »Ich finde, wir sollten in die-

sem Fall vorgehen wie bei jeder anderen Ermittlung auch.«

Brass nickte. »Soll ich zuerst mal die Verdächtigen von da-

mals unter die Lupe nehmen?«, fragte er.

Grissom taxierte ihn mit prüfendem Blick. »Zuerst noch ei-

ne Frage.«

»Dann die Antwort.«

»Sollten Sie überhaupt an diesem Fall arbeiten?«

»Sollte ich nicht?«, entgegnete Brass mit leicht erhobener

Stimme.

»Jim«, sagte Catherine, »Sie schleppen diese Sache schon

ziemlich lange mit sich herum. Objektivität…«

»Darauf scheiße ich!«, platzte Brass heraus, aber dann

merkte man, dass ihm der Ausbruch peinlich war.

Grissom sah ihn eindringlich an. »Sie wollen also einen auf

Captain Ahab machen?«

»Sagen wir einfach«, entgegnete Brass, »ich will das

Schwein kriegen.«

»Aha«, machte Grissom vielsagend.

»Und…«, fuhr Brass fort, dann schluckte er und wurde wie-

der leiser, »… wir werden, wie Sie sagten, vorgehen wie bei

jeder anderen Mordermittlung auch.«

Grissom sah Catherine an. Sie lächelte skeptisch.

»Kommen Sie schon«, versuchte Brass sie zu überreden.

»Sie haben mich doch im Auge. Sie werden mir helfen…«

»Objektiv zu bleiben?«, warf Catherine ein. »Halten Sie das

für eine gute Idee, Jim?«, sagte sie, aber ihre Frage war eigent-

lich an Grissom gerichtet.

Grissom ging nicht darauf ein. »Besteht Ihrer Meinung nach

die Möglichkeit, dass der Tote hier nur zufällig aussieht wie

die ›Ge-CASt-eten‹ von damals?«

»So hat die Presse die Opfer genannt, nicht wahr?«

»Ja, und es ist kein Zufall.« Brass zeigte auf die Leiche.

»Wenn das hier nicht die Handschrift des Kerls von damals

trägt, dann muss es einen Nachahmungstäter geben, der sich

ziemlich gut mit der Materie auskennt.«

»Wieso?«, fragte Catherine.

Brass zuckte mit den Schultern. »Wenn es ein Nachahmer

ist, weiß er mehr, als damals in den Zeitungen stand.«

»Sie haben Fakten zurückgehalten, damit Sie die falschen

Bekenner aussortieren konnten. Natürlich!«, sagte Catherine

nickend.

»Ob hier die Vergangenheit grüßen lässt oder ein Vertu-

schungskünstler von heute, wir werden jede Hilfe brauchen, die

wir kriegen können«, bemerkte Grissom.

Catherine seufzte. »Alt oder neu – es ist auf jeden Fall ein

heimtückischer Killer.«

»Können Sie sich die Leiche mal genauer ansehen, Jim? Sie

sind hier der Experte.«

Brass hockte sich neben den Toten und studierte ihn einge-

hend. Dann erhob er sich wieder. »So gern ich den alten Fall

auch noch mal aufrollen würde«, sagte er bedächtig, »aber hier

handelt es sich wohl eher um einen Nachahmungstäter.«

Grissom und Catherine sahen sich an.

»Warum?«, fragte Grissom.

»Das Ganze sieht inszeniert aus. Und vor allem gibt es nicht

genug Blut.«

Catherine betrachtete den Blutfleck auf dem Teppich. »Wie-

so?«

»An den fünf Tatorten von damals«, erklärte Brass, »waren

jede Menge Blutspritzer. Hier gibt es gar keine.«

»Blutspritzer«, wiederholte Catherine zufrieden, denn das

war ihr Spezialgebiet. »Den damaligen Opfern wurde der

Finger abgeschnitten, bevor sie getötet wurden?«

»Ja«, sagte Brass und freute sich über ihre rasche Auffas-

sungsgabe.

»In diesem Fall wurde der Finger aber anscheinend

postmortal abgetrennt. Hätte das Opfer noch gelebt, gäbe es

Spritzer auf dem Boden, und er hätte vermutlich mit der ver-

stümmelten Hand herumgefuchtelt, wodurch das Blut noch

weiter gespritzt wäre.«

»Richtig«, sagte Brass mit einem Nicken. »Und mit dieser

Spermalache auf dem Rücken des Opfers stimmt was nicht…«

Grissom brachte jetzt seine Theorie zu diesem Aspekt vor.

»Ejakulat am Tatort ist immer eine heikle Sache«, sagte er am

Ende seiner Ausführungen. »Man muss die Position des Opfers

berücksichtigen und die Körperstellung des Täters, aber das

hier sieht aus wie absichtlich platziert.«

»Wie bei einer Bottleparty«, bemerkte Catherine.

Brass und Grissom sahen sie verdutzt an.

Sie zog die Augenbrauen hoch. »Jeder bringt sein eigenes

Sperma mit! Der Täter hat die Probe von zu Hause mitge-

bracht. Oder vielleicht war es eine Frau, dann blieb ihr gar

nichts anderes übrig…«

»So oder so, das ergibt Sinn«, sagte Brass. »Ein Nachahmer

inszeniert ein Verbrechen ganz kalt, während die echten Morde

aus Leidenschaft verübt werden: von einem Killer, der… auf so

etwas abfährt.«

»Ganz genau«, bemerkte Grissom. »Dennoch, dieser Mord

kommt den Originalen von damals ziemlich nah, nicht wahr?«

»Ja«, meinte Brass. »Abgesehen von den eben erwähnten

Details schon.«

»Bei einem Nachahmungstäter ist der Kreis der Verdächti-

gen ziemlich klein«, bemerkte Grissom. »Wer hatte so genaue

Informationen über diese Morde?«

Der Captain dachte nach. »Nun, der Mörder natürlich… die

mit dem Fall befassten Cops, wir selbst… und ein paar Zei-

tungsreporter.«

»Wer genau?«, fragte Catherine.

»Zwei Kriminalreporter, die für den Las Vegas Banner ar-

beiten – Perry Bell und David Paquette. Sie bekamen seinerzeit

diese Schmähbriefe von CASt. Und sie haben zusammen ein

Taschenbuch über den Fall veröffentlicht.«

»Ist Paquette nicht Redakteur beim Banner?«, hakte Cathe-

rine nach.

»Inzwischen, ja. Paquette hat eindeutig mehr von dem Er-

folg des Buches profitiert, denn er bekam bald darauf den

Redakteursposten. Aber schließlich erhielt Bell immerhin eine

eigene Kolumne.«

Die beiden CSI-Mitarbeiter nickten. Bell und seine Krimi-

nalkolumne waren den meisten bei der Las Vegas Police ein

Begriff. Grissom fand zwar nicht, dass er ein besonders guter

Autor war, aber das waren Walter Winchell und Larry King

auch nicht. Dafür stand Bell in dem Ruf, besonders ehrlich zu

sein, und man sagte ihm nach, dass er nie seine Quellen verriet

und niemanden hinterging, was ausschlaggebend dafür war,

dass er bei den Polizisten nach wie vor angesehen war. Wenn

ein Cop Bell etwas unter vier Augen mitteilte, behielt der

Kolumnist es für sich, bis der Beamte ihm die Erlaubnis gab, es

zu drucken.

»Dann sollte ich mich wohl mal mit den Pressefritzen unter-

halten«, sagte Brass.

Catherine zeigte auf die grotesk anmutende Leiche. »Glau-

ben Sie, Paquette oder Bell wären zu so etwas fähig?«

Brass zuckte mit den Schultern. »Gacy war Clown, Bundy

Jurastudent, und Juan Corona hat Leiharbeiter an Farmer ver-

mittelt und zwei Dutzend Leute aus Jux und Profitgier umge-

bracht. Schwer zu beurteilen, wozu Menschen fähig sind. Aber

eines weiß ich: Wenn wir bei diesem Fall vorgehen wie bei

jeder anderen Mordermittlung, dann sind Perry Bell und Dave

Paquette Verdächtige… und ich muss mit ihnen reden.«

Sie verließen das Wohnzimmer und trafen sich mit den an-

deren Cops und Spurenermittlern vor dem Haus, während die

Sanitäter hineingingen, um die Leiche zu holen.

Damon wirkte verärgert, als er Brass sah. »Was machen Sie

denn hier, Jim?«

Brass wollte etwas erwidern, aber Grissom schaltete sich

vermittelnd ein. »Ich habe ihn dazugeholt«, sagte er. »Als

Berater. Er hat vor Jahren einen ganz ähnlichen Fall bearbei-

tet.«

»Wie ähnlich?«, fragte Damon.

»Sehr«, entgegnete Grissom. »Genau dasselbe.«

»Auch ein Mord?«

»Mehrere Morde«, erklärte Brass. »Ein Serienkiller.«

»Ich bitte Sie!«, fuhr Damon auf. »Sind wir hier im Kino,

oder was?«

»Haben Sie hier in Nord Las Vegas etwa öfter männliche

Leichen mit Lippenstift im Gesicht und Sperma auf dem Rü-

cken?«

Damon öffnete den Mund, aber es kam kein Ton heraus.

»Der Täter nennt sich CASt«, fügte Grissom hinzu.

Damon sah ihn perplex an. Nach einer langen Pause

schluckte er. »Heilige Scheiße… an den erinnere ich mich.

Es stand in der Zeitung, als ich noch am College war! Ver-

dammt… glauben Sie etwa, er war es?«

Grissom und Brass sahen sich an, dann zuckte der CSI-

Leiter mit den Schultern. »Wir wissen es nicht. Er war seit

etwa elf Jahren nicht mehr aktiv. Wir werden sehen.«

»Sie arbeiten natürlich eng mit mir zusammen«, sagte Da-

mon. »Ich meine, es ist mein Fall.«

Brass wollte antworten, aber Grissom kam ihm erneut zu-

vor. »Selbstverständlich.«

»Nun… dann, also gut.« Damon nickte, stemmte die Hände

in die Hüften und plusterte sich ein wenig auf. »Freut mich,

dass wir uns verstanden haben. Gut.«

Grissom drehte sich zu seinen Leuten um. »Und?«

»Im Hinterhof war nichts von Belang«, entgegnete Nick.

»Der Vorgarten scheint auch sauber zu sein«, fügte Warrick

hinzu. »Ich habe einen unvollständigen Schuhabdruck, aber das

muss nichts bedeuten.«

»Muss nicht, kann aber«, erwiderte Grissom.

»Kann aber«, bestätigte Warrick grinsend.

»Ich habe die Fingerabdrücke von der Nachbarin«, sagte Sa-

ra. »Aber sie behauptet, sie hat die Klingel und den Türgriff

nicht angerührt. Sie hat nur in den Flur geschaut, die ›schreck-

liche Sache‹ gesehen und sofort die Polizei angerufen.«

Auf Grissoms Gesicht erschien ein kleines Lächeln. »Finge-

rabdrücke, Schuhabdruckspuren, DNS-Proben… Wir haben

schon mit weniger angefangen. Und wir haben einen M. O. der

an vergangene Morde erinnert. Was meint ihr, Leute? Wollen

wir unsere Netze auswerfen und den Killer an Land ziehen?«

2

Das Leben in Las Vegas hatte durchaus seine positiven Seiten.

Wenn man vor allem und jedem flüchten und irgendwo unter-

tauchen wollte, dann konnte man das hier tatsächlich tun.

Captain Jim Brass wusste dies nur zu gut.

Man brauchte sich nur auf den Strip zu begeben.

So verrückt es auch schien, der Teil von Vegas, wo am

meisten los war, war für Einheimische das beste Versteck.

Natürlich arbeiteten auch Ortsansässige in der City; aber dieje-

nigen, die dort keinen Job hatten, mieden die Gegend wie ein

Atomwaffentestgelände in der Wüste – und diejenigen, die dort

arbeiteten, taten in ihrer Freizeit genau dasselbe.

Für den endlosen Geldzufluss auf dem Strip waren allein die

Besucher verantwortlich. Wenn die Einwohner von Las Vegas

zum Essen oder zum Spielen ausgehen wollten, hielten sie sich

von diesem neonbeleuchteten Ameisenhaufen voller Touristen-

fallen fern und suchten Viertel auf, die nicht so trendy und

teuer waren.

War es Sherlock Holmes oder Poe’s Dupin, der einmal ge-

sagt hat, das beste Versteck befinde sich vor aller Augen? Nach

diesem Prinzip erschien Brass und Grissom der Strip als der

perfekte Ort für das Treffen mit Perry Bell und David Paquette

vom Banner. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie jemandem

begegneten, der sie alle vier kannte, war äußerst gering, und

Brass hielt es zu diesem Zeitpunkt für das Beste, keinen Staub

aufzuwirbeln.

Aber es ärgerte ihn, dass er gleich zu Beginn der Ermittlun-

gen mit Medienvertretern sprechen musste, denn wenn sie

vernünftig arbeiten wollten, mussten sie den Fall so lange wie

möglich vor der Öffentlichkeit geheim halten.

Auf der Treppe des Parkhauses, das direkt an das Stra-

tosphere Hotel & Casino angeschlossen war, wandte sich Brass

an Grissom. »Ich möchte Sie wirklich nicht von wichtigen

Arbeiten im Labor abhalten.«

Grissom zuckte mit den Schultern. »Ich dachte, Sie wollten,

dass Catherine und ich Sie bei dieser Sache im Auge behal-

ten?«

»Sie wollen also richtig auf mich aufpassen?«

»Damit Sie nicht voreilig Ihre Harpunen abschießen, Cap-

tain.«

»Jetzt halten Sie mal die Luft an, Gil! Ich bin seit einer

Stunde an diesem Fall, und schon denken Sie, ich würde…«

»Seit einer Stunde?« Grissoms Lächeln war freundlich und

keine Spur spöttisch. »Ich würde sagen, Sie sind schon seit

einem Jahrzehnt und länger an diesem Fall.«

Brass empfand plötzlich eine große Zuneigung für seinen

alten Kollegen. Solche Momente gab es nicht oft zwischen

ihnen; zumindest erlaubten die beiden es sich nicht allzu oft,

Gefühle zu zeigen. Dennoch konnte er eine gewisse Kränkung

nicht verbergen, als er in scherzhaftem Ton zu Grissom sagte:

»Dann sind Sie tatsächlich meinetwegen gekommen, Gil?«

»Stets zu Ihren Diensten«, entgegnete Grissom wie aus der

Pistole geschossen, jedoch ohne Brass in die Augen zu sehen.

Das Raw Shanks Diner befand sich im hinteren Teil des Kasi-

nos. Hier regierte der Geist der fünfziger Jahre – von den Fies-

taware-Tellern über die Speisekarten bis zu den singenden

Kellnerinnen und Kellnern, die den Gästen Songs von Elvis,

Little Richard und Fats Domino auftischten.

Eine zierliche Kellnerin mit Cornrowsfrisur und großer

Stimme schmetterte gerade den Etta-James-Klassiker »At

Last«, als Brass und Grissom sich an einen Ecktisch setzten,

der so weit wie möglich von der Karaoke-Kellnerin entfernt

war. Ein Kellner mit einer Haartolle, auf die Frankie Avalon

mit sechzehn neidisch gewesen wäre, brachte ihnen Kaffee,

während die beiden Männer auf die Journalisten warteten.

Ein Lokal mit derart gnadenlosem Entertainment würde kein

Einheimischer besuchen, der noch halbwegs bei Sinnen war.

»Darf ich einen Vorschlag machen?«, fragte Grissom.

»Sicher.«

»Ich würde nichts von der Nachahmer-Theorie erzählen.«

Brass nickte. »Ja, Sie haben Recht. Erst mal sehen, was die

beiden dazu sagen.«

Der Captain hatte seinen Kaffee zur Hälfte ausgetrunken, als

Kriminalkolumnist Perry Bell ihm vom Eingang aus zuwinkte.

Hinter ihm standen zwei Männer – David Paquette, der Lokal-

redakteur des Banner, und Bells Rechercheassistent Mark

Brower.

Der Captain kannte Bell und Paquette nun schon fast elf

Jahre, und Brower hatte er kennen gelernt, kurz nachdem die-

ser den Assistentenjob bei Bell angenommen hatte, was viel-

leicht sieben Jahre her war. Oder waren es acht? Brass seufzte,

als ihm bewusst wurde, wie die Jahre verflogen waren und wie

präsent ihm der alte CASt-Fall trotzdem noch war.

Brower hatte zweifelsohne alle Geschichten über CASt ge-

hört, aber damals war er noch nicht bei der Zeitung gewesen.

Er schien Anfang dreißig zu sein, und als die Morde gescha-

hen, musste er auf irgendeiner Journalistenschule oder sogar

noch auf der Highschool gewesen sein.

Die Empfangsdame – eine Sandra Dee nach den Vorstellun-

gen des Lokals (ironischerweise sang in diesem Moment ein

Kellner »Splish Splash« von Bobby Darin) – sprach mit Bell,

der auf Brass zeigte, dann an der jungen Frau vorbeiging und

mit Paquette und Brower im Gefolge auf ihren Tisch zukam.

Der Journalist strahlte über das ganze Gesicht, ganz im Ge-

gensatz zu Brass: Er fragte sich, warum Brower mitgekommen

war. Verdammt, er hatte Bell doch gesagt, dass er sich mit ihm

und Paquette allein treffen wollte!

Perry Bell war ein korpulenter Mann mit einem linksge-

scheitelten, dicken braunen Toupet und sah aus, als sei er in der

Disco-Ära hängen geblieben: brauner Anzug mit breitem Re-

vers, dazu ein gelbes Hemd, dessen obere drei Knöpfe offen

waren, damit man sein goldenes Davidsstern-Medaillon sehen

konnte, das an einer goldenen Kette in seiner Brustbehaarung

baumelte. Der breite Flatterkragen des Hemdes reichte weit

über das Revers des Jacketts, als handele es sich um zwei große

Flügel. Bells Kopf glich einem Betonklotz, an dem ein großer

Klumpen Mörtel als Nase klebte, und seine tief liegenden

dunklen Augen schauten unter breiten, dicken Brauen hervor.

»Haben Sie einen heißen Tipp für mich, Jimbo?«, fragte er

als Erstes und streckte Brass die Hand entgegen.

Wirklich, dachte der Captain, ein Meister seiner Zunft…

»Dazu kommen wir noch«, sagte er, schüttelte die feuchte

Hand und ließ sie rasch wieder los.

»Muss ja ‘ne große Sache sein«, bemerkte Bell und gab

Grissom ebenfalls die Hand. »Wenn Sie sogar den CSI aller

CSIs mitbringen – schön Sie zu sehen, Gil!«

Grissom quittierte diese gewaltigen Worte mit einem knap-

pen Nicken.

»Sie kennen ja beide meinen Boss und Kumpel Dave.«

Der Redakteur wurde mit Kopfnicken begrüßt.

Paquette hatte listige blaue Augen und immer ein Lächeln

auf den Lippen. Sein blondes Haar war eines Winters vor

langer Zeit in den Süden gezogen und machte keine Anstalten

zurückzukehren.

Brass fand die gute Laune der beiden irgendwie aufgesetzt.

Die Freundlichkeit, mit der sie einander – aber auch ihm und

Grissom – begegneten, wirkte auf ihn irgendwie gezwungen.

Als ihr Buch Der Fall CASt herauskam, hatten Paquette und

Bell noch auf einer Stufe gestanden, aber danach hatten sich

ihre Karrieren höchst unterschiedlich entwickelt. Gelassen, gut

gelaunt und mit seinem Schicksal zufrieden war Paquette nun

der Vorgesetzte seines alten Kumpels, der sich nach einem

Senkrechtstart vor über einem Jahrzehnt inzwischen ordentlich

festgefahren hatte: Seine Kriminalkolumne hatte für kurze Zeit

einen landesweiten Höhenflug angetreten, um mit einer unsanf-

ten Landung dann wieder auf die Lokalebene zurückzukehren.

Vielleicht war es sogar ein Akt der Barmherzigkeit seines

alten Freundes, dass es Bill und seine Kolumne überhaupt noch

gab.

Brass und Grissom schüttelten erst Paquette die Hand, an-

schließend Brower. Dann nahmen sie alle Platz am Tisch, Bell

neben Paquette, gegenüber von Brass und Grissom, während

Brower sich einen Stuhl vom Nebentisch heranzog.

Der junge Assistent war kräftig gebaut und muskulös, was

ziemlich ungewöhnlich für einen Bürohocker war, und hatte

kurzes, dunkelbraunes Haar. Seine dunklen Augen und die

Denkerfalte zwischen seinen kräftigen Brauen zeugten von

einem ernsten Charakter, während sein schmaler, beinahe

lippenloser Mund ihm manchmal etwas Unheimliches gab,

besonders wenn er lächelte. Aber er arbeitete nun schon ziem-

lich lange für Bell, und Brass vertraute ihm inzwischen genau-

so wie seinem Boss.

Dennoch war Brower in diesem Moment ein ungebetener

Gast, und Brass brachte es gleich zur Sprache. »Nehmen Sie es

nicht persönlich, Mark«, meinte er entschuldigend und wandte

sich an Bell: »Was macht er hier?«

Das Lächeln des Reporters schwand. »Mein Gott, Jim. Er…

er ist mein Assistent. Mark begleitet mich überallhin, das wis-

sen Sie doch.«

»Dachten Sie, wir wären nett zum Essen verabredet?«

Bell sah Paquette und Brower an. »Sind wir das nicht?«

Brass studierte das Gesicht des Journalisten eine ganze Wei-

le. »Ist Ihr Frequenzen-Scanner kaputt?«

»Nein, warum?«

»Haben Sie heute Morgen den Code 420 in Nord Las Vegas

nicht mitbekommen?«

Die Zeitungsmänner kannten natürlich alle den Funkcode

für Mord.

Bell zuckte mit den Schultern. »Ja und? Es gab nur eine

Funkmeldung, dann nichts mehr. Ich dachte, falls es eine loh-

nende Geschichte ist, würde ich im Laufe des Tages mehr

darüber erfahren. Wollten Sie darüber mit mir reden?«

»Sich einen Mord entgehen zu lassen sieht Ihnen gar nicht

ähnlich, Perry…« Brass versuchte, mit neutraler Stimme wei-

terzusprechen, und gab sich gleichgültig. »Wo waren Sie denn

den ganzen Morgen?«

Der Reporter schien nicht zu bemerken, dass er ausgehorcht

wurde. »Überwiegend im Büro.«

»Den ganzen Morgen?«

Nun schien Bell zu verstehen.

Aus Erstaunen wurde Ärger, und er wollte gerade etwas sa-

gen, als der Kellner ihm und seinen Kollegen Kaffee brachte

und Brass und Grissom nachschenkte.

»Möchten Sie auch etwas essen?«, fragte der Kellner.

»Nein«, entgegnete Brass und winkte ab.

Der Kaffee war dampfend heiß, während Bell vor Wut fast

kochte. »Was zum Teufel ist das hier für eine Scheiße,

Brass?«, fuhr er auf, fasste sich aber gleich wieder, weil er

merkte, dass er sich im Ton vergriffen hatte. Er sah sich um,

aber in dem ganzen Lärm schien niemand von den anderen

Gästen etwas mitbekommen zu haben. »Ich meine, wirklich,

Jim… habe ich mich irgendwie verdächtig gemacht? Was war

das überhaupt für ein Mord, heute Morgen?«

Brass sagte nichts.

Paquette beugte sich mit ernster Miene vor. »Hören Sie,

Captain Brass, wenn Sie einem meiner Mitarbeiter etwas vor-

zuwerfen haben, dann gehen Sie den offiziellen Weg, statt uns

mit einer fadenscheinigen Ausrede in ein Restaurant zu bestel-

len!«

Grissom sah ihn grimmig an. »Ein Mord ist keine faden-

scheinige Ausrede. Es ist sehr rücksichtsvoll von Captain

Brass, sich inoffiziell mit Ihnen zu treffen!«

Brass hob beschwichtigend die Hand. »Nein, Gil, Perry und

Dave haben Recht.«

Der Redakteur und der Kolumnist atmeten hörbar aus und

lehnten sich abwartend zurück. Brower beobachtete das Ganze

schweigend, aber äußerst konzentriert.

Brass sammelte sich, nahm einen großen Schluck Kaffee

und studierte Bell. Er überlegte, wie viel er den Journalisten

anvertrauen sollte. »Es tut mir Leid, Perry… Dave«, sagte er

schließlich. »Dieser Fall geht mir ziemlich an die Nieren, und

wenn ich Ihnen zu nahe getreten bin, dann schieben Sie es auf

den Stress. Ich schätze Sie beide sehr!«

Die beiden Journalisten zuckten mit den Schultern, zufällig

nach dem Rhythmus von »All Shook Up«, das einer der Kell-

ner gerade in schönster Elvis-Manier zum Besten gab.

»Aber«, fuhr Brass fort, »wenn dieser Fall an die Öffent-

lichkeit kommt, dann gibt es eine Menge Ärger.«

Besänftigt griff Bell in die Innentasche seiner Jacke, um

Stift und Block herauszuholen. »Also gut, dann wollen wir

anfangen…«

Brass hob verteidigend die Hände, als wollte sein Gegen-

über ihn ausrauben. »Das ist es doch gerade – ich will die

Sache noch nicht publik machen.«

Der Reporter hielt inne, dann zog er die Hand langsam wie-

der aus der Jacke – ohne Stift und Block. »Aber wozu sind wir

hier, Jim, wenn wir nicht darüber sprechen können?«

Zum ersten Mal seit langer Zeit hatte Brass wieder das Be-

dürfnis nach einer Zigarette – aber er unterdrückte den

Wunsch, schließlich hatte er das Rauchen aufgegeben. »Ich

muss einfach mal inoffiziell mit Ihnen reden.«

»Captain Brass«, sagte Paquette gereizt, »wir kooperieren

sehr gern mit den Behörden, aber genau wie Sie haben auch

wir unsere Arbeit zu tun. Wir sind der Öffentlichkeit verpflich-

tet.«

»Sie sind mir verpflichtet«, erwiderte Brass, »und das zählt

in diesem Fall mehr.«

Der Redakteur schüttelte den Kopf. »Ich wüsste nicht, wie-

so.«

»Ach, nein?«, fragte Brass. »Durch meine Kooperationsbe-

reitschaft bei einem bestimmten Fall konnten Sie einen Bestsel-

ler schreiben. Und daraufhin haben Sie beide Karriere ge-

macht.«

»Was?«, fuhr Bell auf. »Und dafür wollen Sie jetzt eine Ge-

genleistung?«

»Ganz genau«, entgegnete Brass.

Paquette überlegte eine Weile. »Wenn es wirklich so ein di-

ckes Ding ist«, meinte er dann, »und Sie unsere Hilfe brauchen

und wir sogar der Öffentlichkeit Informationen vorenthalten

sollen, auf die sie ein Recht hat… dann wollen wir etwas dafür

haben. Und zwar mehr als den Hinweis, dass Sie vor langer

Zeit etwas für uns getan haben.«

Brass und Grissom warteten schweigend darauf, dass er

fortfuhr.

»Wenn es so weit ist«, sagte Paquette und legte die Hände

flach auf den Tisch, »dann wollen wir exklusiv berichten.«

Brass schwoll der Kamm, aber bevor er etwas sagen konnte,

legte Grissom ihm seine Hand auf den Arm.

»Unmöglich«, sagte er. »Und unzulässig obendrein.«

Alle am Tisch wussten, dass die Polizei bei einem großen

Fall keine Exklusivrechte vergeben konnte. Paquette hatte

frech den ganzen Kuchen gefordert, um am Ende zumindest ein

möglichst großes Stück davon abzubekommen.

Brass lenkte ein. »Vierundzwanzig Stunden Vorsprung.«

Paquette dachte nach, dann nickte er.

»Um was geht es also?«, fragte Bell gespannt und richtete

sich auf. Abgesehen von einer Enthüllungsgeschichte über

Verbrechen in der Rapperszene, als Tupac Shakur erschossen

wurde, hatte Bell seit dem CASt-Buch keine überregionalen

Erfolge mehr gehabt. Und Brass’ Verhalten nach zu urteilen,

ging es hier offenbar um eine große Sache.

»Sie müssen es mir versprechen, Perry«, sagte Brass. »Nicht

mal eine Andeutung, bevor ich Ihnen das Okay gebe. Das gilt

für Sie alle! Sie können ganz normal über den Fall berichten,

anhand der offiziellen Pressemitteilungen… aber den wesentli-

chen Aspekt müssen wir noch unter Verschluss halten.«

Bell sah ihn durchdringend an. Ihm standen viele Fragen ins

Gesicht geschrieben, aber er sagte kein Wort und nickte nur.

»Wenn Sie sich nicht daran halten«, sagte Brass mit einem

Lächeln, das keine Spur freundlich war, »dann ist es mit unse-

rer Zusammenarbeit ein für alle Mal vorbei!«

»Hey, Jim, wann hat Sie einer von uns das letzte Mal übers

Ohr gehauen?«

Brass wischte sich mit der Hand über die Stirn. Himmel, er

machte diesen Job schon seit einer halben Ewigkeit, und nun

schwitzte er wie ein Neuling. Er hatte diese Männer, die immer

Verbündete gewesen waren, grundlos gegen sich aufgebracht.

»Sie haben Recht«, entgegnete er. »Sie waren immer ehr-

lich. Ich würde Ihnen gern eine Frage stellen. Wie lange liegt

er zurück, der Fall CASt?«

Paquette, der offenbar dachte, dies sei eine weitere Anspie-

lung auf Brass’ Hilfe bei dem Buch, zog eine Augenbraue

hoch, dann zuckte er mit den Schultern. »Ich weiß nicht. Zehn,

elf Jahre vielleicht?« Er sah Bell fragend an.

Der Kolumnist nickte. »Elf, wenn man es genau nimmt.«

Dann blickte er Brass verständnislos an. »Aber das fällt doch in

dieser Stadt schon unter Altertumsgeschichte. Soll das eine

Anspielung sein, oder was?«

Brass nahm einen Schluck Kaffee, und sein Blick wanderte

von Bell zu Paquette und wieder zurück. »Wir fragen uns bis

heute, warum er aufgehört hat – ist er bei einem Autounfall

gestorben? Wurde er irgendwo anders verurteilt? Ist er umge-

zogen und hat woanders weitergemacht?«

»Sie wissen, dass Letzteres nicht stimmen kann«, entgegne-

te Bell. »Ich habe die nationale Szene ständig im Auge und

hätte es mitbekommen, wenn so etwas irgendwo noch einmal

passiert wäre. Ich meine, der Modus Operandi ist schon ziem-

lich speziell.«

»Leicht wiederzuerkennen«, pflichtete Brass ihm bei. »Was

würden Sie dazu sagen, wenn dieser M. O. wieder in Erschei-

nung getreten wäre?«

»Dann wüsste ich gern, wo«, entgegnete Bell. »In welchem

Staat, in welcher Stadt – in welchem Land überhaupt?«

»Nevada, Nord Las Vegas, in den Vereinigten Staaten von

Amerika«, entgegnete Grissom.

»Blöd…«, setzte Bell an, aber dann richtete er sich abrupt

auf. »Das ist kein Scherz, oder?«

Brass seufzte. »Fanden Sie unser Treffen etwa bisher be-

sonders witzig?«

»Derselbe Täter hat wieder zugeschlagen?«, fragte Bell. »In

Nord Las Vegas, heute Morgen?«

Brass wies mit dem Kopf auf Grissom. »Wir kommen gera-

de vom Tatort, und die Sache sieht ziemlich nach CASt aus.«

»Klar und deutlich«, bemerkte Grissom.

Brower hatte die ganze Zeit geschwiegen, aber nun beugte

er sich gleichzeitig mit Bell und Paquette vor. Die drei sahen

Brass so gierig an wie Kojoten, die Blut geleckt hatten.

Die Augen des Captain wanderten von Bell zu Paquette.

»Wir wollten mit Ihnen beiden reden, weil niemand sonst so

viel über diesen Fall, über diese Morde, weiß, wie Sie… Und,

Mark, offen gesagt ist das der Grund, warum mir Ihre Anwe-

senheit nicht passt. Nehmen Sie es mir nicht übel.«

»Kein Problem«, entgegnete Brower.

Bell ging jedoch augenblicklich unter die Decke. »Deshalb

behandeln Sie mich also wie einen Verdächtigen! Weil ich

einer bin! Hören Sie, Brass, Sie wissen genauso viel wie wir,

sogar noch mehr. Sie und Vince Champlain waren unsere

Hauptinformationsquellen!«

»Das stimmt«, bemerkte Paquette.

»Wir wollen doch nicht anfangen, die Polizei zu verdächti-

gen, meine Herren!«, warf Grissom ein.

»Was soll das?«, platzte Bell heraus. »Der große Gil Gris-

som übt sich plötzlich in Zurückhaltung? Ich dachte, Sie folgen

jeder Spur, wohin sie auch führt! Anscheinend jedoch nicht,

wenn sie wie in diesem Fall zu Ihrem Kumpel Brass führt…«

Es war Grissom hoch anzurechnen, dass er die Ruhe behielt.

Die Presse ging dem CSI-Leiter ganz generell mächtig auf die

Nerven. Sie rangierte auf seiner Unbeliebtheitsliste gleich

hinter Vetternwirtschaft und Politik.

Brass wusste das und schaltete sich rasch ein. »Hören Sie,

ja, Sie haben Recht – Vince Champlain und ich wussten mehr

über diesen Fall als jeder andere.«

»Unser Buch haben Zehntausende gelesen«, entgegnete Pa-

quette. »Die kennen den Fall auch in- und auswendig, von den

nackten Opfern bis zu diesem Laufknoten im Seil. Und Mark

hat so oft dabeigesessen, wenn Perry und ich beim Bier über

CASt geredet haben, dass Sie ihn ebenfalls auf die Liste der

Verdächtigen setzen müssen. Und vielleicht auch diesen Hol-

lywood-Produzenten, der die Option auf unser Buch hat, und

dann noch…«

»Der Täter«, warf Brass ein, »weiß mehr als das, was in Ih-

rem Buch steht – er weiß auch die Dinge, die wir und Sie der

Öffentlichkeit nicht mitgeteilt haben.«

Bell stutzte. »Wie viel weiß… dieser Täter denn genau?«

»Er kennt jedes verdammte Detail«, entgegnete Brass. »Und

was Mr. Brower angeht, den setze ich gern ebenfalls auf die

Verdächtigenliste. Wie viel haben Sie ihm denn erzählt?«

»Hey, jetzt machen Sie aber mal einen Punkt«, sagte Bro-

wer. »Wenn Sie wissen wollen, was ich weiß, dann fragen Sie

mich!«

Paquette hob beschwichtigend die Hand. »Mark weiß mehr,

als in dem Buch steht, aber er weiß nicht alles. Die Dinge, die

Perry und ich bis zur Ergreifung des Täters für uns behalten

wollten, haben wir auch ihm nicht erzählt. Wir haben sie nie-

mandem erzählt!«

Brass schaute den Redakteur eine Weile an, dann wandte er

sich Bell zu, der Paquettes Aussage mit einem Nicken bestätig-

te.

Bell beugte sich wieder vor. »Hat er ihm wieder einen Fin-

ger…«

Brass brachte ihn mit einem Blick zum Schweigen. Seine

Augen wanderten zu Brower, dann zurück zu Bell, der die

Botschaft offenbar verstanden hatte.

»Mark ist nun mal mein Rechercheassistent«, verteidigte er

sich.

Kopfschüttelnd entgegnete Brass: »Sie dürfen niemandem

von den beiden Details erzählen, die wir zurückgehalten haben.

Auch jetzt nicht – besonders jetzt nicht!«

Bei diesen Details, die der Öffentlichkeit vorenthalten wur-

den, um Trittbrettfahrer zu entlarven, handelte es sich um das

Sperma auf dem Rücken des Opfers und den abgetrennten (und

vom Tatort entfernten) Zeigefinger. Diese entscheidenden

Aspekte kannten abgesehen von Brass und Grissom nur Pa-

quette und Bell, niemand sonst. Und es war wichtig, den Kreis

der Eingeweihten möglichst klein zu halten, deshalb musste

Mark Brower unter allen Umständen außen vor bleiben.

»Ich verstehe«, sagte Bell aufgebracht und frustriert

zugleich. »Ich verstehe…«

Durch das Lokal erschallte jetzt die Karaoke-Variante von

»Who’s Sorry Now?« von Connie Francis.

»Dann hat also keiner von Ihnen diese Details weitergege-

ben?«, fragte Brass durch den Gesang der Kellnerin hindurch

ganz direkt.

Paquette schüttelte den Kopf. »Nach diesem Fall hat schon

seit Jahren keiner mehr gefragt. Ein alter Hut.«

»Ich habe bei Lesungen mit verschiedenen Leuten über den

Fall gesprochen«, erklärte Bell hingegen. »Sogar dieses Jahr

noch. Wissen Sie, ich habe unser Buch noch mal nachdrucken

lassen, auf eigene Rechnung. Ich habe ein paar Kisten davon

im Kofferraum, und man kann es bei Amazon kaufen und…«

Dann erzählte er, dass er mit dem Nachdruck sogar auf Lese-

reise gegangen und bis nach Los Angeles gefahren war, um das

Buch unter die Leute zu bringen.

Es war schon traurig: Paquette hatte durch die Erstausgabe

des Buches einigen Ruhm in der Stadt erlangt, der ihm schließ-

lich den Redakteursposten beschert hatte, und der untersetzte

Bell, der weniger telegen war als Paquette, versuchte mit einem

selbst finanzierten Nachdruck seine in den Dreck gefahrene

Karriere wieder anzuschieben.

Aber Brass wusste, dass eine solche Maßnahme nicht aus-

reichte und auch viel zu spät kam, um Bells berufliches

Schicksal noch einmal herumzureißen. Doch wie der Journalist

auf seinen Rundreisen noch einmal das Rampenlicht suchte,

Bücher aus dem Kofferraum verkaufte und sich verzweifelt an

seine Kolumne klammerte, war schon ein wenig mitleiderre-

gend.

Denn auch Mittagessen in Rotary-Clubs, Lesungen in klei-

nen Büchereien und gelegentliche Veranstaltungen in Museen

würden das Feuer nicht wieder entfachen können, ein Feuer,

das im Grunde wahrscheinlich nie richtig gebrannt hatte.

»… aber ich habe natürlich nie mit jemandem über die Din-

ge gesprochen, über die wir Stillschweigen bewahren wollten«,

sagte Bell zum Schluss seiner Ausführungen.

»Ist es eine überarbeitete Ausgabe?«, fragte Grissom.

»Ich habe eine neue Einleitung geschrieben, aber ansonsten

haben wir den alten Text genommen – er wurde nicht mal neu

gesetzt oder so.«

Brass bemerkte ein Pochen hinter den Augen, aus dem sich

in kürzester Zeit solide Kopfschmerzen entwickeln würden. Sie

begleiteten ihn nun schon seit Jahren, und es hatte zu der Zeit

angefangen, als er mit dem Fall CASt befasst gewesen war…

»Entweder hat jemand Informationen rausgegeben, oder

CASt ist zurück und geht immer noch auf dieselbe Art und

Weise vor«, sagte er und studierte die Gesichter der Zeitungs-

leute.

Paquette schien über die Äußerung nachzudenken, während

Bell einen völlig schockierten Eindruck machte. Browers

Miene dagegen war unergründlich, denn er blickte eigentlich

immer so ernst wie in diesem Moment. Eine ganze Weile sagte

keiner der Männer etwas.

Schließlich brach Paquette das Schweigen. »Haben Sie

schon mit Ihrem alten Kumpel Vince geredet? Vielleicht hat er

etwas ausgeplaudert?«

»Gute Idee«, bemerkte Brower.

Brass’ Worte waren kalt und hart: »Hören Sie, Mark, Ihnen

lasse ich das durchgehen, weil Vince längst in Rente war,

bevor Sie beim Banner angefangen haben. Aber, Dave, Sie

sollten es besser wissen. Vince war immer ein guter Cop. Er

hat noch nie die Ermittlungen gefährdet, bei keinem einzigen

Fall!«

»Aber wir reden natürlich sofort mit ihm«, sagte Grissom

gelassen. »Sie haben Recht, wenn Sie ihn auf die Verdächti-

genliste setzen.«

Brass sah den CSI scharf an.

»Wir gehen vor wie bei jeder anderen Mordermittlung

auch«, fuhr Grissom fort. »Wir reden mit jedem, der uns mög-

licherweise weiterhelfen kann. Zum Beispiel gibt es mindes-

tens ein halbes Dutzend weiterer Polizisten, die eventuell Zu-

gang zu den zurückgehaltenen Informationen über die genaue

Vorgehensweise von CASt hatten.«

»Richtig!«, rief Paquette und schnippte mit den Fingern.

»Wem waren Sie und Champlain seinerzeit unterstellt?«

»Dem damaligen Sheriff«, entgegnete Brass. »Der inzwi-

schen verstorben ist.«

»Was ist mit Conrad Ecklie?«, fragte Bell. »Er war der Lei-

ter der CSI-Tagschicht. Er wusste davon!«

»Wir werden mit ihm reden«, sagte Grissom.

Brass wusste, wie sehr Ecklie und Grissom sich hassten. Ir-

gendeiner wird mit Conrad reden, dachte er, aber Gil ganz

bestimmt nicht…

»Denken Sie nach, meine Herren!«, sagte er. »Ich habe mich

Grissom anvertraut – er hatte damals nur am Rande mit dem

Fall zu tun. Vielleicht haben Sie sich auch jemandem anver-

traut, und es ist Ihnen entfallen… Denken Sie darüber nach!«

Die drei Journalisten verfielen in Schweigen.

»Ich versichere Ihnen«, fügte Brass hinzu, »wir drehen je-

den noch so kleinen Stein einzeln um, wenn es sein muss.«

Paquette und Bell funkelten ihn wütend an.

»Sorry… Das sollte keine Drohung sein. Ich meinte nur, wir

werden alles Erdenkliche tun, um diesen Kerl zu schnappen,

und zwar fix. Wenn es wirklich CASt ist… Nun, wir wissen

alle, wozu er fähig ist. Wenn er seine Serie wiederholen will,

stehen noch vier Morde aus…«

»Jesus!«, zischte Brower.

»Und wenn es ein neuer Täter ist, der ähnlich vorgeht…«,

stellte Brass in den Raum und zögerte, bevor er fortfuhr. »Da-

mit befassen wir uns erst, wenn uns nichts anderes mehr übrig

bleibt. Wie dem auch sei – wir müssen diesen Kerl kriegen,

und zwar schnell. Hören Sie, ich weiß, die Geschichte ist ein

Knüller, aber wir müssen wenigstens am Anfang damit hinter

dem Berg halten.«

Bell sah seine beiden Begleiter an, die ihm mit einem Ni-

cken ihre Zustimmung zu verstehen gaben. Dann sagte er:

»Wenn Sie etwas brauchen, Jim, lassen Sie es uns wissen. Wir

tun, was wir können.«

»Danke.«

»Aber«, fügte Paquette hinzu und drohte mit dem Zeigefin-

ger, »wir bekommen die vierundzwanzig Stunden Vorsprung,

denken Sie daran!«

Brass nickte.

»Das tun wir«, bestätigte Grissom.

Als die beiden das Restaurant verließen, sang der Elvis-

Kellner »Jailhouse Rock«.

Vince Champlain wohnte mit seiner zweiten Frau in dem A-

partment-Flügel des Seniorenheims Sunny Day in Henderson,

das nicht weit vom Lake Mead Drive entfernt war.

Am Tor wurden Brass und Grissom von einem Wachmann

angehalten, der ihre Papiere prüfte und ihre Namen auf seinem

Clipboard notierte. Die beiden kannten das Heim bereits, da

Catherine und Warrick kürzlich an einem Fall gearbeitet hat-