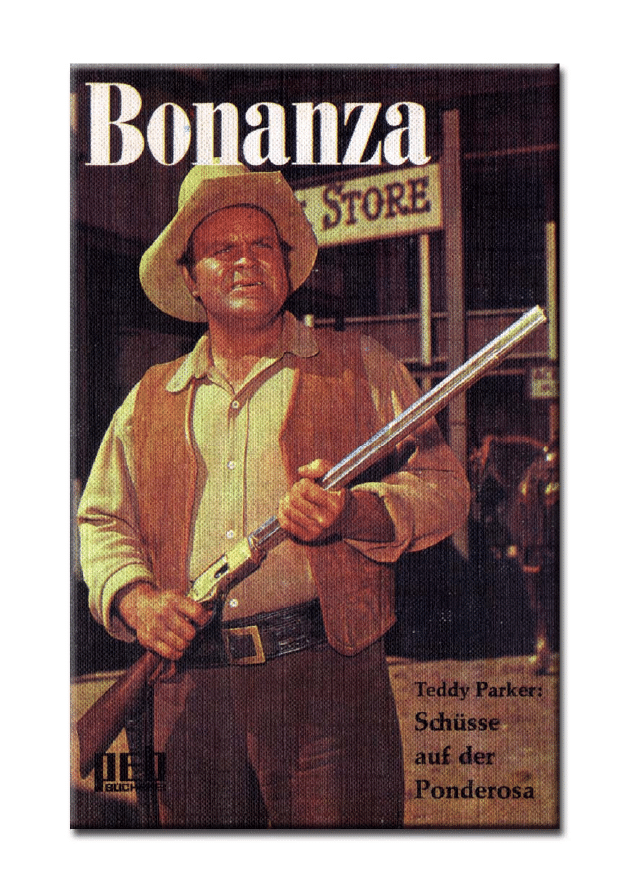

Teddy Parker

Schüsse auf der Ponderosa

Bonanza

Band 4

Engelbert-Verlag • Balve/Westf.

Verlags-Nr. 701

1. Auflage 1969

Illustrationen: Werner Kulle

Textauswahl: Kurt Vethake

(c) 1969 by National Broadcasting Company, Inc.

Alle Rechte vorbehalten

Veröffentlicht mit Genehmigung von

Western Publishing Company, Inc. Wisconsin, USA

Alle Rechte der deutschen Buchausgabe

1969 by Engelbert-Verlag, Balve

Nachdruck verboten – Printed in Germany

Satz, Druck und Einband: Gebr. Zimmermann,

Buchdruckerei und Verlag GmbH, Balve/Westf.

Eine Kampfansage

Die Möwen, die über dem Tahoe-See kreisten, blitzten im

Sonnenlicht. Ein Schwarm Pelikane schaukelte auf den blauen

Wellen und flog aufgeschreckt hoch, als zwei Reiter am Ufer

entlanggebraust kamen.

Der See lag am Rande grüner Hügel, auf denen schwarze,

windzerzauste Douglastannen wuchsen. An der einen Seite

erhob sich das Bergland mit zerklüfteten Hängen, an der

anderen dehnte sich bis zu den fernen, blauen Bergen eine

weite braune Ebene, ein riesiges, baumloses Weideland. Dort

grasten die Rinderherden der großen Ranches.

Die beiden Reiter trieben ihre Pferde zur Eile an, Staub wallte

unter den stampfenden Hufen auf, während sie nebeneinander

am Fuße der Hügel dahingaloppierten.

Ben Cartwright und sein jüngster Sohn hatten sich lange bei

der Herde aufgehalten, zu lange, um noch pünktlich zum

Mittagessen auf die Ponderosa-Ranch zu kommen.

Die Sonne, die sengend auf den See und das Grasland

brannte, hatte längst den Zenit überschritten. Die Schatten der

Tannen wurden bereits wieder länger.

Little Joe dachte an Hop Sing, ihren chinesischen Koch, der

wieder laut jammern würde, weil er das gute Essen aufwärmen

mußte. Little Joe dachte auch daran, daß sein Bruder Hoss

sicher vor Hunger schon Höllenqualen litt. Dieser Gedanke

entlockte ihm ein Lächeln.

Plötzlich schreckte Little Joe auf. Vor ihm hatte sich etwas

bewegt. Sofort zügelte er sein Pferd, richtete sich im Sattel auf

und musterte prüfend seine Umgebung.

Ungefähr hundert Yards entfernt, dicht neben einer einsamen

Kiefer, die ihre knorrigen Äste trotzig reckte, war ein Cowboy

damit beschäftigt, das Land zu vermessen. Er war groß und

schlank und etwa ebenso alt wie Little Joe.

„Nanu!“ wunderte sich der jüngste Cartwright. „Was macht

denn Ted dort?“

„Sieht so aus, als wollte McKarens Sohn sein Land neu

vermessen“, stellte Ben Cartwright fest, nachdem er sein Pferd

ebenfalls gezügelt hatte.

„Warum tut er das?“ fragte Joe.

„Keine Ahnung!“ Sein Vater zuckte die Achseln.

Die Einwanderer hatten das Land unter sich aufgeteilt, gleich

nachdem sie hier seßhaft geworden waren. Einige hatten ihren

Anteil später wieder verkauft, andere ein Stück Land dazu

erworben. So waren im Laufe der Zeit unterschiedlich große

Besitzungen entstanden. Nicht alle hatten so klug

gewirtschaftet wie die Cartwrights, die heute zu den reichsten

Familien im Lande gehörten mit dem größten Grundbesitz und

der größten Herde.

„Am besten fragen wir Ted“, schlug Joe vor. „Bin schon jetzt

auf seine Antwort gespannt!“

„Gut!“ nickte Ben Cartwright. „Fragen wir ihn!“

Sie ritten im Trab auf den jungen Cowboy zu, der ganz in

seine Arbeit vertieft war. Als er die Reiter endlich bemerkte,

verfinsterte sich seine Miene.

„Hallo – Ted!“ begrüßte ihn Joe. „Eine schöne Beschäftigung

hast du dir da ausgesucht!“

„Hör zu, Joe!“ Nichts in Teds Stimme erinnerte daran, daß er

einmal mit Joe die gleiche Schulbank gedrückt hatte. „Ich habe

nichts anderes von euch erwartet! Ich wußte, daß ihr eure Nase

da hineinstecken würdet! Zum Glück kann ich auf unserem

Land machen, was ich will!“

„Schon gut, Ted!“ beschwichtigte ihn Ben Cartwright.

„Niemand will dir dieses Recht streitig machen! Wir wundern

uns nur! Schließlich liegen die Grenzen zwischen unseren

Weiden seit vielen Jahren fest!“

„Das ist wahr!“ gab Ted zu. „Ich hätte mir die Arbeit auch

gern erspart. Das können Sie mir glauben, Mr. Cartwright!

Aber unser Käufer verlangt, daß wir das Land neu vermessen!“

„Euer Käufer?“ Ben Cartwright war überrascht. „Dein Vater

will verkaufen?“

„Ich!“ belehrte ihn Ted. „Ich will verkaufen. Nicht mein

Vater! Und zwar an Len Keith!“

„An Len Keith?“ staunte Joe. „Der kauft doch nur Land, wo

er Silber vermutet.“

„Na und?“ Ted lächelte geheimnisvoll. „Wer sagt, daß es bei

uns kein Silber gibt?“

Seit man in einem Berg in der Nähe von Virginia City Silber

gefunden hatte, wurde überall im Carson Valley nach dem

Edelmetall gesucht.

Im Laufe der Zeit waren lange Stollen in den Berg getrieben

worden. Zum Abstützen hatte man das gesamte Holz aus der

Umgebung verbraucht, so daß die Virginia Railroad Company

neue Baumstämme aus abgelegenen Gegenden herbeischaffen

mußte.

Nur wenige beuteten ihren Claim selbst aus, die meisten

verkauften ihn, sobald sie auf Silber gestoßen waren. Len

Keith war einer der Männer, die diese Silberminen aufkauften,

natürlich nur, wenn er sich einen Gewinn davon versprach.

„Das geht nicht“, sagte Ben Cartwright. „Du kannst euer

Land nicht an Len Keith verkaufen!“

„So?“ fragte Ted. „Und warum nicht?“

„Dein Vater und ich haben einen Vertrag“, erinnerte ihn Ben

Cartwright, „und zwar wegen des Flusses, der durch unser

Weideland fließt!“

Das Carson Valley lag mitten im Großen Becken, das von,

den Blauen Bergen im Norden bis zu dem roten Boden der

Sonora-Wüste im Süden reichte, zwischen der Sierra Nevada

im Westen und der Prärie im Osten. Dieses Land eignete sich

nicht für den Ackerbau, sondern nur zur Viehzucht.

Auch die Rinder, die mit den Einwanderern ins Land

gekommen waren, durften nicht immer an der gleichen Stelle

grasen. Die Herden mußten ständig weiterziehen. Sonst wäre

das dürre Grasland bald verdorrt und ebenfalls zur Wüste

geworden.

Die Rinder aber brauchten Wasser – und große Herden

brauchten sehr viel Wasser. Die meisten Seen waren zu

salzhaltig, als daß sie als Tränke hätten benutzt werden

können. Also blieben nur die Flüsse.

„Wenn Len Keith auf eurer Weide eine Silbermine errichtet

und später seine Abwässer in den Fluß leitet, wird mein bestes

Land vergiftet“, erklärte Ben Cartwright. „Außerdem würde

meinen Rindern dann die Tränke fehlen!“

„Tut mir leid, Mr. Cartwright!“ Teds Stimme strafte seine

Worte Lügen. Offenbar freute es ihn, den mächtigen

Cartwrights eine Abfuhr zu erteilen. Er hatte schon lange auf

diese Gelegenheit gewartet. „Falls Len Keith seine Abwässer

tatsächlich in den Fluß leitet, haben Sie eben Pech gehabt!“

„Rede nicht so mit meinem Vater!“ Joe glitt vom Pferd und

stürzte sich wütend auf den Jugendfreund.

„Rühr mich nicht an!“ rief Ted, der erschrocken zurückwich.

„Warte!“ sagte Joe. „Wir beide sind noch nicht fertig

miteinander!“

„Natürlich!“ schrie Ted, außer sich vor Wut. „Hier darf nichts

geschehen, ohne daß die Cartwrights vorher ihren Segen dazu

gegeben haben. Wehe, wenn nicht alle nach eurer Pfeife

tanzen! Seit zwanzig Jahren spielt ihr euch hier wie die

Herrscher auf!“

„Das ist nicht wahr!“ protestierte Joe. „Das ist eine gemeine

Lüge! Auf der Stelle nimmst du das zurück!“

„Ich denke nicht daran!“ brüllte Ted. „Nichts nehme ich

zurück. Kein einziges Wort! Es wird höchste Zeit, daß euch

mal einer die Meinung sagt!“

„Okay!“ rief Joe. „Du hast es nicht anders gewollt!“

„Faß mich nicht an!“ warnte ihn Ted.

„Hört auf, Jungs!“ befahl Ben Cartwright.

Joe und Ted starrten sich feindselig an.

„Ich werde die Sache mit deinem Vater regeln“, versprach

Ben Cartwright.

„Da gibt’s nichts mehr zu regeln, Mr. Cartwright“, erklärte

Ted mit Nachdruck. „Der Verkauf ist so gut wie perfekt!“

Auf einen Wink seines Vaters schwang sich Joe wieder in

den Sattel. Dann ritten sie davon. Im Galopp ging es nach

Hause, zur Ponderosa…

Hoss kommt auf den Hund

„Na endlich!“ Hoss atmete erlöst auf, als sein Vater und sein

Bruder wohlbehalten zurückkehrten. Er hatte sich bereits

Sorgen gemacht. „Warum kommt ihr so spät?“

„Wir haben uns zu lange bei der Herde aufgehalten“, erklärte

Ben Cartwright, während er seinen Stetson an den Haken

hängte.

„Außerdem haben wir uns noch eine Weile mit Ted McKaren

unterhalten“, ergänzte Joe.

Hoss machte ein verklärtes Gesicht.

„Ihr habt ein tolles Mittagessen verpaßt“, sagte er.

Joe blickte ihn mitleidig an.

„Wie traurig, daß du alles allein aufessen mußtest“, stellte er

spöttisch fest.

„Woher weißt du das?“ Hoss starrte ihn verblüfft an.

Hop Sing erschien jammernd in der Küchentür.

„Oh, Mastel!“ rief er mit heller, singender Stimme. „Walum

kommen so spät zulück? Ahnes Hop Sing müssen kochen jetzt

alles noch einmal! Schade um Essen, das Hop Sing gekocht

flühel! El nicht können längel walm halten!“ Wie alle

Chinesen sprach er statt des für ihn unaussprechlichen R ein L.

Joe grinste frech.

„Wie ich Hoss kenne, hat er nichts verderben lassen“,

vermutete er.

„Das stimmt!“ gab Hoss zu. „Wäre wirklich schade gewesen

um das gute Essen! Schöne goldgelbe knusprige Eierkuchen

mit Pflaumenmus! Falls ihr euch etwas darunter vorstellen

könnt…?“ Noch bei der Erinnerung daran schien ihm das

Wasser im Munde zusammenzulaufen.

„Oh, Mastel, ich sein untlöstlich!“ versicherte Hop Sing unter

zahlreichen Verbeugungen. „Mastel müssen walten halbe

Stunde. Dann neues Essen sein feltig!“ Er verschwand eilig in

der Küche.

„Nanu“, staunte Joe. Er hatte das Buch entdeckt, das

aufgeschlagen vor Hoss lag. „Seit wann kann mein großer

Bruder lesen?“

„Ein interessantes Buch“, belehrte ihn Hoss. „Nach den

neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen geschrieben.

Enorm bildend! Man nennt das – äh – psychologisch! Ich

borge es dir gern, wenn du es auch lesen willst!“

Joe nahm das Buch prüfend in die Hand.

„Anleitung für den kleinen Hundefreund“, las er laut den

Titel vor. „Hör mal, Bruderherz… Klingt das nicht etwas

untertrieben? Wenn ich dich so ansehe…“

Hoss war nicht viel größer als Little Joe. Dafür aber

mindestens doppelt so dick. Sein volles rundes Gesicht strahlte

vor Gutmütigkeit.

„Mir ist da ein Hund zugelaufen“, berichtete er. „Und ich

möchte versuchen, ihn fachmännisch zu erziehen. Gleich vom

ersten Augenblick an!“

„Und dazu brauchst du ein Buch?“ wunderte sich Ben

Cartwright, der bisher schweigend zugehört hatte. „Du kannst

doch auch so mit Tieren umgehen.“

„Natürlich!“ nickte Hoss. „Natürlich kann ich mit Tieren

umgehen. Aber man soll auch bei der Hundepflege nicht hinter

der Zeit zurückbleiben. Die haben jetzt ganz neue Methoden!“

Aus der Küche klang das Klirren von Tellern und Töpfen,

und der Duft von gebratenen Speck verbreitete sich verlockend

durch das ganze Haus.

Hoss klappte das Buch zu.

„Ihr habt doch nichts dagegen, wenn ich noch einmal

mitesse?“ erkundigte er sich.

„Natürlich nicht!“ erklärte sein Vater lachend.

„Du denkst wahrhaftig nur ans Essen!“ stellte Joe belustigt

fest.

„Ich wüßte nicht, an was ich sonst denken sollte“, gestand

Hoss. „Da lohnt es sich wenigstens! Oder weißt du etwas

Besseres?“

„Ted McKaren hat uns gerade eine harte Nuß zu knacken

gegeben“, berichtete Joe.

„Ted McKaren?“ Hoss dachte angestrengt nach. „Du bist

doch mit ihm befreundet, oder?“

„Wir sind zusammen zur Schule gegangen“, sagte Joe. „Eine

Zeitlang sind wir auch ganz gut miteinander ausgekommen.

Aber Ted hat sich zu seinem Nachteil verändert!“

„Etwa seit er mit Virginia Keith verlobt ist?“ forschte Hoss.

„Klar!“ rief Joe. „Das ist es! Daß ich nicht selber darauf

gekommen bin!“

„Du solltest öfter deinen großen Bruder fragen“, schlug Hoss

vor.

„Nichts für ungut, Bruderherz“, erklärte Joe gönnerhaft.

„Manchmal hast du wirklich gute Einfälle!“

„Nur manchmal?“ erkundigte sich Hoss.

„Ich glaube, das hängt mit dem Essen zusammen“, vermutete

Joe. „Nach einer guten Mahlzeit ist man besonders träge!“

„Ich nicht!“ behauptete Hoss. „Aber nun erzähl endlich! Du

hast mich richtig gespannt gemacht! Was ist los?“

Bevor Joe antworten konnte, erschien Hop Sing mit dem

Essen. Ben Cartwright und seine Söhne setzten sich im

Speisezimmer an den großen Tisch und aßen schweigend. Es

schmeckte so gut, daß Hoss noch einmal die doppelte Portion

verzehrte.

Nach dem Essen machten sie es sich im Wohnraum in den

Ledersesseln vor dem Kamin bequem. Ben Cartwright stopfte

seine Pfeife.

Dann berichtete er über Ted McKarens sonderbares

Benehmen.

„Seit der alte McKaren krank ist und Ted die Ranch allein

leitet, übertreibt der Junge ein bißchen“, schloß er seinen

Bericht.

„Wir lassen uns das natürlich nicht gefallen!“ empörte sich

Hoss.

„Natürlich nicht!“ bestätigte Joe.

Ben Cartwright war zu der alten holzgeschnitzten

Eichenkommode gegangen. Er schien etwas zu suchen, denn er

zog eine Schublade nach der anderen auf.

„Möchte wissen, wo der Tabak geblieben ist“, brummte er.

„He!“ rief Hoss. „Was siehst du mich dabei an, Pa? Ich habe

ihn nicht geraucht!“

„Wolltest du den Tabak nicht dem alten McKaren zum

Geburtstag schenken?“ erinnerte sich Joe.

„Ja“, nickte Ben Cartwright. „Das wollte ich! Aber nun muß

Andy seinen Geburtstag schon heute feiern. Denn ich fahre zu

ihm ‘rüber, um die Sache mit Ted klarzustellen!“

„So etwas soll man nicht auf die lange Bank schieben“,

stimmte ihm Hoss zu.

„Na also! Da ist er ja!“ Ben Cartwright hatte den Tabak

endlich gefunden. „Dann kann ich ja losfahren!“

„Vergiß nicht, ihm Grüße von uns auszurichten, Pa!“ trug

ihm Hoss auf. „Wir wünschen ihm zum Geburtstag alles

Gute!“

„Mach’ ich!“ versprach Ben Cartwright.

Joe und Hoss blickten ihrem Vater nach, als er eilig das Haus

verließ. Nach einer Weile hörten sie ihn mit dem Wagen

davonfahren. Plötzlich kamen Hoss Bedenken.

„Wir hätten ihn nicht allein fahren lassen sollen“, überlegte

er.

„Unsinn!“ winkte Joe ab. „Pa weiß, was er tut!“ Irgend etwas

hatte sich verändert. Es war die Ahnung des kommenden

Unheils…

Die Aussprache

„Wer ist da?“ Der alte Mann in dem Lehnstuhl hob lauschend

den Kopf. Ihm war, als hätte er draußen Schritte gehört. „Ist da

jemand?“ fragte er mit matter Stimme.

„Ich bin’s, Andy“, gab sich der Besucher zu erkennen. „Ben

Cartwright!“

„Warum kommst du nicht herein, Ben?“ erkundigte sich

Andy McKaren. „Die Tür ist nicht verschlossen!“

Das Zimmer war nicht sehr groß. Auf einem abgetretenen

roten Teppich standen inmitten der Roßhaarmöbel ein runder

Tisch und ein altes Plüschsofa. An den Wänden leuchteten die

abblätternden Goldrahmen mit den Porträts der McKarens, die

die weite Reise in die neue Heimat mitgemacht hatten: lauter

Männer mit kühnen, energischen Gesichtern. Die wurmstichige

Eichenkommode zierten bunte Porzellanteller und eine

verbeulte silberne Teekanne. Die Vorhänge an den Fenstern

waren verblichen.

Mit Ben Cartwright kam Kraft und Zuversicht ins Zimmer.

Man sah dem stämmigen grauhaarigen Mann an, wie gut er

sein Leben meisterte. Er warf einen besorgten Blick auf den

alten Mann, der hilflos und bleich in seinem Lehnstuhl saß,

nicht weit vom Fenster entfernt, durch das er einen Blick auf

den Hof der Ranch werfen konnte.

„Hallo, Andy!“ rief er. „Wie geht’s? Höchste Zeit, daß ich

dich mal besuche!“

Andy McKaren hatte seine gichtigen Beine mit einer alten

Militärdecke verhüllt. Sein linker Arm hing kraftlos herab.

Die rechte, rote Hand mit den frostrissigen Knöcheln und den

krummen Fingern ruhte auf der riesigen Familienbibel, die

aufgeschlagen auf seinem Schoß lag. Er hob das leidvolle

Gesicht.

„Nett, daß du mich mal besuchen kommst, Ben!“ krächzte er.

„So ein alter, kranker Mann wie ich ist zu nichts mehr nutze

und den anderen nur im Wege.“ Er lachte heiser auf.

„Unsinn, Andy!“ widersprach ihm Ben Cartwright. „Du bist

niemandem im Wege. Du wirst hier noch gebraucht. Vor allem

von Ted! Was soll dein Junge denn ohne dich anfangen? Er ist

doch noch auf deinen Rat angewiesen!“

„Irrtum, Ben!“ Andy McKaren schluckte nervös. Sein

Adamsapfel begann zu zucken. „Ein alter Mann, der von

morgens bis abends im Lehnstuhl sitzt, kann keinem mehr

helfen! Schon gar nicht Ted! Der Junge pfeift auf meinen Rat!

Ja, ja – ich mache mir nichts vor! Ich bin hier überflüssig! Ich

gehöre zum alten Eisen! Muß mich damit abfinden! Ist nichts

mehr daran zu ändern, Ben!“

Der Besucher wechselte das Thema.

„Ich habe dir einen Beutel Tabak mitgebracht“, sagte er.

„Rauchen wirst du ja noch können! Oder schmeckt dir die

Pfeife etwa auch nicht mehr?“

„O ja, die schmeckt mir noch!“ bestätigte der Kranke. Er roch

an dem Tabak. „Hm – der riecht aber gut!“

„Echter Virginia-Tabak“, erklärte der Spender. „Eigentlich

solltest du ihn erst zu deinem Geburtstag bekommen…“

„Der ist erst nächste Woche“, belehrte ihn der Mann im

Lehnstuhl.

„Ich weiß!“ nickte Ben Cartwright. Er blickte seinen alten

Freund forschend an. Andy McKaren hatte zwei große rote

Flecken in seinem bleichen Gesicht, wahrscheinlich vor Freude

über den unerwarteten Besuch. Seine große, fast farblose

Unterlippe stand leicht vor.

Unter seinen tiefliegenden Augen lagen dunkle Schatten. Ben

Cartwright zögerte einen Moment, dann fuhr er entschlossen

fort: „Ich habe heute deinen Sohn getroffen!“

„Ja!“ Der Kranke lächelte stolz. „Ted ist ständig unterwegs!

Der Junge muß sich jetzt ganz allein um die Ranch kümmern.

Irgendwann müssen unsere Jungs ja mal ‘ran! Du wirst das

auch noch erleben, Ben!“

„Ted hat mir erzählt, daß er Land verkaufen will“, berichtete

Ben Cartwright.

Andy McKaren spreizte die krummen Finger, die auf der

Familienbibel lagen. Er bewegte sie in einem langsamen,

verzweifelten Rhythmus auf und zu. Es schien ihn viel Mühe

zu kosten.

„Die Jugend hat ihre eigenen Ideen“, sagte er. „Sie will alles

besser machen! Genau wie wir damals, Ben! Und wenn es

dann soweit ist, bleibt doch alles beim alten…“

„Hoffentlich!“ Ben Cartwright schien davon nicht so

überzeugt zu sein. „Es wäre schade um den Besitz, Andy!

Offen gesagt, ich war ein bißchen überrascht, als Ted mir

erzählte, daß er euer gutes Weideland ausgerechnet an Len

Keith verkaufen will.“

„Ich wäre überrascht gewesen, wenn er es nicht an Len Keith

verkauft hätte“, gestand der Mann im Lehnstuhl. „Er ist doch

bis über beide Ohren in Lens Tochter verknallt. Sie ist seine

erste große Liebe, Ben! Da kann man nichts machen!“

„Virginia ist ein hübsches Mädchen“, gab der Besucher zu.

„Nicht wahr?“ Der Kranke lächelte glücklich.

„Demnach ist Ted fest entschlossen, zu verkaufen?“

vergewisserte sich Ben Cartwright.

„Hör zu, Ben…“ sagte Andy McKaren. „Du hast doch auch

ein paar Jungs großgezogen. Sie müssen solche Dinge eines

Tages selbst entscheiden! Auch wenn sie zuerst mal etwas

falsch machen! Auch aus Fehlern kann man lernen!“

„Da hast du natürlich recht“, gab Ben Cartwright zu. „Jeder

von uns muß mal anfangen. Aber in diesem speziellen Fall ist

die Sache etwas komplizierter!“

„Wieso?“ Der Mann im Lehnstuhl blickte fragend zu ihm

auf. Sein Adamsapfel bewegte sich krampfhaft.

„Überleg mal, Andy…“ sagte Ben Cartwright. „Denk an die

Folgen! Wenn Len Keith erst mal Silber auf deinem Land

abbaut, dann führt er die Abwässer natürlich in den Fluß.

Dadurch würde das Wasser vergiftet. Alles Vieh würde

verenden. Ich hätte nur die Wahl, ob ich meine Rinder

vergiften oder verdursten lassen will!“

Die beiden roten Flecken, welche die Freude auf Andy

McKarens Backenknochen gezeichnet hatten, verflossen über

das ganze bleiche Gesicht.

„Das kommt überhaupt nicht in Frage!“ polterte er los. „Das

vergiftete Wasser würde auch meine Herde verderben! Nicht

nur deine, Ben!“

„Bestimmt!“ bestätigte Ben Cartwright. „Unsere Rinder

würden in kürzester Zeit verenden! Alles, was wir in

jahrelanger Arbeit aufgebaut haben, wäre vergebens gewesen.

Wir wären wieder da, wo wir angefangen haben!“

„Daß ich daran nicht gedacht habe!“ Der Kranke starrte

gedankenverloren vor sich hin. „Da siehst du es, Ben! Ich habe

keine Sekunde über die Folgen nachgedacht! Der Gedanke ist

mir überhaupt nicht gekommen!“ Er schüttelte mißbilligend

den Kopf, dann fuhr er verbittert fort: „Nicht nur der Körper,

auch der Geist gehorcht mir nicht mehr!“

„Weißt du noch, Andy?“ erinnerte ihn Ben Cartwright.

„Damals, als wir den Vertrag machten…“

„Das waren noch Zeiten, was, Ben?“ Andy McKaren lächelte

glücklich.

Ben Cartwright nickte.

„Ja“, sagte er. „Damals hat keiner von uns geahnt, daß es

über diese Abmachung noch einmal Streit zwischen uns geben

würde. Wir glaubten, alles bestens geregelt zu haben!“

„Wir werden uns auch jetzt nicht deswegen streiten“,

behauptete der Mann im Lehnstuhl. „Ich werde Ted verbieten,

unser Land an Len Keith zu verkaufen!“

„Moment mal!“ vernahmen sie eine wütende Stimme. „Da

habe ich auch noch ein Wort mitzureden! Sie haben schnell

geschaltet, Mr. Cartwright! Alle Achtung! Trotzdem werden

Sie diesmal kein Glück haben!“

Die beiden Männer blickten überrascht auf.

In der Tür stand Ted und starrte sie feindselig an…

Einer sucht Streit

Andy McKaren hielt den Atem an. Seine Lippen zuckten. Sein

Adamsapfel hüpfte nervös auf und ab. Plötzlich hörte das

Zucken auf. Der Kranke hatte die Sprache wiedergefunden.

Seine Stimme klang kalt und herrisch.

„Ted“, sagte er. „Was ist das für eine Begrüßung?“

„Ich mag es nicht, wenn hinter meinem Rücken verhandelt

wird“, erklärte der Sohn, der hochaufgewachsen an der Tür

stand. Sein Gesicht trug einen Ausdruck von Abscheu und

verzweifeltem Zorn.

„Wir haben nichts zu verheimlichen“, belehrte ihn der Mann

im Lehnstuhl. „Ben hat mir etwas mitgeteilt, was auch für dich

bestimmt ist!“

Ted winkte ärgerlich ab.

„Ich will es gar nicht hören“, begann er hitzig. „Ich weiß

auch so, was er will!“

„Ted!“ rief ihn sein Vater zur Ordnung. „Du sprichst von Ben

Cartwright! Falls du das vergessen haben solltest!“

„Wie könnte ich das, Vater?“ Teds Gesicht rötete sich

oberhalb der blonden Bartstoppeln. „Wie könnte ich das je

vergessen? Weit und breit gibt es keinen Mann wie Ben

Cartwright!“

Voller Groll erinnerte er sich daran, wie sehr auch ihn früher

die Haltung äußerer Sicherheit und Achtbarkeit bei Ben

Cartwright beeindruckt hatte.

Höhnisch platzte er heraus: „Solange ich ihn kenne, hat Mr.

Cartwright nichts anderes getan, als dich zu maßregeln. Er

sorgte dafür, daß keine Entscheidung ohne ihn gefällt wurde.

Er war immer der Boß, und du hast ihm dein Leben lang

gehorcht, Vater!“

Ben Cartwright hatte dem Gespräch zwischen Vater und

Sohn schweigend zugehört. Jetzt ergriff er zum ersten Male

das Wort.

„Du irrst dich!“ wandte er sich an Ted. „Dein Pa hat sich

niemals und von keinem Menschen beeinflussen lassen. Das

solltest auch du gemerkt haben!“

„Typisch Cartwright!“ Ted lachte höhnisch auf. „Merkst du

es wirklich nicht, Vater? Zuerst lobt er deinen Mut. Dann

spricht er von den guten alten Zeiten und davon, was du ihm

alles schuldig bist. Aber das dicke Ende kommt zum Schluß!

Wenn er dir sagt, was du zu tun hast. Daß du zum Beispiel

niemals ein Stück Land verkaufen darfst, wenn es den

Cartwrights nicht in den Kram paßt!“

Andy McKaren blickte hilflos zu seinem Sohn auf.

„Ted!“ flehte er. „Hör auf! Ich bitte dich! Ich kann es nicht

ertragen, wenn du so redest!“

Ted lächelte verächtlich. Er wußte, daß er seinen Vater mit

Worten nie überzeugen würde. Aber gerade das machte ihn

zornig. Und die Ruhe, mit der Ben Cartwright seine Anklage

zur Kenntnis nahm, stachelte ihn nur noch mehr auf.

„So macht es Ben Cartwright mit allen Leuten“, behauptete

er. „Keiner in Carson Valley hat jemals den Mut gehabt, ihm

zu widersprechen. Außer mir! Eines Tages werde ich ihm die

Maske vom Gesicht reißen, und dann…“

„Schweig!“ fiel ihm der Mann im Lehnstuhl ins Wort.

„Niemals!“ schrie Ted. „Niemals werde ich aufhören, dir die

Wahrheit über die Cartwrights zu sagen!“ Sein Gesicht war

von Wut entstellt.

Andy McKaren hatte seine gichtigen Hände über der

Familienbibel gefaltet. Scharfe Falten zeichneten sich zu

beiden Seiten seines Mundes ab. Er starrte seinen Sohn in

aufsteigendem Zorn an.

„Jetzt reicht es mir aber!“ explodierte er. „Hör endlich auf,

dir Flausen in den Kopf zu setzen! Ben Cartwright ist mein

bester Freund, und ich verbiete dir, ihn zu beleidigen!“

„Schon gut, Vater!“ gab Ted verächtlich zurück. „Ich habe

verstanden. Mr. Cartwright ist dein Freund. Trotz allem, was er

dir angetan hat! Aber meiner ist er nicht. Daran solltest du

ebenfalls denken!“

„Du brauchst mir nichts weiszumachen, mein Junge!“ Der

Mann im Lehnstuhl fühlte sich plötzlich müde. Nur mit

äußerster Anstrengung gelang es ihm, weiterzusprechen: „Ich

bin alt und krank, aber wer mein Freund ist, das vermag ich

noch zu erkennen.“

Ted zog verächtlich die Brauen hoch.

„Leider sind wir in diesem Punkt verschiedener Ansicht“,

sagte er. „Ich bedaure das sehr, Vater! Ehrlich! Ich wünschte,

ich könnte dich überzeugen!“

„Du wirst dich auf der Stelle bei Mr. Cartwright

entschuldigen“, verlangte sein Vater.

„Nein, Andy!“ mischte sich Ben Cartwright ein. „Das ist

nicht nötig!“

„Doch, Ben!“ Diesmal blieb der Mann im Lehnstuhl hart.

„Der Junge muß sich entschuldigen. Schließlich ist das hier

noch immer mein Haus!“

Sein Sohn starrte ihn haßerfüllt an.

„Dein Haus! Dein Land!“ schrie er. „Für diese altmodischen

Phrasen hat Mama sich zu Tode geschuftet und du dich zum

Krüppel gearbeitet. Von mir aus kannst du das alles weiter

anbeten! Mir ist es egal! Ich pfeife auf dein Haus und auf dein

Land!“

Er drehte sich auf dem Absatz um und lief aus dem Zimmer.

Die Tür schlug laut polternd hinter ihm ins Schloß.

„Ted! Junge!“ Andy McKaren wollte aufspringen, aber Ben

Cartwright drückte ihn mit sanfter Gewalt auf den Sitz zurück.

„Reg dich nicht auf, Andy“, sprach er beruhigend auf ihn ein.

„Bleib sitzen! Bitte!“

Der Kranke sank erschöpft in den Lehnstuhl zurück.

„Ich schäme mich für den Jungen“, murmelte er.

„Du darfst das nicht so ernst nehmen“, erklärte Ben

Cartwright. „In dem Alter brausen die Jungs schnell auf. Das

gibt sich bald wieder!“

Andy McKaren stöhnte. Die Kehle schien ihm wie

ausgedörrt. Er starrte seinen Freund forschend an, als suche er

in dessen Zügen zu lesen. Aber Ben Cartwright zeigte keinerlei

Erregung.

Er strahlte die Besonnenheit aus, die ihn stets in solchen

Situationen auszeichnete. Der Kranke umklammerte mit den

Händen die Stuhllehnen so fest, daß seine Knöchel weiß

hervortraten.

„Ben“, ächzte er. „Wenn Ted es nicht tut, dann muß ich mich

eben für ihn entschuldigen!“

„Nein, Andy!“ widersprach Ben Cartwright. „Das mußt du

nicht! Es ist allein meine Schuld! Ich wünschte, ich hätte nicht

davon gesprochen. Wenn ich gewußt hätte, was dabei

herauskommt, wäre ich bestimmt nicht hergekommen. Es tut

mir sehr leid, Andy! Das mußt du mir glauben!“

„Natürlich glaube ich dir das, Ben!“ Der Kranke blickte

dankbar zu ihm auf. „Mach dir deshalb keine Sorgen. Du hast

wie immer richtig gehandelt. Schließlich geht es um unsere

Herden. Ich möchte wirklich wissen, was sich der Junge dabei

gedacht hat, als er unser bestes Weideland an Len Keith

verkaufen wollte…“

Vom Hof drang Hufschlag herein. Durch das Fenster konnten

sie Ted im Galopp davonreiten sehen. Sein Vater blickte ihm

kopfschüttelnd nach.

„Ich weiß nicht, was in den Jungen gefahren ist“, seufzte er.

„Vielleicht braucht Ted Geld“, vermutete Ben Cartwright.

„Wir haben zwar um diese Jahreszeit wenig Bargeld im Hause,

außerdem ist der Kaufbetrag für die neuen Rinder aus Texas

fällig, aber wenn Ted nötig Geld braucht, könnte ich ihm

natürlich aushelfen.“

„Ted würde niemals Geld nehmen“, erklärte Andy McKaren.

„Vor allem nicht von Ben Cartwright!“

„Natürlich nicht!“ Der Besucher nickte zustimmend. „Ted

würde sofort denken, daß ich euch von mir abhängig machen

und euren Besitz kassieren will. Ich hätte nicht gedacht, daß

zwei alte Freunde wie wir noch einmal über solche Probleme

sprechen müßten!“

„Ja“, gab Andy McKaren betrübt zu, „ein Problem ist es

schon! Wenn Ted das Land wirklich an Len Keith verkauft…“

„Vielleicht will Len Keith das Land als Weide für seine

Rinder“, überlegte Ben Cartwright.

„Da kennst du Len Keith schlecht!“ Der Mann im Lehnstuhl

seufzte auf. „Len Keith will Ted zu seinem Partner machen!

Man sollte es nicht für möglich halten, aber der Junge hat die

fixe Idee, eines Tages genauso ein Silberbaron zu sein wie Len

Keith!“

Ben Cartwright sah ihn fragend an.

„Glaubst du wirklich, daß sie auf deinem Land Silber finden

werden?“

Andy McKaren schüttelte den Kopf.

„Nein“, sagte er. „Das glaube ich nicht! Genauso wenig wie

du!“

„Na also!“ stellte Ben Cartwright befriedigt fest.

„Aber Len Keith ist ein Fachmann“, gab der Mann im

Lehnstuhl zu bedenken. „Und Ted glaubt fest an das, was er

sagt. Er glaubt immer, was er glauben will.“

„Aber Len Keith spekuliert doch nur!“ behauptete Ben

Cartwright. „Er kauft überall Land auf, aber nicht, um darauf

seine Rinder grasen zu lassen, sondern um nach Silber zu

graben. Dabei ruiniert er den Boden! Das müßte doch auch

Ted begreifen!“

„Er macht nicht nur das Land kaputt“, sagte Andy McKaren,

„sondern auch die Menschen, die ihm im Wege sind. Len

Keith denkt nur an sich selbst!“

„Daran ist etwas Wahres“, gab Ben Cartwright zu.

„Diesmal ist mein Junge an der Reihe“, befürchtete der Mann

im Lehnstuhl.

„Das wollen wir nicht hoffen!“ Ben Cartwright nickte dem

Kranken aufmunternd zu. „So schlimm ist es auch wieder

nicht! Ich glaube, du siehst da etwas zu schwarz!“

„Ich wünschte, du hättest recht“, seufzte Andy McKaren.

Ben Cartwright wollte seinen alten Freund nicht noch mehr

aufregen. Insgeheim aber befürchtete er, daß die

Angelegenheit noch lange nicht erledigt war. Len Keith war

ein Mann, der beharrlich seine Ziele verfolgte und dabei vor

nichts zurückschreckte.

Daran mußte Ben Cartwright auf der Rückfahrt denken,

während er den Wagen über die ausgefahrene Spur in Richtung

Ponderosa lenkte…

Zwei verbünden sich

„Du?“ Virginia blickte überrascht, als sie die Haustür öffnete

und Ted sah. „Ich dachte, du kommst erst heute abend?“

„Das wollte ich auch, aber…“ Er brach mitten im Satz ab und

starrte sie wütend an. „He! Du scheinst dich gar nicht zu

freuen, daß ich so früh komme.“

„Natürlich freue ich mich“, sagte Virginia. „Aber ich bin für

das Fest heute abend noch gar nicht angezogen.“

Das lange

blonde Haar fiel ihr offen bis auf die Schultern hinab. Im Licht

der untergehenden Sonne leuchtete es wie Gold.

Ted konnte es immer noch nicht fassen, daß sie seine Braut

war. Er war bis über beide Ohren in sie verliebt. In ihrer

Gegenwart fühlte er sich schwach und hilflos. Alles Rauhe fiel

von ihm ab. Er sah sie bewundernd an.

„Du bist immer schön“, gestand er.

Virginia nahm das Kompliment lächelnd entgegen. Trotzdem

ließ sie sich nicht täuschen. Sie kannte Ted bereits so gut, daß

sie jede seiner Regungen wahrnahm. Er schien sich über irgend

etwas geärgert zu haben. Ihre großen, blauen Augen richteten

sich forschend auf ihn.

„Was hast du?“ fragte sie.

„Nicht hier!“ Ted blickte sich ängstlich um. Dann betrat er

schnell das Haus und drückte die Tür mit einer entschlossenen

Bewegung hinter sich zu.

„Ich muß dringend mit deinem Vater reden“, erklärte er.

„Mit Vater?“ Virginia war enttäuscht. „Du bist also gar nicht

meinetwegen so früh gekommen?“

„Nein“, gab Ted zu. Er machte plötzlich einen gehetzten

Eindruck. Irgend etwas schien ihn zu beunruhigen. Er wirkte

nervös und zerfahren. Das blonde Haar hing ihm wild in die

Stirn, die von der Präriesonne tief gebräunt war.

„Ist etwas passiert?“ erkundigte sich Virginia besorgt.

Ted nickte.

„Ja, leider!“ bestätigte er. „Wo ist dein Vater?“

„In der Wohnstube“, sagte Virginia.

Ted wandte sich abrupt von ihr ab und stürmte davon.

Virginia hatte Mühe, mit ihm Schritt zu halten.

„Um Gottes willen!“ rief sie. „Ist es so schlimm?“

Len Keith, eine hohe, stattliche Gestalt, kam ihnen entgegen.

„Hallo – Ted!“ begrüßte er den Besucher. „Du kannst wohl

ohne deine Braut nicht mehr leben, was?“ Er lachte schallend

auf, als habe er einen guten Witz gemacht.

„Ted kommt deinetwegen“, erklärte Virginia.

„Meinetwegen?“ Ihr Vater schien verwundert. „Nanu? Etwas

Geschäftliches?“

„Ich habe Ärger gehabt“, gestand Ted.

„Ärger?“ Zwischen Len Keiths Augenbrauen stand eine steile

Falte. Er schien nicht sehr erfreut. Bei ihm mußte alles glatt

gehen. Er liebte keine Komplikationen. Auf keinen Fall durfte

sein Name damit in Verbindung gebracht werden.

Leute vom Schlage eines Len Keith hatten Helfer, die ihm

alles Unerfreuliche abnahmen und auch mit dem Colt

nachhalfen, falls es nötig war. Hauptsache, die Weste vom Boß

blieb weiß.

Der Silberbaron, wie er im ganzen Tal genannt wurde, war

stets korrekt und nach der neuesten Mode gekleidet. Über

seiner modisch gestreiften Weste baumelte eine goldene

Uhrkette. Man sah ihm den wohlhabenden und erfolgreichen

Mann an. Er nahm die schwarze Brasilzigarre, die zwischen

seinen schmalen Lippen steckte, beim Sprechen aus dem

Mund.

„Was für Ärger?“ fragte er.

Wie immer, wurde Ted unter seinem forschenden Blick

verlegen.

„Eine dumme Geschichte“, stammelte er. „Aber ich habe das

vorausgesehen!“

„Rede!“ befahl sein zukünftiger Schwiegervater. „Komm,

pack aus! Vielleicht kann ich dir helfen.“

„Mr. Keith“, sagte Ted entschlossen. „Ich darf Ihnen unser

Land nicht verkaufen!“

„So?“ Len Keith lächelte ungläubig. „Und warum nicht? Ist

dein Vater mit dem Preis nicht einverstanden? Daran soll es

nicht scheitern, mein Junge. Ich bin bereit, noch etwas

dazuzulegen!“

„Es wird also alles gut werden?“ Virginia atmete erleichtert

auf.

„Das kommt darauf an“, erklärte ihr Vater. Er blickte Ted

fragend an. „Liegt es wirklich am Preis?“

„Nein“, sagte Ted. „Darum geht’s nicht!“

Len Keith führte den Besucher in die Wohnstube.

„Setz dich erst mal!“ forderte er Ted auf. Er selbst zog sich

einen Stuhl heran und ließ sich ächzend darauf nieder.

Ted nahm zögernd in einem Lehnstuhl Platz.

Len Keith hielt die Brasil lässig zwischen zwei Fingern.

„Also, worum geht es?“ wollte er wissen.

„Vater hat mit Ben Cartwright vor zwanzig Jahren einen

Vertrag über die Wasserrechte abgeschlossen“, berichtete Ted.

„Soso“, sagte der Silberbaron. „Mit Ben Cartwright! Der hat

natürlich Angst, daß meine Silberminen ihm seinen kleinen

Bach verschmutzen werden.“

„Wenn das so weitergeht, darf man hier nichts mehr machen,

ohne vorher die Genehmigung von Ben Cartwright

einzuholen“, erklärte Ted ärgerlich.

„Kannst du’s dem Mann übelnehmen?“ hielt ihm Len Keith

vor. „Ist doch verständlich, daß er bei allem, was er tut,

zunächst an seine eigenen Interessen denkt. Oder etwa nicht?“

„Ich habe auch eigene Interessen“, gestand Ted hitzig. „Ich

möchte Virginia heiraten. Aber zum Heiraten gehört Geld!“

„Ich werde dich auch heiraten, wenn du kein Geld hast“,

versprach Virginia.

Ted blickte sie strafend an.

„Du sprichst genau wie meine Mutter“, sagte er. „Sie hat

meinen Vater auch ohne Geld geheiratet. Dafür starb sie mit

sechsundzwanzig Jahren, sie hat sich für ihn totgeschuftet!“

„Armer Ted!“ Virginia betrachtete ihn voll Mitgefühl. „Es ist

schlimm, wenn man so früh die Mutter verliert!“

Sie konnte

ihm das nachfühlen, denn sie war auch noch klein gewesen, als

ihre Mutter starb.

„Du brauchst deinen Vater doch gar nicht“, wandte sich Len

Keith an Ted. „Du kannst ebensogut in meinen Silberminen

arbeiten!“

„Nein!“ winkte Ted ab. „Ich will nicht auf das Geld meines

Schwiegervaters angewiesen sein! Ich möchte es allein zu

etwas bringen!“

„Schon gut, mein Junge!“ Der Silberbaron nickte

anerkennend. „Ich habe nichts anderes von dir erwartet! Aber

Kopf hoch! Wir werden die Sache schon ins reine bringen!“

„Wenn Sie mir helfen, werde ich es bestimmt schaffen.“

erklärte Ted hoffnungsvoll.

„Dein Vater wird sicher in den Kauf einwilligen, wenn ich

erst mit ihm gesprochen habe“, vermutete Len Keith.

„Das mag sein!“ gab Ted zu. „Aber viel wichtiger ist, daß

Ben Cartwright zustimmt!“

„Das laß nur meine Sorge sein!“ sagte der Silberbaron. Seine

grauen Augenbrauen hoben sich, und er blickte

gedankenverloren auf den Rauchring, den sein Mund blies.

„Vater!“ Virginias Stimme bebte vor Angst. „Was hast du

vor?“

„Es wird höchste Zeit, daß Ben Cartwright mal einen

Denkzettel erhält“, erklärte Ted.

„Es wird nicht mehr lange dauern“, prophezeite sein

zukünftiger Schwiegervater. „Einmal hat die Geduld der Leute

ein Ende!“

Virginia blickte die Männer erstaunt an.

„Ich weiß wirklich nicht, was ihr auf einmal gegen Ben

Cartwright habt.“

„Das verstehst du nicht“, sagte Ted. „Hier geht es nicht um

Freundschaft, sondern um harte Geschäfte unter Männern!“

„Du kannst dich auf mich verlassen, mein Kind!“ Len Keith

sah seine Tochter väterlich an. „Wer deinem Glück im Wege

steht, bekommt es mit mir zu tun! Das gilt für alle! Auch für

Ben Cartwright!“

In solchen Fällen kannte Len Keith keine Skrupel. Um sein

Ziel zu erreichen, war ihm jedes Mittel recht. Das sollten auch

die Cartwrights bald zu spüren bekommen…

Seife für Stinktiere

Hoss schleppte einen Holzzuber in die Wohnstube. Das

Wasser schwappte leicht über, als er ihn auf den Boden stellte.

Anschließend holte er Schwamm und Seife. Dann blickte er

sich suchend um.

„Wo ist denn mein kleines Hundili?“ fragte er.

Der Hund, der mitten im Zimmer stand, bettelte mit

schräggestellten Augen um Hilfe. Seine Rute wedelte. Aus

dem makellosen Gebiß kam hechelnd eine rote Zunge hervor.

„Na, komm schon!“ lockte Hoss.

Der Hund rührte sich nicht von der Stelle. Es war kein

reinrassiges Tier, sondern eine Promenadenmischung, nicht

sehr groß, mit einem struppigen Fell.

„Komm zu deinem Papi!“ befahl Hoss.

Der Hund gehorchte wieder nicht. Er winselte leise.

„Warum kommst du nicht zu deinem Papi, hm?“ Hoss kratzte

sich nachdenklich hinter seinem rechten Ohr. Endlich begriff

er. „Ach so! Das Herrchen ist so groß und so dick, und du bist

so klein. Du fürchtest dich vor mir! Habe ich recht?“

Der Hund bellte laut auf.

„In Ordnung!“ sagte er. „Wenn mein kleines Hundili nicht

zum lieben Hoss kommen will, dann kommt der liebe Hoss

eben zu seinem kleinen Hundili!“

Er ging in die Hocke, ließ sich auf die Knie fallen, setzte die

Hände vor seine Füße auf den Boden und kroch auf allen

vieren über den Teppich.

„Siehst du!“ rief er. „Dein Herrchen ist auch nur ein großer

Hund! Er läuft genau wie du auf vier Pfoten!“

Der Hund knurrte böse, als Hoss sich ihm näherte.

„Schön sitzen bleiben!“ befahl der Dicke. „Ganz ruhig!

Gleich bin ich bei meinem kleinen Hundili…“

Der Hund knurrte weiter und zeigte die Zähne.

„Nanu!“ rief Hoss keuchend. „Du wirst doch deinem

Herrchen nichts tun?“

Der Hund stand mit zitternden Flanken, die blanken Zähne

entblößt, zum Äußersten bereit.

Hoss zögerte.

Der Hund sprang mit einem Satz an ihm vorbei in die hintere

Zimmerecke.

„Verdammter Köter!“ schimpfte Hoss. „Ich werd’ dir schon

noch beibringen, wie man sich als Hund zu benehmen hat.

Komm sofort hierher! Kannst du nicht hören?“

Sein Kopf wurde zusehends rot. Das kam von dem

ungewohnten Bücken. Aber sein Zorn verrauchte schnell.

„Komm her! Komm zu Herrchen!“ lockte er mit

einschmeichelnder Stimme. „Sei lieb!“

Der Hund knurrte gar nicht lieb.

Hoss kroch auf allen vieren auf die Zimmerecke zu.

„Warte!“ rief er. „Gleich ist dein Papi bei dir! Gleich habe

ich dich! Bleib schön sitzen!“

Bevor Hoss heran war, entfloh der Hund in die

gegenüberliegende Ecke.

„Was ist mit dir los?“ schimpfte Hoss. Er keuchte vor

Anstrengung. Schließlich war er es nicht gewohnt, auf allen

vieren durch das Zimmer zu kriechen. „Wie kannst du bloß vor

deinem Papi davonlaufen, der es so gut mit dir meint! Ist das

Dankbarkeit?“

Mit diesen Worten näherte sich Hoss zum dritten Male dem

Hund, der, die Stirn in tiefe Kummerfalten geteilt, unglücklich

auf seinen neuen Herrn blickte.

„Bleib sitzen!“ keuchte Hoss. „Lauf nicht wieder fort!“

Plötzlich hatte der Hund das Ausweichen satt. Er überwand

seine Hemmungen und umkreiste Hoss mit kurzen, festen

Schritten, während er von allen Seiten Witterung nahm.

Hoss ließ ihn eine Weile gewähren. Dann packte er zu.

„So!“ rief er triumphierend. „Jetzt habe ich dich! Jetzt

entkommst du mir nicht mehr! Und nun wollen wir mal ein

bißchen Plansche-plansche machen, damit sich das Hundili

überhaupt unter Menschen sehen lassen kann.“

Hoss setzte den Hund in den Waschzuber. Dann seifte er ihn

vom Schwanzende bis zur Nasenspitze ein, ohne sich auch nur

im geringsten um sein Widerstreben zu kümmern.

Der Hund winselte ängstlich, als ihm die Seife in Augen und

Nasenlöchern stach. Aber befreien konnte er sich nicht. Hoss

hielt ihn fest. Der Dicke ließ sich durch kein noch so lautes

Winseln rühren. Zum Schluß trat der Schwamm in Aktion.

Ströme von Wasser ergossen sich auf das eingeseifte Fell.

„Na?“ fragte Hoss. „Ist das schön, was Papi da macht?“

Der Hund jaulte kläglich.

„Wirklich schön, Papi!“ kam prompt die Antwort.

Little Joe hatte das Zimmer betreten. Er grinste.

Hoss sah ärgerlich auf.

„Stör mich jetzt nicht!“ bat er seinen Bruder.

„Nur eine Frage“, sagte Little Joe. „Hast du dein Raubtier

schon dressiert?“

„Er gehorcht mir bereits aufs Wort“, behauptete Hoss. „Er tut

alles, was ich will! Sogar waschen läßt er sich von mir, wie du

siehst!“

„Du solltest zum Zirkus gehen“, schlug Little Joe vor.

Die Luft war plötzlich verpestet, als ob tausend faule Eier im

Zimmer zerplatzt wären. Hoss rümpfte die Nase.

„He!“ rief er. „Was stinkt denn hier so fürchterlich?“

„Das ist mein neues Parfüm“, erklärte Little Joe. „Ich habe

ein paar Wolfsfallen gelegt und sogar etwas gefangen! Leider

war es nur ein Stinktier.“

Der Gestank ist die Waffe der Stinktiere, mit Gestank

schlagen sie alle Feinde in die Flucht. Kein Angreifer kann das

Sekret aus ihren Stinkdrüsen ertragen, das sie mehrere Meter

weit sprühen können.

Als Little Joe sich über die Falle beugte, hatte ihm das Tier

plötzlich den Rücken zugekehrt, und der buschige Schwanz

war steil in die Höhe geschnellt. Bevor Little Joe

zurückspringen konnte, traf ihn ein Strahl der stinkenden

Flüssigkeit.

Little Joe wünschte allen Tieren den Tod, die aus Stinkdrüsen

stänkern. Sein Gesicht brannte unerträglich. Am meisten aber

litt er unter dem aufdringlichen Gestank.

„Du hast es doch nicht getötet?“ erkundigte sich Hoss.

„Nein“, sagte Little Joe. „Warum willst du das wissen?“

„Stinktiere sind sehr nützlich“, erklärte Hoss. „Sie vertilgen

eine Menge Klapperschlangen und würgen mehr Ratten und

Mäuse als die besten Katzen. Sie fressen auch Käfer und

allerhand Gewürm…“

„Das rechtfertigt noch nicht ihre Stinkdrüsen“, warf Little Joe

ein.

„Stinken tun sie nur, wenn ein Greenhorn wie du sie dazu

zwingt!“ Hoss lächelte schadenfroh.

„So was nennt sich Bruderliebe!“ stellte Little Joe betrübt

fest.

„Ich werde dich abschrubben“, versprach Hoss. „Sobald ich

mit dem Hund fertig bin!“

„Ich glaube nicht, daß du meinen Wohlgeruch mit Seife

wegkriegst“, befürchtete Little Joe.

„Moment!“ rief Hoss. „Das ist eine ganz besondere Seife! Da

ist Schwefel drin! Ich habe sie gestern bei Baker gekauft. Er

sagt, es sei das Allerneueste! Eine Spezialseife, die Würmer,

Käfer und alles Ungeziefer mit Stumpf und Stiel ausrottet!“

„Wirklich?“ Little Joe schien nicht so recht daran zu glauben.

„Bestimmt!“ versicherte Hoss.

„Ist ja auch egal“, sagte sein Bruder. „Schließlich habe ich

weder Würmer noch Käfer! Auch keine Flöhe!“

„Wer weiß?“ Hoss betrachtete ihn abschätzend.

„Du machst dich doch nicht etwa über mich lustig?“ Little

Joe wollte sich auf seinen Bruder stürzen.

Hoss wich entsetzt zurück.

„Bleib, wo du bist!“ rief er. „Komm mir nicht zu nahe!

Hilfe!“

„Nanu!“ sagte eine sonore Stimme. „Was ist denn hier los?“

Die beiden Brüder fuhren erschrocken herum und starrten

überrascht zur Tür, wo ihr Vater stand. Sie waren so

miteinander beschäftigt gewesen, daß sie überhört hatten, wie

der Wagen vorfuhr.

„Hallo, Pa!“ rief Hoss. „Wie war’s bei Andy?“

„Er wird natürlich unseren Vertrag einhalten“, berichtete Ben

Cartwright. „Ich habe auch nichts anderes von Andy McKaren

erwartet!“

„Ich auch nicht“, gestand Hoss. „Möchte nur wissen, wie Ted

so was machen konnte!“

„Es sieht so aus, als suche Ted absichtlich Streit“, erklärte

Little Joe.

„Wie wär’s, wenn du heute abend mal mit ihm sprechen

würdest?“ schlug Ben Cartwright vor.

„Richtig!“ sagte Hoss. „Wir treffen ihn ja heute abend auf

dem Fest!“

„Ihr seid doch zusammen zur Schule gegangen“, erinnerte

sich Ben Cartwright. „Damals sah es so aus, als ob ihr euch

anfreunden würdet!“

„Ich werde mit ihm reden“, versprach Little Joe. „Aber ich

glaube nicht, daß viel dabei herauskommt! Ted ist nicht mehr

der alte!“

„Vergiß nicht, dich vorher gründlich zu waschen“, riet ihm

Hoss. „Sonst wirst du nicht lange auf dem Fest sein!“

„Wer weiß?“ lachte Little Joe. „Vielleicht tanzen die Damen

gern mal mit einem Stinktier.“

„Schon möglich!“ gab Hoss zu. „Aber ich schlafe auf keinen

Fall mit einem Stinktier unter einem Dach!“

„Stinktier?“ horchte Ben Cartwright auf. „Wo ist denn hier

ein Stinktier?“

„Das Stinktier bin ich!“ meldete sich Little Joe.

„Deshalb stinkt es hier so!“ stellte Ben Cartwright fest. „Ich

habe mich schon gewundert! Der Gestank ist ja nicht mehr

auszuhalten!“

„Mich stört es nicht“, behauptete Little Joe.

„Nun aber ‘raus!“ befahl sein Vater. „Zieh dich um! Wirf die

verpesteten Kleider und Stiefel fort! Geh unter die Pumpe und

spül dich gründlich ab! Los!“

Little Joe wurde von seinem Vater und seinem Bruder wie

ein Aussätziger behandelt. Beide wichen entsetzt zurück, als er

an ihnen vorbeikam. Auch der Hund winselte ängstlich. Für

seine empfindliche Nase mußte der Gestank ja noch viel

schlimmer sein.

Ben Cartwright runzelte die Stirn, als er den Waschzuber

entdeckte.

„Was ist das?“ fragte er.

„Moderne Hundepflege“, belehrte ihn Hoss.

„Steht wohl auch in deinem Buch?“ vermutete sein Vater.

„Die Seife ist wirklich prima“, erklärte Hoss. „Du solltest sie

auch mal ausprobieren! Ist Schwefel drin!“

„Danke!“ Ben Cartwright unterdrückte nur mit Mühe ein

Lächeln.

Hoss wandte sich wieder dem Hund zu, der mit gesträubtem

Fell in dem Holzzuber stand.

„Fertig, der Herr“, sagte er. „Einmal Waschen und Legen!

Das macht einen halben Dollar! Wünschen der Herr auch noch

rasiert zu werden?“ Er hob den Hund aus dem Wasser und

stellte ihn neben sich auf den Boden. Dann trocknete er ihn mit

einem Handtuch ab.

„He – Hoss!“ Little Joe steckte noch einmal den Kopf ins

Zimmer. „Wenn ich dir einen guten Rat geben darf… Tanz

heute mal auf deinen eigenen Füßen! Und nicht auf denen der

Damen!“

Hoss blickte verwundert zu ihm auf.

„Komisch!“ erklärte er kopfschüttelnd. „Ausgerechnet du

willst mir gute Ratschläge geben, wie man eine Dame zu

behandeln hat. Dabei hast du selbst keine Ahnung! Du bist drei

Jahre lang hinter Virginia Keith hergelaufen! Und zur

Belohnung heiratet sie Ted!“

„Dafür gibt es eine ganz einfache Erklärung“, gestand Little

Joe. „Ich habe immer vergessen, sie zu fragen, ob sie mich

will!“

„Raus!“ brüllte Ben Cartwright. „Verschwinde! Befreie uns

endlich von dem Gestank!“

Little Joe entfernte sich lachend.

„Drei Jahre!“ Hoss verzog das Gesicht, als habe er

Zahnschmerzen. „Unser Jüngster braucht eine Menge Zeit, um

ein Mädchen zu fragen, nicht wahr, Pa?“

Vor dem Haus erklangen Hufgetrappel und Kettenklirren.

Laut ratternd fuhr ein Wagen vor.

„Nanu!“ wunderte sich Ben Cartwright. „Erwartet ihr

jemanden?“

„Nein!“ Hoss schüttelte den Kopf.

„Wer kann das sein?“ überlegte sein Vater.

„Keine Ahnung!“ Hoss zuckte die Achseln.

Draußen erklangen Schritte. Die Tür öffnete sich knarrend.

Dann erkannten sie den Besucher…

Ein überraschender Besuch

„Störe ich?“ fragte Len Keith.

„Nein“, sagte Ben Cartwright. „Komm nur herein!“

Der Besucher lächelte arrogant, als er über die Schwelle trat.

Hoss starrte ihn feindselig an. Der Silberbaron tat, als bemerke

er es nicht.

„Guten Abend, Hoss!“ grüßte er freundlich.

Hoss wollte nicht unhöflich sein.

„‘n Abend, Mr. Keith“, brummte er.

Len Keith ging mit ausgestreckten Armen auf den Hausherrn

zu.

„Hallo – Ben!“ rief er. „Wie geht’s?“

„Ich bin zufrieden“, gestand Ben Cartwright.

„Ich werde dich nicht lange aufhalten“, versprach der

Besucher.

„Das würde dir auch nicht gelingen“, erklärte Ben

Cartwright. „Wir haben heute noch etwas vor!“

„Wir wollen auf das Fest“, ergänzte Hoss.

„Richtig!“ lächelte der Silberbaron. „Ich gehe mit Virginia

auch hin! Vorher hätte ich gern noch etwas mit dir besprochen.

Wenn möglich, unter vier Augen!“

„Verstehe!“ Hoss machte Anstalten, den Raum zu verlassen.

„Ich muß das hier sowieso noch wegräumen!“ Er packte den

Holzzuber mit beiden Händen und trug ihn mühelos hinaus.

Der Hund folgte ihm bellend.

„Nimm Platz!“ forderte Ben Cartwright den Besucher auf.

„Danke!“ Der Silberbaron setzte sich in einen der

ledergepolsterten Lehnstühle.

Ben Cartwright lehnte am Kamin, die rechte Hand auf das

Sims gestützt.

„Also – was hast du auf dem Herzen?“ erkundigte er sich.

„Ted McKaren war vorhin bei mir“, sagte Len Keith. „Der

Junge war ziemlich aufgeregt, weil er Krach mit seinem Vater

gehabt hat…“

„Ich weiß!“ nickte Ben Cartwright. „Ich war gerade bei

Andy, als es passierte. Aber das hat dir Ted sicher erzählt.“

„Weißt du, Ben“, versicherte der Besucher, „ich mag Ted. Er

ist ein netter Junge. Vielleicht ein bißchen zu ehrgeizig, aber

das ist in meinen Augen kein Fehler…“

„Da bin ich anderer Ansicht“, widersprach ihm Ben

Cartwright. „Falscher Ehrgeiz hat schon vielen geschadet!

Gerade jungen Menschen! Ich kenne eine Menge Existenzen,

die dadurch vernichtet wurden!“

„Die Gefahr besteht bei Ted nicht“, erklärte der Silberbaron.

„Ich kann das beurteilen. Ich kenne ihn bereits gut genug. Du

weißt ja, der Junge wird demnächst mein Schwiegersohn.

Deshalb werde ich besonders auf ihn aufpassen, damit er nicht

allzu viele Dummheiten macht! Du könntest mir übrigens

dabei helfen!“

„Ich?“ Ben Cartwright blickte ihn verwundert an. „Warum

gerade ich?“

„Ted hält sehr viel von dir“, behauptete der Besucher. „Auch

jetzt noch, nach allem, was heute zwischen euch passiert ist.“

„Ich weiß nicht!“ Ben Cartwright schien davon nicht so

überzeugt. „Früher mag das richtig gewesen sein. Aber heute?“

„Ted ist noch etwas jung“, entschuldigte Len Keith seinen

zukünftigen Schwiegersohn. „Noch nicht ganz trocken hinter

den Ohren, wie man so schön sagt. Er schießt leicht über das

Ziel hinaus. Aber das können wir doch verstehen, nicht wahr,

Ben?“ Er lächelte gewinnend. „Wir sind doch auch mal jung

gewesen!“

„Stimmt!“ gab Ben Cartwright zu. „Wir waren auch keine

Engel!“

„Wir wollten auch mit dem Kopf durch die Wand“, erinnerte

sich der Besucher. „Aber dann haben wir uns langsam die

Hörner abgestoßen. Wir haben gearbeitet. Und jetzt haben wir

es geschafft! Ich denke, wir können zufrieden sein.“

„Es gibt eine Menge Möglichkeiten, zu Geld zu kommen“,

gab Ben Cartwright zu.

Der Silberbaron lachte nervös.

„Wie schön, daß wir heute in der Lage sind, den jungen

Leuten eine vernünftige Starthilfe zu geben“, erklärte er. „Ich

jedenfalls werde Ted helfen, wo ich kann. Und du solltest es

auch tun, Ben!“

„Das war eine großartige Rede“, sagte Ben Cartwright. „Aber

du konntest ja schon immer gut reden, Len! Warum bist du

wirklich gekommen?“

„Das habe ich dir doch gerade gesagt.“ Len Keith lächelte

liebenswürdig. „Ich bin Teds wegen gekommen! Nicht

meinetwegen, wie du jetzt vielleicht annimmst.“

„Also gut“, sagte Ben Cartwright. „Du willst, daß ich Ted

helfe. Vielleicht erklärst du mir dann auch, wie ich das machen

soll.“

„Ted will ein Stück Land verkaufen!“ Der Besucher bemühte

sich, ohne Anteilnahme zu sprechen, als ob er nur einen

Tatbestand darstellte. „Aber sein Vater ist dagegen. Deshalb

braucht der Junge deine Hilfe. Ich weiß, daß der alte McKaren

meistens das tut, was du ihm rätst!“

„Da irrst du dich“, sagte Ben Cartwright. „Andy McKaren

weiß allein, was er zu tun hat. Dazu braucht er nicht meinen

Rat. Er hat das oft genug bewiesen!“

Der Silberbaron verzog die Lippen zu einem spöttischen

Lächeln.

„Aber, Ben!“ Die Stimme klang belustigt. „Du willst

hoffentlich nicht bestreiten, daß Andy McKaren meistens auf

dich hört. Also mach ihm klar, daß er die Zukunft seines

Sohnes gefährdet, wenn er mir dieses Land nicht verkauft!“

„Wirklich?“ Diesmal war es Ben Cartwright, der spöttisch

lächelte. „Es ist rührend, wie du dich für den Jungen einsetzt!

Sicher hast du dabei nur sein Wohl im Auge.“

„Das bin ich den beiden schuldig“, versicherte der Besucher

salbungsvoll. „Dem Jungen und meiner Tochter, die ihn einmal

heiraten wird!“

„Das hast du wirklich schön gesagt“, lobte ihn Ben

Cartwright. „Man könnte vor Rührung Tränen vergießen.

Leider kenne ich dich besser! Du bist alles andere als ein

Wohltäter! Vergiß das nicht!“

„Was soll ich nicht vergessen?“ fragte Len Keith verwundert.

„Du hast hier ein Vermögen gemacht“, sagte Ben Cartwright.

„Dagegen wäre nichts einzuwenden, wenn du bei deinen

Methoden etwas wählerischer gewesen wärest! Du hast nie

gefragt, was aus den Menschen wird, die du ausgenutzt und

betrogen hast…“

„Das ist eine Verleumdung!“ Der Besucher sprang wütend

auf.

„Hör zu, Len!“ Ben Cartwright trat ganz nahe an ihn heran.

„Falls Ted McKaren dein nächstes Opfer werden soll! Ich

werde nicht zulassen, daß dem Jungen etwas passiert! Ich

hoffe, du hast mich verstanden.“

Auf den ersten Blick konnte Len Keith leicht etwas lächerlich

wirken, schon wegen seiner stutzerhaften Kleidung. Jetzt war

nichts Lächerliches an ihm. Alles an ihm war drohend und

böse. Seine Lippen bewegten sich kaum.

„Gut!“ sagte er. „Du hast es nicht anders gewollt! Wir hätten

die Sache in Frieden miteinander regeln können. Aber es gibt

auch eine andere Möglichkeit!“

Das war eine offene Drohung. Ben Cartwright war nicht der

Mann, der sich durch Worte einschüchtern ließ. Er nahm sie

aber auch so ernst, wie sie gemeint waren. Sein

Gesichtsausdruck verriet nichts von seinen Gedanken. Er

strahlte noch immer überlegene Ruhe aus.

Der Besucher verbeugte sich mit kalter Höflichkeit.

„Guten Abend, Ben! Ich hoffe, du bereust deinen Entschluß

nicht eines Tages.“

Len Keith verließ eilig das Zimmer. Die Tür fiel krachend

hinter ihm ins Schloß. Eine Weile war es still, dann tönte von

draußen Peitschenknallen. Ein Wagen fuhr polternd an. In das

Wiehern der Pferde tönte Hufgetrappel. Die Geräusche

verloren sich schnell in der Ferne.

„Was hat er gewollt, Pa?“ Hoss stand fragend am Fuße der

Treppe.

Ben Cartwright hatte dem davonfahrenden Wagen durch das

Fenster nachgeschaut. Jetzt drehte er sich langsam um und

blickte seinen Sohn an.

„Ich sollte Andy McKaren überreden, damit er Len Keith das

Land verkauft“, sagte er. „Um Ted zu seinem Glück zu

verhelfen!“

„Das hört sich gut an“, meinte Hoss. „Aber Len Keith denkt

immer bloß an sich!“

Es wurde dunkel. Die Sonne verschwand mit überraschender

Schnelligkeit.

Die Kerze auf dem Kaminsims brannte mit ruhiger, stetiger

Flamme. Sie flackerte unruhig in dem Luftzug, als plötzlich

die Haustür geöffnet wurde.

Little Joe kam herein. Er strahlte vor Sauberkeit.

„Seid ihr fertig?“ erkundigte er sich.

Hoss ging vorsichtig auf ihn zu, die Nase weit vorgestreckt.

Er schnupperte eifrig.

„Wahrhaftig!“ rief er. „Man riecht nichts mehr! Unser

Stinktier hat gebadet!“

Ben Cartwright blickte auf die Uhr.

„Wir wollen aufbrechen“, sagte er.

Es wurde wirklich höchste Zeit, wenn sie den Beginn des

Festes nicht verpassen wollten…

Ohne Prügel geht es nicht

Einmal im Jahr veranstalteten die Rancher aus dem Carson

Valley ein Tanzvergnügen, das sie mit ihren Frauen, Töchtern

und Söhnen besuchten.

Die Männer fachsimpelten an der Theke. Die Frauen saßen

an den Tischen, tauschten Erfahrungen über Kindererziehung

und Haushalt aus und beobachteten stolz die Söhne und

Töchter, die sich auf der Tanzfläche amüsierten.

Hoss hielt sich zunächst an der Seite seines Vaters auf.

Nachdem er mehrere Gläser Whisky getrunken hatte, wagte

auch er sich auf die Tanzfläche. Seine Wahl fiel auf eine

Partnerin, die fast ebenso groß und dick war wie er.

„Wie zwei Elefantenbabys“, grinste Little Joe respektlos, als

er die beiden sah. Er selbst ließ keinen Tanz aus, aber er

wechselte stets die Tänzerin.

Ted McKaren tanzte nur mit seiner Braut. Virginia trug das

Haar zu einem dicken Nackenknoten aufgesteckt. Sie strahlte

vor Glück. Ihre Wangen glühten. Sie seufzte leise auf.

„Ich kann nicht mehr“, erklärte sie atemlos. „Es tut mir leid,

Ted, aber wir wollen eine Pause machen. Laß uns etwas

trinken!“

„Entschuldige!“ Ted blickte bestürzt. „Ich bin ein Scheusal,

weil ich nicht selbst daran gedacht habe! Aber für mich gibt es

nichts Schöneres, als mit dir zu tanzen!“

Die Kapelle spielte unermüdlich. Die drei Musiker standen

auf einer winzigen Estrade. Der Geiger fiedelte mit wiegendem

Oberkörper. Der Klarinettenspieler verdrehte verzückt die

Augen, während er mit vollen Backen blies. Der Mann am

Kontrabaß schob seinen Bogen wie eine Säge hin und her.

In die Musik mischten sich grölende Männerstimmen,

Frauenlachen, Geklirr von Flaschen, Gläsern und Bechern. Der

Raum war erfüllt von bläulichem Zigarrenrauch.

Ted trat mit Virginia an die Theke.

„Was willst du trinken?“ fragte er.

„Wie wär’s mit einem Glas Punsch?“ schlug Virginia vor.

„Okay!“ sagte Ted McKaren. Er gab die Bestellung an den

Barkeeper weiter.

„Hallo – ihr beiden!“ Little Joe kam auf sie zu.

„Hallo, Joe!“ begrüßte ihn Virginia. „Lebst du noch? Ich

habe dich lange nicht gesehen!“

„Dem ist leicht abzuhelfen“, grinste der jüngste Cartwright.

Der Barkeeper stellte zwei dampfende Gläser vor Ted und

Virginia auf die Theke.

„Mir einen Whisky“, sagte Little Joe.

Der Barkeeper nahm einen großen Becher vom Bord und

füllte ihn aus einer Flasche halbvoll mit einer goldgelben

Flüssigkeit. Dann stellte er ihn vor den Gast hin.

Joe blickte das Mädchen an seiner Seite bewundernd an.

„Du siehst großartig aus, Virginia“, sagte er.

Das Mädchen schenkte ihm ein strahlendes Lächeln.

„Danke, Joe!“

„Freut mich, daß dir meine Braut gefällt!“ mischte sich Ted

ein.

„Ich beneide dich um Virginia“, erklärte Little Joe. „Du bist

mir leider zuvorgekommen. Wann heiratet ihr eigentlich?“

„Wir heiraten, sobald dein Vater sich nicht mehr in meine

Angelegenheiten mischt“, erklärte Ted.

Er starrte Little Joe wütend an.

„Ted!“ flehte Virginia. „Mußt du mir unbedingt das Fest

verderben?“

„Ted hat es nicht so gemeint“, entschuldigte Little Joe den

Schulfreund.

„Hör zu, Joe!“ Ted trat wütend auf ihn zu. „Ich meine immer,

was ich sage! Falls du daran zweifeln solltest, werde ich es dir

gern beweisen!“

„Ted!“ sagte Virginia. Ihre Stimme bebte vor Angst. „Ich

möchte tanzen!“

„Dann laßt euch nicht länger stören!“ Little Joe wandte sich

gleichmütig ab.

Ted packte ihn wütend an der Schulter.

„Dreh mir nicht den Rücken zu, Cartwright!“ schrie er.

Little Joe blickte starr auf einen Schnapsfleck auf der Theke.

Es kostete ihn große Anstrengung, Ted nicht gebührend zu

antworten. Er hielt sich nur mit Mühe zurück.

„Hast du nicht gehört?“ ‘brüllte Ted McKaren. „Du hast doch

nicht etwa Dreck in den Ohren?“

Little Joe drehte sich langsam um.

„Gut!“ sagte er. „Wenn du dich unbedingt prügeln willst,

dann komm mit nach draußen. Es muß nicht gerade hier sein!“

„Warum nicht?“ höhnte Ted. Dann schlug er überraschend

zu.

Aber Little Joe hatte sich blitzschnell geduckt, so daß ihn die

Faust verfehlte.

„Warte!“ schrie Ted, außer sich vor Wut. „Das sollst du mir

büßen! Jetzt rechnen wir miteinander ab!“

Virginia war schreckensbleich zu einer Gruppe eifrig

diskutierender Männer gestürmt.

„Mr. Cartwright!“ rief sie. „Ted und Joe prügeln sich!“

Ben Cartwright drängte sich sofort zwischen die beiden

Kämpfer.

„Aufhören!“ befahl er. „Ihr seid wohl verrückt geworden!“

Die drei Musiker hatten aufgehört zu spielen. Alle im Saal

starrten entsetzt auf Ted und Little Joe, die sich schwer atmend

gegenüberstanden.

Hoss’ mächtige Gestalt tauchte vor Ted auf.

„Willst du unbedingt Ärger haben, mein Junge?“ erkundigte

er sich.

Ted verzog das Gesicht zu einer Grimasse.

„Hau ab, Cartwright!“ sagte er. „Der Teufel soll euch holen!

Ich kann keinen von euch mehr sehen!“

Hoss holte tief Luft.

„Komm, Vater!“ sagte Virginia. „Wir gehen!“

Len Keith verließ mit seiner Tochter den Saal.

Ted starrte ihnen ungläubig nach. Dann trat er an die Theke

und trank mit einem Zug sein Glas leer.

„Noch einmal dasselbe!“ bestellte er.

„Hast du etwas abgekriegt?“ fragte Hoss seinen Bruder.

Little Joe schüttelte den Kopf.

Auf einmal setzte die Musik wieder ein. Die Geige

schluchzte. Die Klarinette dudelte, und der Kontrabaß

brummte den Takt dazu. Die Paare tanzten wieder.

Ben Cartwright blickte seinen Sohn strafend an.

„Ich verstehe dich nicht, Joe“, sagte er. „Ja, ja – ich weiß!

Ted hat dich zuerst geschlagen! Aber ob eine Schlägerei das

richtige Mittel ist, Ted zur Vernunft zu bringen, das möchte ich

bezweifeln!“ Er schüttelte mißbilligend den Kopf.

„Tut mir leid, Pa!“ erklärte Little Joe. „Ich wollte die

Schlägerei nicht, aber er hat mich herausgefordert!“

„Ted ist nicht schlecht“, meinte Ben Cartwright. „Irgend

jemand hat ihn aufgehetzt!“

„Ich weiß auch, wer“, sagte Hoss.

„Ich glaube, wir wissen alle, daß Ted ganz unter Len Keiths

Einfluß steht“, stellte Little Joe fest.

„Das ist auch kein Wunder“, hielt ihm sein Vater vor.

„Schließlich will er Virginia heiraten. Kannst du es ihm da

übelnehmen, wenn er auf seinen Schwiegervater hört?“

„Das nimmt für Ted noch ein schlimmes Ende“, prophezeite

Hoss. „Ich kann mir nicht denken, daß es Len Keith nur um die

Ranch geht! Der hat etwas anderes vor, glaub’ mir, Pa!“

„Wahrscheinlich will er das ganze Tal in eine einzige

Silbermine verwandeln“, vermutete Ben Cartwright.

„Einschließlich der Ponderosa“, warf Little Joe ein.

„Das ist durchaus möglich“, gab sein Vater zu. „Aber wir

drei wissen, daß es niemals dazu kommen wird!“

Darin waren sich Ben Cartwright und seine Söhne einig…

Eiliger Aufbruch

Virginia blieb in der Dunkelheit stehen. Die Musikfetzen, die

aus dem Tanzsaal klangen, erweckten in ihr ein Gefühl der

Verlassenheit. Sie drehte sich um.

Die Fenster leuchteten in sattem Goldgelb. Dahinter konnte

sie die wogende Menge sehen. Helles Lachen und laute

Stimmen drangen an ihr Ohr. Sie seufzte auf.

„Was hast du?“ fragte ihr Vater, der ebenfalls

stehengeblieben war.

„Ich glaube, es ist besser, wenn ich wieder hineingehe“, sagte

Virginia. „Ich darf Ted jetzt nicht allein lassen!“

„Nein, Ginny“, widersprach ihr Len Keith. „Das! würde ich

nicht tun! Laß ihn jetzt lieber in Ruhe, dann renkt sich die

Sache ganz von allein wieder ein!“

„Ich weiß nicht!“ Virginia blickte ihn zweifelnd an.

„Manchmal frage ich mich, ob deine Ratschläge wirklich gut

für uns sind.“

„Aber, Ginny!“ Ihr Vater lachte heiser auf. „Ich kann mich

nicht erinnern, dich jemals schlecht beraten zu haben.“

„Ich spreche auch nicht von mir“, belehrte ihn Virginia. „Ich

spreche von Ted! Er hat sich sehr verändert, seitdem du ihn

berätst! Er ist ein ganz anderer Mensch geworden!“

„Er ist ein Mann geworden“, erklärte Len Keith nicht ohne

Stolz. „Das ist kein Fehler, wenn du mich fragst. Wenn er so

weitermacht, werde ich eines Tages einen würdigen

Nachfolger haben!“

„Das interessiert mich nicht“, gestand Virginia.

„Liebes Kind!“ Ihr Vater lächelte nachsichtig. „Das sagst du

jetzt! Später wirst du anders darüber denken!“

„Mich interessiert nur, ob ich mit Ted glücklich werde“, sagte

Virginia.

Der Mond war hinter den Wolken hervorgekommen. Die

Sterne flimmerten blaß. Nicht weit von Len Keith und seiner

Tochter entfernt stand eine mächtige Eiche. Unter ihrem

schützenden Blätterdach stand der Wagen. Die Pferde

scharrten unruhig mit den Hufen.

Vater und Tochter waren jetzt so weit von dem Saal entfernt,

daß sie den Lärm des Festes nicht mehr hörten. Virginia

erschrak, als in der Ferne ein Hund bellte.

„Komm“, sagte ihr Vater. „Laß uns nach Hause fahren!“

Virginia zog den dunklen Kaschmirschal fröstelnd’ über ihre

Schultern. Die Brillanten, die in ihrem Haar wie in einem Nest

steckten, schimmerten hell, ihr Kleid leuchtete

phosphoreszierend im Mondlicht, als sie ihrem Vater zum

Wagen folgte.

Plötzlich tauchte eine Gestalt vor ihr auf.

„Gott sei Dank“, keuchte Little Joe, „daß ich dich noch

gefunden habe. Ich möchte mich noch bei dir entschuldigen!“

„Wieso?“ Virginia sah ihn verwundert an. „Es war doch nicht

deine Schuld.“

„Nett, daß du das sagst!“ Little Joe lächelte erlöst.

„Der Fall ist für uns erledigt“, erklärte Len Keith.

Little Joe hatte es plötzlich eilig.

„Wiedersehn, Virginia!“ Er reichte ihr zum Abschied die

Hand. „Komm gut nach Hause!“

„Amüsiere dich noch gut“, lächelte Virginia unter Tränen.

Little Joe ging zum Tanzsaal zurück.

„Komm, Ginny! Steig ein!“ Ihr Vater öffnete den

Wagenschlag.

„Warte!“ sagte Virginia. „Ich möchte dich noch etwas

fragen!“

„Nicht jetzt! Und nicht hier!“ erklärte Len Keith. „Zu Hause

stehe ich dir gern Rede und Antwort!“

„Gut!“ nickte Virginia. „Warten wir, bis wir wieder zu Hause

sind!“

Len Keith hob sie auf den gepolsterten Wagensitz. Dann stieg

er ebenfalls ein. Virginia rückte zur Seite, um ihm Platz zu

machen. Ihr Vater ergriff die Zügel. Die Peitsche in der Hand,

zögerte er einen Augenblick.

„Bist du sehr unglücklich?“ fragte er.

Sie sah mit Tränen in den Augen zu ihm auf.

Ihr Anblick erschreckte ihn.

„Es wird bestimmt wieder alles gut“, versprach er.

Virginia lehnte sich schweigend zurück, den Kopf fest gegen

das Polster gepreßt. Ihr Vater schnalzte mit der Zunge. Die

Pferde zogen an, und der Wagen rollte schnell davon.

Der holperige Weg wand sich durch Täler und über weite

Hänge, vorbei an dichtbewaldeten Hügeln. Die Kronen der

Tannen zeichneten gespenstische Schatten in das Mondlicht.

Eine Zeitlang führte der Weg am Rande des sumpfigen

Graslandes entlang, das im vergangenen Sommer

trockengelegt worden war. Ab und zu kamen sie an einem

einsamen Holzhaus vorbei.

Weder Virginia noch ihr Vater sprach ein Wort. Das

Rumpeln des Wagens und der Hufschlag ihrer Pferde waren

die einzigen Geräusche in der Stille der Nacht.

Als sie in die Einfahrt zu ihrem Haus einbogen, hörten sie

wütendes Hundegekläff. Ein paar schemenhafte Gestalten

huschten eilig über den Hof.

„Nanu?“ wunderte sich Len Keith. „Was ist denn hier los?“

Er zog heftig an der Leine, um die Pferde zum Stehen zu

bringen, als sie vor dem Haus angelangt waren.

Virginia sprang aus dem Wagen, bevor ihr der Vater helfen

konnte. Eilig rannte sie die Stufen zur Veranda hinauf.

Len Keith war gerade ausgestiegen, als ein Mann neben ihm

auftauchte. Zuerst konnte er ihn in der Dunkelheit nicht

erkennen. Dann sah er, daß es einer seiner Leute war.

„Entschuldigen Sie, Mr. Keith“, sagte Sam Tucker, „wenn

ich Sie jetzt noch störe. Aber ich muß Sie unbedingt

sprechen!“

„Jetzt?“ Len Keith runzelte die Stirn. „Hat das nicht bis

morgen Zeit?“

„Ich fürchte nein“, bedauerte Sam Tucker.

Virginia stand albwartend auf dem Treppenpodest vor der

Haustür.

Ihr Vater überlegte kurz.

„Geh schon hinein!“ sagte er. „Ich komme gleich nach!“

Virginia gehorchte schweigend. Leise fiel die Haustür hinter

ihr ins Schloß…

Eine schlechte Nachricht

„Was ist los, Tucker?“ wandte sich Len Keith an den Cowboy.

„Mr. Keith“, sagte Sam Tucker. „Sie haben doch die zwanzig

Kühe aus Texas gekauft.“

„Wieso?“ fragte der Silberbaron. „Ist mit ihnen etwas nicht in

Ordnung?“

Sam Tucker nickte bekümmert.

„Sie sind alle krank“, erklärte er.

„Krank?“ Len Keith glaubte nicht richtig zu hören.

„Kommen Sie mit ‘rüber!“ Sam Tucker führte ihn zur

Scheune, die auf der anderen Seite des Hofes stand.

Der Silberbaron folgte ihm schweigend. Nur wer durch lange

Vertrautheit jeden Zollbreit der Scheune kannte, konnte hier

auf eine Laterne verzichten. Das Mondlicht sickerte nur

spärlich herein.

Aus einer Ecke tönte lautes Stöhnen. Sie gingen den Lauten

nach und sahen, was geschah: Ein Mann schlug wütend auf

einen anderen ein, der gefesselt im Heu lag.

„Aufhören!“ befahl Len Keith.

Der Schläger gehorchte sofort. Sein Opfer ächzte. Der

Silberbaron wandte sich ab.

„Das genügt, Roy“, sagte er.

„Der Kerl hat einen Denkzettel verdient“, erklärte Sam

Tucker. „Er hat uns die kranken Kühe verkauft! Sie hätten

unser ganzes Vieh angesteckt, wenn wir es nicht rechtzeitig

gemerkt hätten!“

„Wo habt ihr die kranken Tiere hingebracht?“ erkundigte sich

Len Keith.

„Wir haben sie ins Nordgehege getrieben“, berichtete der

Cowboy. „Morgen früh wollen wir die Tiere töten und

eingraben.“ Er wies mit dem Kopf auf den Mann, der gefesselt

im Heu lag. „Wenn es nach mir ginge, würde ich es mit dem

da genauso machen!“

„Bring ihn ‘raus!“ befahl der Silberbaron dem zweiten

Cowboy. „Ich will ihn nicht mehr sehen! Und sprich mit

niemandem über die kranken Kühe.“

„Keine Angst, Boß!“ versicherte Roy Wilkins.

Er zog ein Messer aus der Tasche und schnitt dem Mann, der

vor Schmerzen leise wimmerte, die Fußfesseln durch. Dann

führte er ihn auf den Hof hinaus.

Len Keith nahm Sam Tucker beiseite.

„Der Mann hat bestimmt gesagt, daß er nichts von der

Krankheit wußte“, vermutete der Silberbaron.

„Stimmt!“ nickte der Cowboy. „Er hatte keine Ahnung!

Wahrscheinlich hat er die Kühe irgendwo gestohlen.“

„Sind alle zwanzig krank?“ wollte Len Keith wissen.

„Keine Frage!“ sagte Sam Tucker. „Eine Kuh, die das

Texasfieber hat, steckt die anderen an.“

„Du meinst, eine kranke Kuh kann eine ganze Herde

anstecken?“ Der Silberbaron starrte gedankenverloren vor sich

hin.

„So ist es“, bestätigte der Cowboy. „Deshalb ist die Sache ja

so gefährlich!“

„Tucker“, sagte Len Keith. „Sorge dafür, daß der Mann, der

uns die Kühe verkauft hat, verschwindet und nie wieder

hierherkommt!“

„Das kann ich machen“, versprach der Cowboy. Er lächelte

verschlagen. „Aber wie soll ich das verstehen? Das mit dem

Verschwindenlassen?“

„Das ist deine Sache“, erklärte der Silbenbaron. „Du wirst es

bestimmt nicht bereuen!“

„Das weiß ich, Herr“, versicherte Sam Tucker eifrig. Durch

die offene Scheunentür kam die Nachtkühle herein.

Er spürte den Luftzug kalt in seinem schweißnassen Nacken.

„Und noch etwas, Tucker“, sagte Len Keith. „Du wirst die

kranken Kühe erst töten, wenn ich dir Bescheid gebe!“

„Das ist gefährlich für Ihre ganze Herde“, warnte der

Cowboy.

„Nicht für meine“, verbesserte ihn der Silberbaron, „sondern

für die Herde der Cartwrights! Vielleicht möchte ich ihnen ein

paar kranke Kühe schenken.“

„Das werden sich die Cartwrights kaum gefallen lassen“,

befürchtete Sam Tucker.

„Sofern sie es bemerken“, schränkte Len Keith ein.

„Ich verstehe!“

Der Cowboy blickte seinen Herrn bewundernd an. Er hatte

endlich begriffen.

„Du darfst dich natürlich dabei nicht erwischen lassen“,

erklärte der Silberbaron.

„Eine schwere Aufgabe“, sagte Sam Tucker. Er zählte im

Geiste schon die Silberdollars, die er damit verdienen würde.

„Es wird sich für dich lohnen“, versprach ihm Len Keith.

„Vorausgesetzt, du machst deine Sache gut!“

„Auf mich können Sie sich verlassen!“ Der Cowboy lächelte

selbstsicher. „Was ich in die Hand nehme, das klappt! Bis

morgen früh ist alles erledigt!“

„Ein schöner Gedanke!“ freute sich der Silberbaron. „Bisher

haben hier alle nach Ben Cartwrights Pfeife getanzt. Das wird

sich jetzt endlich ändern!“

„Darauf können Sie sich verlassen, Mr. Keith!“ Sam Tucker

grinste schadenfroh.

„Ich möchte das Gesicht von Ben Cartwright sehen“, sagte

Len Keith, „wenn er morgen früh aufwacht und feststellt, daß

seine Herde über Nacht größer geworden ist!“

„Schade, daß wir das nicht miterleben können“, bedauerte der

Cowboy. „Seine Freude wird allerdings nur kurz sein!“

„Du weißt, was für dich und mich auf dem Spiel steht,

Tucker“, erinnerte ihn der Silberbaron. „Also mach deine

Sache gut!“

Len Keith trat, ohne eine Antwort abzuwarten, auf den Hof

hinaus.