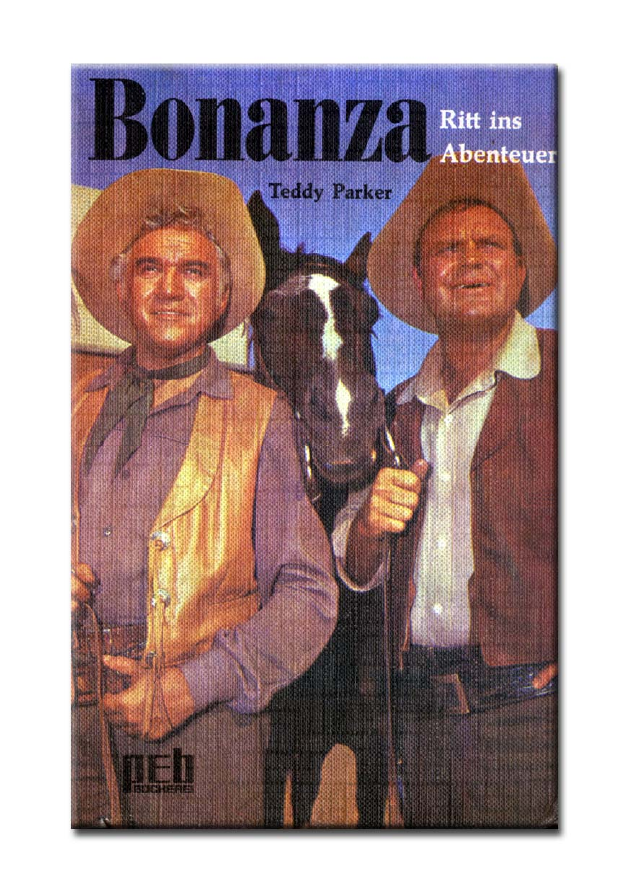

Teddy Parker

Ritt ins Abenteuer

Bonanza

Band 3

Engelbert‐Verlag • Balve/Westf.

Verlags-Nr. 778

1. Auflage 1969

Textauswahl: Kurt Veihake

(c) 1969 by National Broadcasting Company, Inc.

Alle Rechte vorbehalten

Veröffentlicht mit Genehmigung von Western Publishing

Company, Inc. Wisconsin, USA

Alle Rechte der deutschen Buchausgabe 1969 by

Engelbert-Verlag, Balve

Nachdruck verboten – Printed in Germany

Satz, Druck und Einband: Gebr. Zimmermann

Buchdruckerei und Verlag GmbH, Balve/Westf.

Ein unerwartetes Wiedersehen

Der Tag, an dem die Soldaten auf die Ranch Ponderosa kamen,

würde den Bewohnern unvergeßlich bleiben; denn damit

begann für sie ein neues aufregendes Abenteuer.

Es waren ein Colonel, ein Sergeant und acht Mann, die in den

Hof geritten kamen; inmitten des Trupps rumpelte ein alter

Planwagen, auf dessen Kutschbock ein ergrauter Korporal saß.

Auf dem großen freien Platz zwischen dem soliden

Ranchhaus, den festgefügten Ställen und dem Pferch hielten

die Reiter ihre Pferde an. Der Korporal fuhr seinen Wagen bis

vor die Remise. Die Soldaten sprangen auf ein Zeichen ihres

Anführers aus dem Sattel und blieben abwartend neben ihren

Pferden stehen, während der Sergeant mit gemessenen

Schritten auf das Haus zuschritt. Er war noch nicht bis zur Tür

gekommen, als sie aufsprang und ein kleiner, dürrer schlitz-

äugiger Mann mit einem langen schwarzen Zopf heraushüpfte.

Hop Sing, der chinesische Koch der Ponderosa, trug als

Zeichen seiner Würde über dem engen schwarzen Gewand eine

weiße Küchenschürze. In seiner rechten Hand blinkte ein

großes Küchenmesser. Er stellte sich schützend vor die

Schwelle.

„Niemand zu Hause“, verkündete er mit heller, singender

Stimme. „Mastel mit Söhne weggelitten!“ Wie viele Chinesen

sprach er statt des schwer aussprechbaren R ein L.

„Wir werden warten“, sagte der Sergeant.

„Es sein möglich, daß Mastel bald zulückkommen“, erklärte

Hop Sing. „Es sein abel auch möglich, daß lange wegbleiben!

Sehl lange! Ich nicht wissen!“

Es war September, und die Tage wurden bereits kürzer. Jetzt,

um vier Uhr nachmittags, schien noch die Sonne. Aber die alte

Eiche am Hoftor warf schon einen langen Schatten.

„Wir werden trotzdem warten“, sagte der Sergeant.

„Oh, Mastel!“ Hop Sing atmete erleichtert auf, als er die drei

Reiter in den Hof galoppieren sah.

Der Sergeant ging eilig auf die drei Männer zu, die vor dem

Ranchhaus absaßen.

„Mr. Cartwright?“ wandte er sich an den Älteren.

Der stämmige grauhaarige Mann, dem man ansah, daß er mit

Kraft und Zuversicht sein Leben meisterte, nickte.

„Ich bin Ben Cartwright“, bestätigte er. „Und das sind meine

Söhne Hoss und Joe.“

„Sergeant Devlin“, stellte sich der Fremde vor. „Darf ich Sie

bitten, mit mir zu kommen, Sir?“

Falls Ben Cartwright überrascht war, ließ er es sich nicht

anmerken. Er folgte dem Sergeanten bereitwillig.

Hoss schob seinen Hut in die Stirn und kratzte sich hinter

dem Ohr.

Er war hochgewachsen, breitschultrig und von gutmütiger

Wesensart.

„Weißt du, was das bedeutet?“ fragte er seinen Bruder.

„Wollen sie uns am Ende etwa zum Militär einziehen?“

„Keine Angst!“ beruhigte ihn Joe. „Die wollen ihre Kriege

gewinnen und nicht verlieren!“

Über das gutmütige Gesicht des Bruders glitt ein Lächeln.

„Da hast du recht“, gab er zu.

Gegen die riesige Gestalt seines Bruders Hoss wirkte Little

Joe fast klein; dabei war er ebenfalls von stattlicher Größe, nur

wesentlich schlanker.

„Ich bin ja auch neugierig, was die von uns wollen“, gestand

er.

Die beiden Brüder ließen ihren Vater nicht aus den Augen.

Sie beobachteten, wie er plötzlich stehenblieb und den Offizier

ungläubig anstarrte.

„Nanu?“ wunderte er sich. „Sehe ich recht?“

„Ja“, bestätigte der Colonel. „Ich bin es wirklich, Ben!“

„Keith!“ rief Ben Cartwright. „Keith Jarell! Colonel Keith

Jarell!“ verbesserte er sich. „Mann, ist das eine Überraschung!

Hätte nicht gedacht, dich noch einmal wiederzusehen!“

Die beiden alten Freunde lagen sich lachend in den Armen.

Die Soldaten, die Zeuge dieses unerwarteten Wiedersehens

wurden, lächelten. Hoss und Joe tauschten einen vielsagenden

Blick.

„Siebzehn Jahre sind eine verdammt lange Zeit, nicht wahr,

Ben?“ sagte der Colonel. „Waren damals ziemlich stürmische

Zeiten, was?“

„Ja“, nickte Ben Cartwright. „Lagen fast ständig im Kampf

mit den Indianern!“

„Apachen, Comanchen“, erinnerte sich Keith Jarell.

„Rothäute, wohin man sah!“

Ben Cartwright blickte den Freund aus alten Tagen gerührt

an.

„Wahrhaftig, Keith“, sagte er. „Die Überraschung ist dir

gelungen! Kann es noch immer nicht glauben, daß du leibhaftig

vor mir stehst! Und nun sollst du meine Jungs kennenlernen!“

Er kehrte mit seinem Gast zum Ranchhaus zurück, wo seine

Söhne noch immer neben den Pferden standen und ihm

erwartungsvoll entgegenblickten.

„Das ist Little Joe“, stellte er seinen jüngsten Sohn vor.

„Tag, Colonel“, grüßte Joe. „Und das ist Hoss, mein

Ältester“, erklärte Ben Cartwright.

„Hallo!“ Hoss zerdrückte mit seinen großen Händen verlegen

seinen Hut.

Plötzlich stand Hop Sing vor ihnen.

„Mastel!“ rief er. „Oh, sein ich floh, daß Mastel gekommen

so flüh zulück! Flemde Soldaten kommen, ein, zwei, dlei – ich

nicht wissen, wie viele. Almes Hop Sing…“

Ben Cartwright deutete auf seinen Gast. „Das ist Colonel

Jarell“, sagte er. „Ein alter Freund von mir!“

Der Chinese verneigte sich ehrfürchtig vor dem Offizier.

„Altel Fleund gut“, sagte er. „Sehl gut!“

„Hör zu“, wandte sich der Rancher an den Koch. „Du machst

jetzt für uns alle ein gutes Essen!“

„Sehl gutes Essen“, versprach Hop Sing.

„Nicht nur für uns“, sagte Ben Cartwright. „Auch für die

Männer, die mit dem Colonel gekommen sind.“

Der Chinese blickte entsetzt auf die Soldaten.

„Fül alle?“ fragte er. „Fül ganze Almee?“

„Ja“, nickte der Rancher. „Für die ganze Armee.“

„Ganzes Haus vellückt“, stöhnte der chinesische Koch. „Hop

Sing bald auch vellückt! Essen kochen fül ganze Almee! Oh,

almes Hop Sing!“ Er verschwand kopfschüttelnd in der Küche.

Die Männer blickten ihm lächelnd nach.

„Wir wollen ins Haus gehen“, schlug Ben Cartwright vor.

Auf einen Wink des Colonels ließ der Sergeant die Soldaten

wegtreten. Hoss und Joe brachten die Pferde in den Stall. Der

Rancher hielt seinem Gast einladend die Tür auf.

„Willkommen in meinem Hause“, sagte er.

Ben Cartwright konnte nicht ahnen, daß er seine

Gastfreundschaft noch einmal verwünschen würde…

Der Auftrag

„Und nun sag mir, was dich auf die Ponderosa führt.“ Ben

Cartwright sah den Colonel erwartungsvoll an.

Er saß mit seinem Gast und seinen Söhnen in der großen

Wohnstube vor dem prasselnden Kaminfeuer. Das von Hop

Sing zubereitete Essen war ausgezeichnet gewesen. Danach

hatten sie mit echtem amerikanischem Whisky auf die alte

Freundschaft angestoßen.

Auf dem Marmorsims flackerte eine Kerze. Ihr Licht fiel auf

den hellen Holzfußboden, den breiten alten Tisch, die

bequemen Holzstühle mit den gepolsterten Lehnen und die

große Anrichte.

Draußen, auf dem Hof, hatten die Soldaten ein Biwak

errichtet. Die Gewehre waren zu Pyramiden zusammengestellt.

Die Pferde standen im Pferch. Hell loderte das Lagerfeuer in

der Nacht, die sich wie ein schwarzes Tuch über die Ranch

breitete.

„Also“, wiederholte Ben Cartwright, „wie kommen wir zu der

Ehre deines Besuches? Es ist doch kein Zufall?“

„Nein“, sagte Colonel Jarell. „Es ist kein Zufall!“ Hoss und

Joe horchten auf.

„Ich bin gekommen, weil ich deine Hilfe brauche“, fuhr der

Colonel fort.

„Meine Hilfe?“ fragte Ben Cartwright erstaunt.

Hoss und Joe sahen sich bedeutungsvoll an.

„Major Cartwright war ein guter Soldat“, stellte Colonel

Jarell mit Nachdruck fest. „Ein Mann, auf den man sich

unbedingt verlassen konnte…“

„Moment mal!“ unterbrach ihn der Rancher. „Das ist jetzt

siebzehn Jahre her, Keith!“

„Richtig!“ gab der Colonel zu. „Aber ich kenne dich gut

genug, Ben, um zu wissen, daß du dich in der Zwischenzeit

nicht verändert hast! Oder irre ich mich?“

„Nein“, bestätigte Ben Cartwright. „Du irrst dich nicht,

Keith!“

„Na, also!“ Colonel Jarell atmete hörbar auf. Dann fuhr er mit

beschwörender Stimme fort: „Ich brauche einen zuverlässigen

Mann! So einen wie dich, Ben, der hier wohnt und dem die

Indianer vertrauen…“

„Ich will nicht bestreiten, daß ich mich hier in der Gegend

auskenne“, sagte der Rancher. „Aber…“

„Das genügt!“ fiel ihm der Colonel ins Wort.

„Wozu?“

„Du sollst mich und meine Männer zu den Jarbridge

Mountains führen“, erklärte der Colonel.

Der Rancher hatte seine Pfeife gestopft. Er hielt ein

brennendes Streichholz an den Tabak und machte ein paar

paffende Züge.

„Ein militärischer Auftrag?“ erkundigte er sich.

„Ich habe den Auftrag, Elkoro in den Bergen ausfindig zu

machen“, antwortete Colonel Jarell.

„Elkoro?“ Hoss hatte den Namen schon gehört. „Das ist doch

der Häuptling der Paiutes, die bei Pyramid Lake den Soldaten

eine blutige Schlacht geliefert haben.“

„Damals vernichteten die Indianer fast ein ganzes Bataillon

der Miliz“, erinnerte sich Joe.

Er nahm eine von seinen langen, dünnen schwarzen Zigarren

aus der Tasche und biß nach alter Gewohnheit die Spitze ab.

Dann ließ er sich von Hoss Feuer geben. Nachdem er mit

Genuß den ersten Zug getan hatte, sprach er weiter.

„Der Stamm hat sich später geteilt“, berichtete er. „Viele

Indianer gingen in die von der Regierung errichteten

Reservationen. Nur Elkoro blieb mit Frauen, Kindern und

sämtlichen Kriegern in den Bergen. Über achtzig

schwerbewaffnete, zu allem entschlossene Männer, die die

Autorität der Vereinigten Staaten nicht anerkennen wollen.“

„Und was geschieht, wenn du Elkoro gefunden hast?“

„Ich will Frieden“, erklärte Colonel Jarell. „Ich will Elkoro

davon überzeugen, daß Rote und Weiße ohne Haß

nebeneinander leben können. Zuvor aber muß ich ihn in den

Bergen gefunden haben!“

„Colonel!“ ließ sich Hoss vernehmen. „Mit den paar

Männern, die Sie begleiten, haben Sie nicht die geringste

Chance zu überleben, falls die Indianer Sie angreifen sollten.“

„Das stimmt!“ pflichtete ihm der Colonel bei. „Ich habe

absichtlich so wenig Männer mitgenommen, um meine

Friedfertigkeit glaubhaft zu machen.“

„Ich weiß nicht!“ Hoss schüttelte bedenklich den Kopf. „Das

erscheint mir ziemlich gefährlich!“

„Ich habe keine andere Wahl“, sagte Colonel Jarell. „Im

letzten Jahr hatten wir zwei Reiterschwadronen ausgesandt. Sie

wurden blutig zurückgeschlagen. Es wird höchste Zeit, daß das

Blutvergießen endlich aufhört!“

„Da bin ich ganz Ihrer Ansicht“, stimmte ihm Hoss zu.

„Es ist auch die Ansicht der Regierung“, erklärte der Colonel.

„Wir alle wollen in Frieden mit den Indianern leben!“

„Ein hohes Ziel“, sagte der Rancher. „Und eine schöne

Aufgabe!“

„Ja“, nickte Colonel Jarell. „Es lohnt sich, dafür alles

einzusetzen und alles zu wagen. Ich hoffe, du bist derselben

Ansicht, Ben.“

„Wir waren schon früher immer der gleichen Meinung“,

erinnerte ihn Ben Cartwright. „Auch das scheint sich noch

nicht geändert zu haben!“

Er trat ans Fenster und blickte hinaus in die vom Lagerfeuer

erhellte Nacht. Im Abglanz der lodernden Flammen tanzten

gespenstische Schatten über die Stallwände. Die Soldaten

saßen am Feuer und reichten einander den Branntweinbecher

zu.

„Wirst du uns führen, Ben?“ fragte Colonel Jarell.

„Ja“, sagte der Rancher. „Ich werde euch zu Elkoro führen!“

Auch diesen Entschluß sollte Ben Cartwright noch bereuen…

Freiwilliger Hoss

Der weiße Hengst stand still auf einem Felsen, so reglos wie

ein Denkmal, als wittere er nicht den Reiter, der ihn beharrlich

verfolgte.

Jetzt habe ich ihn! dachte Hoss. Jetzt kann er mir nicht mehr

entkommen! Er schwang sein Lasso. Die Schlinge senkte sich

bedrohlich auf sein Opfer.

Da galoppierte der weiße Hengst plötzlich wie ein

Wirbelwind davon, im allerletzten Augenblick, so, wie er sich

bisher immer der Gefangennahme entzogen hatte.

Hoss stöhnte leise auf. Er hörte den Schimmelhengst gellend

wiehern, es klang wie Triumphgeschrei. Dann vernahm Hoss

eine laute Männerstimme.

Er erwachte und fühlte sich schweißnaß. Nur langsam

gewöhnten sich seine Augen an das Halbdunkel im Zimmer. Es

dauerte eine Weile, bis er begriff, daß er alles nur geträumt

hatte.

Aber das Pferdewiehern drang noch immer an sein Ohr. Auch

die Männerstimme war wirklich.

Hoss, der sich zögernd aufgerichtet hatte, sprang mit einem

Satz aus dem Bett. Sein weißes Nachthemd umwallte lang

seine mächtige Gestalt.

Im Osten färbte sich der Horizont bereits rot. Ein heller

Streifen wuchs am Himmel empor.

Im ersten Licht des anbrechenden Tages huschten

schemenhafte Gestalten über den Hof. Pferde wurden getränkt,

Decken zusammengerollt und an die Sättel geschnallt und die

Spuren des Biwaks beseitigt. Sergeant Devlin brachte mit

lauter Stimme Ordnung in das Durcheinander.

„Verdammte Schlamperei!“ schimpfte Hoss, der vergessen

hatte, am Abend seinen Wecker zu stellen, und daran war

natürlich der zu reichlich genossene Whisky schuld.

Bestimmt hätte ihn niemand geweckt, und er würde den

Aufbruch der Soldaten verschlafen haben, wenn er nicht

zufällig aufgewacht wäre. Nein, nicht zufällig, sondern von den

Befehlen des Sergeanten. Hoss beschloß, sich später dafür bei

Devlin zu bedanken. Jetzt mußte er sich beeilen.

Hoss prustete, als er sich am Waschtisch den halben Krug mit

kaltem Wasser über den Kopf goß. Dann wusch er sich flüchtig

und zog sich schnell an.

Leise, um Joe nicht zu wecken, schlich er die Treppe hinab in

die Küche. Dort herrschte ein ständiges Kommen und Gehen.

Die Soldaten füllten ihre Feldflaschen mit Tee, den Hop Sing

in einem riesigen Kessel zubereitet hatte.

Hoss frühstückte im Stehen. Er schlang eilig ein paar

Butterbrote hinunter. Noch mit vollem Munde kauend, ging er

zum Gewehrschrank und prüfte sorgfältig die Büchsen.

Plötzlich legte sich ihm eine Hand auf die Schulter.

„Guten Morgen, Bruderherz“, sagte Joe. „Ich sehe, wir haben

denselben Gedanken.“

„So?“ Hoss drehte sich langsam um. „Dann sag deinem

großen Bruder mal, was du denkst!“

„Der Ritt in die Berge ist gefährlich“, erklärte Joe. „Deshalb

sollten wir Vater nicht allein reiten lassen.“

„Richtig!“ stimmte ihm Hoss zu.

„Also werden wir beide ihn begleiten“, sagte Joe.

„Nicht wir beide“, verbesserte ihn Hoss. „Ich!“ Er richtete

sich zu seiner vollen Größe auf.

„Hör zu, Bruderherz…“ Joe verzog das Gesicht zu einem

Grinsen. „Wir werden diese Streitfrage in einem sportlichen

Wettkampf klären.“

Hoss war auf der Hut.

„Und wie?“ wollte er wissen.

Joe hielt plötzlich einen Pasch Karten in der Hand.

„Hiermit“, sagte er.

Hoss stellte das Gewehr, das er in der Hand gehalten hatte,

neben dem Gewehrschrank auf den Boden. Er schob seinen

Hut aus der Stirn und atmete schwer.

Joe breitete die Karten fächerförmig aus.

„Wer die hohe Karte zieht, begleitet Vater“, erklärte er. „Wer

die niedrige zieht, bleibt auf der Ranch!“

„Moment mal!“ Hoss betrachtete die Karten mißtrauisch.

„Damit haben wir doch vorgestern abend gepokert, nicht

wahr?“

„Ja“, nickte Joe. „Etwas dagegen?“

„Eine ganze Menge“, sagte Hoss.

„Wieso?“ Joe tat überrascht.

„Die hübschen Dingerchen sind gezinkt“, behauptete Hoss.

„He!“ fuhr ihn Joe an. „Soll das heißen, daß ich dich

betrüge?“

„Ja“, brummte Hoss. „Du bist kein Gentleman!“

„Du kannst dir die Karten ansehen“, sagte Joe. „Du wirst

keine finden, die gezinkt ist!“

„Na, schön!“ gab Hoss nach. „Ich bin einverstanden! Unter

einer Bedingung! Daß ich die erste Karte ziehen darf.“

„Okay!“ Joe nickte gönnerhaft.

Hoss ließ sich Zeit. Er betrachtete eingehend das Muster, das

die Rückseite der Karten zierte. Schließlich kratzte er sich

hinter dem Ohr und schnaufte laut, bevor er endlich eine Karte

zog. Er warf nur einen kurzen Blick darauf, dann zeigte er sie

triumphierend seinem Bruder. „Karo-As“, stöhnte Joe.

„Na also!“ Hoss strahlte. „Was sagst du jetzt?“

„Zufall!“ behauptete Joe.

„Moment!“ Hoss zog eine zweite Karte. „Wetten, daß es eine

Pik-drei ist?“ Es war eine Pik-drei. Hoss grinste schadenfroh.

„Glaubst du nun, daß die Karten gezinkt sind?“ fragte er.

„Du hast recht“, gab sich Joe geschlagen.

„Seinen Bruder betrügen! Pfui Teufel!“ Hoss tat wie ein

Lehrer, der einen Schüler beim Abschreiben ertappt hat. Er

schüttelte betrübt den Kopf. „Das hätte ich nicht von dir

erwartet!“

„Knobeln wir mit einem Geldstück“, schlug Joe vor.

„Kopf oder Adler?“ erkundigte sich Hoss, der ein

Zehncentstück aus seiner Tasche geholt hatte.

„Adler“, sagte Joe.

Das Geldstück fiel klirrend auf den Boden. „Kopf“,

verkündete Joe. „Gewonnen!“ jubelte Hoss.

„Hör zu, Bruderherz…“ versuchte es Joe von neuem.

„Warum wollen wir nicht beide Vater begleiten? Anstatt hier

alberne Spiele zu veranstalten!“

Hoss sah ihn mit deutlichem Vorwurf im Blick an.

„Das weißt du doch“, brummte er. „Einer muß hierbleiben

und sich um die Ranch kümmern!“

„Ach was!“ winkte Joe ab. „Alles nur Gerede!“

„Mach dir keine Sorgen“, beruhigte ihn Hoss. „Ich achte

schon auf Pa!“

„Und wer achtet auf dich?“ fragte Joe grinsend.

Hoss schnaufte verächtlich.

Ben Cartwright kam eilig die Treppe herab.

„Nanu!“ wunderte er «sich. „Was ist denn hier los?“

„Little Joe und ich haben gerade ausgeknobelt, wer dich

begleitet“, berichtete Hoss. „Ich habe gewonnen. Also werde

ich mit dir reiten!“

„Interessant!“ Der Rancher sah seine Söhne forschend an.

„Ich werde anscheinend überhaupt nicht gefragt, ob ich

Begleitung wünsche.“

„Pa“, sagte Hoss, „es ist nicht unbedingt notwendig, daß zwei

auf der Ranch sind. Ich meine, es reicht, wenn – äh – einer…“

Er schwieg verwirrt.

„Ich verstehe“, erklärte Ben Cartwright. „Einer von euch

bleibt hier und hütet die Ranch, und der andere paßt auf den

armen, schwachen alten Mann auf. Ist es so?“

„Ja“, nickte Hoss. „Das heißt…“ Er verstummte, als er

erkannte, was er angerichtet hatte. Er hatte die Frage arglos

bejaht, ohne sich etwas dabei zu denken. Jetzt wäre er vor

Scham am liebsten im Boden versunken. „Tut mir leid, Pa“,

stotterte er.

„Wirklich?“ Der Rancher blickte ihn prüfend an.

Hoss machte ein unglückliches Gesicht.

„Anscheinend gehöre ich schon zum alten Eisen“, knurrte

Ben Cartwright.

„Vergiß, was Hoss gesagt hat“, riet ihm Joe. „Hoss hat es

nicht so gemeint!“

„Nein“, stammelte Hoss. „Natürlich nicht! Ich habe mich – äh

– falsch ausgedrückt. Wir dachten…“

„Schon gut!“ unterbrach ihn der Rancher. „Ich will gar nicht

wissen, was ihr gedacht habt. Hier gilt immer noch, was ich

denke. Und ich denke nein!“

„Was heißt nein?“ wollte Joe wissen.

„Nein heißt nein“, erklärte Ben Cartwright. „Ich dachte, das

sei klar!“

Plötzlich fand Hoss die Sprache wieder.

„Hör mal, Pa…“ begann er eifrig. „Du könntest mir befehlen,

daß ich mit Hop Sing tanzen gehen soll, und ich würde es

sofort tun. Bestimmt, Pa! Aber das hier ist etwas anderes. Joe

und ich haben geknobelt, und ich habe gewonnen. Damit habe

ich das Recht erworben, dich zu begleiten. Wenn du mir das

nicht erlaubst, melde ich mich sofort als Freiwilliger beim

Colonel. Also… Du hast die Wahl!“

Der Rancher lächelte belustigt.

„Habe gar nicht gewußt, daß du so gut reden kannst, Hoss“,

gestand er. „Wenn du so mit Elkoro sprichst, ergibt sich der

ganze Stamm mit Freuden.“

Hoss strahlte.

„Das heißt, daß ich mitreiten kann, ja?“ Sein

Vater nickte.

„Na ja“, gab er zu. „Zwei Cartwrights sind in jedem Fall

besser als einer.“

Die alte Standuhr in der Wohnstube schlug mit dumpfen

Schlägen fünf. Vom Hof tönte die Stimme des Sergeanten, der

seine Männer zur Eile antrieb.

Colonel Jarell betrat das Haus.

„Morgen, Ben“, grüßte er. „Bist du fertig?“

„Wir können aufbrechen“, sagte Ben Cartwright. „Aber ich

habe noch eine Überraschung für dich!“

„Eine Überraschung?“ Der Colonel horchte auf.

„Ab sofort haben wir einen Freiwilligen“, erklärte der

Rancher.

„Einen Freiwilligen?“ Colonel Jarell runzelte die Stirn. Er

schien darüber nicht sehr erfreut zu sein. „Wen?“

„Ich bin der Freiwillige“, meldete sich Hoss.

Der Colonel musterte ihn abschätzend.

„Ich hoffe, Sie bereuen diesen Entschluß nicht, junger Mann“,

sagte er. „Es kann sehr gefährlich werden. Darüber sind Sie

sich doch im klaren.“

„Jawohl, Sir“, erklärte Hoss unbeeindruckt.

Joe grinste verstohlen.

„Wiedersehen, Little Joe!“ verabschiedete sich Colonel Jarell

von dem jüngsten Cartwright-Sohn, bevor er wieder auf den

Hof hinausging.

„Viel Glück, Colonel!“ rief ihm Joe nach. Dann wandte er

sich an seinen Vater. „Sei vorsichtig, Pa!“

„Keine Angst“, beruhigte ihn der Rancher augenzwinkernd.

„Hoss paßt ja auf mich auf!“

„Darauf kannst du dich verlassen“, versicherte Hoss.

Dann nahm auch er von seinem Bruder Abschied. „Mach’s

gut, du Betrüger. Und verkauf nicht die Ranch, während wir

fort sind.“

„Das kann ich dir nicht versprechen“, erwiderte Joe grinsend.

„Aber einen guten Rat will ich dir noch mit auf den Weg

geben: Vergiß nie, daß du neben dem Wagen die größte

Zielscheibe für die Indianer bist!“

Hoss kehrte seinem Bruder beleidigt den Rücken zu. Er trat

hinter seinem Vater auf den Hof hinaus und steckte sein

Gewehr in den Sattelschuh, bevor er auf sein Pferd stieg.

Ben Cartwright und der Colonel schwangen sich ebenfalls in

den Sattel. Die Soldaten standen in einer Reihe neben ihren

Pferden, die unruhig mit den Hufen scharrten. Der ergraute

Korporal saß bereits auf dem Kutschbock des Planwagens.

„Fertigmachen zum Aufsitzen“, befahl Sergeant Devlin.

„Aufgesessen!“

Die Soldaten bestiegen ihre Pferde.

„In Zweierreihen vorwärts – hooo!“

Die Soldaten formierten sich zu einer Doppelreihe. Die

beiden letzten Reiter blieben etwas zurück, damit der

Planwagen einschwenken konnte.

Die Standarte flatterte im leichten Wind, als die Soldaten aus

dem Hof ritten. Der Korporal auf dem Planwagen ließ die

Peitsche knallen.

Ben Cartwright nahm mit dem Colonel die Spitze. Hoss ritt

neben dem Sergeanten. Die Räder des Planwagens knirschten

und holperten. Der Hufschlag klirrte.

Sie ritten auf die blauen Berge zu, die in der Ferne

aufragten…

Der erste Späher

Die beiden ersten Tage verliefen ohne Zwischenfall. Mittags

machten sie kurz Rast, und am Abend errichteten sie an einem

geeigneten Ort das Lager.

Am dritten Tag erreichten sie eine breite Schlucht. Steil

ragten die Felswände zu beiden Seiten empor. Die Sonne stand

hoch am Himmel, nur selten spendete ein Baum oder ein Busch

Schatten.

„Achtung!“ warnte Ben Cartwright, der noch immer neben

dem Colonel an der Spitze ritt. „Es ist soweit, Keith!“

„Was hast du entdeckt?“ erkundigte sich Colonel Jarell.

„Indianer“, sagte der Rancher. „Wo?“

„Über deiner linken Schulter!“

Der Colonel blickte unauffällig nach oben. Hoch über ihnen

auf dem Felsgrat stand, sich deutlich vom blauen Himmel

abhebend, ein Reiter. Bunt leuchteten die Federn seines

Kriegsschmuckes.

„Wir befinden uns jetzt in ihrem Gebiet“, erklärte Ben

Cartwright. „Aber noch droht uns keine Gefahr. Niemals würde

sich ein Indianer auf dem Kriegspfad so auffällig zeigen!“

Colonel Jarell zügelte sein Pferd. Auf sein Zeichen hielten der

Reitertrupp und der Planwagen an.

„Sergeant Devlin!“ rief der Colonel.

Der Sergeant, der zusammen mit Hoss hinter dem Planwagen

am Schluß des Zuges geritten war, kam eilig nach vorn

gesprengt. Sein gelbes Halstuch über der blauen Uniform

leuchtete genauso hell wie die drei Winkel an seinem Ärmel

und die blanken Knöpfe. Er salutierte vor Colonel Jarell.

„Sergeant Devlin“, sagte der Colonel. „Lassen Sie einen

Mann als Späher vorausreiten. Sorgen Sie außerdem für

Flankendeckung in dreihundert Yards Entfernung entlang des

Vorgebirges!“

„Zu Befehl, Sir!“

„Und noch etwas, Devlin“, fuhr Colonel Jarell fort. „Es wird

nur auf Befehl geschossen. Ich möchte, daß Sie noch einmal

mit Nachdruck darauf hinweisen. Schärfen Sie es jedem Mann

ein: Wir kommen in friedlicher Absicht! Ist das klar?“

„Jawohl, Sir!“

„Wegtreten!“ entließ ihn der Colonel.

Der Sergeant machte sich sofort an die Ausführung des

Befehls. Der Gemeine Wiggins wurde als Späher ausgeschickt.

Der Gemeine Shaw und der Gemeine Buntley sollten die rechte

beziehungsweise die linke Flanke sichern.

„Paßt gut auf“, ermahnte sie Sergeant Devlin.

Ben Cartwright wandte sich an Colonel Jarell.

„Es wäre gut, wenn wir die Standarte durch eine weiße Fahne

ersetzen würden“, schlug er vor. „Wie ich die Indianer kenne,

werden sie uns von nun an nicht mehr aus den Augen lassen. Je

deutlicher sie erkennen, daß wir in friedlicher Absicht

kommen, desto besser!“

Der Sergeant war noch damit beschäftigt, seine Männer

einzuteilen. Colonel Jarell drehte sich im Sattel um und winkte

dem nächsten Soldaten.

„Gemeiner Lowell!“ rief er. „Melden Sie Sergeant Devlin,

daß ich einen Mann mit einer weißen Fahne an der Spitze

haben möchte!“

„Zu Befehl, Sir!“ Der Gemeine Lowell sprengte davon, um

dem Sergeanten den Befehl zu überbringen.

Hoss hatte die Pause dazu benutzt, um seinen Hut zu lüften

und sich den Schweiß von der Stirn zu wischen. Dann ritt er

langsam nach vorn, zu seinem Vater.

„Hör mal, Pa“, sagte er. „Findest du nicht auch, daß es bisher

ein bißchen zu ruhig gewesen ist?“

„Ich bin sehr froh darüber“, erklärte der Rancher.

„Ich weiß nicht!“ Hoss blickte besorgt. „Vielleicht sehe ich

Gespenster, aber ich habe so ein komisches Gefühl in der

Magengegend…“

„Nanu!“ sagte Ben Cartwright lächelnd. „Du hast doch genug

gegessen, oder?“

„Bitte, Pa!“ Hoss’ Stimme klang beschwörend. „Mir ist jetzt

nicht zum Spaßen zumute!“

„Mir auch nicht“, sagte der Rancher. Er sah seinen Sohn

prüfend an. „Du hältst die Ruhe also für verdächtig?“

Hoss ließ seinen Blick besorgt über die weite, mit verdorrtem

Gras bewachsene Ebene und die steil aufragenden Felswände

schweifen.

„Wenn Elkoro uns hier angreift, sind wir verloren“, stellte er

fest. „Die Rothäute können uns von den Höhen wie Kaninchen

abknallen.“

„Tja“, nickte Ben Cartwright. „Wollen hoffen, daß sie es

nicht tun!“

Colonel Jarell, der aufmerksam zugehört hatte, schüttelte

ungläubig den Kopf.

„Diese Gefahr besteht nicht“, behauptete er. „Elkoro wird

unmöglich annehmen, daß wir ihn überfallen wollen. Ein

Trupp von zehn Männern stellt doch für die Paiutes keine

Bedrohung dar!“

„Das sollte man annehmen“, gab der Rancher zu. „Aber du

weißt genauso gut wie ich, wie unberechenbar die Indianer

sind!“

Das stimmte. Der Colonel hatte es mehr als einmal am

eigenen Leibe erfahren. Auf keinen Fall wollte er jetzt ein

Risiko eingehen. Deshalb ließ er einen Reiter mit einer weißen

Fahne vor dem kleinen Trupp herreiten.

Sie hatten die Standarte eingerollt, als sie weiter durch die

Schlucht ritten, einen Späher weit voraus, je einen an der

rechten und linken Flanke.

Es war spät am Nachmittag, als sie aufschreckten.

„Seht mal!“ rief Hoss. „Dort oben!“

Alle blickten erschrocken zur Höhe hinauf…

Sergeant Devlin verliert die Nerven

Von den Höhen vor, neben und hinter ihnen stiegen

Rauchsignale in den Himmel. Die Indianer hatten sie also

eingeschlossen.

Colonel Jarell hielt sein Pferd an und spähte in alle

Richtungen.

„Jetzt können wir nicht mehr zurück“, stellte er fest.

Zu Ben Cartwrights Überraschung schien er darüber eher

erfreut als besorgt zu sein. Der Rancher wußte nicht, was er

davon halten sollte. Noch schöpfte er keinen Verdacht.

Rauchzeichen waren ein Verständigungsmittel der Indianer,

das wußte jeder. Aber was genau diese Rauchzeichen

bedeuteten, wie die Nachricht lautete, konnte keiner der

Weißen sagen. Niemand hielt sie für etwas Erfreuliches.

Wahrscheinlich waren es Alarmzeichen. Die Krieger der

Paiutes wurden zusammengerufen.

Ein Reiter nach dem anderen hatte sein Pferd gezügelt. Alle

starrten schweigend zu den Höhen empor, wo dünn und

zitternd wie bei einem Kartoffelfeuer der Rauch aufstieg.

Einen Augenblick saßen sie wie erstarrt, ein kleiner Trupp

Reiter, der sich in der Weite der Schlucht fast verlor. Auf einen

Wink des Colonels setzten sie ihren Ritt fort; diesmal im

Galopp, so, als wollten sie sich zur Attacke auf den

unsichtbaren Feind stürzen.

Der Planwagen hatte Mühe, nicht den Anschluß zu verlieren.

Seine Räder glitten zuweilen wie Schlittenkufen über das

ausgedörrte Gras, während er, in eine Staubwolke gehüllt, über

die Prärie raste.

Der Weg führte allmählich aufwärts. Eine Stunde später ritten

die Reiter einen Bergpfad hinauf, der an Abgründen

entlanglief. Der Planwagen folgte ihnen mühsam.

Auf dem Kutschbock ließ Korporal Poker die Peitsche

knallen und trieb sein Gespann mit lauten Zurufen an.

Gefährlich schaukelnd holperte der Wagen auf der tückischen

Spur zur Höhe hinauf.

Plötzlich scheute das Pferd des Gemeinen Lowell, der als

letzter vor dem Planwagen ritt. Der Hengst stieg wiehernd auf

die Hinterbeine und schlug wild mit den Vorderhufen.

Beinahe wäre der Reiter aus dem Sattel gestürzt. Er

versuchte, sein Pferd zu beruhigen. Und da sah er eine

Schlange hinter einem Felsblock hervorschießen. Darum also

scheute das Pferd.

Der Hengst keilte wütend nach dem Feind aus. Endlich

gelang es ihm, das Reptil durch einen Hufschlag zu

zerschmettern.

Lowell atmete auf. Aber da war das Unglück bereits

geschehen.

Korporal Poker hatte dem bockenden Pferd ausweichen

wollen. Dabei verlor das rechte Hinterrad den Boden und hing

plötzlich über dem Abgrund. Der Wagen drohte in die Tiefe zu

stürzen.

„Vorsicht!“ schrie Sergeant Devlin, der alles beobachtet hatte.

Im Nu war er aus dem Sattel und eilte dem gefährdeten Wagen

zu Hilfe.

Die Soldaten folgten seinem Beispiel. Auch Hoss legte mit

Hand an. Nicht zuletzt dank seiner Bärenkräfte gelang es, den

Wagen wieder auf festen Boden zu schieben.

Alle atmeten auf, als sie es endlich geschafft hatten.

Korporal Poker saß mit bleichem Gesicht auf dem

Kutschbock.

Der Sergeant trat wütend vor ihn hin.

„Gemeiner Lowell!“ schrie er. „Ihretwegen hätten wir

beinahe den Wagen verloren! Das hätte unser aller Tod

bedeutet! Ich werde dafür sorgen, daß so etwas nicht noch

einmal passiert!“ Er schlug den Soldaten ins Gesicht.

Lowell starrte seinen Vorgesetzten fassungslos an, während

sein Gesicht von den Schlägen brannte. Der junge blonde

Bursche war sich keiner Schuld bewußt.

Sergeant Devlin geriet immer mehr in Wut.

„Sie Unschuldslamm!“ brüllte er. „Warten Sie! Ich werde Sie

lehren, in Zukunft besser aufzupassen!“ Er wollte von neuem

zuschlagen.

Aber da war Hoss zur Stelle. Er stellte sich schützend vor den

Soldaten.

„Jetzt reicht es aber!“ herrschte er den Sergeanten an.

„Mr. Cartwright!“ rief Colonel Jarell, der eilig herangeritten

kam. „Das ist eine militärische Angelegenheit. Es ist besser,

wenn Sie sich da heraushalten!“

Hoss atmete erregt. Der Sergeant maß ihn mit einem

vernichtenden Blick.

„Davon verstehen Sie nichts, Cartwright“, sagte er betont

ruhig. „Oft sind Prügel das einzige Mittel, um jemandem etwas

beizubringen. Der Mann hatte die Strafe verdient. Ohne den

Wagen wären wir verloren gewesen! Das werden Sie bald

merken!“

Hoss fand die Worte des Sergeanten übertrieben. Es sei denn,

der Wagen erforderte etwas anderes, als man ihnen erzählt

hatte. Hoss begann darüber nachzudenken.

Ben Cartwright zügelte sein Pferd neben dem Colonel.

„Keith“, sagte er. „Der Sergeant hat den Soldaten völlig

grundlos geschlagen!“

„Schon gut, Ben!“ nickte Colonel Jarell. „Ich habe auch

Augen im Kopf!“

Der Rancher blickte ihn erstaunt an.

„Leider geschieht so etwas öfter, als man gemeinhin denkt“,

erklärte er. „Ich brauche mich nur an meine Militärzeit zu

erinnern…“

„Hör zu, Ben!“ unterbrach ihn der Colonel. „Ich kenne mich

auch in militärischen Dingen aus. Falls du das vergessen haben

solltest! Außerdem befehle ich hier. – Sergeant!“

„Sir?“ Sergeant Devlin nahm vor ihm Haltung an.

„Noch so ein Vorfall und ich bringe Sie unweigerlich vor ein

Kriegsgericht“, verwarnte ihn Colonel Jarell. „Wegtreten!“

Sergeant Devlin kehrte wie ein geprügelter Hund zu seinem

Pferd zurück. Die Soldaten waren inzwischen wieder

aufgesessen. Niemand lächelte, sie waren sichtlich betroffen

und schienen den Sergeanten zu fürchten.

Hoss sah Lowell prüfend an.

„Alles in Ordnung?“ erkundigte er sich.

„Alles okay!“ Der junge Soldat nickte Hoss dankbar zu. Dann

stieg er schweigend wieder in den Sattel.

Hoss ritt langsam an das Ende des Zuges. Als er an dem

Planwagen vorbeikam, beugte sich Korporal Poker von der

Höhe des Kutschbockes zu ihm herab.

„Danke, Mr. Cartwright“, sagte er.

„Wofür?“ Hoss blickte erstaunt auf.

„Dafür, daß Sie Lowell vor dem Sergeanten in Schutz

genommen haben“, erklärte der Korporal.

„Nicht der Rede wert!“ winkte Hoss ab.

„Sehen Sie sich vor“, warnte ihn Korporal Poker. „An Ihrer

Stelle würde ich dem Sergeanten von jetzt an aus dem Wege

gehen. Der Bursche ist Gift!“

„Ich auch!“ grinste Hoss.

Der Korporal ließ die Peitsche knallen.

„Hü! Vorwärts!“ schrie er. „Hooo…“

Der Wagen holperte knarrend und quietschend weiter.

An der Spitze des Zuges ritt der Soldat mit der weißen Fahne.

Dann kamen der Colonel und Ben Cartwright. Hinter ihnen ritt

der Sergeant, der die Soldaten anführte. Hoss bildete allein den

Schluß.

Sie ritten nach Westen, genau auf die sinkende Sonne zu.

Kurz bevor es zu dämmern begann, schlugen sie das Lager

auf…

Schreie in der Nacht

„Noch etwas Tee, Colonel?“ erkundigte sich Korporal Poker,

der nicht nur den Planwagen fuhr, sondern auch Koch und

Bursche bei Colonel Jarell war.

„Nein, danke!“ winkte Colonel Jarell ab.

„Mr. Cartwright?“ Poker stand mit dem dampfenden

Kochgeschirr fragend vor dem Rancher.

Ben Cartwright schüttelte den Kopf. Er wollte ebenfalls

keinen Tee mehr.

Der Colonel und der Rancher saßen sich auf zwei Feldstühlen

an einem winzigen Klapptisch gegenüber, unter einem

schützenden Zeltdach, das von der Höhe des Planwagens

schräg bis auf den felsigen Boden reichte. Eine blakende

Petroleumlampe spendete ein trübes, flackerndes Licht.

„Sie können jetzt zu den anderen gehen“, wandte sich

Colonel Jarell an den Korporal.

Poker nahm die beiden Trinkbecher vom Tisch und verließ

eilig das Zelt. Der Colonel war aufgestanden. Er wartete, bis

der Korporal verschwunden war. Dann beugte er sich zu dem

Rancher hin.

„Ben“, sagte er, „ich möchte mit dir noch einmal über die

Sache von heute nachmittag reden. Du hattest natürlich recht.

Devlin durfte Lowell nicht schlagen. Aber ich brauche den

Sergeanten. Er ist ein guter Soldat…“

„Ein guter Soldat schlägt keinen Untergebenen“, stellte Ben

Cartwright fest.

„Devlin war wütend“, entschuldigte Colonel Jarell das

Verhalten des Sergeanten. „Mit Recht, wie ich zugeben muß.

Lowells Unachtsamkeit hätte uns beinahe den Wagen

gekostet.“

„Ein schwerer Verlust“, gab der Rancher zu, „aber kein

Grund zum Prügeln!“

„In dem Planwagen befinden sich Lebensmittel, Decken und

Medikamente“, erinnerte ihn der Colonel. „Mehr als genug, um

Elkoros Stamm durch den Winter zu bringen. Das weiß

Devlin.“

„Auch Lowell hat das gewußt“, vermutete Ben Cartwright.

„Schon deshalb bin ich sicher, daß er nicht achtlos war. Es

kann dem besten Reiter passieren, daß sein Pferd plötzlich

bockt.“

„Devlin hat einfach die Nerven verloren“, erklärte Colonel

Jarell.

„Wir sind alle etwas gereizt“, gab der Rancher zu. „Es war

ein verdammt harter Ritt. Also reden wir nicht mehr davon!“

„Ich freue mich, daß du es so siehst“, gestand der Colonel

erleichtert. Er breitete die Karte auf dem Tisch aus. „Und nun

wollen wir uns noch kurz über die Lage unterhalten.“

Ben Cartwright beugte sich über die Karte.

„Im Augenblick befinden wir uns hier!“ Er tippte mit dem

Zeigefinger auf die Stelle. „Das heißt, wir werden morgen

abend die Jarbridge Mountains erreichen…“

„Falls uns die Indianer in Ruhe lassen“, schränkte Colonel

Jarell ein.

„Wie ich Elkoro kenne, wird er uns nicht ohne Grund

angreifen“, erklärte der Rancher.

„Was meinst du?“ fragte der Colonel. „Wo sollen wir unser

letztes Lager aufschlagen?“

Ben Cartwright überlegte kurz.

„Hier“, sagte er und zeigte Colonel Jarell den Ort auf der

Karte. „Ich bin schon mehrere Male in dieser Gegend gewesen.

Einen besseren Platz gibt es nicht!“

„Einverstanden!“ nickte der Colonel. „Wir werden dort unser

Lager aufschlagen und die weiße Fahne hissen. Alles andere

wird sich dann ergeben!“

„Nein!“ widersprach der Rancher. „Wir dürfen nichts dem

Zufall überlassen. Wir müssen jeden unserer Schritte genau

planen!“

„Und?“ fragte Colonel Jarell. „Wie soll es weitergehen?“

„Ich werde zu Elkoro reiten“, sagte Ben Cartwright. „Das ist

gefährlich“, gab der Colonel zu bedenken. „Nicht für mich“,

behauptete der Rancher. „Elkoro kennt mich!“

„Wirst du deinen Sohn mitnehmen?“ forschte Colonel Jarell.

„Nein!“ Ben Cartwright schüttelte den Kopf. „Hoss wird bei

dir im Lager bleiben. Wenn Elkoro verhandeln will, genügt ein

Mann. Und wenn er es ablehnt, dann – tja, dann ist es sinnlos,

daß auch Hoss seine Haare opfert.“

Der Colonel ging nachdenklich in dem Zelt hin und her. Sein

Schatten wuchs ins Riesengroße, sooft er an der

Petroleumlampe vorbeikam. Dann blieb er plötzlich vor dem

Rancher stehen.

„Ben“, sagte er. „Ich brauche dir nicht erst zu sagen, was

unser Auftrag für unser Land bedeutet.“

„Ich weiß“, nickte Ben Cartwright, der sich nichts sehnlicher

wünschte, als daß Frieden herrschte zwischen Menschen

weißer und roter Hautfarbe. Das war sein Wunsch gewesen, als

er mit dem Treck in dieses Land gekommen war. Er hatte es

auch noch gewünscht, nachdem ein Indianerpfeil seine junge

Frau getötet hatte.

„Ich konnte dich nicht darum bitten“, fuhr Colonel Jarell fort,

„aber ich habe im stillen gehofft, daß du mir diesen Vorschlag

machen würdest. Ich bin sehr glücklich darüber, Ben!“

„Schon gut, Keith!“ winkte der Rancher verlegen ab.

Der Colonel hielt plötzlich eine Feldflasche in der Hand. Er

nahm den Trinkbecher ab und füllte ihn halb. Dann reichte er

ihn Ben Cartwright.

„Da! Probier mal!“

Ben Cartwright trank einen Schluck.

„Donnerwetter!“ staunte er.

Colonel Jarell strahlte, weil ihm die Überraschung gelungen

war. Er nickte dem Freund lächelnd zu.

„Mexikanischer Brandy“, erklärte er. „Jahrgang

achtundvierzig! Damals waren wir mit unserem Regiment in

Mexiko. Erinnerst du dich?“

Natürlich erinnerte sich der Rancher. Es war kurz vor

Kriegsende gewesen, im Krieg zwischen Amerika und Mexiko.

Der Colonel nahm einen Schluck aus der Flasche.

„Weißt du, Ben…“ fügte er wehmütig hinzu. „Manchmal

frage ich mich, wo die Zeit geblieben ist.“

„Das habe ich geahnt“, sagte Ben Cartwright. „Um ehrlich zu

sein, ich hatte dich schon immer im Verdacht…“

Colonel Jarell nahm die Flasche vom Mund. Er merkte nicht,

daß er etwas Brandy verschüttete. Er starrte den Rancher

erschrocken an.

„Du hast mich im Verdacht?“ fragte er. „In was für einem

Verdacht?“

„… daß sich in der Uniform ein Mann versteckt, der schamlos

sentimental ist“, erklärte Ben Cartwright lachend.

„Ach so!“ Der Colonel atmete erleichtert auf. Dann nahm er

einen neuen Schluck aus der Flasche.

„Pflicht ist eine unbequeme Sache“, gestand er. „Eines Tages

wachst du auf und kommst dir schrecklich überflüssig vor. Und

du fragst dich, was du all die Jahre getan hast.“

„Du bist ein guter Soldat gewesen“, erklärte der Rancher.

„Das ist ziemlich wenig“, behauptete Colonel Jarell.

„Ziemlich wenig für einen Mann von über fünfzig!“ Er hob die

Feldflasche. „Auf unsere Freundschaft, Ben!“ Er nahm wieder

einen tüchtigen Schluck.

Auch Ben Cartwright leerte seinen Becher. Bevor er es

verhindern konnte, hatte ihm der Colonel wieder eingeschenkt.

„Wenn man dagegen dich betrachtet, Ben…“ Colonel Jarell

schien seinen Freund zu beneiden. „Du hast etwas, was du stolz

vorzeigen kannst!“

„So?“ fragte der Rancher. „Und was ist das?“

„Du hast deine Söhne“, erklärte der Colonel. „Dazu die

Ponderosa! Und was habe ich?“

„Du bist ein guter Soldat“, sagte Ben Cartwright. „Man hat

dich zum Colonel befördert und dir eine schwierige Aufgabe

übertragen…“

„Ja“, nickte Colonel Jarell, „das stimmt! Ich habe eine

Aufgabe! Und was für eine!“ Er hob erneut die Flasche. „Prost,

Ben! Auf unsere gemeinsame Aufgabe!“ Er trank wie ein

Verdurstender.

„Ich wünsche dir, daß du deine Mission erfolgreich zu Ende

führst“, sagte der Rancher, bevor er seinen Becher leerte. Dann

holte er seine Pfeife und den Tabaksbeutel hervor.

Der Colonel sah schweigend zu, wie der Freund seine Pfeife

stopfte. Ab und zu nahm er einen Schluck aus der Feldflasche.

„Brandy ist Medizin für mich“, gestand er, als er Ben

Cartwrights besorgten Blick spürte. „Ohne Brandy wäre das

Leben für mich nicht mehr zu ertragen.“

Plötzlich horchten die beiden Männer auf. Aus der Ferne

drang ein langgezogener, gellender Schrei durch die Nacht.

„Hast du gehört?“ fragte Colonel Jarell. „Was meinst du?

War das ein Kojote?“

„Wahrscheinlich einer mit Federn auf dem Kopf“, antwortete

der Rancher.

„Indianer?“ Der Colonel erschrak.

„Ich werde besser mal draußen nachsehen“, erklärte Ben

Cartwright.

„Sei vorsichtig“, warnte ihn Colonel Jarell.

Der Rancher stand auf. Er steckte den Tabaksbeutel wieder

ein und griff nach seiner gestopften Pfeife.

„Nicht nur ihr!“ lachte er. „Auch meine Jungen brauchen

mich noch! Was meinst du, was sie ohne mich anstellen

würden?“

„Ja“, nickte der Colonel. „Söhne brauchen ihren Vater. Das

ist nichts Neues! Und Väter ihre Söhne!“ fügte er leise hinzu.

Aber das hörte Ben Cartwright schon nicht mehr. Er war vor

das Zelt getreten, das sie auf einem kleinen Plateau errichtet

hatten. Nicht weit entfernt saßen die Soldaten rund um das

Lagerfeuer.

Im Abglanz der lodernden Flammen konnte er die beiden

Wachtposten erkennen, die mit schußbereitem Gewehr hinter

ein paar Felsblöcken kauerten.

Aus der Dunkelheit hinter ihm tönte leises Wiehern und das

Schlagen von Hufen, wenn die Pferde sich bewegten, die unter

der überhängenden Felswand angepflockt standen.

Die steile Felswand hinter dem Plateau verbarg die

Dunkelheit. Zu den anderen Richtungen hin fiel das Gelände

sanft ab. Der Wald, der die Berge vor ihnen bedeckte, wirkte

im Licht der bleichen Mondsichel drohend und unheimlich.

Wieder ertönte der gellende Schrei eines Kojoten. Diesmal

fand er auf der anderen Seite der Schlucht ein Echo.

Ben Cartwright schritt gemächlich zum Lagerfeuer und setzte

mit einem glimmenden Span seine Pfeife in Brand. Plötzlich

stand, wie aus dem Boden gewachsen, Sergeant Devlin vor

ihm.

„Haben Sie es auch gehört?“ erkundigte er sich. „Den

Kojotenschrei, meine ich!“

„Das war kein Kojote“, belehrte ihn der Rancher.

„Sie meinen Indianer?“ Der Sergeant erschrak.

„Wir dürfen kein Risiko eingehen“, sagte Ben Cartwright.

„Deshalb halte ich es für besser, wenn die Männer nicht dort

am Lagerfeuer sitzen bleiben.“

Sergeant Devlin beeilte sich, nach diesem Ratschlag zu

handeln. Anscheinend wollte er den Fehler von heute

nachmittag wiedergutmachen.

„In Deckung, Männer!“ rief er.

Die Soldaten sprangen erschrocken auf.

„Was ist los?“ fragte Jim Johnson, ein noch junger Bursche.

„Kann man nicht mal in Ruhe seine Pfeife rauchen?“

schimpfte Arthur Hull, der mit seinem schwarzen Bart wie ein

Seeräuber aussah.

„Ihr sitzt dort wie auf dem Präsentierteller“, erklärte der

Sergeant.

Die Soldaten ließen sich murrend im Schatten der Felsblöcke

nieder…

Korporal Poker erzählt eine Geschichte

Hoss ließ sich nicht stören. Er lehnte mit dem Rücken an einem

mächtigen Felsblock und löffelte eifrig seine Erbsen mit Speck.

Es war bereits der dritte Schlag. Er blickte kurz auf, als sich

Korporal Poker neben ihn setzte.

„Ist ein verdammt gutes Essen, Poker“, lobte Hoss.

„Bekomme ich zu Hause auch nicht besser!“

„Danke, Mr. Cartwright!“ Der Koch lächelte verlegen.

Hoss aß auch das dritte Kochgeschirr leer. Korporal Poker

sah ihm dabei respektvoll zu. Das Lagerfeuer war fast

heruntergebrannt.

Die letzten züngelnden Flammen verbreiteten nur noch einen

schwachen Lichtschein.

Der Korporal räusperte sich.

„Sie und Ihr Vater kennen Colonel Jarell schon lange“, sagte

er leise. „Habe ich recht?“

„Ja“, nickte Hoss, während er die letzten Erbsen aus dem

Kochgeschirr kratzte. „Pa schon! Ich nicht! Aber Sie sind

sicher auch schon lange mit ihm zusammen, stimmt’s?“

„Bald zehn Jahre“, erklärte der Korporal. „War immer dabei!

In Texas, Kansas und Montana! Überall, wo Soldaten

gebraucht wurden. Es ging jedesmal gegen die Rothäute!“

„Ich kann verstehen, daß der Colonel Sie immer bei sich

haben wollte“, sagte Hoss. „Sie kochen wirklich ausgezeichnet,

Mr. Poker!“

„Der Colonel war ein feiner Offizier“, fuhr der Korporal fort.

„Er hat jeden Riegel auf seiner Schulter verdient. Das heißt, bis

damals – bis zum Gefecht am Sumnit Creek…“

„Am Sumnit Creek?“ überlegte Hoss. „Da haben die Indianer

doch fast ein ganzes Regiment vernichtet.“

„Ja“, nickte Poker. „Elkoros Krieger kämpften alles nieder,

was sich ihnen in den Weg stellte. Kaum einer kam mit dem

Leben davon. Seitdem ist der Colonel so verändert. Hat

natürlich seinen Grund! Hängt mit seinen Söhnen zusammen!“

Hoss horchte auf.

„Söhne?“ fragte er. „Der Colonel hat Söhne?“

„Kamen gerade von der Kriegsschule“, berichtete der

Korporal. „Sollten unterwegs zum Regiment stoßen. Waren nur

noch einen Tagesritt von uns entfernt, als sie von den

Rothäuten überfallen wurden. Haben sie am nächsten Tag

gefunden, das heißt, wir fanden das, was noch von ihnen übrig

war…“

„Muß ein schwerer Schlag für den Colonel gewesen sein“,

vermutete Hoss.

„Ich dachte, er würde wahnsinnig“, sagte Poker. „Habe ihn

nie wieder so gesehen! Er brüllte die ganze Zeit, daß wir alle

Rothäute töten sollten. Konnten aber nicht schießen, weil

nirgends ein Indianer zu sehen war. Nur tote Soldaten und

ausgebrannte Wagen…“ Er schwieg erschöpft.

Hoss starrte schweigend in die Dunkelheit. Was er soeben

gehört hatte, stimmte ihn nachdenklich. Es paßte nicht zu dem

Bild, das er sich von dem Colonel gemacht hatte.

Auch sein Vater schien ihn zu verkennen.

Die beiden Männer schreckten auf, als sie ein lautes Lachen

hörten. Vor ihnen stand Sergeant Devlin. Er lächelte höhnisch.

„Na, Poker?“ erkundigte er sich. „Erzählst du wieder mal

Märchen?“

„Ich – ich habe nur die Wahrheit gesagt, Sergeant“, stotterte

der Korporal. „Die reine Wahrheit! Ehrenwort! Wir haben nur

ein bißchen – na ja – gequatscht! Über alte Zeiten! Das war

alles! Stimmt’s, Mr. Cartwright?“ Er sah Hoss flehend an.

„Ja, das stimmt“, bestätigte Hoss.

Korporal Poker nahm das Kochgeschirr und huschte eilig

davon. Der Sergeant sah ihm kopfschüttelnd nach.

„Diese alte verdammte Kasernenratte lügt von Jahr zu Jahr

mehr“, stellte er fest.

„Er hat mir von den Söhnen des Colonels erzählt“, sagte

Hoss.

„Natürlich!“ lachte Sergeant Devlin. „Das habe ich erwartet!

Das erzählt er immer, wenn er getrunken hat. Eine rührselige

Geschichte, wie die Söhne des Colonels von Indianern

umgebracht wurden…“

„Ja“, nickte Hoss. „Ein schreckliches Schicksal!“

„Aber es ist kein Wort davon wahr“, behauptete der Sergeant.

„Wie?“ Hoss starrte ihn fassungslos an.

„Poker hat Sie genauso belogen wie viele andere vor Ihnen“,

erklärte Sergeant Devlin. „Der Colonel war niemals

verheiratet. Er hatte auch keine Söhne!“

Hoss schluckte erregt.

„Sie meinen, das war alles…“ Er konnte nicht wei-

tersprechen, so überrascht war er.

„… erstunken und erlogen“, ergänzte der Sergeant. „Deshalb

möchte ich Ihnen jetzt einen guten Rat geben, Cartwright…

Lassen Sie in Zukunft meine Männer in Ruhe!“

Hoss lächelte unschuldig.

„Sergeant“, sagte er betont liebenswürdig. „Ich kann es mir

selbst nicht erklären, aber Sie werden mir immer

sympathischer!“

„Sie sollten sich trotzdem merken, was ich Ihnen gesagt

habe“, riet ihm Sergeant Devlin. „Vielleicht bin ich in Ihren

und Ihres Vaters Augen kein guter Soldat. Aber das ist mir

gleichgültig! Ich diene nur einem Herrn, und das ist Colonel

Jarell. Verstehen Sie? Ich tue meine Pflicht und stelle keine

dummen Fragen. Gerade das gefällt dem Colonel an mir!“

„Gut“, sagte Hoss. „Ich habe verstanden!“

„Und noch etwas, Cartwright“, fuhr der Sergeant fort.

„Kommen Sie mir nie wieder in die Quere, Sie zwingen mich

sonst, offen gegen Sie vorzugehen!“

„He!“ rief Hoss. „Soll das eine Drohung sein?“

„Nein“, erklärte Sergeant Devlin. „Ich drohe Ihnen nicht,

Cartwright! Ich sage Ihnen das nur in Ihrem eigenen

Interesse!“ Nach diesen Worten ging er rasch davon, ohne sich

noch einmal umzublicken, und verschwand in der Dunkelheit.

Nachdem die Soldaten das Lagerfeuer gelöscht hatten,

wickelten sie sich in ihre Decken. Auch Hoss legte sich

schlafen. In der Nacht ertönte noch mehrmals der

Kojotenschrei. Sonst geschah nichts. Kein Indianer störte ihre

Ruhe…

Ein überraschender Befehl

Früh am Morgen, im ersten Dämmerlicht des neuen Tages,

wurden die Soldaten geweckt. Verschlafen krochen sie unter

ihren Decken hervor und entfachten wieder das Lagerfeuer.

Auch Hoss richtete sich gähnend auf.

Einen Augenblick sah er dem geschäftigen Treiben der

Soldaten zu, die ihre Decken zusammenrollten, die Pferde

tränkten und das Zelt abbrachen.

Hoss legte seine Decke zusammen und setzte sich darauf.

Dann schlürfte er mit Wohlbehagen den heißen Kaffee, den

ihm Poker in einem Trinkbecher reichte. Das Frühstück

verzehrte er mit großem Appetit.

Colonel Jarell stand mit eingeseiftem Gesicht vor einem

Spiegel, den er am Planwagen befestigt hatte. Die

Petroleumlampe verbreitete ein trübes Licht.

„Möchte wissen, warum ich morgens immer so friere“, sagte

der Colonel. „Früher hat mir die Kälte doch nichts

ausgemacht.“

„Wir werden alle nicht jünger“, antwortete Ben Cartwright,

der auf dem Feldstuhl vor dem Klapptisch saß und heißen

Kaffee trank. „Uns fehlt das heiße Blut der Jugend.“

Hoss, der eifrig kauend zugehört hatte, wandte sich fragend

an den Koch, der ihm neuen Kaffee einschenkte. „Kann nicht

behaupten, daß das bei mir hilft! Ich friere morgens immer wie

ein Schneider! Wie ist es mit Ihnen, Poker?“

„Mir macht die Kälte morgens nichts aus“, brummte der

Korporal. „Fragt auch keiner danach! Bin Soldat! Muß

gehorchen!“

Hoss half seinem Vater, die Decke zusammenzurollen.

„Du – Pa…“ flüsterte er.

„Ja?“ Ben Cartwright blickte fragend auf.

„Du hast doch den Colonel ‘ne ziemlich lange Zeit nicht

gesehen. Wieviel Jahre genau?“

„Ungefähr siebzehn“, sagte der Rancher. „Wieso?“

„Poker hat mir gestern etwas erzählt“, begann Hoss zögernd.

„Aber ich bin nicht sicher, ob es stimmt. Von den Söhnen des

Colonels, die bei dem Gefecht am Sumnit Creek gefallen sind.

Weißt du etwas davon?“

„Nein!“ Ben Cartwright schüttelte den Kopf.

„Hätte ja sein können!“ Hoss rollte die Decke zu Ende auf.

Colonel Jarell hatte sich fertig rasiert. „Sergeant!“ rief er.

„Lassen Sie aufsitzen!“

„Fertigmachen zum Aufsitzen!“ kommandierte Sergeant

Devlin.

Die Soldaten eilten zu ihren Pferden und stellten sich neben

ihnen in einer Reihe auf.

„Gemeiner Hull!“ rief der Sergeant.

Der Soldat mit dem schwarzen Seeräuberbart schlug die

Hacken zusammen. Sergeant Devlin trat nahe an ihn heran.

„Sie fahren heute den Planwagen“, befahl er. „Übergeben Sie

Ihr Pferd Korporal Poker.“

„Zu Befehl, Sir!“

Die Pferde waren bereits vor den Planwagen gespannt. Der

Klapptisch und die beiden Feldstühle waren aufgeladen. Heller

Rauch quoll von dem Lagerfeuer empor, dessen Flammen ein

Wasserguß gelöscht hatte. Die Soldaten saßen auf.

Colonel Jarell schwang sich in den Sattel seines Pferdes, das

der Korporal am Zügel herangeführt hatte.

„Poker“, sagte er. „Sie reiten heute als Späher voraus.

Außerdem tragen Sie die weiße Fahne.“

„Zu Befehl, Sir!“ Der kleine grauhaarige Korporal stand

unglücklich inmitten der Reiter.

„Beeilen Sie sich!“ rief Sergeant Devlin, der eilig

herangesprengt kam.

Poker nahm Hulls Pferd und die weiße Fahne in Empfang.

Ben Cartwright und sein Sohn, die bereits ebenfalls im Sattel

saßen, tauschten einen vielsagenden Blick. Hoss tat der

Korporal leid, der von seinem Kutschbock verbannt worden

war. Er ahnte, daß Poker für seine Gesprächigkeit am Abend

durch diese Maßnahme bestraft werden sollte. Beruhte die

Geschichte, die er erzählt hatte, etwa doch auf Wahrheit?

Der Gemeine Hull war unterdessen auf den Kutschbock des

Planwagens geklettert. Er schwang die Peitsche.

„Hü!“ schrie er. „Vorwärts! Hooo…“

Die Pferde zerrten im Geschirr. Aber der Wagen rührte sich

nicht. Die Räder blieben auf dem geröllhaltigen Felsboden

stehen, sosehr der Kutscher sein Gespann auch antrieb.

„Alle Mann absitzen!“ schrie der Sergeant. „Den Wagen

anschieben!“

Die Soldaten sprangen von den Pferden und griffen mit den

Händen in die Speichen der Räder.

„Vorwärts!“ schrie Sergeant Devlin.

„Hü!“ brüllte Hull.

Die Räder begannen sich langsam zu drehen und rollten

holpernd über das Geröll. Dann hatten sie die unwegsame

Stelle passiert.

„Aufsitzen!“ befahl der Sergeant.

Der Reitertrupp formierte sich.

An der Spitze, schon weit voraus, ritt Korporal Poker mit der

weißen Fahne. Gut dreihundert Yards dahinter führten Colonel

Jarell und Ben Cartwright die Soldaten an. Hoss ritt am Schluß,

hinter dem schaukelnden Planwagen, während Sergeant Devlin

neben dem Zug hin und her sprengte.

Korporal Poker ritt mit der weißen Fahne unerschrocken

vorwärts. Der Weg führte bergauf und bergab. Immer wieder

schob sich ein Hügel zwischen den Späher und den

Reitertrupp.

Wieder ritt Poker einen Berghang hinan. Oben angelangt,

richtete er den Blick nach Westen über die in der Ferne

verschwimmenden Bergketten. Bis dorthin wechselten höhere

und niedrigere Waldstreifen mit ausgedehnten Lichtungen.

Der Korporal ritt ruhig weiter und hielt auch nicht inne, als er

auf der nächsten Höhe einen Indianer erspähte. Der Hufschlag

seines Pferdes war das einzige Geräusch, das an sein Ohr

drang.

Plötzlich zerriß ein Knall die Stille…

Das erste Opfer

Die Kavalleristen, die den Hügelhang hinanritten, sahen oben

ein Pferd, das einen Sattel trug, aber keinen Reiter. Bei diesem

Anblick trieben die Soldaten unwillkürlich ihre Pferde an.

Sergeant Devlin sprengte an dem Reitertrupp vorbei zur Höhe

hinauf. Er packte das gesattelte Pferd am Zügel und hielt es

fest, bis die anderen heran waren.

„Es ist Pokers Pferd“, erklärte er überflüssigerweise. Das

sahen die anderen auch. Und sie ahnten, was das bedeutete.

Keiner sprach ein Wort, während Sergeant Devlin das

herrenlose Pferd hinten am Planwagen festband. Dann setzten

sie ihren Ritt fort.

Als sie den Hügel auf der anderen Seite hinabritten, sahen sie

Korporal Poker. Er lag mitten in der Schlucht bäuchlings

ausgestreckt. Die weiße Fahne steckte neben ihm im Boden.

Hoss war als erster bei ihm. Er schwang sich mit einem Satz

aus dem Sattel und beugte sich besorgt über den leblosen

Mann. Als er den Blick wieder hob, drückte sein Gesicht

Betroffenheit aus.

„Tot“, sagte er. „Erschossen!“

„Fangen Sie bloß nicht an zu heulen!“ herrschte ihn der

Sergeant an, der neben ihm vom Pferd stieg.

Hoss richtete sich zu voller Größe auf. Der Vater warnte ihn

mit einem raschen Blick vor Torheiten, aber es kostete Hoss

große Selbstbeherrschung, sich nicht auf den Sergeanten zu

stürzen.

Colonel Jarell ritt nahe an den Toten heran.

„Er war unser Koch“, erklärte er. „Aber er ist wie ein Soldat

gestorben. – Sergeant!“

„Sir?“ Sergeant Devlin blickte erwartungsvoll zu ihm auf.

„Stellen Sie ein Beerdigungskommando zusammen“, sagte

der Colonel. „Zu Befehl, Sir!“

Die Soldaten schaufelten ein Grab, was in dem felsigen

Boden gar nicht so leicht war. Bevor sie den Toten in die

Grube legten, würdigte Colonel Jarell in einer kurzen

Ansprache noch einmal die Verdienste des Korporals. Danach

sprach der Gemeine Hull ein Gebet.

Hoss steckte ein Holzkreuz, das er aus zwei dicken Ästen

geschnitzt hatte, in den Grabhügel. Dann stieg er wieder in den

Sattel. Er nahm die weiße Fahne auf und ritt damit zum

Colonel.

„Jetzt werde ich vorausreiten“, erklärte er.

„Sie sind Zivilist“, sagte Colonel Jarell. „Sie müssen das nicht

tun!“

„Ich melde mich freiwillig“, beharrte Hoss. „Sie brauchen

doch einen neuen Mann, oder?“

„Gut!“ nickte der Colonel. „Wie Sie wollen!“

„Mach’s gut, Pa!“ Hoss winkte seinem Vater kurz zu. Dann

ritt er im Galopp davon. Die weiße Fahne flatterte über seinem

Kopf im Wind.

Colonel Jarell drehte sich im Sattel zu dem Rancher um, der

sein Pferd ebenfalls wieder bestiegen hatte.

„Du kannst stolz auf deinen Jungen sein, Ben“, sagte er. „Ich

beneide dich um Hoss!“

Ben Cartwright ritt nahe an den Colonel heran.

„Du hast doch auch zwei Söhne gehabt, Keith“, sagte er.

„Warum hast du mir verschwiegen, daß sie am Sumnit Creek

von Elkoro und seinen Kriegern umgebracht worden sind?“

Colonel Jarell antwortete nicht. Er preßte die Lippen

zusammen und blickte starr geradeaus.

„Keith“, sagte der Rancher leise. „Ich habe dich etwas

gefragt.“

Der Colonel tat, als hätte er die Worte nicht gehört.

„Wir müssen weiter“, erklärte er. „Sonst erreichen wir unser

heutiges Tagesziel nicht mehr. Den Platz, den du als Lager für

uns ausgesucht hast, Ben!“

Der Rancher blickte zum Himmel empor. Die Sonne stand

schon ziemlich hoch, und sie hatten noch einen langen Ritt vor

sich. Es wurde tatsächlich höchste Zeit, wenn sie noch vor

Einbruch der Dunkelheit die Jarbridge Mountains erreichen

wollten.

„Gut!“ nickte er. „Verschieben wir das Gespräch darüber bis

zum Abend. Dann wünsche ich eine Antwort auf meine Frage.“

„Du wirst eine Antwort erhalten“, versprach Colonel Jarell.

„Aber erst dann, wenn ich es für richtig halte. Hier ist sowieso

nicht der richtige Ort dafür!“

„Wie du willst“, nickte Ben Cartwright.

Auf ein Zeichen des Colonels wurde der Ritt fortgesetzt. Die

Soldaten waren lauter harte Burschen, denen es nichts

ausmachte, daß sie bei karger Kost von Sonnenaufgang bis

Sonnenuntergang im Sattel saßen.

Colonel Jarell blickte den neben ihm reitenden Rancher

bewundernd an.

„Du scheinst keine Angst um deinen Jungen zu haben“, stellte

er fest.

„Nein“, sagte Ben Cartwright. „Ich habe keine Angst. Warum

auch? Die Indianer töten nicht ohne Grund!“

„Denk an Poker“, erinnerte ihn der Colonel.

Gerade Korporal Pokers Tod hatte den Rancher mißtrauisch

gemacht. In Anbetracht der Umstände konnte man argwöhnen,

der Colonel habe den Tod des Mannes gewünscht oder gar

veranlaßt. Ben Cartwright beschloß, die Augen offenzuhalten.

„Die Indianer töten alle“, behauptete Colonel Jarell. „Alle, die

in ihr Land kommen.“

Die Stimme hatte anders als sonst geklungen, nicht so ruhig,

sondern haßerfüllt. Der Rancher blickte den Freund prüfend an.

„Irgend etwas hat dich ungerecht gemacht“, sagte er. „Du

siehst die Dinge mit Eifer falsch!“

„Du wirst mir bald recht gelben“, erwiderte Colonel Jarell

heftig. „Es wird nicht mehr lange dauern. Das verspreche ich

dir!“

Ben Cartwright erkannte in diesem Augenblick, was er bisher

nur vermutet hatte: Der Colonel wollte keinen Frieden mit

Elkoro. Dann aber war dieser Ritt erst recht töricht. Was

konnten zehn Männer gegen einen ganzen Stamm ausrichten?

Der Rancher fand keine Antwort auf diese Frage, obgleich er

fortwährend darüber nachdachte.

Bald sahen sie die schneebedeckten Gipfel der Jarbridge

Mountains in klaren Konturen vor sich. Im Vordergrund des

eindrucksvollen Bildes standen mehrere Rauchsäulen.

Sie waren nur noch wenige Stunden von den Dörfern der

Paiutes entfernt. Kurz bevor es dunkel wurde, erreichten sie ihr

vorgesehenes Lager…

Nur Tote schweigen

„Nun?“ fragte Hoss leise. „Wie sieht’s aus?“

Er war im Dunkeln zu Wiggins geschlichen, der hinter einem

mächtigen Felsen Wache hielt. Nicht weit davon entfernt

standen ein paar Bäume. Der Mond war hinter den

wildgezackten Berggipfeln hervorgekommen und hatte die

grünen Hänge am Fuße der Jarbridge Mountains in ein fahles,

unwirkliches Licht getaucht.

„Alles ruhig!“ meldete der Wachtposten.

Das Lagerfeuer war erloschen. Die meisten Soldaten hatten

sich bereits schlafen gelegt. Kein Laut störte die Stille. Auch

kein Kojotenschrei.

Wiggins kam mit schußbereitem Gewehr von dem Felsen

herab. Er spähte wachsam in die Runde.

„Was haben Sie?“ flüsterte Hoss.

„Mr. Cartwright“, sagte der Soldat. „Sie und Ihr Vater – na ja,

die meisten von uns…“ Er suchte nach Worten. „Also, wir

finden Sie und Ihren Vater ganz in Ordnung“, bekannte er.

Hoss Cartwright lächelte. „Freut mich, daß Sie das sagen!“

„Sie sind unsere letzte Hoffnung“, erklärte Wiggins. Hoss sah

ihn forschend an.

„Haben Sie etwas auf dem Herzen? Los! Reden Sie! Sie

können mir vertrauen! Ich verrate Sie nicht! Seien Sie

unbesorgt!“

„Pst! Nicht so laut!“ Der Soldat blickte sich ängstlich um.

„Wovor haben Sie Angst?“ fragte Hoss leise. „Hat Lowell,

mit Ihnen gesprochen?“ erkundigte sich Wiggins.

„Nein!“ Hoss schüttelte den Kopf. „Wieso?“

„Poker war ein Freund von mir und Lowell“, berichtete der

Soldat. „An dem Abend, bevor es ihn erwischte, sagte er, daß

der Colonel etwas übles vorhätte. Er wolle da nicht mitmachen.

Deshalb wollte er mit Ihnen sprechen.“

„Er hat mir nur von den Söhnen des Colonels erzählt“,

erklärte Hoss.

„Poker konnte nicht weitersprechen, weil Devlin dazukam“,

sagte Wiggins. „Der Sergeant erkannte, was Poker vorhatte.

Deshalb wurde er am nächsten Tag als Späher vorausgeschickt.

Der Colonel und Devlin wollten verhindern, daß Poker Ihnen

noch mehr erzählte…“

„Hm!“ Hoss atmete erregt. „Ich wünschte, ich könnte

verstehen, was Sie mir da sagen, Wiggins!“

„Hören Sie!“ Die Stimme des Soldaten klang beschwörend.

„Sie müssen uns helfen… Sie und Ihr Vater!“

„Wobei?“ fragte Hoss.

„Der Colonel will keinen Frieden mit den Indianern“, erklärte

Wiggins. „Das hat er dem General im Hauptquartier in

Washington nur eingeredet, damit er ihn hierher schickte. In

Wahrheit beabsichtigt er etwas ganz anderes…“

„So?“ sagte Hoss. „Und was ist das?“

Der Soldat zögerte. Er musterte verstohlen seine Umgebung.

Als er nirgends etwas Verdächtiges bemerkte, wurde er wieder

mutiger.

„Der Colonel will Elkoro und alle Krieger töten“, flüsterte er.

„Er wird nicht ruhen, bis der ganze Stamm ausgerottet ist!“

Hoss blickte ungläubig.

„Mit einer Handvoll Soldaten?“ warf er ein.

„Ich wußte, daß Sie mir nicht glauben würden“, erklärte

Wiggins. „Aber ich kann es beweisen!“

„Wirklich?“ Hoss wirkte unentschlossen.

„Kommen Sie!“ winkte der Soldat. „Ich werde Ihnen etwas

zeigen, was Sie überzeugen wird!“

Während Hoss hinter Wiggins dem Lager zuschlich, war er

gespannt, welcher Art der ihm versprochene Beweis sein

würde. Was konnte ein Dutzend Männer in die Lage versetzen,

siegreich gegen einen ganzen Indianerstamm zu kämpfen?

Plötzlich klopfte ihm das Herz schneller. Sein alter Verdacht,

daß der Planwagen ein Geheimnis bergen müsse, wurde wieder

wach.

Ein Geräusch schreckte Hoss aus seinen Gedanken auf. Ihm

war, als hätte in der Nähe ein trockener Zweig geknackt. Auch

Wiggins blieb stehen und hob lauschend den Kopf.

„Haben Sie gehört?“ flüsterte er ängstlich.

Bevor Hoss antworten konnte, stürzte der Soldat mit einem

gurgelnden Schrei zu Boden. Erschrocken beugte sich Hoss

über ihn.

„He!“ rief er. „Was haben Sie?“

In der Brust des Soldaten steckte ein Indianerpfeil.

„Mit mir ist es aus“, stöhnte Wiggins. „Jetzt hat es auch mich

erwischt. Ausgerechnet jetzt – wo ich – es Ihnen – zeigen –

wollte…“

„Was wollten Sie mir zeigen?“ Hoss hatte sich neben ihn

gekniet.

„Mr. Cartwright…“ Der Soldat blickte flehend zu Hoss auf.

„Sagen Sie – Ihrem Vater – sagen – Sie – ihm, daß…“ Die

Stimme versagte. Der Kopf fiel zur Seite.

Wiggins war tot.

„Alarm!“ schrie Hoss.

Die Soldaten fuhren erschrocken aus dem Schlaf. Ben

Cartwright kam mit einem Revolver in der Hand aus dem Zelt

gestürmt. Hinter ihm erschien die hohe Gestalt des Colonels.

„Was ist geschehen?“ fragte er.

„Jemand hat Wiggins erschossen“, erklärte Hoss.

„Wer?“ fragte Colonel Jarell.

„Das weiß ich nicht!“ Hoss zuckte die Achseln.

„Offensichtlich ein Indianer“, sagte Sergeant Devlin, der mit

dem Gewehr in der Hand herankam.

Hoss starrte ihn feindselig an.

„Woher wollen Sie das wissen?“

Der Sergeant zeigte auf den Pfeil, der in der Brust des Toten

steckte.

„Brauchen Sie noch mehr Beweise?“

Obgleich sie die Umgebung des Lagers gründlich absuchten,

fanden sie keine Spuren von Indianern. Hoss hatte nichts

anderes erwartet. Zwei Männer waren getötet worden. Beide in

dem Augenblick, als sie ein Geheimnis preisgeben wollten.

Das konnte kein Zufall sein!

Hoss wußte, was er morgen tun würde…

Die Lage wird ernst

Hoss hatte sein Pferd ebenfalls gesattelt, als sein Vater zu

seinem Ritt zu Elkoro aufbrach. Ben Cartwright blickte

erstaunt.

„Würdest du mir erklären, was das bedeutet?“ wollte er

wissen.

Hoss schob verlegen seinen Hut ins Genick.

„Tja – weißt du, Pa…“ Er kratzte sich nachdenklich hinter

dem Ohr. „Also – äh – ich habe mich entschlossen, dich zu

Elkoro zu begleiten!“

„Nein!“ Der Rancher schüttelte ärgerlich den Kopf. „Ich habe

dir bereits gestern gesagt, daß das nicht in Frage kommt!“

„Gestern war alles noch ganz anders“, behauptete Hoss.

„Das mag sein“, gab Ben Cartwright zu. „Trotzdem bleibt es

bei meinem Entschluß. Ich reite allein, so, wie es ausgemacht

war. Auch du wirst mich davon nicht abbringen!“

Hoss blickte sich verstohlen um.

Colonel Jarell war vor das Zelt getreten. Er schien etwas mit

Sergeant Devlin zu besprechen. Aber Hoss fühlte, daß die

beiden Männer sie beobachteten.

Lowell und Hull hielten Wache. Die anderen Soldaten

schaufelten unterhalb des Lagers das Grab für Wiggins, der am

Vormittag begraben werden sollte. Sie hatten lange suchen

müssen, bis sie ein Stück weichen Boden landen.

Der Morgen war trübe und wolkenverhangen. Nebel stieg aus

den Tälern auf. Immer neue graue Wolkenmassen quollen

hinter den Berggipfeln hervor.

„Pa“, sagte Hoss leise. „Ich habe das Gefühl, daß hier etwas

faul ist. Alles ist so merkwürdig, findest du nicht auch?“

„Nanu“, wunderte sich der Rancher, „seit wann gibst du

etwas auf Gefühle?“

„Seit gestern“, gestand Hoss. „Überleg doch mal, Pa… Irgend

etwas stimmt hier nicht! Du willst mir doch nicht erzählen, daß

du es nicht gemerkt hast?“

„So?“ fragte Ben Cartwright. „Und was soll ich gemerkt

haben?“

„Zuerst war es Poker, dann Wiggins“, zählte Hoss auf. „Beide

wollten mir etwas sagen. Beide starben vorher. Niemand kann

mir weismachen, daß das Zufall war. Auch du nicht, Pa!“

„Jetzt hör mir einmal gut zu“, sagte der Rancher leise. „Wenn

hier etwas faul ist, dann ist es auf jeden Fall besser, daß einer

von uns im Lager bleibt und die Augen offenhält, während ich

mit Elkoro spreche…“

„Vielleicht hast du recht“, gab Hoss nach.

„Natürlich habe ich recht“, sagte Ben Cartwright.

Nicht weit von ihnen entfernt flatterte die weiße Fahne.

Hoss blickte zu den Bergen empor, vor denen auch heute

mehrere Rauchsäulen aufstiegen.

„Sei vorsichtig“, warnte Hoss seinen Vater.

„Keine Angst! Ich passe auf“, versprach der Rancher.

„Inzwischen halte ich hier die Stellung“, erklärte Hoss

augenzwinkernd.

„Mach keine Dummheiten“, riet ihm Ben Cartwright. „Nimm

dich vor allem vor dem Sergeanten in acht!“

„Der Colonel ist noch gefährlicher“, behauptete Hoss.

Der Rancher widersprach nicht; obgleich er seinen alten

Freund gern vor seinem Sohn in Schutz genommen hätte. Im

Augenblick erschien auch ihm das Verhalten des Colonels

verdächtig.

Colonel Jarell und Sergeant Devlin blickten jetzt offen zu

ihnen herüber. Das lange Gespräch zwischen Vater und Sohn

schien sie zu beunruhigen.

Ben Cartwright schwang sich in den Sattel.

Erst jetzt bemerkte Hoss, daß sein Vater unbewaffnet war.

„Du solltest wenigstens dein Gewehr mitnehmen“, riet er.

„Nein“, widersprach der Rancher. „Ich kann meinen Auftrag

nur erfüllen, wenn ich unbewaffnet bin. Nur so kann ich Elkoro

davon überzeugen, daß ich in friedlicher Absicht komme.“

Das leuchtete Hoss ein.

„Viel Glück, Pa“, sagte er.

„Mach’s gut!“ winkte Ben Cartwright.

Dann ritt er im Galopp aus dem Lager, an dem Wachtposten

vorbei, den grünen Hang hinan, auf die aufsteigenden

Rauchsäulen zu, die ihm den Weg ins Dorf der Paiutes und zu

Häuptling Elkoro wiesen.

Hoss blickte seinem Vater lange nach, bis der Reiter hinter

dem nächsten Hügel verschwunden war. Als er sich schließlich

umwandte, war seine Miene ungewöhnlich ernst…

Ein Geheimnis wird gelüftet

„Nun, junger Freund“, wandte sich Colonel Jarell an Hoss, „Sie

haben doch nicht etwa Sorgen?“ Hoss blickte überrascht auf.

„Ich hätte Sie bestimmt nicht damit behelligt“, sagte er. „Aber

da Sie mich danach fragen… Ja, ich habe Sorgen, Colonel!

Eine ganze Menge sogar!“

„Darf man erfahren, was Ihnen Sorgen bereitet?“ erkundigte

sich Colonel Jarell. Er stand lächelnd vor Hoss, während

Sergeant Devlin in der Nähe lauerte, bereit, sofort einzugreifen,

falls es nötig sein sollte.

„Es gibt eine Reihe Fragen, auf die ich gern eine Antwort

wüßte“, gestand Hoss. „Am meisten interessiert mich, wie Sie

zu Elkoro stehen.“

„Wollen Sie das wirklich wissen?“ Der Colonel sah ihn

forschend an.

„Ja“, nickte Hoss. „Um jeden Preis!“

„Gut“, sagte Colonel Jarell. „Sie sollen nicht länger darüber

im unklaren bleiben…“

„Also?“ fragte Hoss, der allmählich ungeduldig wurde. „Was

haben Sie mit Häuptling Elkoro vor? Sie wollen doch Frieden

mit ihm schließen, oder?“

„Die Antwort finden Sie dort drüben im Planwagen“, erklärte

der Colonel.

„Das habe ich geahnt“, gestand Hoss. „Leider ließen mich

Ihre Wachen nie an den Wagen heran.“

„Das geschah auf meinen Befehl“, sagte Colonel Jarell. „Aber

jetzt dürfen Sie sich dort gründlich umsehen. Mit meiner

ausdrücklichen Erlaubnis!“

„Nein!“ schrie Sergeant Devlin erschrocken. „Das lasse ich

nicht zu, Colonel!“

„Sergeant!“ rief der Colonel mit Schärfe in der Stimme.

„Noch führe ich hier das Kommando! Ich sage Ihnen das für

den Fall, daß Sie es vergessen haben sollten!“

„Colonel“, stammelte Sergeant Devlin. „Er wird unser

Geheimnis verraten, sobald er es kennt.“

„Keine Angst!“ beruhigte ihn Colonel Jarell. „Eine Stunde

früher oder später… Darauf kommt es jetzt nicht mehr an. Ich

bin sicher, daß wir unser kleines Geheimnis sowieso bald

aufdecken müssen.“

Hoss hatte den Worten mit wachsender Besorgnis gelauscht.

Er war unwillkürlich stehengeblieben, während sein Blick von

einem zum anderen wanderte.

„Na, gehen Sie schon!“ forderte ihn der Colonel auf. „Oder

interessiert es Sie nicht mehr, was sich unter der Plane

befindet?“

Hoss lief zum Wagen und öffnete eilig die Riemen, mit denen

die Plane an dem hölzernen Unterteil festgemacht war.

Endlich konnte er in das Innere blicken.

Enttäuscht stellte er fest, daß das, was da mitten im Wagen

aufragte, mit einer Plane zugedeckt war. Er war also so klug

wie zuvor.

„Nehmen Sie die Plane ruhig weg“, sagte Colonel Jarell, der

neben ihn getreten war.

Bevor Hoss den Rat befolgen konnte, hatte der Colonel die

Plane bereits fortgezogen. Zum Vorschein kam ein langer

stählerner Lauf, der auf einem Dreifuß ruhte und von einer

großen runden Trommel mit Patronen gespeist werden konnte.

„Mein Gott!“ stöhnte Hoss.

Colonel Jarell nickte.

„Eine hübsche Waffe, nicht wahr?“ Er strahlte vor

Besitzerstolz, „Sie schießt Dauerfeuer, sobald man am Abzug

zieht. So lange, bis der Munitionsvorrat erschöpft ist.“

Hoss atmete erregt.

„So etwas habe ich noch nicht gesehen“, gestand er.

„Das glaube ich Ihnen gern“, versicherte der Colonel. „Sie ist

auch erst kürzlich erfunden worden! Von einem Mann namens

Gatling!“

„Wahrscheinlich hat sie auch einen Namen“, vermutete Hoss.

„Was Sie hier sehen, ist ein Maschinengewehr“, belehrte ihn

Colonel Jarell. „Es wird meinen Männern die Feuerkraft einer

ganzen Kompanie verleihen…“

Hoss starrte ihn entsetzt an.

„Sie – Sie wollen diese Waffe tatsächlich gebrauchen?“

„Natürlich!“ sagte der Colonel. „Natürlich werde ich damit

schießen. Ich kann es kaum noch erwarten. Es ist meine

Überraschung für Elkoro!“

„Sie dürfen damit nicht auf die Indianer schießen!“ beschwor

ihn Hoss.

„Nur so können wir unseren Auftrag erfolgreich ausführen“,