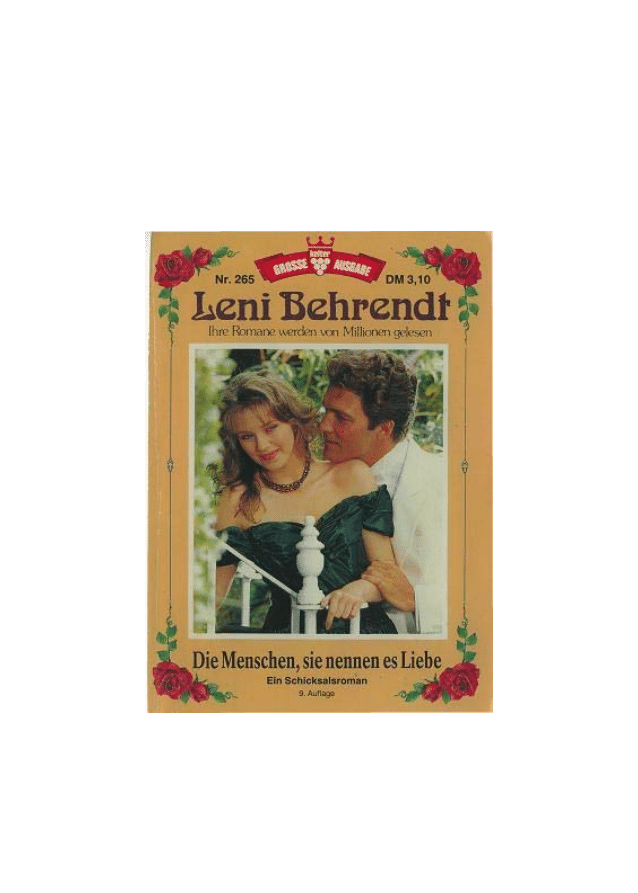

Die Menschen, sie nen-

nen es Liebe

Roman von Leni Behrendt

Diese Ausgabe erscheint alle 4 Wochen im Martin Kelter Verlag (GmbH & Co.), Mühlenstieg 16-22

2 Hamburg 70, Postfach 70 10 09,

Telefon: Sa.-Nr. (040) 68 28 95-0, Fernschreiber: 213.126, Telefax: (040) 68 28 95 50 Verantwortlich:

Verleger Otto Melchert. Im Verkaufspreis ist die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.

Gesamtherstellung: Eisnerdruck, Berlin

Für unaufgefordert eingesandte Manuskripte übernimmt der Verlag keine Gewähr.

Abgebildete Personen auf dem Umschlag stehen in keinem Zusammenhang mit dem Roman.

Diese Ausgabe darf weder in Leihbüchereien verliehen noch in Lesezirkeln geführt oder zum gewerbsmäßi-

gen

Umtausch bzw. Wiederverkauf verwendet werden.

Printed in Germany

Die Engel, sie nennen es Himmelsfreud, die Teufel, sie nennen es

Höllenleid, die Menschen – sie nennen es Liebe

Heinrich Heine

Der Frühling war gekommen mit lachendem Ungestüm.

Hatte alles hinweggefegt, was noch von dem grimmen

Winter übriggeblieben war, und führte jetzt ein gar lustiges

Regiment. Auf dem großen See, den noch vor kurzer Zeit

eine glitzernde Eisdecke überzog, flutete nun glasklares

Wasser, in dem sich die Bläue des Himmels spiegelte. Über

den Wiesen lag es wie ein grüner Hauch, unterbrochen von

zarten Schneeglöckchen. Im Wald steckten Leberblümchen

sowie Buschwindröschen ihre Köpflein aus dem Moos, und

auf den Gartenbeeten blühte der Krokus.

Und nicht nur in der Natur wirkte der Frühling, er pochte

auch an die Herzen der Menschen und begehrte Einlaß.

Kein Wunder also, daß die junge Reiterin, die mit verhäng-

ten Zügeln durch das sprossende Land ritt, mit jauchzender

Stimme sang:

»Der Frühling ist gekommen mit all seiner Pracht.«

Und ebenso jauchzend kam von irgendwoher die Fortset-

zung des Liedes:

»Es läuten die Glocken fern und nah, sie wollen frohlok-

ken, der Lenz ist da!«

Verblüfft schaute das Mädchen, das gerade in den Wald

reiten wollte, um sich, aber nirgends konnte es einen Men-

schen entdecken.

Doch bevor es sich noch von seiner Verblüffung erholen

konnte, rief eine Männerstimme neckend:

»Such mich doch, du kühne Amazone! Oder bist du gar die

Elfenkönigin in Person, die blonde Frau auf deinem wei-

ßen Roß?«

»So sehe ich gerade aus!« rief sie zurück. »Und jetzt treten

Sie endlich in Erscheinung!«

»Das kann ein Waldgeist nur um Mitternacht. Wenn du

dich dann herbemühen wolltest, du bezauberndes Men-

schenkind.«

»Dann würde ich wohl die Bekanntschaft eines kecken Er-

densohnes machen«, unterbrach sie ihn lachend – und

horchte auf, als dieses Lachen wie ein fröhliches Echo zu-

rückklang. Also mußte sich in der Gesellschaft des Mannes

auch noch ein weibliches Wesen befinden. Allein, so große

Mühe sich die Reiterin auch gab, die beiden Menschen in

ihrem Versteck zu erspähen, es gelang ihr nicht. Das wurde

ihr denn doch zu gruselig. Also machte sie kehrt, ritt davon

und hinter ihr lachte man ein herzliches Duett. Dann hob

der Mann in dem Versteck das Fernglas und schaute lange

der Reiterin nach.

Er ließ das Glas sinken. »Wohin mag es gehören?«

»Das wirst du schon noch erfahren«, entgegnete seine Be-

gleiterin achselzuckend. »Und jetzt komm endlich hier

heraus, du närrischer Kerl. Warum überhaupt das ganze

Versteckspiel?«

»Schwesterchen, sei nicht so ungehalten«, lachte er ver-

gnügt. »Du weißt doch, daß wir uns auf Schleichpfaden

bewegen müssen.«

»Na, schön«, gab sie gleichfalls lachend zurück. »Also

schleichen wir. Aber zuerst einmal aus diesem Dickicht

heraus.«

Kurz darauf hatten sie die glatte Straße erreicht, auf der nun

die Reiterin ihr Roß nach den heimatlichen Gefilden lenk-

te. Auf dem großen Gutshof eilte ihr ein Stallbursche ent-

gegen, der den rassigen Trakehner in Empfang nahm.

»Reibe ihn gut ab, Heinz, ich glaube, er hat es nötig.«

»Wird besorgt, Komteß«, verhieß der Jüngling eifrig.

»Komm, Schloh, sollst eine Handvoll Hafer extra haben.«

Damit trollte er mit seinem Schützling dem Stall zu, indes

die Herrin zum Schloß ging. Auf dem weiten Rasen sprühte

eine Fontäne glitzernd empor.

Ein feudales Zuhause, das die Komteß Thorbrandt ihr eigen

nannte, sich dessen jedoch nicht so recht bewußt war, weil

vom ersten Schrei an diese Atmosphäre sie behütend um-

schloß.

Gemächlichen Schrittes stieg sie die Freitreppe hinauf,

durchquerte die riesige Halle und betrat ein weites Ge-

mach, in dem ihre Angehörigen geruhsam saßen. In dem

Marmorkamin flackerte ein helles Feuer; denn trotz der

milden Frühlingsluft draußen war es in den hohen Räumen

immer noch kühl.

»Grüß Gott, ihr Stubenhocker!« rief sie fröhlich. »Wie kann

man nur bei dem herrlichen Frühlingswetter im weichen

Pfühl des Sessels ruhen! Drückt lieber den Sattel, wie auch

ich es tat.«

»Das tun wir schon an den Arbeitstagen zur Genüge.« Der

Vater betrachtete schmunzelnd sein holdes Töchterchen.

»Heute jedoch ist Sonntag, mein Fräulein Naseweis.«

»Na, schön«, meinte sie friedfertig, indem sie in der trauten

Runde Platz nahm. »Und nun hört, was ich erlebte.«

»Mutig hast du dich gerade nicht benommen, Schwester-

lein. Anstatt das Versteck des Kecken aufzuspüren, sahst du

dein Heil in der Flucht.«

»Dafür bin ich ja auch ein Mädchen«, gab sie schlagfertig

zurück. »Denen steht es schon zu, die Vorsicht als Mutter

der Wahrheit zu betrachten.«

»Recht so, Marjellchen«, bekräftigte der Vater. »Was man

sieht, dem darf man sich beherzt stellen. Was im Versteck

lauert, dem geht man am besten aus dem Wege.«

»Will ich meinen«, nickte die Gattin, eine Dame von noch

jugendlichem Aussehen. Die Gestalt wirkte mädchenhaft

das Antlitz zart und fein. Durch das wohlfrisierte Haar von

sattem Blond zog sich noch kein grauer Faden, die Augen

leuchteten in tiefem Blau.

Jedenfalls war Gräfin Herma die passende Ehehälfte zu

ihrem distinguierten Gatten, dem rassigen Herrenmen-

schen in edlem Sinne. Der Sohn, sein verjüngtes Ebenbild,

würde nach drei Jahrzehnten wahrscheinlich genauso aus-

sehen wie sein Vater heute. Auch charakterlich glichen sie

sich auffallend mit ihrem herrischen Wesen und den har-

ten Köpfen, wie Frau Herma lachend behauptete.

Trotzdem hatte es noch keine ernstliche Differenz zwischen

Vater und Sohn gegeben. Dazu achteten und liebten sie

aneinander viel zu sehr, waren die besten Freunde und

Kameraden. Und nur deshalb, weil der ältere klug genug

war, auch einmal dem jüngeren da nachzugeben, wo ihre

Ansichten sich teilten.

Da nun auch die Gatten eine gute Ehe führten, wuchsen

ihre beiden Kinder in einer Atmosphäre voll Harmonie auf.

Sie waren stolz auf ihre schönen, wohlgeratenen Kinder

und diese wiederum stolz auf ihre Eltern. Die Seele des

Hauses war die Mutter, der Verzug jedoch das liebreizende

Töchterlein mit dem feinen Gesichtchen und den sonnen-

hellen Haaren. Wie ein Vöglein auf dem Ast wuchs es auf,

stets frohgemut und guter Dinge. Treu behütet und umhegt

von den Eltern und dem um zehn Jahre älteren Bruder.

Sich und ihren Kindern ein trauliches Zuhause zu schaffen,

danach hatte das gräfliche Paar gestrebt. Wer weiß, was das

Schicksal für sie in Bereitschaft hielt und wo Elternliebe

nicht mehr ausreichte, um sorgend einzugreifen. Da sollten

wenigstens ihre lieben beiden die ersten Jahrzehnte ihres

Daseins unbekümmert durchleben.

Die Eltern hatten sich auch vorgenommen, in die Heirats-

absichten ihrer Kinder nicht dreinzureden. Mochten sie die

Wahl nach ihrem Ermessen treffen. Daß sie auf Unwürdige

fallen würden, war ihrer ganzen Veranlagung gemäß kaum

zu befürchten. Um Geld freien sollten sie nicht. Hatte Graf

Albrecht es ja auch nicht getan, obwohl es gerade damals

um die Herrschaft Güldenrode, den ausgedehnten Besitz

der Grafen Thorbrandt, nicht gut stand und sich der Freier

eigentlich nach einer reichen Erbin hätte umsehen müssen.

Er folgte seinem Herzen. Eine glückliche Ehe, die dreißig

Jahre währte.

Graf Albrecht, dem sein Vater einen verschuldeten Besitz

hinterließ, mußte sich arg plagen, um ihn halten zu kön-

nen. Aber er verzagte nicht, rang verbissen um das Erbe

seiner Väter. Später erwuchs ihm in seinem Sohn ein treuer

Helfer, und sie schafften es so weit, daß Soll und haben

einigermaßen die Waage hielten. Was nur irgend ging,

wurde in den Besitz gesteckt, für das Leben der Familie nur

soviel verbraucht, wie es einer verfeinerten Lebensart ent-

sprach und einem kultivierten Menschen zukam.

Nun waren der junge Graf Randulf bereits achtundzwanzig

Jahre und das Komteßchen Heidgar achtzehn Jahre alt ge-

worden. Es wäre manches Mädchen gern als junge Herrin

in das Schloß eingezogen, sogar eine schwerreiche Erbin

befand sich darunter. Auf des Vaters Frage, ob ihm das

Goldfischchen denn gar nicht genehm sei, antwortete er

ironisch:

»Wenn ich mich schon vor Gold beugen soll, dann nur vor

dem Gold im Herzen, und davon dürfte die junge Dame

wenig aufzuweisen haben. Außerdem bist du mir ja bei der

Wahl deiner Eheliebsten mit gutem Beispiel vorangegan-

gen, Vater.«

»I, du Schlingel!« hatte der schmunzelnd gedroht und ge-

rade in dem Augenblick deutlich gespürt, wie sehr der Sohn

Blut von seinem Blut war.

Komteßchen Heidgar hatte sich über die Liebe noch nie

ernstlich ihr reizendes Köpfchen zerbrochen. Noch ganz

unberührt von dem Gefühl, das, ganz den Umständen ge-

mäß, höchste Seligkeit oder tiefsten Schmerz heraufbe-

schwören konnte, lebte es dahin. Es war vor etwa vier Jah-

ren, als die Kleine zu den Ihren trat und der Mutter ein

Büchlein hinhielt, in dem allerlei Aussprüche standen.

Darunter auch dieser, auf den der rosige Finger tippte:

Die Engel, sie nennen es Himmelsfreud,

die Teufel, sie nennen es Höllenleid,

die Menschen – sie nennen es Liebe.

»Warum das, Mutti? Ist Liebe denn nicht einfach Liebe?«

hatte die Vierzehnjährige gefragt, und zärtlich hatte die

Mutterhand über die reinen, klaren Augen gestreichelt.

»Um das zu begreifen, bist du noch zu jung, mein Liebling.

Der Herrgott möge geben, daß du dieses allmächtige Ge-

fühl nur als Himmelsfreud kennenlerntest.«

»Hast recht, Mutti, das ist mir auch wirklich zu hoch«, er-

folgte die lachende Antwort. »Wirst leben, wirst sehen, sagt

Nanni, somit tue ich also.«

Nanni war etwas, was aus der Familie Thorbrandt einfach

nicht weggedacht werden konnte, ebensowenig wie ihr

Mann und deren beider Tochter Annette. Man hatte Nanni

einst als Pflegerin zu dem Baby Randulf ins Schloß geholt,

das sie so lange liebevoll betreute, bis sich der Abc-Schütze

stolz der gar zu betulichen Obhut der Getreuen entzog.

Und als diese tiefbetrübt von dannen ziehen wollte, bot ihr

der Diener Herz und Hand, und man gewann mit David

und Nanni ein treues Dienerehepaar, das seiner Herrschaft

mit jedem Tropfen Blut ergeben war. Nannis Freude war

grenzenlos, als ihre vergötterte Frau Gräfin mit ihr zugleich

niederkam und gleich ihr einem Mädchen das Leben gab.

Ehrensache für Nanni, das Komteßchen mit dem eigenen

Töchterchen zusammen an die treue Brust zu nehmen, die

beiden Kindlein zu hegen und zu pflegen. Auch jetzt be-

trachtete sie Heidgar immer noch als ihr »Kindchen«, liebte

sie ebenso wie ihre Tochter Annette, die gutgeschult, als

niedliche Zofe vorbildlich treu ihr Amt versah, während die

Frau Mama als Beschließerin fungierte.

So lagen die Verhältnisse an dem Tage, da Heidgar von

Thorbrandt ihr kleines Erlebnis am Rand des väterlichen

Waldes hatte.

Der griesgrämige April, begann sich langsam zurückzuzie-

hen, um den Mai jubelnd zu empfangen. Es blühte in dem

Park von Güldenrode verschwenderisch. Die Zeit war ge-

kommen, da sich an Sonnentagen das Leben auf der Ter-

rasse abspielte, wo man die Mahlzeiten einnahm und sich

in den Ruhestunden auf Liege- oder Schaukelstühle wohlig

rekelte.

Dieses konnten sich die beiden Grafen Thorbrandt aller-

dings nur an Sonntagen oder während der Ruhepausen der

Alltage erlauben. Sonst gab es für sie strammen Dienst im

Wirtschaftsbereich, weil die Frühjahrsbestellung der Äcker

drängte. Vater und Sohn kamen kaum aus dem Sattel, denn

wo das Auge des Herrn fehlte, da werden die Kühe nicht

fett, sagte eine alte Bauernregel.

Danach hatte sich Graf Albrecht stets gerichtet, und der

Sohn Randulf folgte seinem Beispiel. Sie taten es beide

gern, und was man gern tut, wird nie zur Last, schon gar

nicht, wenn man dem Beruf eines Landwirts mit Leib und

Seele verfallen ist.

Also ein Glück für Güldenrode, daß auch der junge Gebie-

ter der geborene Landwirt war. Und sehr günstig obend-

rein, daß er nebst der landwirtschaftlichen Hochschule

auch die für Tierheilkunde absolvierte. Sogar den »Dr. med.

vet.« durfte er führen, worauf er jedoch keinen Wert legte.

Die Hauptsache für ihn war, daß er das erkrankte Vieh

fachmännisch betreuen und daher manch eine Mark an

Tierarztkosten sparen konnte. Das kam Güldenrode sehr

zugute.

»Unser junger Graf hat nicht nur einen schönen, sondern

auch einen klugen Kopf«, pflegte Nanni zu sagen, wobei ihr

der Stolz nur so aus den Augen leuchtete. Auch etwas

Überheblichkeit zeigte sich dabei. War sie es doch, die ihr

»Dulfchen« in seinen ersten Lebensjahren betreute.

Und gar ihr »Heidchen«, dem sie Amme sein durfte! Na, so

was Herzliches, Schönes und Kluges wies die Welt zum

zweitenmal nicht auf.

Augenblicklich lag dieses »Wunder« auf der Terrasse im

Schaukelstuhl, wippte darin vergnügt und summte ein

Liedlein vor sich hin. Mutter und Sohn ruhten in Liege-

stühlen, hielten die Augen geschlossen und ließen sich von

der Frühlingssonne bescheinen. Hauptsächlich Randulf

genoß die Ruhe des Sonntagnachmittags mit allen Sinnen.

Im Park zwitscherten die Vögel, von den Weiden her klang

das gemütliche Brummen der Rinder.

»Oft schon erlebt und doch immer wieder neu – o du son-

nige, wonnige Frühlingszeit!«

»Das laß ich mir gefallen«, riß eine frohe Männerstimme

die drei vor sich hin duselnden Menschen hoch. Im Nu

stand die Gräfin auf den Füßen, lächelte den Gatten an, der

sie liebreich umfing.

»Albrecht, wir haben dich erst morgen erwartet.«

»Das klingt ja fast bedauernd«, lachte er herzlich. »Laß gut

sein, dein treuer Vasall sehnte sich nach seinem trauten

Zuhause und entfloh daher der landwirtschaftlichen Ta-

gung, als sie abgeschlossen war. Gern überließ ich den an-

deren die feuchtfröhliche Feier danach.«

Mit einem behaglichen Schnaufer ließ er sich in den näch-

sten Liegestuhl sinken.

»Wie war's, Vater?« fragte Randulf. »Gibt es was Besonderes

zu berichten?«

»Was uns Landwirte im eigensten Interesse betrifft, wohl

kaum«, kam die Antwort gemächlich. »Die klugen Reden,

die da verzapft wurden, sind längst überholt. Aber hinter-

her gab es etwas, das die Gemüter sämtlicher Landwirte in

unserem Kreis bewegte – und zwar, daß Marstein wieder

einmal den Besitzer gewechselt haben soll.«

»Und wer ist das?« fragte der Sohn interessiert dazwischen.

»Ein Mann namens Nor aus Chile, wie einige es ganz genau

wissen wollten – hauptsächlich unser Präses der >Clique<,

und der pflegt erst etwas zu verbreiten, was er genau weiß.

Also wird es schon stimmen. Und der Mann heißt Nor.«

»Du meinst doch nicht etwa, Albrecht…?«

»Genau das meine ich, Herma. Setze die Silbe >hell< davor,

dann gibt es den Namen Hellnor.«

»Und der sagt dir was, Paps?« Das Komteßchen, dem die

Neugierde förmlich aus den Augen sprang, gab dem Schau-

kelstuhl so einen Schwung, daß er fast vornüber gekippt

wäre.

»Ja, dann muß ich wohl«, seufzte der Vater, »obwohl ich

ungern die alte und traurige Geschichte aus ihrer Versen-

kung hebe. Aber es ist wohl besser, wenn auch du es weißt,

was vor fast fünf Jahrzehnten die Gemüter der Menschen

hier im Umkreis bewegte und erregte, was mein damaliges

Kinderhirn allerdings noch nicht ganz zu fassen vermochte.

Was ich daher erzählen werde, weiß ich von meinem Vater.

Schon zehn Jahre vorher, es mögen auch elf sein, gab es in

unserer Gegend schon eine Sensation, von der ich persön-

lich gar nichts weiß, weil ich damals ja noch gar nicht ge-

boren war.

Aber ich will der Reihe nach erzählen:

Schon von altersher hielten die Thorbrandts und die Hell-

nors miteinander nicht nur treue Freundschaft, sondern sie

versippten sogar, weil vor sechs Generationen ein Thor-

brandt eine Hellnor freite. Erstere saßen auf Goldenrode,

letztere auf Marstein, das, wie du siehst, an unsern Besitz

grenzt. Allein, diese Grenze blieb unbeachtet, weil man

sich als große Familie betrachtete.

Bis dann diese herzliche Gemeinschaft in Haß umschlug –

und zwar, als mein Vater und Eitel Hellnor gemeinsam in

Liebe zu einem Mädchen entbrannten. Die Heißumstritte-

ne zog den leichtlebigen und liebenswürdigen Eitel vor,

wahrscheinlich, weil er ihr mehr bieten konnte, als Heri-

bert Thorbrandt, dessen Vater Güldenrode durch seinen

Leichtsinn heruntergewirtschaftet hatte, während die Herr-

schaft Marstein gut fundiert dastand.

Kurz und gut: Seit dem Tage, da Eitel Hellnor die Liebste

heimführte, lebten die Vettern, die bisher ein Herz und

eine Seele gewesen, in erbitterter Feindschaft. An der Gren-

ze zwischen Güldenrode und Marstein wuchs eine unsich-

tbare Mauer empor. Wo sie sich als Nachbarn nur schädi-

gen konnten, taten sie es.

Das war vor sechs Jahrhunderten und nun weiter:

Ein halbes Jahr später als sein Vetter Eitel, heiratete auch

mein Vater ein gutes, sanftes Geschöpf, das die liebeleere

Ehe mit rührender Geduld ertrug. Ich entsinne mich mei-

ner Mutter nur schwach, da sie sechs Jahre später, nachdem

sie ihre Pflicht getan und dem alten Geschlecht den Erben

geboren hatte, ihre müden Augen für immer schloß. Ich

lebte nun an der Seite des verbitterten, wortkargen Mannes

freudlos dahin.

Warum mein Vater den Haß gegen den Vetter immer weiter

nährte, werde ich nie begreifen können. Es hätte ihm doch

eine Genugtuung sein müssen, daß die junge Herrin von

Marstein gewiß nicht das ideale Wesen war, als das seine

blindverliebten Augen es einst betrachteten. Denn nach

und nach entpuppte sich die schöne Jenny als oberflächli-

che, leichtsinnige Frau, die es sogar fertig bekam, das gut-

fundierte Marstein durch ihre Verschwendungssucht zu

ruinieren. Als es so weit war, verschaffte sie sich Geld auf

ihre Art, wechselte oft ihre Galane, bis man sie eines Tages

im Park von Marstein erschossen auffand…«

»Großer Gott, das tat doch nicht etwa ihr Mann!« rief

Heidgar entsetzt dazwischen.

»Das nahm man allgemein an, mein Kind, natürlich auch

dein Großvater. Als sein Vetter ihn in der Verzweiflung

aufsuchte, wies er den verstörten Mann mit den Worten

von sich, daß es ihm als Edelmann nicht anstehe, einen

Mörder zu schützen, worauf der Beschimpfte ihn verfluchte

und davonrannte.

Tags darauf war er mit seinem Sohn spurlos verschwunden.

Was Wunder, wenn sich der Verdacht um ihn verdichtete,

bis man den richtigen Täter faßte. Es war einer von Jennys

Galanen, der in blindwütiger Eifersucht die treulose Gelieb-

te niederschoß und, als man ihn verhaften wollte, sich

selbst eine Kugel ins Hirn jagte.«

»Und der Großvater?« fragte Heidgar.

»An ihm fraß die Reue, und das Gewissen peinigte ihn Tag

und Nacht. Wie er mir erzählte, hat er alles versucht, um

Eitel Hellnor, an dem er sich so schwer versündigte, aus-

findig zu machen, aber der Mann und sein Kind blieben

verschollen.

Da Marstein schwer verschuldet war, taten sich die Gläubi-

ger zusammen, verkauften den Besitz und teilten den Erlös.

Die kleinen Gläubiger blieben unbeachtet. Jahre später

wurden sie restlos abgefunden, und zwar durch einen An-

walt aus Chile.

Marstein jedoch wechselte sehr oft den Besitz, und aus dem

einst so prachtvollen Gut wurde langsam das verwahrloste

Anwesen. Wenn also dem neuen Besitzer etwas daran gele-

gen ist, wird er sehr viel Geld hineinstecken müssen.

So, und jetzt hol mir mal einen Kognak, Randulf.«

Nachdem er zwei getrunken und eine zweite Zigarre ange-

steckt hatte, schaute er lächelnd zu dem Töchterchen hin.

»Nanu, Kleines, du bist ja ordentlich blaß geworden. Was

bewegt denn dein weiches Herzchen, hm?«

»Ach, Paps«, kam die Antwort kläglich. »Ich möchte am

liebsten weinen. Wie konnte Großvater nur so hart sein.«

»Ja, Kind, so ist nun einmal das Menschenherz, für das von

Liebe bis zum Haß nur ein kleiner Schritt ist. Aber was dein

Großvater gefehlt, das hat er auch gebüßt, das darfst du

nicht vergessen. Es tut mir leid, daß ich dein sonniges Ge-

müt mit so Traurigem belaste, aber es muß sein, damit du

gleich die richtige Einstellung zu dem neuen Besitzer von

Marstein und dessen Anhang findest. Denn es wird sich bei

so naher Nachbarschaft eine Begegnung nicht vermeiden

lassen. Schon damals hieß es in der Umgegend nicht an-

ders als >Thorbrandt contra Hellnor< und es wird wieder

aufleben, sofern ein Hellnor Marstein bezieht. Also ist

größte Zurückhaltung geboten, mein Kind. Man weiß näm-

lich nicht, wie groß der Haß auf uns noch ist. Dir gegenü-

ber brauchte ich das nicht extra zu betonen, nicht wahr,

mein Sohn?«

»Bestimmt nicht, Vater. Um mit Nanni zu sprechen: Wer-

den wir leben, werden wir sehen. Erstens einmal ist es noch

gar nicht gewiß, daß dieser Herr Nor ein Nachkomme des

Hellnor-Marstein ist. Und wenn, kann es sich höchstens

um den Sohn des Baron Eitel handeln; denn dieser dürfte

kaum noch leben. Außerdem weiß man nicht, ob der Sohn

über das tragische Geschick seines Vaters überhaupt unter-

richtet ist, ob er ihm den Haß gegen unser Geschlecht ein-

geimpft hat. Also bin ich dafür, erst einmal abzuwarten.«

»Randulf hat recht«, bekräftigte Heidgar. »Ich jedenfalls

fühle mich frei von aller Schuld. Ich kann ja schließlich

nichts für die Sünden meiner Väter.«

Es kam so komisch heraus, daß die anderen lachen muß-

ten. Und dann sprach der junge Mund das aus, was das

Hirn blitzartig durchzuckte:

»Nun weiß ich auch, was die Engel Himmelsfreud, die Teu-

fel Höllenleid und die Menschen Liebe nennen. Armer

Großvater, du hast die Bezeichnung des Teufels an dir er-

fahren müssen.«

Es schien dem neuen Käufer von Marstein viel daran gele-

gen zu sein, Ordnung auf dem verwahrlosten Anwesen zu

schaffen, denn es wurde emsig darauf gearbeitet. In dem

verwilderten Park herrschte die Axt. Sie schlug alles um,

was da wucherte. Auf hohem Gerüst, das sich um das

schloßartige Herrenhaus zog, standen Maurer und Maler.

In den weiten, hohen Räumen wirkte ein Innenarchitekt

mit seinen Gehilfen, der große Gutshof wurde von allem

Gerumpel befreit – kurz und gut: Es wurde gründlichste

Generalreinigung gehalten.

Natürlich erregte das alles die Gemüter derer, die im Um-

kreis von Marstein wohnten. Man brannte darauf, den

Mann kennenzulernen, der viel Geld haben mußte, um aus

dem verkommenen Besitz einen feudalen zu machen.

Aber ach, zur Betrübnis der Neugierigen blieb dieser Nabob

erst einmal unsichtbar – bis er dann endlich eines Tages

doch in Erscheinung trat: Ein vornehmer Fünfziger, mit

dem sicheren Auftreten des Weltmannes.

Und nun ging das Rätselraten erst recht los. »Was wollte

der mit einem Gut? Darauf gehörte doch ein Landwirt, kein

Geldmann der Börse aus Chile. Sollte er etwa so einen

Spleen haben, einen großen Besitz in Deutschland zu er-

werben?«

Das alles war so aufregend, so sensationell, aber was dann

kam, setzte allem die Krone auf – als dieser »Amerikaner«

sich plötzlich als Sohn des Eitel von Hellnor entpuppte.

Und nun wurden die Großväter des Landkreises plötzlich

zu Helden des Tages. Was sie da erzählten, war einfach

überwältigend. Thorbrandt contra Hellnor, wie prickelnd

interessant! Was nun? Sollte man sich auf die Seite der Gra-

fen Thorbrandt oder auf die der Barone Hellnor stellen?

Am klügsten, man verhielt sich vorläufig neutral.

Denn mit den Thorbrandts, die nun einmal tonangebend

im Landkreis waren und außerdem noch zu der beneideten

»Clique« gehörte, durfte man es auf keinen Fall verderben,

aber mit den Hellnors durfte man es wiederum auch nicht.

Nun, die Qual der Wahl blieb den Leutchen vorerst einmal

erspart; denn es vergingen Sommer und Herbst und immer

wußten sie noch nicht, was eigentlich zwischen den beiden

im Brennpunkt des Klatsches stehenden Familien los war.

Haßten sie sich, waren sie sich gleichgültig – oder standen

sie sich gar freundschaftlich gegenüber?

Sie waren sich keins von allen, sie waren sich zuerst einmal

vollkommen fremd, auch denen, die im Umkreis von Mar-

stein und Güldenrode auf ihren Besitzungen saßen. Selbst

den Großagrariern, die zu der vielbeneideten »Clique« ge-

hörten, ein Kreis der Bevorzugten, wie von einer Felswand

fest ummauert. Würde man die Marsteiner in den exklusi-

ven Kreis aufnehmen? Darüber mußte man sich wieder den

Kopf zerbrechen. Wenn man die »Amerikaner« erst einmal

zu Gesicht bekommen würde! Aber die verkrochen sich ja

auf ihrem jetzt so feudalen Marstein wie der Fuchs in sei-

nem Bau.

Aber es kam auch die Zeit, da man die Vielbesprochenen,

um die sich bereits ganze Märchen zu spinnen begannen,

näher beäugen konnte: Den Herrn von Marstein, der un-

verkennbar alle Anzeichen seines alten Geschlechts trug,

seine Frau, noch jugendlich wirkend und die wirkliche

Dame kennzeichnend, den Sohn, der kein bißchen »ameri-

kanisch«, sondern vielmehr ein echter Hellnor, die Tochter,

ein Bild von Mädchen, elegant gekleidet, aber kein bißchen

übertrieben.

Wie man jetzt genau wußte, besaßen alle vier ihr eigenes

kleines Auto, und den großen Mercedes in Luxusausfüh-

rung steuerte ein hochnäsiger Chauffeur in zwar unauffälli-

ger, aber schmucker Livree. Wo die Marsteiner auch auftau-

chen mochten, überall dienerte man vor ihnen.

Der älteste Sohn des Gisbert Hellnor war aus der Art ge-

schlagen. Der beugte sich vor dem Geld. Daher hatte er die

Angehörigen auch nicht nach Deutschland begleitet, son-

dern war in Chile geblieben und nannte sich nach wie vor

»Nor«. Durch die Mitgift seiner Frau, einer schwerreichen

Erbin vornehmer spanischer Eltern, befand er sich in der

Lage, unabhängig von seinem Vater zu werden. Und als

dieser seiner »Sentimentalität« nachgab und den Entschluß

faßte, das Erbe seiner Väter anzukaufen, um darauf seßhaft

zu werden, da zuckte der Geschäftsmann Frank Nor nur

mitleidig lächelnd die Achsel. Nun, des Menschen Wille ist

sein Himmelreich.

In der Korrektheit, die ihm eigen war, setzte er sich mit

dem Vater auseinander. Er übernahm das Bankhaus, alle

weiteren Unternehmen und zeigte sich durchaus damit

einverstanden, daß der Vater stiller Teilhaber blieb und es

fortan halb auf halb ging. Daß Frank Nor die zweite Hälfte

nie übervorteilen würde, dafür bürgte sein vornehmer Cha-

rakter und die Art des fairen Geschäftsmannes.

Ohne Bedauern ließ er Eltern, Bruder und Schwester zie-

hen. Sie bedeuteten ja nicht sein Glück. Das gipfelte in sei-

ner Arbeit, im Geldverdienen, allenfalls noch im Besitz

seines kleinen Sohnes, des Nachfolgers, und in dem seiner

Frau.

Seltsamerweise schien ihr der Abschied von den Angehöri-

gen ihres Mannes nahezugehen. Es war ihr ernst damit, als

sie versprach, diese in der neuen Heimat bald zu besuchen.

Eben las Gisbert Hellnor einen Brief der Schwiegertochter

vor, dabei über das drollige Deutsch schmunzelnd. Sie be-

diente sich gern der Umgangssprache ihrer Anverwandten,

obwohl ihre deutschen Schwiegereltern das Spanisch tadel-

los beherrschten, deren Kinder ja in Chile geboren waren.

Aber da die kapriziöse Donna Florence geheiratet hatte

»eine deutsche Mann«, und zwar aus Liebe, paßte sie sich

den Gewohnheiten des Hauses Nor mit rührendem Eifer

an. Die Nors sprachen unter sich nur Deutsch.

So wurde in dem Brief betont, daß »ich haben Bangigkeit

nach die liebe Familie«, und wenn ihr Frank nicht wäre, »so

ein schreckliches Geldermensch«, dann würde er »fliegen

mit mich und die Baby in die neue Haus zu Paps und alle

andere Lieblings von meine Herz.«

»Habe ich nicht immer gesagt, daß Florence verkehrt ver-

heiratet ist«, lachte Roger, der zweitgeborene Sohn, nach-

dem der Vater den drolligen Brief gelesen hatte. »Mich hätt

sie nehmen sollen, dann säße sie jetzt unter >aller Lieblings

von ihr Herz<.«

»Wundern würde ich mich nicht, wenn Florence eines Ta-

ges hier anrückt«, meinte Sidonie, die Tochter des Hauses,

ein schönes, rassiges Geschöpf mit dem selbstsicheren Auf-

treten einer reichen Erbin. Gertenschlank gewachsen und

hochbeinig, besaß sie einen trotzigen Mund, der so bezau-

bernd lächeln konnte. Das Haar, von der Farbe dunkelge-

tönten Bernsteins, umbauschte in natürlichen Wellen den

feinen Kopf und ringelte sich zwanglos über den Nacken

hinab. Die Augen kristallklar und blau, anmutend wie der

Spiegel eines kühlen Bergsees, beherrschten das reine Ant-

litz.

Sie konnte manchmal recht hochmütig wirken, die bezau-

bernde Sidonie von Hellnor. Aber um es wirklich zu sein,

hätte sie in einem anderen Hause aufwachsen müssen.

Wer Eitel von Hellnor gekannt hatte und nun dessen Enkel

Roger sah, wäre über die frappante Ähnlichkeit verblüfft

gewesen. Denn genauso hatte Eitel im Alter von sechsund-

zwanzig Jahren ausgesehen. Auch dessen sanguinisches

Temperament hatte Roger mitgekriegt, nur nicht dessen

Leichtsinn. Den merzte das Blut der Mutter, die mütterli-

cherseits einer deutschen Senatorenfamilie entstammte,

aus. Und von diesem Blut hatte der Sohn Frank am meisten

abbekommen.

Frau Cornelia bedeutete in der Familie den Pol, um den

sich alles drehte. Elegant, war sie dem Gatten eine prächti-

ge Ehefrau und den Kindern eine gute Kameradin. Ihr Sohn

Frank nannte sie korrekt Mama, weil es ihm zu respektlos

vorkam, sie einfach Nel zu nennen, wie Bruder und Schwe-

ster es taten. Auch der Vater meinte, daß diese Bezeichnung

ihm allein gebühre. Er hatte zuerst versucht, seine beiden

jüngsten Kinder immer wieder darauf hinzuweisen, doch

umsonst, sie hielten hartnäckig daran fest. »Mama«, das

besagte ihnen gar nichts. Aber »Nel«, das war etwas, zu

dem man gehen konnte in all seinen Freuden, Nöten, sogar

Torheiten. Der Paps, den man selbstverständlich auch lieb-

te und verehrte, fand doch noch dafür ein strafendes Wort,

einen mißbilligenden Blick, aber Nel, nein, die lächelte

nur. Und dieses Lächeln hatte seine Nuancen: Stolz, kühl,

ironisch, amüsant, gütig, zärtlich – oder auch, wie man es

für einen Menschen findet, der einem herzlich leid tut.

Dieses Lächeln war allein wie ein Schlag ins Gesicht. Sie

brauchte kein Wort zu sagen, die Nel, sie brauchte nur zu

lächeln, dann wußten alle, was die Glocke geschlagen hat-

te.

Gisbert von Hellnor vergötterte seine feine, liebenswerte

Frau, die überhaupt nicht alterte, sondern mit ihren fünfzig

Jahren immer noch wie eine Schwester unter ihren Kindern

wirkte. Er liebte seine Nel heute fast noch mehr als vor ei-

nunddreißig Jahren, da er sie zum erstenmal sah. Spontan

entschied sich sein Herz für sie, der Tochter des deutschen

Konsuls, der seit einem halben Jahr in Chile amtierte. Da er

Witwer war, repräsentierte die Tochter Cornelia in seinem

Hause und stand dann plötzlich verlassen da, als ein Herz-

schlag dem Leben des Vaters ein Ende setzte. Schon einige

Wochen nach dem Tode des Konsuls erschien Gisbert Nor

bei der schönen Cornelia von Saß und bot ihr Herz und

Hand, was sie beides freudig ergriff und sich davon leiten

ließ in ein glückliches Leben hinein. Es wurde eine Ehe voll

inniger Liebe und treuer Kameradschaft.

Cornelia war es auch, die dem Gatten immer wieder zure-

dete, seiner Sehnsucht nachzugeben, indem er das Erbe

seiner Väter zurückerwarb und dorthin übersiedelte. Allein,

diese Zeit hielt er noch nicht für gekommen, weil er das,

was sein Vater und er hier aufbauten, nicht im Stich lassen

wollte. Jedenfalls nicht eher, bis ihm in seinem Sohn Frank

ein würdiger Nachfolger erwuchs, dem er die stattlichen

Unternehmen geben konnte.

Und sie stellte sehr viel vor, die gesamte Firma Nor und

Sohn. Gisberts Vater hatte es nicht schwer gehabt, sie auf

diese stolze Höhe zu bringen. Denn als er damals von Mar-

stein nach Chile floh, zu einem Verwandten der Hellnors,

den gleich ihm eine Skandalgeschichte aus der Heimat

trieb, stand schon die Firma Nor sicher da. So setzte er sich

gleich ins warme Nest, indem er die Tochter des Hauses

und einzige Erbin heiratet. Was tat's, daß sie schon zwei-

mal geschieden und elf Jahre älter als er war? Ihm lag dar-

an, für sich und seinen damals zehnjährigen Sohn Gisbert

ein behagliches Heim zu schaffen und ein Betätigungsfeld

zu haben. Es wurde weder eine glück- noch unglückliche

Ehe, bis der Tod sie nach sieben Jahren schied. Und als

auch kurz danach der schon recht betagte Schwiegervater

die Augen für immer schloß, hinterließ er Eitel Nor, der

viel dazu beigetragen hatte, dem Unternehmen einen tüch-

tigen Aufschwung

ÄU

geben, neben dem gutfundierten

Bankhaus noch zwei riesige chemische Fabriken.

Natürlich wußte Gisbert um das, was seinen Vater aus der

Heimat trieb, und verachtete gleich ihm den Grafen Thor-

brandt, der einen Verzweifelten, der in höchster Not Hilfe

erflehte, hohnlachend von sich wies, ihn einen Mörder und

Ehrlosen nannte. Das hatte das ferne Leben des Eitel Nor

wie ein schwarzer Faden durchzogen. Die Sehnsucht nach

der Heimat tat ein übriges, so daß der Mann nie mehr froh

werden konnte. Gisbert, der das alles mitmachte, lernte den

Namen Thorbrandt verachten, wie es auch später seine Frau

und seine Kinder taten.

Bevor Eitel Nor starb, mußte der Sohn ihm versprechen,

Marstein zurückzukaufen und den Namen Hellnor wieder

zu dem zu machen, was er früher in der Heimat bedeutete:

ein Name von gutem, altem Klang. Da Gisbert selbst Sehn-

sucht nach der Stätte empfand, wo er geboren und zehn

Jahre gelebt, gab er das Versprechen gern.

Bis er es einlösen konnte, vergingen noch zehn Jahre. Dann

war es endlich soweit. Sein Sohn Frank lächelte zwar, tat

jedoch bereitwillig, was der Vater von ihm verlangte.

Und die beiden anderen Kinder? Sie sahen den Vater sehr

erstaunt an, als er ihnen die Wahl ließ, in ihrem Geburts-

land zu bleiben oder mit den Eltern zu gehen.

Nun saß man in Marstein gemütlich zusammen. Es machte

allen keine Mühe, sich zu akklimatisieren, denn Deutsch-

land war ihnen nicht fremd. Schon als die Kinder noch

klein waren, hatten die Eltern fast jedes Jahr mit ihnen ei-

nige Wochen in Deutschland verlebt, und zwar in Bädern.

Und als sie erwachsen waren, studierten die Söhne einige

Semester in Heidelberg. Frank Jura, Roger Volkswirtschaft,

und Sidonie weilte ein Jahr in einem deutschen Pensionat.

Also kannten sie bereits ein schönes Stück des Geburtslan-

des ihrer Eltern, nur die nähere Heimat des Vaters nicht.

Wenn die Thorbrandts und Hellnors auch gegenseitig

strengste Zurückhaltung übten, es keinem einfiel, eine An-

näherung zu suchen, so konnten sie es dennoch nicht ver-

meiden, einander zu begegnen, sei es in der Stadt, an der

Grenze ihrer Besitze, bei den Ritten auf neutralem Gelände

und so fort. Vom Sehen kannte man sich also bereits, aber

das war auch alles.

Als der Herbst kam und somit die Geselligkeit auf dem

Lande einsetzte, geriet man auf den umliegenden Gütern in

die Klemme. Die Frage wurde aufgeworfen: Sollen wir die

Marsteiner nun einladen oder nicht? Wenn einer das mit

der Bemerkung abtat: Meiner Ansicht nach sind wir nicht

dazu verpflichtet, weil sie noch keinen Antrittsbesuch ge-

macht haben, versuchte ein anderer das damit zu motivie-

ren: Vielleicht wissen sie nicht, daß es hier so üblich ist.

Andere Länder, andere Sitten. Dann wurde man wieder

unschlüssig, riet hin und her, bis es einem pensionierten

Oberst, der jetzt auf dem Stammgut lebte, denn doch zu

bunt wurde.

»Da haben wir's mal wieder!« polterte er los, die Gäste, die

miteinander versippt und verschwägert waren und sich im

Gutshaus von Prangen zwanglos zu einem Kaffeeplausch

zusammengefunden hatten, so grimmig dabei ansehend,

als wolle er damit einen Feind in die Flucht schlagen.

»Wenn sich mal zwei Menschen zusammenfinden, gibt es

gleich zwei Köpfe und sieben Sinne. Ich mache diesmal

den Anfang mit dem Klimbim, lade die üblichen Gäste ein

und dazu die Marsteiner mit Kind und Kegel. Basta!«

»Meinst du, Wilhelm, daß es geht?« fragte seine zierliche

Gattin, die so zerbrechlich aussah und doch mit ihrem

Hünen in dreißig Ehejahren durch dick und dünn gegan-

gen war.

»Natürlich geht das, Sudchen«, nickte er ihr herzlich zu.

»Und die Güldenroder?« fragte der Vorhöfer Gutsherr

Heinrich von Bessolt, ein Dicker, dem die Gemütlichkeit

sozusagen in allen Nähten saß.

»Die werden natürlich auch eingeladen. Oder meinst du

etwa, daß ich denen plötzlich die kalte Schulter zeigen

werde?«

»Aber, Wilhelm, du kannst die feindlichen Parteien doch

unmöglich zusammenbringen«, meldete sich nun seine

Schwester, die bei ihm zu Hause lebte. Sie war ein verhut-

zeltes altes Fräulein, das immer vor etwas Angst haben

mußte, wenn es sich wohl fühlen sollte. Deshalb bekam

die Klothilde auch keinen Mann, weil jeder Angst vor ihren

Ängsten hatte, behauptete der Bruder. Er liebte »Hutzel-

chen«, wie er die Schwester nannte.

»Was heißt hier können oder nicht!« Er durchbohrte förm-

lich mit seinen Blicken, die unter den buschigen Brauen

hervorschossen, das verhutzelte Persönchen, das ihn

ängstlich ansah. »Meinst du etwa, daß die Herren sich an

den Schlips kriegen und die Damen sich in die Haare fah-

ren könnten? Wir haben es doch schließlich mit kultivier-

ten Gesellschaftsmenschen zu tun, nicht mit Banausen.

Wenn sie sich gegenseitig das nachtragen wollen, was ihre

Väter und Großväter verbrachen, ist es ihr Privatvergnügen.

Ein >Thorbrandt contra Hellnor< gibt es in der >Clique<

nicht, verstanden? Wenn die Marsteiner noch nicht wissen

sollten, wie es in unserer Gemeinschaft zugeht, muß man

ihnen das beibringen. Und was haben die anderen dagegen

einzuwenden?«

Die anderen waren zuerst einmal die Tochter des kurzan-

gebundenen Obersten von Orsen-Prangen, die den Leut-

nant von Blüthner gefreit, dessen Eltern, dann die Frau des

gemütlichen Dicken, Agathe von Bessolt, die in ihrer

gleichfalls gemütlichen Rundlichkeit so schön zu dem Ehe-

gespons paßte, deren Sohn, den man als kreuzfideles Haus

bezeichnen konnte, die Tochter Edeltraut, ein frisches

Landkind, hübsch und liebenswert – sie alle gehörten zur

Sippe des Obersten von Orsen, der jetzt grimmige Blicke in

die Runde schickte, die Edeltraut absolut nicht einschüch-

terten.

»Onkelchen, wenn du uns so militärisch musterst, bleibt

uns ja nichts anderes übrig, als >Jawohl< zu sagen.«

»I du Strolch«, mußte er gleich den anderen lachen. »Also,

ich eröffne die Wintersaison, fange mit der Einladung an.

Leisten die Marsteiner ihr Folge, geht alles in Ordnung. Tun

sie es nicht, werden sie die Konsequenzen tragen müssen.«

*

»Da haben wir die Bescherung!« sagte Baron Gisbert, als er

eine Einladung erhielt, zu den Seinen. »Dieser Oberst von

Orsen-Prangen scheint ein verflixt kurzangebundener Herr

zu sein; denn diese Einladung sagt nichts anderes als: Ent-

weder – oder! Entweder ihr fügt euch unserer Gemeinschaft

oder ihr seid für uns erledigt.«

»Na, wenn schon«, meinte Roger achselzuckend. »Wir sind

doch wahrhaftig von keinem hier abhängig.«

»Denkst du, mein Sohn, aber ich werde dich gleich eines

anderen belehren. Ich habe mich nämlich genau über die

Verhältnisse hier orientiert und erfuhr folgendes: Die Besit-

zer der acht großen Güter in der Umgegend – dazu gehört

auch Marstein – halten schon seit Jahrzehnten fest und treu

zusammen. Der Älteste ist stets der Präses, also jetzt der

Oberst von Orsen. Clique – diese Bezeichnung prägte ver-

ächtlich ein neidischer Landwirt, den man wegen seiner

unsauberen Geschäfte in den festgefügten Kreis nicht auf-

nahm. Der Oberst, der ein ganz besonders strenges Regi-

ment als Präses führt, griff diese Bezeichnung mit Begeiste-

rung auf. Clique – so wollte man fortan diese treue Ge-

meinschaft nennen, die nur Menschen umschließt, welche

über ein blütenweißes Chemisettchen verfügen. In diesen

Kreis aufgenommen zu werden, heißt Ehre. Werden wir

nun aufgefordert, uns der Gemeinschaft anzuschließen,

und lehnen wir es ab, sind wir für die >Clique< erledigt –

und somit würden wir auch von den gewöhnlichen Sterbli-

chen gemieden werden. Und uns anschließen, heißt den

Thorbrandts auf Schritt und Tritt begegnen. Und was sagst

du nun, mein Sohn?«

»Verflixt.« Er kratzte sich den Kopf. »Wenn das man gut-

geht.«

»Ach was«, tat Sidonie einfach ab. »Wir verreisen und

kommen erst zurück, wenn die Gesellschaft in Prangen

vorüber ist.«

»Das wäre nur ein Aufschub, Sido«, lächelte der Vater. »Be-

denke, daß die anderen aus der >Clique< – dazu gehören

übrigens auch noch der Landrat von Blüthner, der die

Tochter des Obersten zur Frau hat, und deren Schwiegerel-

tern – dem Beispiel ihres Präses folgen und uns am laufen-

den Band einladen werden. Wenn wir da jedesmal verrei-

sen sollten, würde selbst der Harmloseste stutzig werden.

Also mitgefangen, mitgehangen, da hilft uns alles nichts.«

»Da bin ich aber neugierig, wie sich die Goldenroder ver-

halten werden. Ob sie uns auch einladen?«

»Wahrscheinlich, mein Junge.«

»Dann streike ich«, begehrte Sidonie auf. »In das Haus die-

ser…«

»Stopp ab, Sido«, unterbrach der Vater sie gelassen. »Dir

möchte ich es besonders ans Herz legen, dich den Thor-

brandts gegenüber zu keiner Unbedachtsamkeit hinreißen

zu lassen. Vergiß nicht, daß wir im Brennpunkt der Neu-

gierde stehen.«

»Ich mag diese hochmütigen Menschen nicht. Der junge

Graf scheint arrogant zu sein.«

»Dann sei froh, daß du mit dieser Arroganz nichts zu tun

hast, mein Kind. Und was ist mit unserer lieben Nel? Die

schweigt sich ja aus in tausend Sprachen.«

»Ich höre und staune über diesen Sturm im Wasserglas«,

lächelte sie amüsiert. »Abwarten, meine Lieben, abwarten.«

»Das ist wieder einmal unsere Nel.« Der Gatte griff nach

der feinen Frauenhand und drückte schmeichelnd seine

Lippen darauf. »Unser ruhender Pol, unser Fels in der

Brandung. Kinder, was können wir glücklich sein, daß es

unsere Nel gibt.«

Die Gäste, die Oberst von Orsen nebst Frau zu sich ins

Haus lud, kamen bereitwillig der Einladung nach. Da war-

en erst einmal die Versippten, also seine Tochter mit Gatten

und Schwiegereltern, das Ehepaar von Skalden-Wittauren

mit Sohn, Domänenpächter Glade mit Frau und Tochter –

der Sohn war noch nicht gesellschaftsfähig –, das junge

Ehepaar Galt-Dieden und das gleichfalls junge Ehepaar

Karsten-Achthuben.

Wenn man nun die Thorbrandt-Güldenrode, die Hellnor-

Marstein und die Gastgeber selbst dazu rechnete, war der

Kreis der »Clique« geschlossen.

Die weiteren Gäste, so zwanzig an der Zahl, setzten sich

aus Menschen zusammen, denen gegenüber man sich ver-

pflichtet fühlte, sie wenigstens einmal im Jahr einzuladen.

Das waren die »Offiziellen« aus der naheliegenden Kreis-

stadt.

Also: Der Oberst rief, und alle, alle kamen. Und zwar voller

Neugierde, wenigstens die aus der »Clique«. Sie erschienen

rechtzeitig, weil sie sich nichts davon entgehen lassen woll-

ten, wenn die Verhandlung Thorbrandt contra Hellnor ein-

setzte. Wie eine Welle von Spannung lag es über dem gro-

ßen Raum.

Aha, da rückten die Güldenroder an, vornehm und reser-

viert wie gewöhnlich. Die Herren elegant im Frack und

Lack, die Damen mit auserlesenem Geschmack gekleidet.

Entzückend war sie anzuschauen, die kleine Komteß in

ihrer lichten, klaren Schönheit, die Mutter distinguiert wie

immer. Mit konventionell liebenswürdigem Lächeln be-

grüßten sie die Anwesenden, die ihnen alle bekannt waren,

plauderte mit ihnen, bis ihre Mienen wie zu Eis erstarrten.

Und nun war der Moment der Hochspannung für alle

Neugierigen erreicht; denn soeben erschienen die Marstei-

ner. Der Gastgeber machte sie mit den anderen Gästen be-

kannt. Das interessierte jedoch weniger – aber jetzt – jetzt -.

Nun, die Herren kriegten sich nicht »am Schlips«, die Da-

men sich nicht »bei den Haaren«, sondern sie begrüßten

sich sehr höflich, sehr formell. Die Herren neigten sich

artig über die Hand der Damen, die beiden jungen Mäd-

chen taten bei der Gräfin und der Baronin desgleichen.

Dann reichten die Herren sich die Hände – und der Höf-

lichkeit ward in tadelloser Form Genüge getan.

Die Sensationslüsternen waren enttäuscht. Auch über die

Aufmachung der »Amerikaner«. Wohl waren sie mit ausge-

suchter Eleganz gekleidet, aber durchaus nicht extravagant.

Während der Tafel geschah nichts Außergewöhnliches, zu-

mal die Gastgeber den beiden im Brennpunkt der Neugier-

de stehenden Familien »Städter« als Tischpartner zugesellt

hatten, die von dem Thorbrandt contra Hellnor wenig oder

gar nichts wußten.

Nun hofften die Enttäuschten noch auf den Tanz. Würde

man ganz einfach die Pflichttänze ignorieren, oder?

O nein, man tat den Leutchen nicht den Gefallen. Man

benahm sich sehr reserviert beim Tanz.

Eben verneigte Graf Thorbrandt, der junge, sich vor der

Baronesse Hellnor, die bereitwillig seinen Arm nahm und

sich auf die Tanzfläche führen ließ, ebenso verhielten sich

die anderen drei Paare. Man tanzte, wie eben formgewand-

te Menschen miteinander tanzen.

Allerdings, bei dem Pflichttanz blieb es. Die beiden Fami-

lien gingen sich fortan aus dem Wege, aber das geschah

unauffällig. Ohne jeden Mißklang verlief das Fest, das Fa-

milie Thorbrandt zuerst verließ. Nach und nach verab-

schiedeten sich auch die anderen Gäste. Nur die »Sippe«

hielt beharrlich aus. Als man unter sich war, meinte der

Oberst schadenfroh:

»Ihr sitzt ja da wie die bedripsten Hühner, denen man den

Futternapf wegnahm.«

»Aber, Papa, du tust ja so, als ob wir die ärgsten Klatschba-

sen wären«, verwahrte sich die Tochter lachend. »Was wir

den beiden Familien entgegenbringen, ist nichts weiter als

menschliches Interesse.«

»Na, wenn man, Marjellchen. Jedenfalls habe ich euch be-

wiesen, daß die Marsteiner gewillt sind, sich den unge-

schriebenen Gesetzen der >Clique< zu unterwefen, und

daß die Güldenroder einer lächerlichen Fehde wegen diese

Gesetze nicht verletzen wollen. Die sind viel zu gut erzo-

gen, als daß sie diese Fehde im Beisein anderer austragen

würden. Wenn ihnen daran liegt, werden sie es immer nur

unter vier Augen tun, verlaßt euch darauf.«

»Und doch kreuzten sich ihre Blicke wie scharfe Klingen«,

schmunzelte der gemütliche Papa Bessolt. »Donner noch

eins, die haben es in sich, die Güldenroder und die Mar-

steiner. Elitemenschen, das muß man sagen, stolz, unnah-

bar und kalt wie Eis. Ich möchte ja lachen, wenn die Glut

der Liebe das Eis bei den jungen Paaren schmelzen würde.

Ja, was hast du denn, Hutzelchen?« fragte er verwundert

das alte Fräulein, das aufgeregt an seinem Ärmel zog.

»Großer Gott, davon habe ich doch in der vergangenen

Nacht geträumt«, eröffnete sie weinerlich. »Ich habe solche

Angst…«

»Angst?« unterbrach sie der Bruder mit dröhnendem La-

chen. »Freuen müßtest du dich darüber schon deshalb, weil

das Geld der Hellnors den Thorbrandts zu einem beque-

meren Leben verhelfen würde. Hut ab vor den beiden Gra-

fen, die aus dem verschuldeten Güldenrode einen Besitz

machten, der bestehen kann. Dafür mußten sie sich aber

auch arg genug schinden und plagen. So auf Posten wie sie,

ist kein anderer Landwirt hier im Umkreis. Und wenn ih-

nen noch ein bißchen mehr Geld zur Verfügung stände,

würden sie aus Güldenrode ein Mustergut machen.«

»Meiner Ansicht nach besteht deren Reichtum als zweites

Hindernis.«

»Wie meinst du das, Klärchen?« fragte der Oberst die ältere

Frau von Blüthner, als diese verlegen schwieg.

»Nun, ich kann mich ja täuschen«, sprach sie zögernd wei-

ter. »Aber soweit ich den Grafen Randulf beurteile, wird er

um Geld niemals freien.«

»Seht ihr, mein Traum!« rief Hutzelchen aufgeregt dazwi-

schen. »Die Baronesse Sidonie wollte den Grafen Randulf

so gern haben, aber er wies sie kaltschnäuzig ab.«

»Na, Hutzelchen, dein Traum in Ehren«, lachte der Landrat.

»Aber wie ich die Baronesse Sidonie einschätze, geht eher

ein Kamel durchs Nadelöhr, als sie mit einem Heiratsant-

rag auf den Grafen los. Das ist nämlich ein verflixt stolzes

Mädchen.«

»Will ich meinen«, schmunzelte sein Vater, der Regierungs-

rat von Blüthner. »In der kleinen Baronesse steckt Rasse

drin, olala! Bei ihrem Anblick wird selbst mir altem Kna-

ben noch ganz heiß unter der Weste.«

»Klärchen, laß dich scheiden«, tat der Oberst empört, und

der gemütliche Papa Bessolt liebkoste seine Glatze.

»Kinder, ihr begebt euch auf ein gefährliches Gebiet. Be-

denkt: Thorbrandt contra Hellnor – und ihr tragt euch mit

Kupplerabsichten. Euer Glück, daß es der Randulf nicht

hört.«

»Hast recht, Mann«, bekräftigte seine Ehehälfte. »Denn die

Menschen, die man hier als Marionetten betrachtet, bei

denen man nur am Strippchen zu ziehen braucht, um sie

zu dirigieren, sind stolze, unnahbare Lebewesen. Vergeßt

das bitte nicht.«

So debattierte man hin und her – und lächelnd spann Frau

Norne ihre Fäden.

Es war an einem Tag im November, als Sidonie von Hell-

nor in der Stadt, wo sie Einkäufe gemacht hatte, am Steuer

ihres kleinen Zweisitzers Platz nahm, um nach Hause zu

fahren. Grau und schwer hingen die Wolken am Himmel.

Ein eisiger Wind fegte die Straßen entlang. Trotzdem fuhr

Sidonie davon, und kaum hatte sie die Chaussee erreicht,

warfen die Schneewolken ihre eisige Last ab, schütteten sie

auf die Erde nieder.

Huuuiiii! orgelte und pfiff es hohnlachend dabei, so daß es

Sidonie angst und bange wurde. Sie stieg aus, bemühte

sich, das Verdeck hochzuschlagen, aber es gelang ihr nicht.

Sie zerrte und riß voll Ungeduld, klemmte sich dabei die

Finger, daß sie bluteten, bis sie es dann doch aufgab und

sich an das Steuer setzte. Die Schneeflocken, mit Hagelkör-

nern vermischt, peitschten ihr ins Gesicht, in die Augen.

Der weiße Wirbel nahm ihr die Sicht.

Also ein Ding der Unmöglichkeit, den Wagen zu steuern.

Dem Weinen nahe, saß sie da, fror erbärmlich, daß ihr die

Zähne klapperten – und nirgends ein Mensch zu entdek-

ken.

Sollte sie einfach den Wagen stehen lassen und zu Fuß

nach Hause gehen?

Wenn sie doch nur das Verdeck hochkriegen könnte, dann

wäre ja alles andere ein Kinderspiel. Sie ließ die Scheiben-

wischer surren, die wohl die Scheibe klar machten, aber

von oben schlug ihr das Schneegestöber ins Gesicht.

Also noch einmal hinaus und versucht, das störrische Ver-

deck hochzukriegen. Eisig schlugen die Hagelkörner durch

die hauchdünnen Strümpfe auf die Haut. Die feinen Schu-

he waren im Nu durchnäßt, und naß klebte ihr das Haar

um Stirn und Nacken. Sidonie zitterte an allen Gliedern

vor Kälte. Die Hände erstarrten, die sich mit dem Verdeck

abmühten.

Umsonst, der Mechanismus rührte sich nicht.

Nun kamen ihr doch die Tränen vor Ratlosigkeit, und ge-

rade, als sie mit der blutenden Hand über das Gesicht fuhr,

um die glitzernden Tropfen wegzuwischen, hielt ein Auto

neben ihr. Erwartungsvoll sah Sidonie ihrem Retter entge-

gen.

Sie zuckte zusammen, als dieser Retter sich als der unwill-

kommenste, den sie sich nur denken konnte, entpuppte.

Vor ihr stand nämlich Randulf Thorbrandt.

»Um Gott, Baronesse, was ist Ihnen geschehen!« rief er

erschrocken. »Sie bluten ja – und weinen außerdem.«

»Ach, das sieht nur so aus«, kam die Antwort in einem Ton,

wie er einem Retter gewiß nicht gebührte. »Die nassen Haa-

re tropfen mir ins Gesicht, und das Blut rührte von der

Hand her, die ich mir am Verdeck klemmte.«

»So, so«, sagte er, weiter nichts. Und doch hätte sie ihm ins

Gesicht schlagen mögen, als sie das ironische Lächeln be-

merkte, das in seinen Augen blitzte, in seinen Mundwin-

keln hockte.

»Danke, Herr Graf, bemühen Sie sich nicht. Ich werde auch

allein fertig.«

Schroff wandte sie sich ab, glitt dabei mit den leichten,

hochhackigen Schuhen aus und wäre hingeschlagen, wenn

der Graf diesen Fall nicht rasch verhindert hätte. Und da er

das Mädchen nun schon einmal im Arm hielt, zog er es mit

sich fort zu seinem Wagen hin, öffnete den Schlag.

»Bitte, Baronesse, nehmen Sie Platz«, erklärte er kurz, aber

sie rührte sich nicht. Doch ehe sie sich dessen versah, hatte

er sie schon um die Hüften gefaßt und mit seinen stähler-

nen Armen auf den Sitz gehoben, an dessen anderem Ende

Heidgar saß.

Jetzt kam Sidonie wieder zur Besinnung. Ihre Augen fun-

kelten den Mann an, der ruhig vor dem Wagen stand und

wieder dieses Lächeln zeigte, das Sidonie unsagbar reizte.

»Was fällt Ihnen denn ein, Herr Graf!« rief sie empört. »Ist

es etwa ihre Art, mit einer Dame so zu verfahren?«

»Wenn die Dame unvernünftig ist, dann ja«, war die gelas-

sene Antwort. »Ich verstehe vollkommen, daß meine und

meiner Schwester Gegenwart Ihnen lästig ist, Baronesse.

Wir würden sie Ihnen auch gewiß nicht aufdrängen, wenn

Sie nicht augenblicklich ein Mensch wären, der unserer

Hilfe bedarf. Und die haben wir Thorbrandts noch keinem

versagt.«

»So, keinem?« kam es gedehnt von den spottgeschürzten

Lippen, und da biß der Mann die Zähne so fest zusammen,

daß die Wangenmuskeln spielten. Als Sidonie jedoch Mie-

ne machte, den Wagen zu verlassen, fuhr er sie herrisch an:

»Baronesse, was Sie jetzt tun wollen, ist ein frevelhaftes

Spiel mit Ihrer Gesundheit. Ich ersuche Sie, sich nicht wei-

ter wie ein ungezogenes Kind zu benehmen, sondern sich

unsere Hilfe gefallen zu lassen, die nichts weiter als Men-

schenpflicht ist.«

Das klang so scharf und kalt, daß sie die Beine, die schon

draußen steckten, wieder in den Wagen zurückzog.

»Hier, Heidgar, nimm mein Taschentuch und trockne da-

mit der Baronesse die nassen Haare, so gut es geht«, gebot

er. Schweigend nahm die Schwester das Tuch aus der Män-

nerhand, doch schon zog es Sidonie an sich.

»Danke, das erledige ich lieber allein«, sagte sie schroff und

begann dann ihren Kopf zu bearbeiten, als wäre es nicht

ihr eigener. Unwillig sah sie auf, als der Graf ihr ein Glas

mit Kognak hinhielt.

»Trinken Sie, Baronesse!« herrschte er sie an. »Der Kognak

soll kein Freundschaftstrunk sein, den ein Thorbrandt einer

Hellnor kredenzt, er soll nur verhindern, daß Sie sich eine

Lungenentzündung holen.«

»Wie wichtig!« ironisierte sie. »Sind Sie etwa ein Arzt?«

»Gewiß, und zwar Tierarzt, der mit jedem störrischen Ras-

sepferdchen fertig wird.«

Da sah sie ihn mit einem Blick an, der ihn eigentlich hätte

in Grund und Boden schmettern müssen, nahm ihm aber

schroff das Glas aus der Hand und leerte es in einem Zuge.

Und während sie ob des scharfen Getränks zuerst nach Luft

rang und sich dann schüttelte, zog ihr Widersacher ihr die

nassen Schuhe aus, nahm eine Decke und hüllte das Mäd-

chen, das nun halbberauscht in dem Polster ruhte, völlig

ein.

»Wirst du den Wagen bei dem Schneegestöber auch lenken

können, Heidgar?« fragte er kurz.

»Ja«,“kam es ebenso kurz zurück. »Was wirst du tun?«

»Den Wagen der Baronesse nach Marstein steuern.«

»Wird es dir gelingen, das Verdeck hochzuschlagen?«

»Bestimmt.«

»Schön, dann warte ich so lange, bis du startbereit bist. Es

ist mir lieber, wenn du vorfährst.«

»Geht in Ordnung, Schwesterlein.«

Der Schlag flog zu, und Sidonie zuckte erschrocken zu-

sammen. Sie schnellte hoch, ließ sich jedoch wieder in das

Polster zurücksinken, weil ihr Köpfchen süß benebelt war,

was natürlich nicht ausbleiben konnte, wenn ein junges

Mädchen ein Doppelglas besten Kognaks ruckartig in das

zarte Kehlchen kippte. Wie Feuer brannte das scharfe Ge-

tränk im Magen. Mit einem zufriedenen Seufzer drückte die

stolze, eigenwillige Baronesse Hellnor den flimmernden

Kopf in das Polster. Augenblicklich war ihr alles egal – ganz

egal.

Heidgar dagegen, die hellwach am Steuer saß, steckte den

Kopf durch das geöffnete Wagenfenster und sah gespannt

zu, wie der Bruder sich an dem Verdeck des Zweisitzers zu

schaffen machte. Und siehe da, ihm gehorchte es sofort. Er

nahm in dem fremden Wagen Platz, fuhr an, und die

Schwester folgte seinem Beispiel. Ganz einfach war es nicht

für sie, den Wagen durch das Schneegestöber zu steuern,

doch die Schlußlichter des voranfahrenden Autos zeigten

ihr den Weg.

Ab und zu warf sie einen Blick auf ihre Nachbarin, die sich

ganz ruhig verhielt. Der Motor brummte, die Scheibenwi-

scher surrten, einschläfernd wirkte das. Allein, das Mäd-

chen am Steuer blieb hellwach. Denn es galt ja, nicht nur

sich allein ungefährdet durch das Unwetter zum Ziel zu

bringen, sondern auch das Mädchen, das der Bruder unbe-

denklich der jungen Schwester anvertraute. Ob sie es gern

tat oder nicht, spielte für den stets hilfsbereiten Mann keine

Rolle.

Die Augen des Mädchens verfinsterten sich, die Hände um-

spannten das Steuer fest. Thorbrandt contra Hellnor. Noch

nie hatte die Komteß dessen Bedeutung so gespürt wie

jetzt, da sie eine Hellnor durch das Unwetter fahren mußte.

Und diese Hellnor hatte die Geschwister Thorbrandt ihre

Verachtung spüren lassen.

Dieses: So, keinem? war wie ein Schlag ins Gesicht gewe-

sen. Sie bewunderte den Bruder, daß er die aufsässige Ba-

ronesse nicht einfach ihrem Schicksal überließ.

Aber kaum gedacht, schämte Heidger sich auch schon die-

ses unschönen Gedankens.

Die wenigen Kilometer hätte man sonst bequem in zehn

Minuten zurückgelegt, doch bei dem Unwetter brauchte

man dreifach so viel Zeit. Und alles wegen dieser hochfah-

renden Baronesse.

Pfui, Heidgar, schäm dich! rief sie sich gleich wieder zur

Ordnung. Der Körper spannte sich, die zarten Hände hiel-

ten krampfhaft das Steuer. Und dann war endlich das mü-

hevolle Werk geschafft, die beiden Wagen hielten vor dem

Portal des Marsteiner Herrenhauses. Der Schlag des schwe-

ren Wagens öffnete sich, und eine gelassene Männerstimme

sprach:

»Bitte, Baronesse, Sie sind zu Hause.«

»Wie – was?« fuhr die Angesprochene auf, schaute nicht

sehr geistreich um sich, riß die Decke vom Körper, sprang

aus dem Wagen, schüttelte sich ob des Unwetters und lief

dann auf Strümpfen davon. Sie prallte an der Portaltür fast

mit dem verblüfften Diener zusammen und war dann ver-

schwunden.

Da mußten die Geschwister denn doch lachen:

»Der gute Kognak scheint seine Wirkung getan zu haben«,

schmunzelte Randulf, indem er am Steuer seines Wagens

Platz nahm. Ehe der Diener sich noch von seiner Verblüf-

fung erholt hatte, rollte das fremde Auto schon davon.

Das war nun etwas, das in das Hirn des intelligenten, gut-

geschulten Dieners denn doch nicht hineinging. Verständ-

nislos starrte er auf den schmucken Zweisitzer der Barones-

se und ging dann kopfschüttelnd ins Haus.

Sidonie jedoch rannte immer noch davon, als müßte sie im

Wettlauf den ersten Preis gewinnen. Sie stoppte erst ab, als

sie das Zimmer erreichte, in dem die Ihren geruhsam sa-

ßen.

»Sido, wie siehst du denn aus!« rief die Mutter. »Du bist ja

ganz naß – und auf Strümpfen – und blutbesudelt das Ge-

sicht!«

Ihre Unruhe steigerte sich noch, als die Tochter sich in den

nächsten Sessel fallen ließ, die Hände vor das Gesicht

schlug und weinte. Aber Cornelia hätte ja nicht die kluge,

behutsame Nel sein müssen, wenn sie nicht bald das aus

Sidonie herausgelockt hätte, was zur Aufklärung nötig war.

Als dann die verweinten Mädchenaugen sich hoben und

zaghaft das Gesicht der Mutter suchten, hockte in den

Mundwinkeln das Lächeln.

»Nel, Nel, warum sagst du denn nichts?«

»Ja, was soll ich da sagen?« kam die Antwort gedehnt.

»Doch nur, daß du dich nicht rühmlich benommen hast.«

»Das ist es ja eben!« Der Mädchenkopf senkte sich be-

schämt. »Aber du hättest nur das aufreizende Lächeln des

Grafen sehen sollen, diese Eiseskälte spüren müssen, die

von ihm ausströmte.«

»Nun, sehr warm wirst du ja auch nicht geströmt haben«,

entgegnete die Mutter trocken. »Ich kenne dich doch, Sido-

nie.«

»Und dann das fürchterliche Getränk, das der gräßliche

Mensch mir aufzwang. Ich mußte den Inhalt des Glases

leeren, das fast so groß war wie ein Bierseidel.«

Jetzt mußte die Mutter lachen, und erleichtert fielen die

beiden Herren ein, denen der Schreck nicht zu knapp in die

Glieder gefahren war.

»Hm, und dann?« forschte die gründliche Nel weiter.

»Dann ließ ich halbbenebelt alles über mich ergehen und

fühlte mich noch wohl dabei«, bekannte sie trotzig.

»Wer fuhr den großen Wagen, in dem du saßest?«

»Die Komteß.«

»Und deinen?«

»Wahrscheinlich der Graf.«

»Wahrscheinlich – sehr aufschlußreich.«

Sie klingelte nach dem Diener, der sofort eintrat. Der junge

Mensch gehörte auch zum Stab der treuerprobten Bedien-

steten, die man aus Chile mitbrachte.

»Robert, hast du vielleicht eine Ahnung, wo das Auto der

Baronesse ist?«

»Sehr wohl, Frau Baronin. Als ich den Wagen vor dem Por-

tal stehen sah, habe ich dem Chauffeur Bescheid gesagt, der

ihn dann in die Garage fuhr.«

»Sehr umsichtig, Robert, besten Dank.«

Er zog sich zurück, und Cornelia wandte sich wieder der

Tochter zu, die sich bemühte, dem gefürchteten Blick trot-

zig standzuhalten.

»Das ist nun meine Tochter, die ich gut erzogen glaubte«,

sprach sie gelassen. »Sie läßt Menschen, die ihr trotz – hm

– ungehörigen Benehmens dennoch halfen, einfach stehen

und läuft ohne ein Wort des Dankes davon. Interessant.«

Jetzt flammte der Eigenwille des Mädchens auf, gegen den

die Mutter von jeher gekämpft und den sie trotzdem nicht

hatte ganz ausrotten können.

»Ei, Sidonie, schlucke das rasch hinunter, was du zu sagen

gedenkst«, warnte Cornelia ruhig. »Deinen Stolz lasse ich

mir gefallen, aber nicht deinen Eigenwillen. Das müßtest

du mit deinen nahezu neunzehn Jahren schon begriffen

haben.«

Da senkte das Mädchen den Kopf und brummte:

»Was hätte ich wohl anders machen sollen, Nel, etwa zwei

von den Thorbrandts in unser Haus bitten?«

»Nein, mein Kind, das erwarteten die Geschwister gewiß

nicht von dir. Aber ein >Dankeschön< haben sie nun wirk-

lich verdient. Sie haben dich schließlich nicht ohne eigene

Gefahr durch das Unwetter nach Hause gebracht. Haupt-

sächlich der Komteß wird es nicht leicht gefallen sein, bei

dem beinahe orkanartigen Sturm den Wagen zu steuern.

Meinst du nicht auch, daß die junge Dame viel lieber unter

dem Schutz des Bruders gefahren wäre bei diesem Schnee-

gestöber? Aber sie…«

»Nel, sprich nicht weiter! Ich weiß auch so, was du sagen

willst.«

»Na schön, dann weißt du ja Bescheid. Wo hast du übri-

gens deine Schuhe?«

»Die zog mir dieser unausstehliche Mensch von den Füßen,

bevor er mich in eine Decke hüllte.«

»Das war doch sehr fürsorglich, Kleines«, meldete sich nun

auch der Vater, der sich bisher aus der Debatte gehalten

hatte.

»Das schon, Paps, aber wie er es tat.«

»Wahrscheinlich so, wie man es bei Widerspenstigen tut,

die sich durchaus nicht helfen lassen wollen«, lachte Roger,

dem die Schwester eigentlich leid tat. Denn das Lächeln der

Nel, obwohl es ihm gar nicht galt, war ihm recht unbehag-

lich gewesen. »Was sagte denn die Komteß zu dem heiteren

Spiel?«

»Nichts. Die ist genauso eiskalt wie ihr Bruder.«

Sie brach ab und sah dem Diener entgegen, der das Zim-

mer betrat und ein Paar Schuhe in der Hand hielt – zierli-

che durchweichte Damenpumps.

»Meine Schuhe!« rief Sidonie. »Wer gab sie dir, Robert?«

»Ein Bote, Baronesse.«

»Woher kam er?«

»Das weiß ich nicht, Baronesse. Er gab nur die Schuhe ab

und verschwand eiligst.«

Nachdem der Diener gegangen war, lachte Nel amüsiert.

»Oh, Sido, genau so wie die Schuhe aussehen, hast du dich

benommen.«

Auch in Güldenrode sprachen die Geschwister zu ihren

Eltern über das Erlebnis mit der Baronesse, wobei Heidgar

deren beleidigende Äußerung, dieses höhnende: »So – kei-

nem -?« nicht unerwähnt ließ. Darauf zuckte der Vater die

Achsel.

»Laßt es euch genügen, Kinder, daß ihr einen in Unbill

geratenen Menschen trotz seines beleidigenden Benehmens

eure Hilfe dennoch nicht versagtet.«

Damit ging man zur Tagesordnung über und vergaß bald

diesen Zwischenfall.

Zwischen Güldenrode und Marstein befand sich eine An-

höhe, auf der man sich im Winter auf den Skiern zu tum-

meln pflegte. Und da durch diesen kleinen Berg ausgerech-

net die Grenze lief, hatte man, als die Feindschaft der

Nachbarn begann, einen Stacheldrahtzaun gezogen, damit

man nicht mit einem halben Fuß feindliches Gebiet betre-

ten konnte.

An einem Tag, Anfang Dezember, schwang sich Heidgar,

die gleich ihrem Bruder eine vorzügliche Übung im Skilauf

besaß, im schneidigen Telemark über das Gelände, hackte

dabei mit den Brettern an den ominösen Zaun, verlor das

Gleichgewicht und kugelte mit beängstigender Geschwin-

digkeit hinunter. Das sah schlimmer aus, als es war und

ließ den Geschwistern Hellnor, die jenseits des Zaunes am

Abhang standen, fast das Herz stillstehen vor Schreck.

Blitzschnell warfen sie die Skier ab, setzten in kühnem

Schwung über den Draht, und als erster kniete Roger neben

dem regungslosen Bündel.

»Komteß, haben Sie sich verletzt?« rief er angstvoll, den

Mädchenkörper dabei behutsam auf den Rücken legend –

und da strahlten ihn zwei blaue Augen an.

»Gott sei Dank«, atmete der Mann auf. »Was haben wir für

einen Schreck gekriegt!«

»Ich auch!« Heidgar wollte die Männerhände, die noch

immer auf ihrer Schulter lagen, schroff abstreifen. Doch da

fiel ihr Blick auf Sidonie – und die ließ ihre helfenden

Hände, wo sie waren. Denn so benehmen, wie die Baro-

nesse es vor zwei Wochen tat, wollte sie sich wahrlich

nicht, obwohl auch sie über ein eigenwilliges Köpfchen

verfügte.

»Haben Sie Schmerzen, Komteß?«

»Keine Spur, Herr Baron«, gab sie zwar kühl, aber nicht

unfreundlich zurück. »Wenn Sie die Güte haben wollten,

mich von den verhakten Brettern zu befreien, werde ich

gleich wieder obenauf sein.«

Und tatsächlich stand sie gleich darauf, von vier hilfreichen

Händen emporgehoben, wieder aufrecht da.

»Geht's?« fragte Sidonie bang.

»Danke – ausgezeichnet. Eine Schande, daß mir altem Ski-

hasen das überhaupt passieren konnte.«

»Was heißt hier Schande«, protestierte Roger. »Das Wort

sollten wir doch lieber streichen. Soll ich nach Hause lau-

fen und einen Schlitten holen, Komteß?«

»Wozu denn? Mir fehlt doch nichts, Herr Baron.«

Damit griff sie nach den Brettern, legte sie an, ergriff die

Stöcke und lächelte den Geschwistern zu.

»Besten Dank für tatkräftige Hilfe, sonst wäre ich jetzt noch

nicht auf den Beinen.«

Damit glitt sie davon, dorthin, wo der Schloßturm sich in

den Himmel streckte. Die Geschwister sahen der grazilen

Gestalt nach. Dann sagte Roger:

»Die benahm sich anders als du damals, Schwesterlein.

Zwar spürte man aus ihrem ganzen Gebaren das reservierte

>Rührmichnichtan<, aber sie blieb sich doch gleich in ihrer

konventionellen Freundlichkeit.«

Der Widerspruch, auf den er wartete, blieb aus. Nur die

Augen blitzten ihn abweisend an. Und als sie dann nebe-

neinander auf den Skiern dahinglitten, meinte der Bruder

gutmütig:

»Laß gut sein, Sido, die Eltern brauchen ja nichts zu erfah-

ren.«

»Gerade!« Der Kopf flog in den Nacken. »Wenn ich auch

manche Fehler haben mag, aber feige bin ich nicht.«

Eine halbe Stunde später wußten die Eltern um den Zwi-

schenfall, wobei Sidonie offen zugab, daß sie die Haltung

der Komteß bewunderte. Nel sagte nichts, die Hand fuhr

nur liebkosend über den Kopf ihres Kindes.

Als Sidonie jedoch dem Vater sagte, daß der Stacheldraht

zwischen der Abhanggrenze für den Skilauf doch sehr hin-

derlich sei, schoben sich die Brauen in dem Männerantlitz

finster zusammen, und der Mund sprach hart:

»Der Zaun bleibt. Denn nicht euer Großvater war es, der

ihn errichten ließ, sondern der der Geschwister Thor-

brandt.«

Fast dieselben Worte wie Sidonie gebrauchte auch Heidgar,

nachdem sie Eltern und Bruder von ihrem Mißgeschick

erzählt hatte. Auch hier sprach ein harter Mund:

»Der Zaun bleibt. Denn nicht euer Großvater ließ ihn er-

richten, sondern sein Nachbar Eitel von Hellnor. Es steht

uns darum nicht an, da eine Änderung zu schaffen.«

Und der Zaun blieb – ebenso das »Thorbrandt contra Hell-

nor.« Nicht sichtbar den anderen, nur spürbar denen, die es

betraf.

Und wie Baron Gisbert den Seinen vorausgesagt, so ge-

schah es: Die »Clique« betrachtete die Marsteiner bereits zu

den Ihren und lud sie nacheinander in ihr Haus. Obwohl

es überall dasselbe war, man immer mit denselben Men-

schen zusammenkam, es überall fast die gleichen Speisen

und Getränke gab, dieselben Tänze getanzt, die gleichen

Gespräche geführt wurden, kam man den Einladungen

nach. Das gesellige Zusammensein durchbrach den Alltag,

brachte Abwechslung, und die konnte man hauptsächlich

im Winter auf dem Lande wohl gebrauchen. Schon allein

die festliche Kleidung hob über den Alltag hinweg, die

blumengeschmückte Tafel – überhaupt das ganze festliche

Drum und Dran.

An das »Thorbrandt contra Hellnor« gewöhnte man sich,

gab es auf, ihm neugierig nachzuspüren. Die acht davon

betroffenen Menschen benahmen sich eben so korrekt, daß

selbst der kritischste Beobachter an ihrem Benehmen nichts

auszusetzen fand. Sie sprachen miteinander, tanzten, und

wenn sie dabei stets reserviert blieben, lag das wohl an ih-

rer Veranlagung. Bei den Thorbrandts war man ja längst

daran gewöhnt, daß sie nie so recht aus sich herausgingen,

und die Hellnors schienen Art von ihrer Art zu sein.

Mittlerweile war es Ende Februar geworden und das obliga-

te Winterfest in sechs Familien der »Clique« vorüber. Jetzt

wartete man auf die Einladung nach Güldenrode, und man

fragte sich: Werden die Marsteiner auch dabei sein?

Und Frau Norne spann – und lächelte gütig dabei. Sie legte

in dem prunkvollen Haus in Chile ein Töchterlein in die

bereitgehaltene Wiege, bei dessen Taufe die Großeltern,

Tante und Onkel nicht fehlen durften. Sie reisten ab – und

eine Woche später lud Graf Thorbrandt die üblichen Gäste

zum Winterfest in sein Haus. Daß die Marsteiner gerade

verreist sein mußten, war eben ein Zufall – oder war es

mehr? Jedenfalls sollte die kluge Nel recht behalten:

Kommt Zeit, kommt Rat.

Wieder einmal war es Frühling, und wieder begann die

stramme Arbeit für den Landwirt. Da Baron Hellnor und

sein Sohn keine Ahnung von der Landwirtschaft hatten,

stellte man auf Marstein einen tüchtigen Verwalter ein, der

sich keine Mühe verdrießen ließ, die verlodderten Lände-

reien zu kultivieren. Das gab eine Menge Arbeit. Bald war-

en die Äcker, die zu Marstein gehörten und bisher in ihrer

Verwahrlosung wie ein Schandfleck in dem ringsum so

blühenden Land angemutet hatten, von den andern nicht

mehr zu unterscheiden.

Roger wich dem Verwalter kaum noch von der Seite; denn

das Blut seiner Ahnen, die alle, bis auf Großvater und Va-

ter, gute Landwirte gewesen waren, begann sich mächtig zu

regen. Zwar hatte er Volkswirtschaft studiert, um sie bei der

Firma Nor gut anwenden zu können, aber seitdem er auf

Marstein lebte, tat es ihm leid, nicht lieber die landwirt-

schaftliche Hochschule besucht zu haben. Er fühlte die

Liebe zur eigenen Scholle ständig in sich wachsen, was sei-

nen Vater mit Genugtuung erfüllte. Jetzt wußte er, daß sein

Sohn Roger ein echter Hellnor war, der in Marstein das

Erbe der Väter ehrte.

Denn bisher hieß es immer noch abwarten, ob sein Zweit-

geborener sich in der neuen Heimat wohl fühlen und sich

nach seinem Geburtsland zurücksehnen würde, worin er

sechsundzwanzig Jahre seines Lebens verbrachte.

Dasselbe befürchtete er auch bei Sidonie. Daher beobachte-

te er seine beiden Kinder scharf, als er ihnen eröffnete, daß

man zur Taufe von Franks Töchterlein nach Chile reisen

würde, und erschrak dann über die strahlenden Augen von

Sohn und Töchterlein. Auch während der Wochen, da sie

in der altgewohnten Umgebung weilten, setzte der Vater

die Beobachtung fort. Ach, wie waren sie glücklich, als Alt-

vertrautes sie umfing. Demnach schienen sie den Auf-

enthalt in Marstein als längere Ferien betrachtet zu haben.

Nun, Gisbert von Hellnor war ein viel zu guter Vater, um

seinen Kindern Zwang aufzuerlegen. Sie sollten glücklich

sein. Mochten seine beiden Jüngsten in der alten Heimat

bleiben, genau so wie Frank, der Älteste. Sollten Sie sich da

ihr eigenes Nest bauen, fern von ihm. Er war ja trotzdem

nicht verlassen, ihm blieb ja noch Nel.

Und als er dann zur Abreise rüstete, stellte er seinen Zweit-

geborenen sowie das Töchterlein vor die Wahl: Wollt ihr

hierbleiben oder wieder mit mir und Nel nach Marstein

zurückkehren? Als sie ihnen das erstemal so bereitwillig

dahin folgten, war das wohl der Reiz der Neuheit gewesen,

aber jetzt kannten sie ja das Leben dort. Ganz frei sollten

sie sich für Chile oder Marstein entscheiden, ohne dabei

auf die Eltern Rücksicht zu nehmen.

Zuerst hatten sie ihn verblüfft angesehen und dann entrü-

stet losgelegt: Hierbleiben ohne ihn und Nel? Was er sich